Diffraction de neutrons - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Principe

Les neutrons sont des particules qui sont liés dans les noyaux de presque tous les atomes. La diffraction de neutrons nécessite l'utilisation de neutrons libres, qui ne sont normalement pas présents dans la nature à cause de leur courte durée de vie moyenne d'environ quinze minutes. Les neutrons peuvent être produits dans deux types de source :

- réacteur, où les neutrons sont produits de façon continue par fission nucléaire de noyaux atomiques lourds (par exemple, 235U ou 239Pu) ;

- source à spallation, où les neutrons sont produits lors de bombardements d'une cible (plomb liquide par exemple) par des par des protons hautement énergétiques issus d'un accélérateur de particule.

Les neutrons obtenus sont ralentis dans de l'eau lourde afin d'atteindre une longueur d'onde de l'ordre de 10-10 m, ce qui est du même ordre de grandeur que les distances interatomiques dans les matériaux solides. Grâce à la dualité onde-corpuscule des particules quantiques que sont les neutrons, il est ainsi possible de les utiliser pour des expériences de diffraction, tout comme les rayons X ou les électrons.

Diffraction nucléaire

Lors d'une expérience de diffusion, les neutrons interagissent directement avec le noyau des atomes. Étant de charge électrique neutre, ils n'interagissent pas avec les nuages électroniques des atomes du cristal, alors que c'est le cas des rayons X. La diffraction de neutrons permet donc de déterminer les positions des noyaux des atomes dans un matériau cristallin. Pour un même matériau, les différences de mesure sur les distances de liaison interatomiques sont en général minimes si on compare les résultats neutrons et rayons X, sauf dans le cas des composés contenant des liaisons hydrogène ou des atomes avec un nuage électronique fortement polarisé.

Les interactions neutron-noyau sont très différentes pour chaque isotope : les atomes légers (difficilement détectables avec les rayons X car ayant un faible numéro atomique) peuvent avoir une forte contribution à l'intensité diffractée et il est même possible de distinguer l'hydrogène et le deutérium. Les neutrons sont sensibles aux différents isotopes d'un même atome, ce qui peut parfois poser des problèmes de correction d'absorption lors du traitement des données (notamment pour des composés contenant du bore) et imposer l'utilisation (souvent coûteuse) d'un seul type d'isotope lors de la croissance cristalline du matériau étudié

Comme la taille des noyaux atomiques est très inférieure à la longueur d'onde des neutrons utilisés en diffraction, il n'est pas nécessaire de recourir à un facteur de forme atomique pour décrire la forme du noyau : l'intensité diffusée par un noyau atomique est isotrope et ne dépend pas de l'angle de diffraction θ (au contraire de la diffraction de rayons X). Cette très haute résolution aux grands angles permet de déterminer de façon très précise la position des noyaux des atomes ainsi que leurs tenseurs d'agitation thermique.

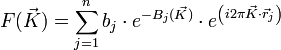

Le facteur de structure pour la diffraction de neutrons est défini par

où K est le vecteur de diffraction, bj la longueur de diffusion de l'atome j, rj son vecteur position et Bj son facteur de Debye-Waller. La longueur de diffusion bj est en général un nombre complexe. Elle n'est pas calculable comme le facteur de forme atomique fj pour les rayons X, sa valeur pour chaque isotope n'est accessible qu'expérimentalement.

Diffusion incohérente

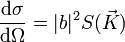

Dans un cristal contenant des atomes identiques, la dérivée de la section efficace σ par rapport à l'angle solide Ω est donnée par

-

Cependant, la présence naturelle de plusieurs isotopes pour un même atome conduit à l'utilisation d'une longueur de diffusion moyenne :

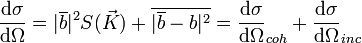

où ci est la concentration de l'isotope i. Si les isotopes sont distribués de manière uniforme dans le cristal, il s'en suit

-

Le premier terme décrit la diffraction par un cristal contenant des « atomes moyens » de longueur de diffusion moyenne : c'est la partie cohérente de la diffusion. Le second terme est une constante et résulte de la distribution des différents isotopes, qui détruit le phénomène d'interférence : c'est la diffusion incohérente, qui en pratique conduit à une augmentation du bruit de fond lors des mesures.

Diffraction magnétique

Les neutrons portent un spin et peuvent interagir avec des moments magnétiques, comme ceux provenant du nuage électronique entourant un atome. Il est donc possible de déterminer la structure magnétique d'un matériau en utilisant la diffraction de neutrons. En principe, cela est aussi possible dans le cas de la diffraction de rayons X, mais les interactions entre rayons X et moments magnétiques sont tellement faibles que les temps de mesure deviennent très longs et nécessitent l'utilisation du rayonnement synchrotron.

Le nuage électronique d'un atome porteur de moment magnétique est de taille comparable à la longueur d'onde des neutrons : l'intensité des réflexions magnétiques décroît aux grands angles de diffraction.

Lorsqu'un matériau se trouve dans une phase paramagnétique, le désordre des moments magnétiques produit de la diffusion incohérente de neutrons, de la même façon que la distribution des isotopes d'un élément.