Émissions de CO2 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Politiques de maîtrise et contrôle des émissions

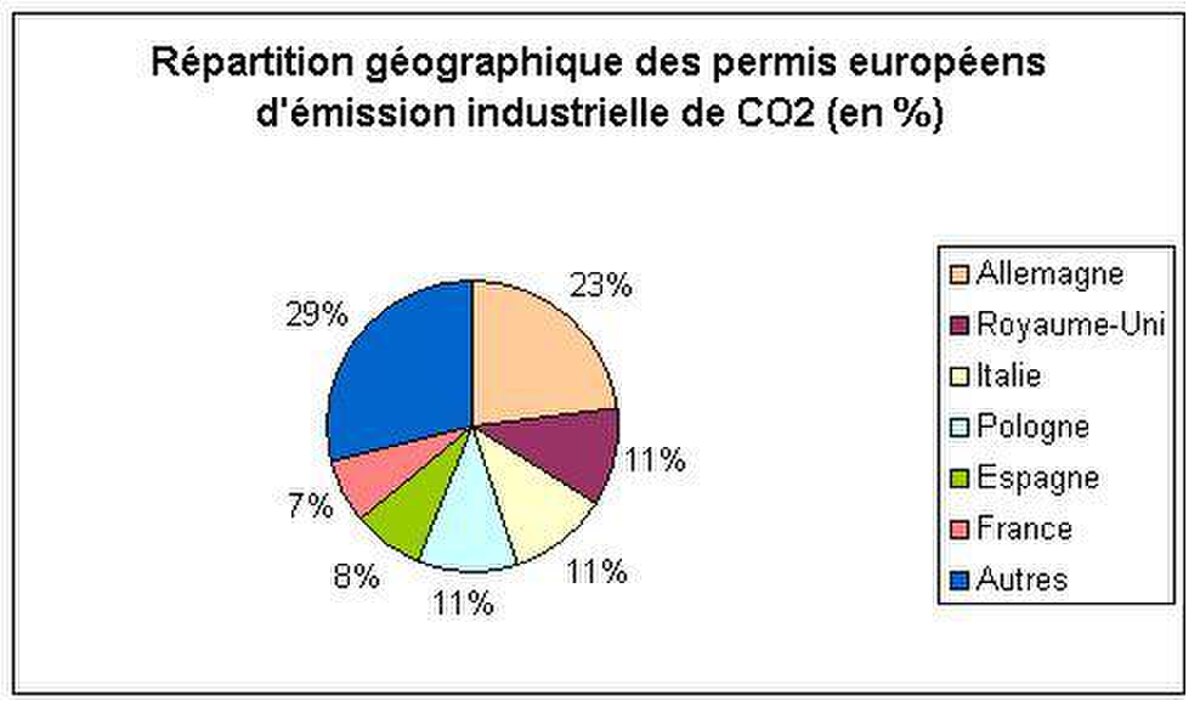

Elles passent par la sensibilisation, l'éducation et la formation, avec l'objectif d'un comportement plus sobre et rationnel de tous et chacun. L'écoéligibilité et les subventions, l'obligation ou les systèmes volontaires de mesures compensatoires, restauratrices ou mesures conservatoires, éventuellement fondées sur des systèmes écotaxes sont les outils les plus utilisés des années 1990 à 2005. Les approches varient : donation, compensation carbone volontaire, soutien à la consommation et aux comportements durables, allocation de crédits carbone (système de quotas).

Les quotas et le marché des droits à polluer sont plus récents. Ils s'inspirent des mécanismes "classiques" de l'économie et du marché. Des programmes de « cartes individuelles » sont à l'étude ou testés localement, consistant à mesurer l’impact environnemental des individus, pour les inciter à l’atténuer ou à le réduire totalement (en termes de bilan global) via des mesures compensatoires. Ces cartes visent généralement à comptabiliser les émissions personnelles, pour inciter l'individu, par des outils financiers (récompense, bonus, malus) à hauteur de la part des émissions de gaz à effet de serre dans l'empreinte écologique individuelle. En 2009 plusieurs dizaines de cartes de crédit permettent un suivi plus détaillé des émissions, avec donations volontaires compensatoires à des ONG.

Surveillance des émissions

Plusieurs pays (É.-U. notamment) surveillent le taux réel de CO2 de leur atmosphère, tout en sachant qu'il n'exprime pas la contribution du pays, mais celle de toute la planète et des activités humaines. Ces mesures sont rares en Europe. Le taux de CO, comme celui du dioxygène ne sont pas mesurés par les réseaux d'alerte et de mesure, dont les capteurs sont par ailleurs généralement placés en hauteur pour échapper au vandalisme. En France, la loi sur l’air de 1996 n'a pas prévu la surveillance des niveaux de dioxyde de carbone. Quelques mesures ponctuelles sont faites (Paris, Bordeaux et Arcachon où des pics importants de pollution par le CO2 ont été mesurés en 2004). En 2008, 89 millions de tonnes de CO étaient produites à Paris, 62 millions à Bordeaux et 65 millions à Arcachon.

Protocole de Kyoto

Neutralité carbone

Le 21 février 2008, cinq pays — Costa Rica, Islande, Monaco, Norvège et Nouvelle-Zélande — se sont engagés à orienter leur économie vers une neutralité carbone en réduisant fortement leurs rejets de CO2.

Le Costa Rica est à l'origine de cette initiative, reprise par le Programme des Nations unies pour l'environnement. Les pays signataires s'engagent à devenir « climatiquement neutre » d'ici 2021.

Émission de CO par les véhicules

Le transport occupe une place importante dans la part des émissions de CO. Aussi, en France, l'état a mis en place plusieurs mesures afin de pousser l'achat de véhicules moins polluants. Déjà, dès 1998, la formule de calcul de la puissance fiscale d'un véhicule avait été modifiée afin de prendre en compte les émissions de CO. Actuellement, une surtaxe CO sur les véhicules d'occasion et un bonus/malus écologique à l'achat de véhicules neufs sont en place.

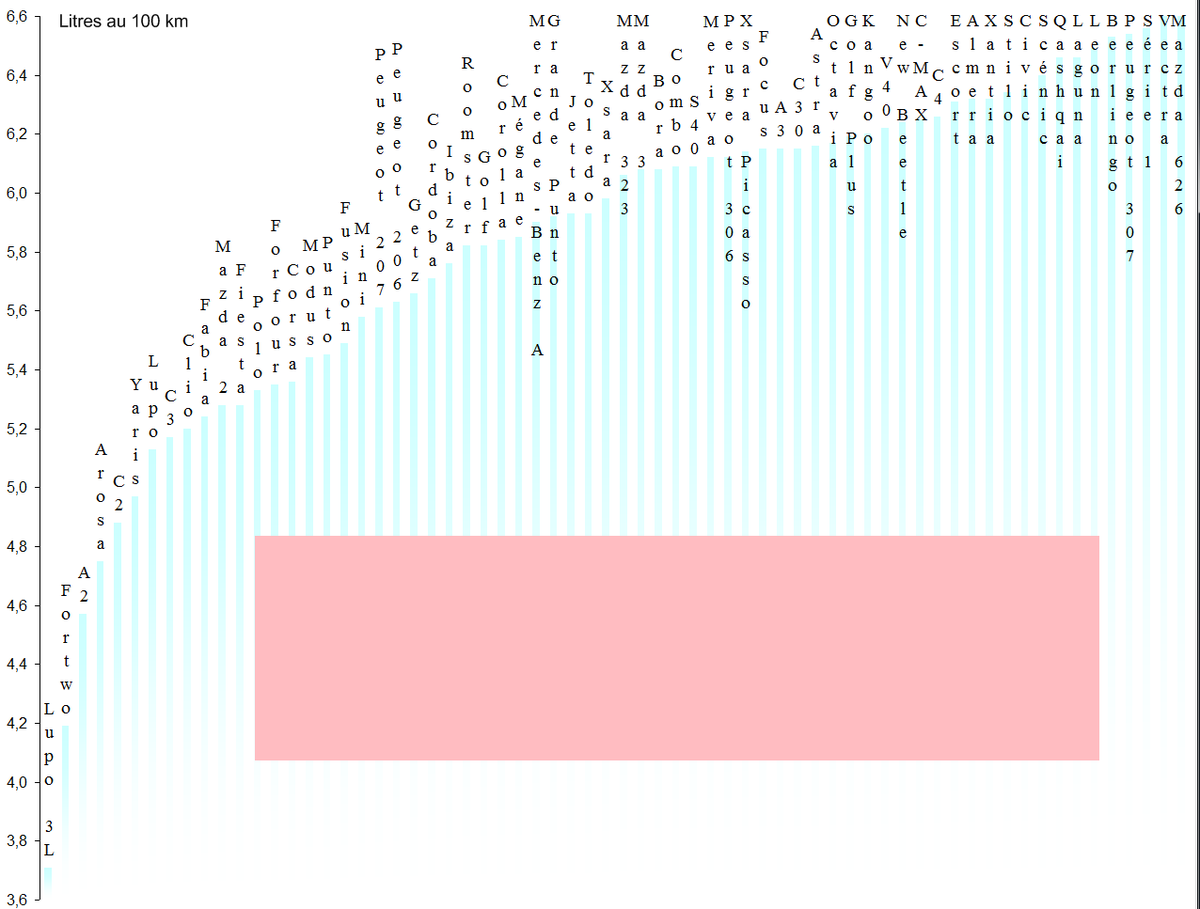

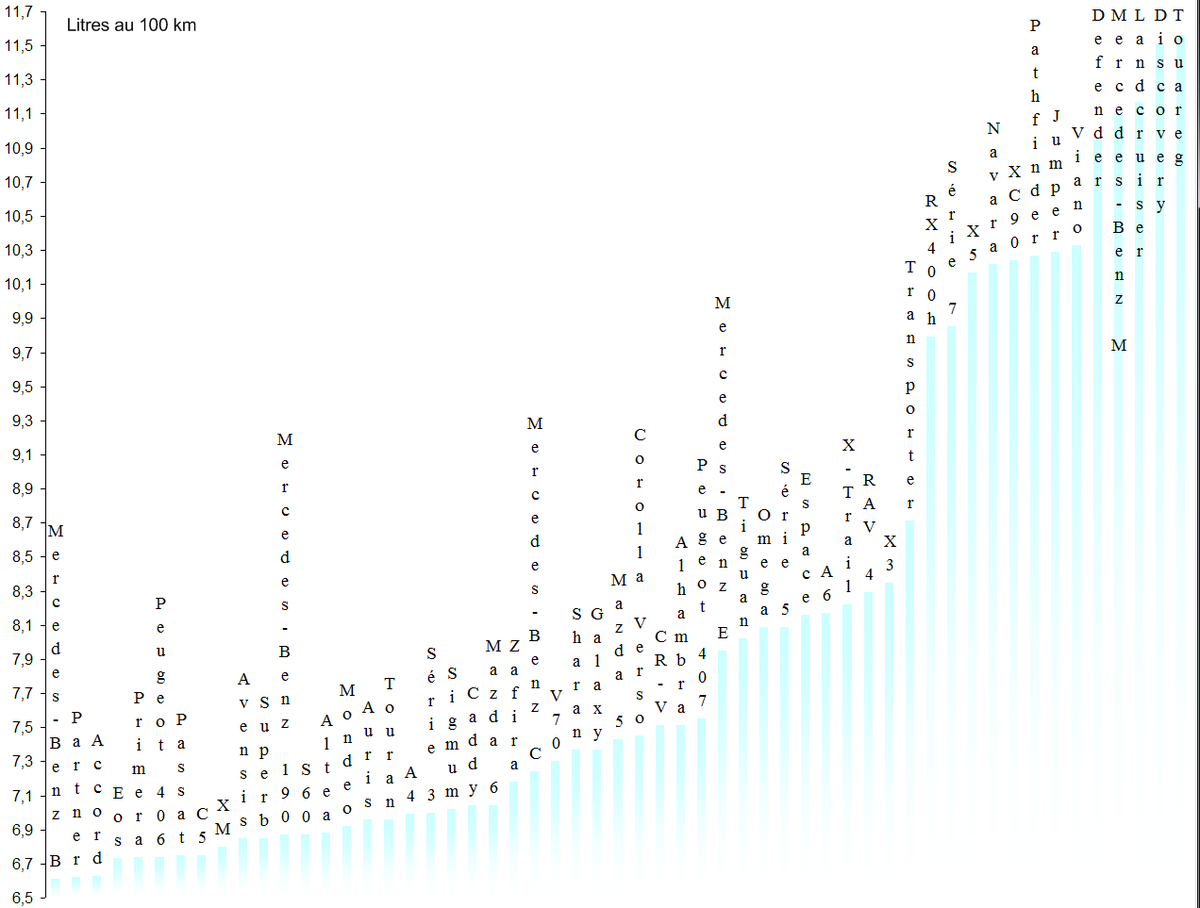

Les 26 687 voitures diesel rejettent [(2600 grammes CO2 * 6,62 litres au 100 km) / 100 km] 172 g de CO/km et les 45 091 voitures essence rejettent [(2300 grammes CO2 * 8,37 litres au 100 km) / 100 km] 193 g de CO/km.

| Consommation de 56 modèles de voitures essence d'internautes (Spritmonitor) 5.23 litres au 100 km à 7.56. | Consommation de 57 modèles de voitures essence d'internautes (Spritmonitor) 7.73 litres au 100 km à 8.91. | ||

| Consommation de 45 modèles de voitures essence d'internautes (Spritmonitor) 8.97 litres au 100 km à 13.63. |

Surtaxe pour les véhicules à forte émission de CO

Cette taxe s'applique à tous les véhicules particuliers (genre VP) mis en circulation depuis le 1er juin 2004. Début 2008, il convient de noter que l'éco-pastille se substitue à la taxe CO à l’immatriculation (qui reste toutefois en vigueur pour les véhicules d’occasion).

Pour les voitures particulières faisant l’objet d’une réception communautaire, c'est-à-dire des véhicules homologués suivant une procédure notifiée dans la Directive Européenne 70/156/CEE, le propriétaire du véhicule devra s’acquitter d’une majoration de 2€ par gramme de CO rejeté si son véhicule émet entre 200 et 250 g de CO par kilomètre et de 4€ par gramme au-delà.

Bonus/Malus écologique CO

Cette mesure vise à encourager l’achat de véhicules émettant moins de CO. Elle se base sur la nouvelle étiquette énergie classifiant les véhicules suivant leurs émissions de CO/km. En clair, les voitures consommant le moins, étiquetées A et B (moins de 120 g/km) ont un “bonus”. Les voitures étiquetées C (121 à 140 g/km) seraient “neutres” (ni bonus, ni malus). Ainsi, depuis le 1er janvier 2008, l'achat d'une voiture neuve trop gourmande en carburant entraine une taxe de 200 à 2600 euros selon le niveau de CO émis. Il est à noter que les seuils choisis ont été relevés, ainsi le bonus est recevable jusqu'à 130 g/km et le malus n'arrive qu'à partir de 160 g/km. À l'inverse, les acheteurs de voitures peu polluantes bénéficient d'un bonus allant de 200 à 1000 euros qui peut être cumulé avec une "prime à la casse".

Étiquette énergie

La France s'est dotée début mai 2006 du système de l'étiquette énergie pour classer les véhicules neufs à la vente selon leurs émissions de CO. L’objectif est d’orienter prioritairement les consommateurs vers les véhicules les moins polluants et de supprimer progressivement, faute de demande, les véhicules les plus émetteurs. Cette mesure est donc complémentaire à la taxe sur les émissions de CO.

Pneumatiques verts

En roulant, un pneu même bien gonflé se déforme et s'échauffe, ce qui engendre une dissipation d'énergie. Entre 40 et 80 km/h, cette résistance serait responsable d'environ 30 % de la consommation. Cette résistance était de 12 à 15 g/tonne dans les années 1990, de 6 à 7 g/tonne en 2008 et devra descendre à moins de 4,5 g/tonne avant 2012.

Les grands manufacturiers se sont engagés dans des programmes de recherche pour réduire cette résistance, sans entamer le potentiel d'adhérence du pneu surtout en cas de pluie, ce qui était le cas des premiers pneus verts dans les années 1990. L'objectif des manufacturiers est que les pneumatiques contribuent pour 7 g dans le seuil des 120 g/km de réductions des émissions de CO fixé par la Commission européenne pour 2012. Les recherches portent sur l'introduction de nouvelles silices dans la gomme (Michelin), sur l'utilisation de nouveaux matériaux d'origine végétale sous forme de nanoparticules (Goodyear).

Grenelle de l'environnement

Initié en France, le Grenelle de l'environnement, a comme premier objectif que « tous les grands projets publics [soient] arbitrés en intégrant leur coût pour le climat, leur "coût en carbone" » afin de mieux prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique dans les décisions d'investissements et d'adresser un signal à moyen terme à l'ensemble des acteurs publics ou privés dans leur stratégie d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de transport et d'énergie.

Le Centre d'analyse stratégique a été chargé de calculer « la valeur tutélaire du carbone ». En 2001, l'économiste Marcel Boiteux avait fixé à 27 euros le prix de la tonne de CO et le voyait évoluer au même rythme que l'inflation, soit 58 euros à l'horizon 2030. En 2008, les modèles de calcul s'étant affinés et les objectifs de réductions s'étant durcis, la valeur d'une tonne de CO a été estimée à 32 euros pour 2010, 56 euros pour 2020, 100 euros pour 2030 et 200 euros pour 2050.