Éruption de l'Eyjafjöll en 2010 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Éruption de l'Eyjafjöll en 2010 | |

| |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays |

|

| Volcan | Eyjafjöll |

| Zone d'activité | Fimmvörðuháls et caldeira sous-glaciaire |

| Dates | Depuis le 20 mars 2010 |

| Caractéristiques | |

| Type d'éruption | Hawaïenne, phréatique, sous-glaciaire et strombolienne |

| Phénomènes | Nuages de cendre |

| Échelle VEI | 1 et 4 |

| Conséquences | |

| Régions affectées | Suðurland |

| Nombre de morts | Aucun |

| Nombre de blessés | Aucun |

| Coût financier | Au moins 1,7 milliard de dollars (environ 1,27 milliard d'euros) |

| modifier | |

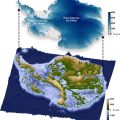

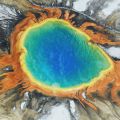

L'éruption de l'Eyjafjöll en 2010 est une éruption volcanique qui a commencé le 20 mars 2010 sur l'Eyjafjöll, un volcan du Sud de l'Islande. Sa première phase éruptive s'est déroulée à Fimmvörðuháls, un col libre de glace entre les calottes glaciaires d'Eyjafjallajökull et de Mýrdalsjökull, et s'est manifestée par des fontaines et des coulées de lave qui se tarissent le 7 avril. Le 14 avril, la lave refait son apparition dans la caldeira du volcan recouverte par l'Eyjafjallajökull. Elle provoque une importante fonte de la glace ce qui entraîne des jökulhlaups, des inondations glaciaires brutales et destructrices, ainsi que la formation d'un important panache volcanique composé de vapeur d'eau, de gaz volcaniques et de cendres. Ces dernières, poussées par les vents dominants qui les rabattent sur l'Europe continentale, entraînent d'importantes perturbations dans le transport aérien dans le monde avec la fermeture de plusieurs espaces aériens et de nombreuses annulations de vols jusqu'au 20 avril. À partir de cette date, l'activité éruptive est moins explosive mais se maintient à un niveau soutenu.

Contexte

L'Eyjafjöll est un volcan du Sud de l'Islande constitué d'une montagne culminant à 1 666 mètres d'altitude et recouverte d'une calotte glaciaire, l'Eyjafjallajökull. Ce volcan est relativement peu actif car seules quatre éruptions lui sont attribuées, la dernière s'étant produite du 19 décembre 1821 au 1er janvier 1823. C'est donc après une période de repos de 187 ans que le volcan se réveille début 2010.

Cette éruption est précédée d'une importante crise sismique détectée par les sismographes qui enregistrent 860 séismes entre 1991 et décembre 2009 soit environ 48 par an. Durant cette période, trois épisodes se succèdent où les secousses se rapprochent de la surface en induisant pour deux d'entre elles des déformations du volcan. La modélisation spatiale des foyers de ces séismes indique clairement la remontée du magma à travers la croûte sous le flanc Nord de l'Eyjafjöll. Dans les heures précédant l'éruption, les hypocentres des séismes se rapprochent de la surface. Ces séismes s'accompagnent d'un trémor quelques minutes avant la sortie de la lave, à partir de 22 h 30 le 20 mars.

Le magma qui alimente cette éruption provient du magmatisme de point chaud qui affecte l'Islande. Ce magma s'est mis en place sous l'Eyjafjöll entre décembre 2009 et le 20 mars 2010, date de la sortie de la lave au Fimmvörðuháls. Le magma stagne alors dans des sills situés entre trois et six kilomètres de profondeur environ par rapport au niveau de la mer soit entre cinq et et huit kilomètres de profondeur environ sous le sommet du volcan. Ce stockage du magma en profondeur provoque un gonflement du volcan qui traduit une mise sous pression. Deux cheminées ont conduit ce magma jusqu'à la surface. L'une de ces branches a été active durant la première phase de l'éruption lorsque le site de Fimmvörðuháls était actif du 20 mars au 12 avril. L'autre est active depuis le début de la seconde phase éruptive débutée le 14 avril mais le magma a rencontré des conditions différentes de celui de Fimmvörðuháls. En effet, en se frayant un passage jusqu'à la surface, le magma qui produira les téphras et les cendres volcaniques émises au cours de la seconde phase éruptive se cristallise partiellement. De plus, il rencontre à un kilomètre de profondeur une poche de magma résiduel, reliquat de la précédente éruption de l'Eyjafjöll entre 1821 et 1823. Ces deux phénomènes ont modifié la composition chimique du basalte primitif émis au Fimmvörðuháls en une trachy-andésite.