Éruption de l'Eyjafjöll en 2010 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Déroulement

Première phase éruptive

L'Eyjafjöll entre en éruption le 20 mars 2010 à 23 h 52 lorsque des témoins observent des rougeoiements sur des nuages au-dessus de la montagne. Les séismes qui précédent la sortie de la lave traduisent les déformations du volcan, avec un rythme d'un centimètre par jour à partir du 4 mars, en raison de la mise en pression de la chambre magmatique par la remontée du magma. Un trémor se déclenche quelques minutes avant la sortie de la lave, à partir de 22 h 30 le 20 mars.

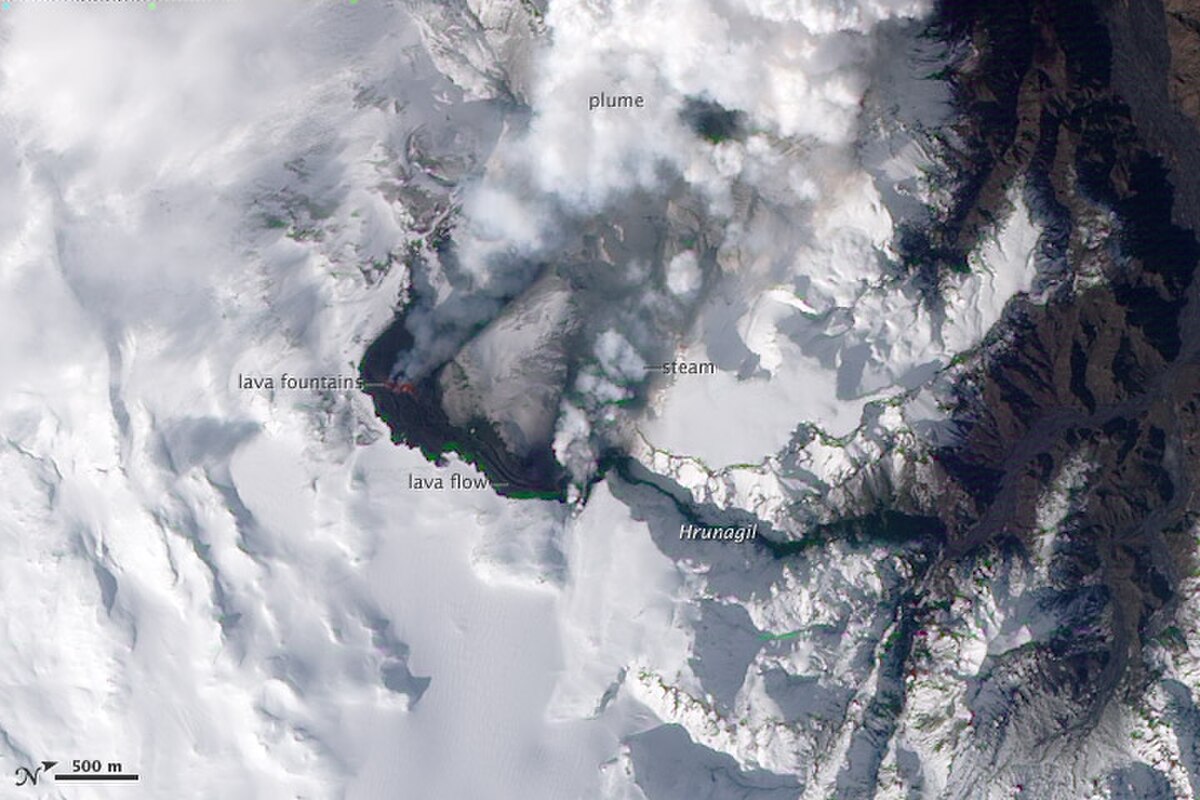

Une fissure éruptive longue de 300 à 500 mètres et orientée dans le sens nord-est-sud-ouest s'ouvre sur le flanc oriental du volcan, à environ 1 000 mètres d'altitude, juste au nord du col de Fimmvörðuháls entre les calottes glaciaires d'Eyjafjallajökull et de Mýrdalsjökull. Une douzaine de fontaines de lave d'une centaine de mètres de hauteur s'en échappent dans un style éruptif typiquement hawaïen avec un indice d'explosivité volcanique de 1. Ces fontaines de lave sont accompagnées d'un panache volcanique de moins d'un kilomètre de hauteur, poussé par les vents en direction de l'ouest et n'occasionnant que de très faibles retombées de téphras. Ces phénomènes volcaniques sont observés depuis les airs le 21 au petit matin et la température élevée de la lave est détectée par des satellites équipés de capteurs MODIS. L'état d'urgence est déclaré dans le sud de l'Islande quelques heures après le début de l'éruption et les habitants du village de Fljótshlíð sont évacués en raison du risque d'inondation. Cette éruption de l'Eyjafjöll fait craindre une reprise de l'activité éruptive du Katla situé à l'est, les deux volcans étant considérés comme liés.

Dès les premières heures de l'éruption, une petite coulée de lave de type aa se forme et progresse vers le nord-est en empruntant la gorge de Hrunagil. Cette lave, un basalte alcalins à olivine avec un taux de silice de 47 % et jaillissant à environ 1 200 °C, n'a pas subi de modification chimique depuis son stockage en profondeur sous le volcan. Ces terrains sont pratiquement exempts de glace ce qui écarte dans un premier temps le risque de leur fonte et l'inondation des régions en aval. Le 26 mars, la lave continue sa progression et emprunte dans le même temps une deuxième trajectoire un peu plus à l'ouest de la première dans la gorge de Hvannárgil. Le 31 mars dans la soirée, une seconde fissure éruptive d'environ 300 mètres de longueur s'ouvre au nord-ouest de la première. Ces deux fissures éruptives sont alors actives en même temps et déversent sous la forme de cascades des coulées de lave qui se dirigent vers la vallée de Thórsmörk en direction du nord. À partir du 5 avril, des signes d'accalmie se manifestent lorsque le trémor perd de son intensité. Néanmoins, le lendemain à 15 h 32 heure locale, un séisme de magnitude 3,7 sur l'échelle de Richter, le plus puissant depuis le début des événements, affecte la zone. Son hypocentre situé à trois kilomètres de profondeur est beaucoup plus proche de la surface que la moyenne de ceux ayant été précédemment enregistrés situés vers une profondeur de dix kilomètres. Le 7 avril, la première fissure éruptive se tarit mais continue de rejeter des gaz volcaniques. La seconde fissure cesse d'émettre de la lave le 12 avril, marquant la fin de la première phase éruptive de cette éruption. Les coulées de lave formées couvrent alors une superficie de 1,27 km2 pour une épaisseur estimée de dix à douze mètres en moyenne et jusqu'à vingt mètres. Le volume de lave et de téphras émis au cours de l'éruption est de 22 à 24 millions de mètres cubes soit un débit moyen d'environ 15 m3⋅s-1. Les deux cratères nouvellement formés s'élèvent à 47 et 82 mètres de hauteur soit respectivement 1 032 et 1 067 mètres d'altitude.

Seconde phase éruptive

Épisode sous-glaciaire et phréatique

Le 13 avril 2010 à environ 23 h soit le lendemain de la fin de la première phase éruptive, des séismes sont détectés sous la caldeira de l'Eyjafjöll recouverte par la calotte glaciaire de l'Eyjafjallajökull, au même endroit que lors de la précédente éruption entre 1821 et 1823. Deux heures plus tard, cette crise sismique laisse place à un trémor, signe que la lave a atteint la surface. Cette nouvelle phase éruptive est confirmée visuellement au petit matin avec l'observation d'explosions à la surface du glacier, de la formation d'un panache volcanique et le déclenchement vers 7 h d'un jökulhlaup, une inondation glaciaire soudaine et souvent destructrice. En effet, la calotte glaciaire fond partiellement sous la chaleur de la lave et l'eau de fonte s'évacue en direction du sud mais surtout en direction du nord où elle provoque ce type de crue au niveau de la langue glaciaire de Gígjökull. Cette première inondation d'un débit maximal compris entre 2 000 et 3 000 m3⋅s-1 entraîne une hausse de plus d'un mètre du niveau du Markarfljót lors du pic de la crue vers midi le 14 avril. D'autres jökulhlaups se produisent dans la soirée ainsi que le 15 également en fin de journée.

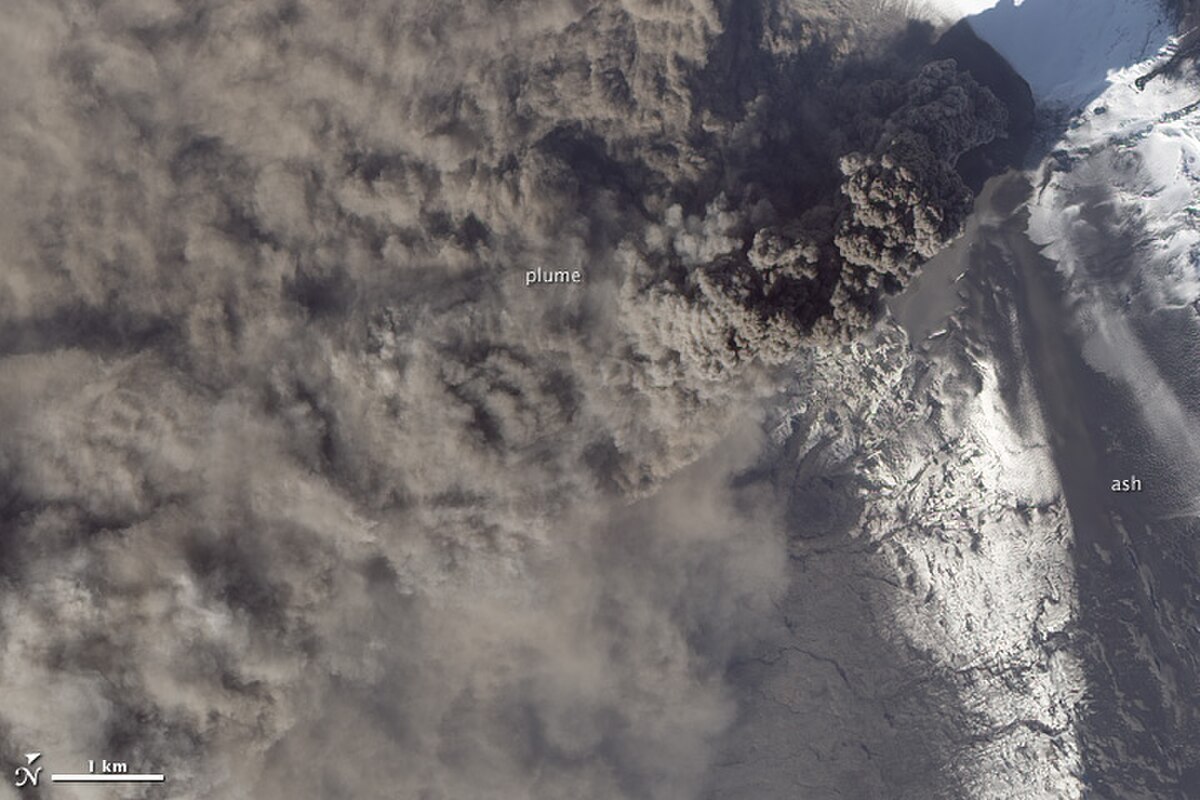

La fonte partielle de la calotte glaciaire crée des dépressions à la surface du glacier qui sont observées par radar. Celles-ci s'alignent sur deux kilomètres de longueur dans le sens nord-sud. De ces dépressions jaillissent des explosions phréato-magmatiques un indice d'explosivité volcanique de 4 et qui projettent des panaches composés de téphras, de cendres volcaniques, de vapeur d'eau et de gaz volcaniques. Du fait du frottement des particules entre elles, de l'électricité statique s'accumule et se libère par des éclairs à l'intérieur du panache. La lave qui compose ces matériaux est une trachy-andésite, indiquant que le basalte émis au cours de la première phase éruptive au Fimmvörðuháls a subi des modifications chimiques avant d'atteindre la surface. Tandis que les éléments les plus lourds comme les téphras retombent dans les environs du volcan, ceux plus légers et notamment les cendres forment un panache volcanique qui s'élève entre 4 300 et 11 000 mètres d'altitude.

Épisode strombolien et phréatique

Le 19 avril, soit cinq jours après le début de la seconde phase éruptive, plusieurs indices laissent penser que la lave n'est plus en contact direct avec l'eau de fonte dès sa sortie de la cheminée volcanique et que de la lave fluide arrive en surface. En effet, à 8 h 50, l'altitude du panache volcanique n'est plus que de quatre kilomètres ce qui est peu comparé aux premiers jours de l'éruption, mettant en évidence une baisse de l'explosivité de la lave. Plus tard dans la journée, à 16 h, le trémor laisse penser que de la lave liquide est arrivée en surface. Cette impression est confirmée par des observations aériennes qui mettent en évidence la formation de cônes de lave sur le pourtour des cheminées volcaniques mais sans pour autant que des coulées de lave se mettent en place. Le 20 avril, les stations GPS positionnées sur l'Eyjafjöll indiquent que celui-ci se dégonfle, signe que la pression dans la chambre magmatique diminue ; le Katla voisin ne montre aucun signe d'activité mais le risque d'éruption est toujours présent. Les différentes dépressions dans la calotte glaciaire de l'Eyjafjallajökull sont entrées en coalescence pour n'en former plus que deux.

À partir du 21 avril, l'activité éruptive se stabilise avec une intensité inférieure aux sept jours précédents et limitée à la dépression septentrionale dans l'Eyjafjallajökull. En effet, la lave n'est plus en contact direct avec la glace ou l'eau de fonte dès sa sortie de la bouche éruptive, diminuant ainsi son pouvoir explosif. Cela se traduit par un panache volcanique qui s'élève moins en altitude, trois à quatre kilomètres environ, et composé essentiellement de vapeur d'eau et de gaz volcaniques à partir du 26 avril, les projections de téphras restants limitées à la zone de la dépression dans le glacier. Les explosions étant moins puissantes, la lave n'est plus autant fragmentée et un cône volcanique d'environ 150 mètres de hauteur au 26 avril se construit dans la depression taillée dans le glacier et mesurant 200 mètres de diamètre. Le débit des matériaux rejetés est compris entre 20 et 40 m3⋅s-1 et une coulée de lave d'un kilomètre de longueur au 27 avril progresse en direction du nord en faisant fondre la glace. Cette eau de fonte est évacuée par la langue glaciaire de Gígjökull et se retrouve dans le Markarfljót dont le débit de 30 à 40 m3⋅s-1 en temps normal gonfle entre 110 et 150 m3⋅s-1 avec parfois des pics à 250 m3⋅s-1. L'activité sismique se stabilise avec un trémor relativement constant et quelques séismes de magnitude inférieure à 2.

Analyses quantitatives et chimiques

Une étude menée sur les matériaux émis par l'Eyjafjöll pendant les 72 première heures de la seconde phase éruptive montrent que 140 millions de mètres cubes de téphras ont été rejetés, 10 concernant les matériaux charriés par les jökulhlaups et se retrouvant dans le lac glaciaire du Gígjökull, 30 concernent les retombées dans et autour des dépressions dans le glacier tandis que 100 millions de mètres cubes ont été emportés par les vents dans le panache volcanique. Ces volumes de matériaux rejetés en trois jours sont à comparer au 4 millions de mètres cubes de téphras émis lors de la précédente éruption mais sur plus d'un an. Ce volume de 140 millions de mètres cubes de téphras non compactés correspondant à un volume de 70 à 80 millions de mètres cubes de magma, le débit lors des 72 premières heures de l'éruption est estimé à 300 m3⋅s-1 soit 750 tonnes⋅s-1. C'est dix à vingt fois supérieur au débit de lave lors de la première phase éruptive. D'autres estimations font état d'un volume d'environ de 100 million de mètres cubes de téphras, d'un débit moyen de 400 à 500 m3⋅s-1 et d'un débit maximal de 1 000 m3⋅s-1. Ces analyses ont également permit de déterminer la taille des particules du panache volcanique qui s'avère très petite puisqu'inférieure au millimètre. Des mesures et des extrapolations des épaisseurs de cendres volcaniques retombées autour du volcan ont été réalisées. Elles montrent qu'après 72 heures d'activité volcanique, une couche estimée de 80 centimètres d'épaisseur s'est accumulée autour des dépressions sur le glacier ; en direction de l'est, cette épaisseur tombe à 8 centimètres à vingt kilomètres du volcan et à 0,5 centimètres à cinquante kilomètres. Le 21 avril, la couche de téphras autour des bouches éruptives sur le glacier mesure de vingt à trente mètres d'épaisseur.

Des analyses chimiques du panache volcanique indiquent que celui-ci est riche en fluorine et contient un taux de silice de 58 %, supérieur à celui de la lave émise lors de la première phase éruptive. Des analyses menées après la modification du style éruptif avec une baisse de l'explosivité indiquent que le taux de fluorine est monté à 850 mg⋅kg-1 alors qu'il était précédemment situé entre 25 et 35 mg⋅kg-1. Le fait que les particules volcaniques ne soient plus « lavées » par la vapeur d'eau en forte diminution dans le panache volcanique expliquerait cette hausse du taux de fluorine. La composition chimique des téphras rejetés le 15 avril a évolué depuis le début de la deuxième phase de l'éruption avec notamment une diminution de la proportion d'oxyde de magnésium. Ce minéral est en partie responsable de la viscosité de la lave et donc de son pouvoir explosif. Ainsi, tant que ce taux n'atteindra pas un certain seuil et tant que l'eau de fonte provenant du glacier restera en contact avec la lave, l'éruption gardera son caractère explosif.