Gazprom - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Arme stratégique au service de l'État russe

Gazprom domine le marché gazier mondial. Malgré une privatisation partielle sous la présidence de Boris Eltsine, elle reste toujours sous un contrôle étroit de l'État russe, qui, de 2004 à 2006, a fait passer sa part dans le capital de 38% à plus de 50%.

Cette position de force, dans un contexte d'une hausse mondiale de la demande depuis le début du XXIe siècle, permettrait au Kremlin d'exercer potentiellement des pressions sur les pays clients (ex-républiques soviétiques, Europe centrale et occidentale) dont certains sont dépendant de 90 à 100% des fournitures russes.

Gazprom exige de plus en plus fort d'avoir des droits d'accès à la distribution du gaz en Europe, dans le but d'être présent tout au long du circuit gazier — de l'amont jusqu'en aval —, tout en préservant sa position dominante dans le domaine de l'extraction en Russie.

Par ailleurs, pour prévenir une éventuelle diversification d'approvisionnement des pays européens, pourtant peu réaliste à grande échelle, inspirée par en janvier 2006, Gazprom négocie activement avec la Chine, la Corée du Sud et le Japon pour construire de nouveaux tronçons de gazoducs vers ces pays, et envisage la construction d'un méga-terminal de gaz naturel liquéfié situé en Arctique avec l'aide des Canadiens pour alimenter l'Amérique du Nord.

Dans ce contexte d'incertitudes, le monopole de Gazprom (9/10 de la production gazière du pays) est vivement critiqué par de nombreux pays clients qui souhaiteraient s'approvisionner en concurrence.

Des tentatives de réformes ont été suggérées, comme le développement d'opérateurs indépendants concurrents de Gazprom et l'augmentation des tarifs domestiques réglementés du gaz (sans remettre en cause le monopole d'exportation de Gazprom). À ce sujet, le premier ministre Vladimir Poutine reste prudent puisque la société est devenue l'un des outils de la politique extérieure russe.

Certains voient en Gazprom un « cheval de Troie » de l'influence russe dans les pays de l'ex-Union soviétique et s'inquiètent d'une dépendance grandissante de l'Europe orientale, mais aussi centrale et occidentale. D'autant plus que la libéralisation du secteur électrique et gazier en Europe de l'Ouest offre à Gazprom d'importants bénéfices économiques et financiers sur le marché européen de l'énergie, et que ceux-ci sont aussi des gains politiques et diplomatiques pour le Kremlin. Certains y voient un passage de la géopolitique à la « géoéconomie » ou, à l'instar du sénateur américain Richard Lugar, considèrent que la Russie est en train de devenir une « super-puissance énergétique ».

Dépendance européenne de la fourniture de gaz russe

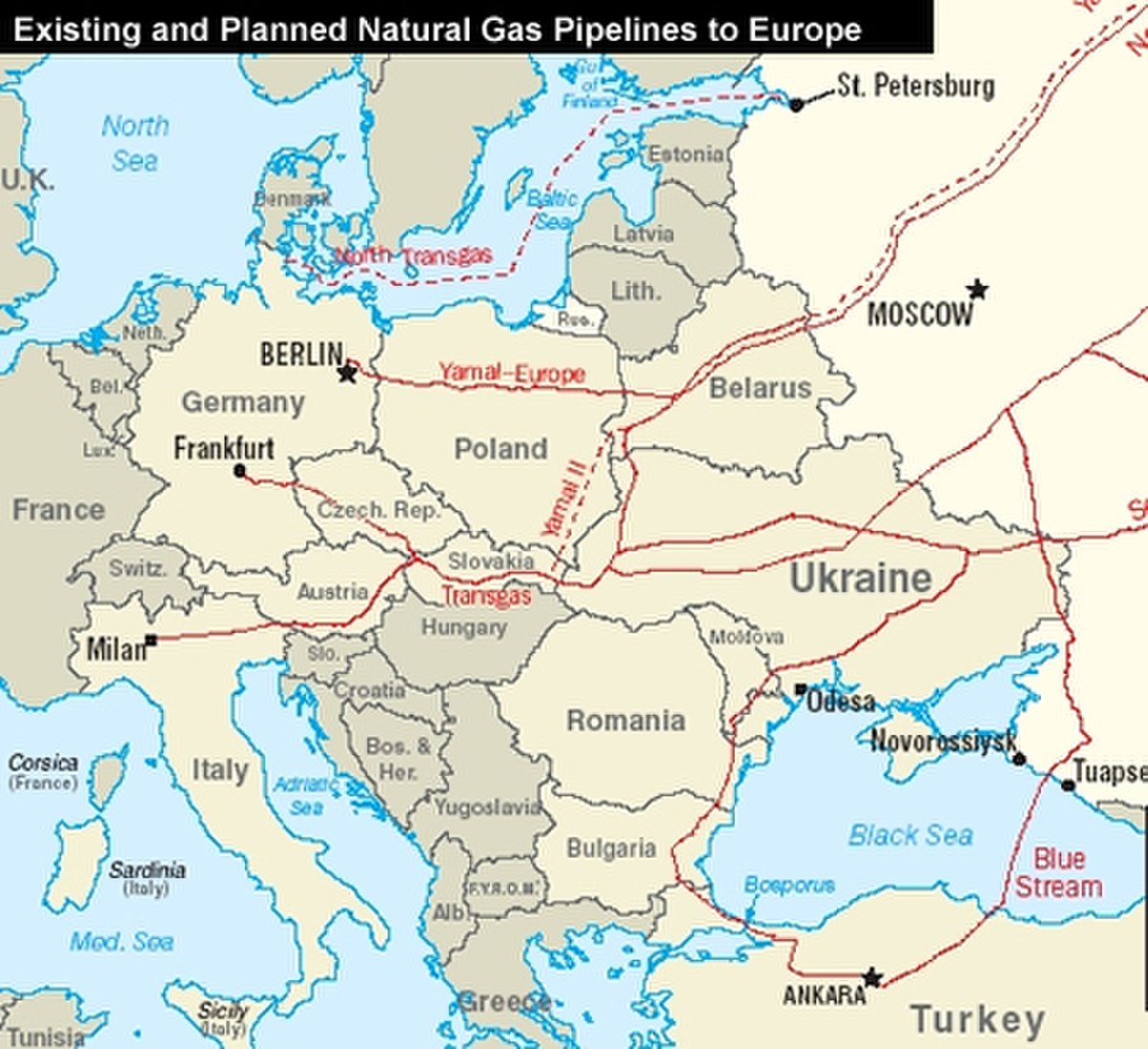

Gazprom a fourni à l'Europe de l'Ouest 25 % de ses approvisionnements en gaz naturel en 2005. Les États baltes et la Finlande sont dépendants à 100%, l'Autriche à 55%, l'Allemagne à 37%, la France à 15%. Le gaz en direction de l'Union européenne est transporté essentiellement via l'Ukraine et la Biélorussie (20%).

Le 8 mars 2006, la Commission européenne a publié un Livre vert sur la stratégie européenne de l'énergie dont un volet concerne la coopération extérieure. Le 18 avril, Gazprom riposte en faisant comprendre à ses clients européens qu'ils pourraient se trouver en panne de gaz s'ils ne se montraient pas plus coopératifs, en renonçant à « politiser les questions gazières » et en permettant à Gazprom de prendre le contrôle d'une partie de la distribution dans les pays de l'Union européenne.

Conflits sur les tarifs et le transit avec l'Ukraine et la Biélorussie

Première crise avec l'Ukraine

Jusqu'au 31 décembre 2005, l'Ukraine bénéficiait de prix avantageux grâce à ses bonnes relations et son statut d'ancien pays de l'Union soviétique. Gazprom souhaitait aligner le prix du gaz ukrainien, jusque là fortement subventionné (47 USD les 1 000 m³, contre 230 USD sur le marché européen). Gazprom argumentait sa décision par le fait que l'Ukraine avait obtenu le statut d'économie du marché, et devait donc être aux mêmes conditions que le reste de l'Europe.

Par ailleurs, Gazprom accusait l'Ukraine de gonfler facticement ses importations de gaz et de revendre le surplus à l'Europe, empochant au passage la différence entre le prix que payait l'Europe et le prix subventionné qu'elle-même payait à la Russie. Suite à l'échec des négociations sur ce sujet, l'Ukraine contestant la réalité de ces prélèvements illégaux, Gazprom posa un ultimatum en menaçant de couper le gaz à l'Ukraine en ne laissant que passer celui à destination de l'Europe. C'est ce qui eut lieu le 1er janvier 2006, et la diminution consécutive du débit à destination de l'Europe, outre le fait d'internationaliser la crise, démontra l'existence de ces prélèvements illégaux.

L'Ukraine cède le 3 janvier 2006, promettant de mettre fin aux prélèvements et acceptant l'alignement sur le prix du marché européen, tandis que Gazprom recommence alors à alimenter les gazoducs à pleine capacité.

Cependant, le vol semble n'être qu'un facteur secondaire de la réaction de la Russie, qui serait plus préoccupée par ses intérêts géostratégiques.

Finalement, les termes de cet accord imposent une augmentation du prix du gaz moins sévère qu'initialement prévu. L'Ukraine paiera en pratique 95 USD/1 000 m³, car les livraisons seront composées en partie par le gaz turkmène, à 50 USD/1 000 m³, via la société mixte RosUkrEnergo dont les actionnaires ne sont pas clairement connus.

Négociations difficiles avec la Biélorussie

Fin 2006, la Biélorussie a ardemment négocié le prix de son gaz, qu'elle payait jusqu'à cette date 47 USD/1 000 m³ (contre plus de 250 USD alors sur le marché européen). Menaçant de couper les robinets à moins d'obtenir le prix demandé, Gazprom a obtenu un accord final in extremis le 31 décembre 2006 à un prix de 100 USD/1 000 m³. De plus, il a obtenu en compensation 50% des titres de la société gazière biélorusse Beltransgaz (dont le montant de 5 milliards USD est estimé surévalué par les experts russes).

Outrée par cette augmentation, la Biélorussie a appliqué une taxe sur le transit du pétrole russe vers les pays plus à l'Ouest (45 USD/tonne) qu'elle a dû abolir quelques jours après sous la pression du gouvernement russe.

Deuxième crise avec l'Ukraine

Le 2 janvier 2009, suite à un différend entre l'Ukraine et Gazprom sur le prix à payer en 2009 et faute de paiements d'une partie des livraisons de 2008, Gazprom a réduit, puis stoppé les livraisons du gaz naturel à l'Ukraine. En conséquence, des pays membres de l'Union européenne (UE) reçoivent moins de gaz naturel en provenance du réseau gazier de Gazprom, lequel transite en grande partie par l'Ukraine. La Russie accuse l'Ukraine de voler le gaz destiné à l'Europe pour compenser les coupures des approvisionnement qu'elle subit et tente d'augmenter le débit des gazoducs qui passent par la Biélorussie et la Turquie.. Le réseau ukrainien est stratégique pour l'UE, car l'approvisionnement en provenance de la Russie (fournisseur à hauteur de 40% de l'UE) transite à 80 % par l'Ukraine.

La Hongrie a subi une baisse d'approvisionnement de 10 millions de m³, sur un total habituel de 42 millions de m³, alors que la Pologne a pu compenser ce manque en ayant recours à un autre fournisseur de gaz naturel. Également, la Roumanie a subi une baisse du volume de livraison de 30 % à partir du 3 janvier en soirée et la Bulgarie de 10 à 15 % à partir du lendemain.

Le 6 janvier 2009, plusieurs pays de l'UE n'ont pas reçu de gaz en provenance de Gazprom.

Le 7 janvier 2009, Gazprom a cessé d'approvisionner l'ensemble du réseau de gazoducs ukrainiens alimentant l'Europe, accusant l'Ukraine de détourner du gaz qui y circulait jusqu'alors, accusation étayée selon Gazprom par des relevés faits par la Société générale de surveillance. L'Ukaine rejette cette accusation, mais refuse cependant d'octroyer l'accès des experts indépendants aux compteurs de gaz sur son territoire. Gazprom a fait appel à des observateurs internationaux afin de contrôler les livraisons de gaz.

Le 13 janvier 2009, malgré l'accord signé par l'Ukraine et Gazprom ainsi que la présence d'experts européens pour confirmer le transport du gaz via l'Ukraine, le transit du gaz naturel vers les pays européens n'a pas repris. La société ukrainienne Naftogaz a admis avoir bloqué le transit en affirmant que Gazprom avait imposé des « conditions de transit inacceptables ».

Selon l'estimation du président Medvedev, Gazprom a perdu 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires depuis le 1 janvier 2009 en raison de la crise avec l'Ukraine. Il a par ailleurs appelé à un sommet extraordinaire des pays impliqués ou touchés par ce conflit gazier..