Géographie du Tadjikistan - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

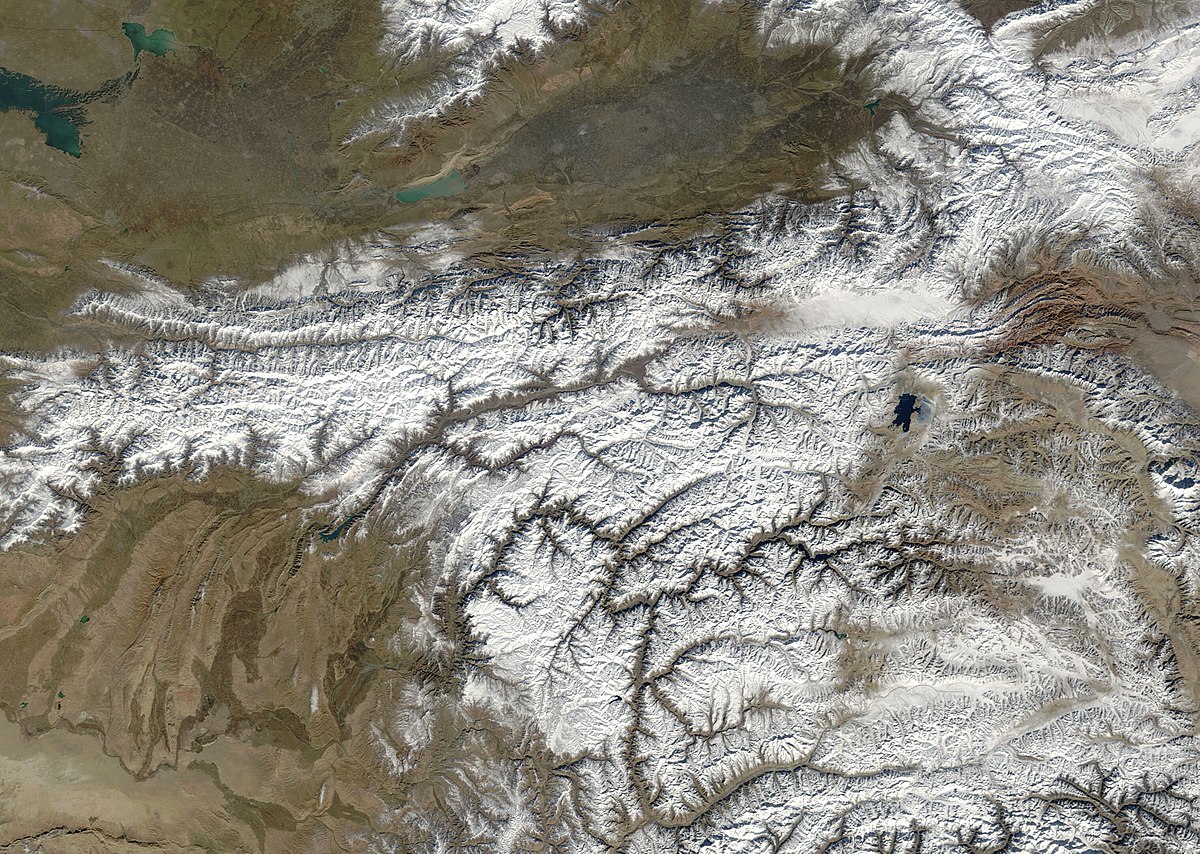

Topographie

Les altitudes plus basses du Tadjikistan se situent dans le nord et dans le sud du pays, séparées par trois chaînes montagneuses de la section occidentale du Tian Shan. Essentiellement parallèles, les chaînes sont le Turkestan, le Zeravchan, et le Hisor (ou Gissar). Cette dernière se situe au nord de la capitale, Douchanbé, elle-même dans le centre-ouest du pays.

Plus de la moitié du pays est au-dessus de 3 000 m. Même les plaines, dont la vallée de Ferghana au nord et les plaines au sud-ouest (dont la vallée de Gissar), sont bien au-dessus du niveau de la mer. Les pics de la chaîne Turkestan vont jusqu'à 5 510 m, les montagnes les plus importantes étant près de la frontière avec le Kirghizistan au sud-est. Cette région est dominée par le système Pamir-Alaï, qui abrite deux des trois montagnes les plus hautes du ex-Union soviétique : le pic Lénine et le pic Ismail Samani (autrefois « pic du Communisme »), de 7 134 et de 7 495 m respectivement. Plusieurs autres montagnes de la région dépassent les 7 000 m.

Les montagnes abritent de nombreux glaciers ; le plus grand, le glacier Fedtchenko, a une superficie de 700 km2 et est le plus grand glacier au monde en dehors des régions polaires.

Le pays étant situé sur une faille active, il subit de fréquents tremblements de terre.

La vallée de Ferghana, la région la plus densément peuplée de l'Asie centrale, s'étend du nord du Tadjikistan à l'Ouzbékistan à l'ouest et au Kirghizistan à l'est. Cette longue vallée, située entre deux importantes chaînes montagneuses, a son altitude la plus basse, 320 m, à Khodjent sur le Syr-Daria. Les fleuves amènent de riches sédiments dans la vallée depuis les montagnes environnantes, créant ainsi des oasis de terres fertiles longtemps célèbres.

Pamir

Le Tadjikistan possède plusieurs des plus hautes montagnes du monde, dont les chaînes Pamir et Trans-Alaï ; 93 % du pays est recouvert par des montagnes d'altitudes variant de 300 m à presque 7 500 m, avec presque 50 % du territoire au-dessus de 3 000 m.

Les chaînes montagneuses sont séparées par des centaines de canyons, vallées et gorges, au fond desquels coulent des fleuves qui rejoignent des vallées plus grandes où se situent les centres urbains. Le Pamir en particulier abrite beaucoup de glaciers.

La partie occidentale de la vallée de Ferghana est dans le nord du pays ; les vallées du Kafirnigan et du Vakhch sont au sud-ouest.

La frontière du nord est composée par la chaîne Trans-Alaï, dont le pic le plus élevé est l'Ismail Samani à 7 495 m. La frontière du sud est composée par les chaînes les plus septentrionales du Karakoram.

Problèmes environnementaux

La plupart des problèmes environnementaux du Tadjkistan sont liées à la politique agricole décidée par le gouvernement soviétique. En 1991 l'usage répandu d'engrais non-biologiques et des produits agrochimiques était déjà un facteur important de la pollution dans le pays. Parmi les produits on trouvait le DDT, banni par un accord international, et plusieurs défoliants et herbicides. En plus des dommages infligés à l'air, la terre et l'eau, les produits agrochimiques ont contaminé les graines de coton, dont l'huile est souvent utilisée dans la cuisine locale. Les cultivateurs de coton et leurs familles sont particulièrement susceptibles d'être touchés, par contact physique direct et par l'utilisation de branches de cette plante comme combustible. Toutes ces sources toxiques sont considérées comme contribuer grandement à la forte mortalité maternelle et infantile ainsi qu'aux maladies congénitales. En 1994, le taux de mortalité infantile était de 43,2 pour chaque mille naissances, le deuxième taux le plus élevé des anciennes républiques soviétiques. En 1990 il était de 40 pour mille.

Le coton nécessite une irrigation particulièrement intense. Dans les régions produisant le coton, les fermes furent établies sur la terre semi-aride ou aride. La période de croissance du coton est en été, quand il ne pleut pas dans ces régions. L'augmentation de 50 % de la production de coton, ordonnée par les autorités soviétiques et post-soviétiques entre 1964 et 1994 mit beaucoup de pression sur la distribution d'eau. Les réseaux d'irrigation mal conçus subirent des trop-pleins et des fuites qui augmentèrent la salinité du sol et la contamina de produits agrochimiques qui se distribuèrent à d'autres régions par les fleuves, dont la mer d'Aral.

Déjà dans les années 1980, presque 90 % de la consommation de l'eau en Asie Centrale fut à des fins agricoles. De ce pourcentage, 75 % venait des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria, les affluents principaux de la mer d'Aral, sur la frontière avec le Kazakhstan et le Kirghizistan. Lorsque la disparition graduelle de la mer devenait de plus en plus connue dans les années 1980, la politique d'utilisation de l'eau devint un sujet sensible parmi les républiques soviétiques, dont le Tadjikistan, où se trouvent les sources de plusieurs fleuves importants, et de l'Ouzbékistan. À la fin de l'époque soviétique le gouvernement central avait relâché le contrôle central de la politique de l'eau de l'Asie Centrale, mais les républiques elles-mêmes ne s'étaient pas mises d'accord sur la politique d'allocation.

L'industrie cause beaucoup de problèmes de pollution également, notamment lors de la production de métaux non-ferreux. L'un des sites industriels les plus importants du pays, l'usine d'aluminium de Regar (aussi appelée Toursounzoda), à l'ouest de Douchanbé près de la frontière avec l'Ouzbékistan, produit d'énormes quantités de déchets en forme de gaz qui ont été dénoncés comme responsables de l'accroissement subite du nombre de maladies congénitales parmi la population locale.

En 1992 le Soviet suprême du Tadjikistan établit un Ministère de la protection de l'environnement. Toutefois, son activité fut largement limitée par les troubles politiques des années suivant l'indépendance du pays. Le seul groupe environnemental enregistré au Tadjikistan au début des années 1990 fut un chapitre de l'Alliance socio-écologique, la plus grande association environnementale informelle de l'ex-URSS. Le chapitre tadjik s'occupe surtout de recherche et d'organiser des manifestations contre le projet d'usine hydroélectrique à Roghoun.

Zones protégées

Le Tadjikistan comptait en 2002 quelques 20 zones protégées, et parmi celles-ci 2 parcs nationaux:

- Le parc national tadjik de plus ou moins 1.600.000 hectares (16.000 kilomètres carrés, plus de 10% de la surface du pays), recouvre une partie importante du plateau du Pamir.

- Le parc national naturel et historique du Shirkent de 31.900 hectares, est situé au sud des monts Gissar, à l'ouest du pays.