Huygens (sonde spatiale) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bilan de la mission

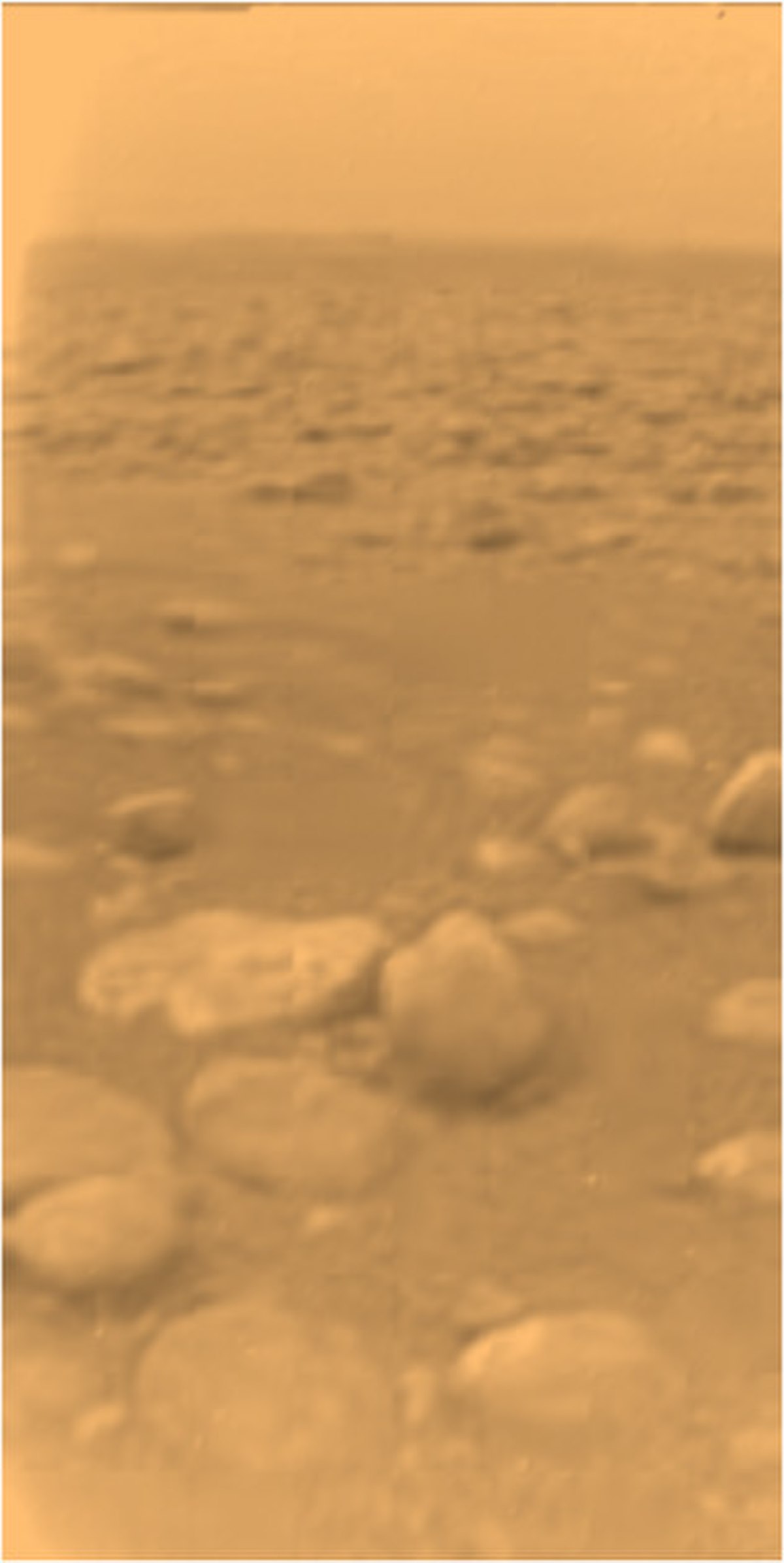

Malgré la perte d'un des deux canaux de communication, Huygens a permis de collecter de nombreuses informations scientifiques sur le satellite de Saturne. Le module qui a touché le sol dans une région nommée Adiri a envoyé des photos des collines sans doute composées de glace d'eau et traversées de « rivières » formées de composés organiques. Des signes d'érosion sont visibles, indiquant une possible activité fluviale. La surface est composée d'un mélange d'eau et de glace d'hydrocarbures.

Les résultats

Source : Martin Tomasko - ESA

L'atterrissage lui-même pose quelques questions. La sonde devait sortir de la brume à une altitude comprise entre 50 et 70 km. En fait, Huygens a commencé à émerger des nuages à 30 kilomètres seulement au-dessus de la surface. Cela pourrait signifier un changement dans le sens des vents à cette altitude.

Les sons enregistrés lors de l'atterrissage permette d'estimer que la sonde s'est posée sur une surface plus ou moins boueuse ou du moins très souple. « Il n'y a eu aucun problème à l'impact. L'atterrissage a été beaucoup plus doux que prévu. »

« Des particules de matière se sont accumulées sur l'objectif de l'appareil photo à haute résolution du DISR qui pointait vers le bas, ce qui suggère que :

- soit la sonde a pu s'enfoncer dans le sol.

- soit l'atterrissage a vaporisé des hydrocarbures à la surface dont certains ont atteint l'objectif. »

« Le dernier parachute de la sonde n'apparaît pas sur les clichés après l'atterrissage, aussi la sonde n'est probablement pas orientée à l'est, où nous aurions vu le parachute. »

Quand la mission a été conçue, il a été décidé qu'une lampe d'atterrissage de 20 watts devrait s'allumer 700 mètres au-dessus de la surface et illuminer le site au moins 15 minutes après l'atterrissage. « En fait, non seulement la lampe d'atterrissage s'est allumée à exactement 700 mètres, mais elle a continué à fonctionner plus d'une heure après, tandis que Cassini disparaissait au-delà de l'horizon de Titan pour continuer sa mission autour de Saturne » a encore indiqué Tomasko.

Le spectromètre de masse embarqué à bord de Huygens et qui sert à analyser les molécules de l'atmosphère a détecté la présence d'un épais nuage de méthane, haut de 18 000 à 20 000 mètres au-dessus de la surface.

D’autres indications transmises par le DISR, fixé à l'avant pour déterminer si Huygens s'était enfoncé profondément dans le sol, a révélé ce qui semble être du sable mouillé ou de la terre glaise. John Zarnecki, responsable du « Gas Chromatograph and Mass Spectrometer (GCMS) » en charge d'analyser la surface de Titan, a déclaré : « Nous sommes surpris mais nous pouvons penser qu'il s'agit d'un matériau recouvert d'une fine pellicule, sous laquelle se trouve une couche d'une consistance relativement uniforme comme du sable ou de la boue. »

Les données préliminaires confirment que la région visée était située près du littoral d'un océan liquide. Les photos montrent l'existence de chenaux de drainage près du continent, et ce qui apparaît être un océan de méthane avec ses îles et sa côte enveloppée de brume. Des indices laissent supposer l'existence de morceaux de glace d'eau épars sur une surface orange, en grande partie recouverte d'une brume de méthane. Les détecteurs ont révélé « un nuage dense ou un brouillard épais de 18 à 20 km d'altitude » qui représente probablement la majeure partie du méthane en surface. La surface se présente comme une argile « un matériau de consistance uniforme recouvert d'une fine croûte ». L'un des scientifiques de l'ESA a décrit la texture et la couleur de la surface de Titan comme une crème brûlée, mais il a reconnu que cette dénomination ne pourrait être reprise dans les publications officielles.

Le 18 janvier il fut annoncé que Huygens avait atterri dans la « boue de Titan » et que le site d'atterrissage estimé devait se trouver dans le cercle blanc sur la photo de droite. Les scientifiques de la mission ont aussi montré un premier "profil de descente" qui décrit la trajectoire de la sonde au cours de sa descente.

Cinq années plus tard, en janvier 2010, le Centre spatial de Cannes Mandelieu, célèbre la moisson mirifique de données recueillies.

L'environnement de Titan

Le module scientifique de surface (SSP) révèle qu’à cet endroit, sous une croûte dure et mince, le sol a la consistance du sable. Les paysages de Titan présentent des similitudes avec ceux de la Terre, a expliqué Martin G. Tomasko, en charge du DISR, l’instrument qui a pris les images. Brouillards, traces de précipitations, érosions, abrasion mécanique, réseaux de chenaux de drainage, systèmes fluviaux, lacs asséchés, paysages côtiers et chapelets d’îles : « les processus physiques qui ont façonné Titan sont très proches de ceux qui ont modelé la Terre. Les matériaux, en revanche, sont plus «exotiques », Martin Tomasko de l'ESA. Puisque l'eau (H20) y est remplacée par du méthane (CH4), qui peut exister sous forme liquide ou gazeuse à la surface de Titan. Quand il y pleut, ce sont des précipitations de méthane mêlées de traces d'hydrocarbures, qui déposent sur le sol des substances provenant de l’atmosphère. Des pluies seraient d’ailleurs tombées «dans un passé peu éloigné» précise encore Martin Tomasko, le 21 janvier 2005.

D'après ces informations, Titan possède donc bien une atmosphère uniforme faite de différents gaz (méthane, azote, ...) et, au sol, une activité cryo volcanique, des rivières et de l'eau en abondance. Sur son sol gelé à -180 °C (mesuré sur place), se trouvent d'innombrables galets de glace parfois aussi volumineux que des automobiles...