Institution libre du Sacré-C?ur - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Révolution française et fermeture

Les troubles de l'année 1789 provoquent une baisse d'effectifs dans l'établissement : le nombre d'élèves tombe à soixante. Cela s'explique par le fait qu'il n'y avait pas d'internat à cette époque, et que tous les étudiants étaient donc de ce fait externes. Nombre d'entre eux venaient de communes parfois éloignées (on retrouve dans les registres des lieux aussi éloignés et surprenants que Besançon, Paderborn, Paris ou Bruxelles), même si la grande majorité provenait de la châtellenie lilloise. Ces jeunes gens « logeaient chez le bourgeois », selon l'expression de l'époque : ils étaient accueillis gratuitement et avec hospitalité par les grandes familles tourquennoises qui leur offraient le gîte et le couvert pour toute la durée de l'année scolaire. Or, en septembre 1789, l'inquiétude gagnant de plus en plus le pays, nombreux furent les parents qui considéraient que ce genre d'hébergement devenait dangereux et retirèrent ainsi leurs enfants de l'école.

Les jours du vieux Collège Saint-Bonaventure sont comptés : une vague de déchristianisation secoue la France durant toute l'année scolaire 1789-1790. Le collège ferme en août 1790 (malgré la vive opposition de la population et les pétitions lancées par la municipalité, qui restèrent sans effets) juste après la remise officielle des prix scolaires, du fait d'une loi de l'Assemblée Constituante mettant fin à l'enseignement dirigé par les congrégations religieuses.

Les autorités départementales ne revinrent pas sur leur décision, malgré une dernière lettre très élogieuse de la Ville de Tourcoing :

« On peut dire à la louange des Récollets qu'il est sorti de leur collège beaucoup de grands sujets. On prie de prendre en considération l'utilité de ce collège, à cause de notre grande population et de celle des villages de notre canton qui y envoient leurs enfants, qui y attire aussi des étrangers. »

En 1792, les Pères Récollets, reclus dans leur couvent depuis la fermeture de l'établissement, sont chassés de Tourcoing par des anticléricaux jacobins qui avaient ameuté la population contre eux. Malgré les efforts de la municipalité pour les protéger, les ecclésiastiques préfèrent quitter la commune mais espère « pouvoir y revenir, quand les troubles seront passés ».

En attendant le jour où l'Institution va renaître de ces cendres, la ville de Tourcoing n'aura plus d'enseignement secondaire pendant douze ans.

Ancien Régime : 1666-1789

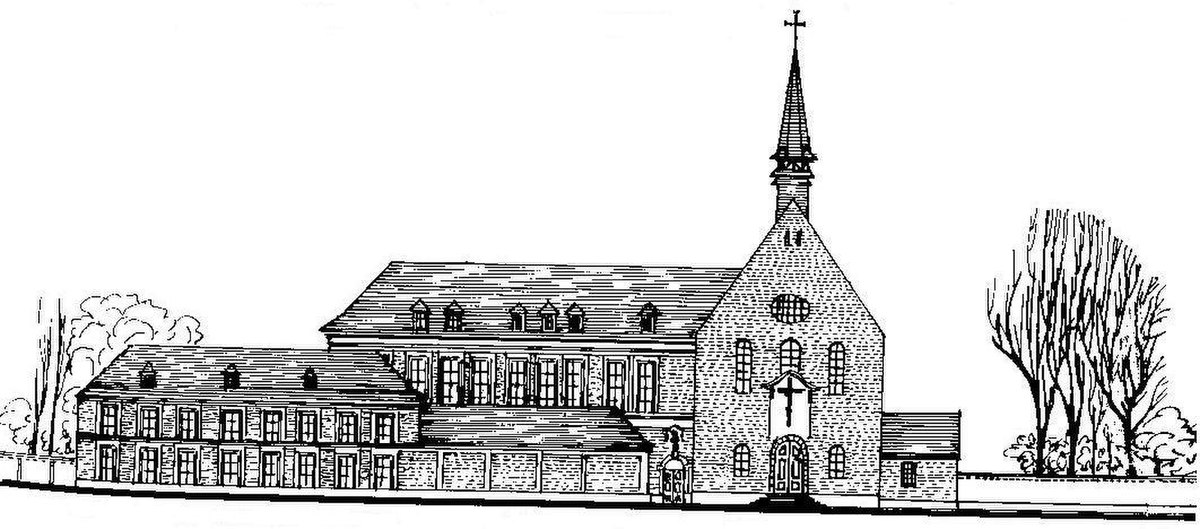

Sis au fief des Mottes, le Collège Saint-Bonaventure comporte un couvent et des bâtiments scolaires. A sa tête se trouve le Gardien des Récollets, un directeur ecclésiastique ; il y a deux professeurs, et ceux-ci se partagent les classes en « hautes sections » (Classe Eloquentiae, Classe Parnasso, Classe Logicae, l'équivalent de notre actuel lycée) et en « basses sections » (Classe Humilium, l'équivalent du collège actuel). L'enseignement est centré autour des études classiques, anciennement nommées Humanités : le français, la poésie, le latin, l'histoire, les mathématiques et la rhétorique sont enseignés à près de 150 élèves.

Le Collège des Récollets est imprégné d'un véritable esprit de foi, simple et dépouillé, propre à l'humilité et au vœu de pauvreté de ces religieux. L'enseignement y est entièrement gratuit, et la discipline douce et efficace.

Le Collège traverse les guerres de l'Ancien Régime sans grande difficulté et prospère : à chaque fin d'année scolaire étaient organisés des concours de rhétorique, versions et thèmes latin/grec, poésie... etc à la suite desquels les noms des lauréats étaient retranscrits et sauvegardés dans un livre tenu par les Pères Supérieurs, Le Palmarès du Collège de Tourcoing.