Mingulay - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géologie

Durant le Pléistocène, Mingulay était recouverte de glaciers, à l'image du reste de l'Écosse. La calotte glacière recouvrait l'Écosse continentale et s'étendait dans l'Atlantique jusqu'au-delà des Hébrides extérieures. Après la disparition des derniers glaciers, il y a environ 20 000 ans, le niveau de la mer était inférieur à celui de l'époque actuelle et, jusqu'à environ 14 000 avant JC, Mingulay faisait partie d'une grande île regroupant la quasi totalité de ce qui est aujourd'hui les Hébrides extérieures. L'élévation continue du niveau de la mer depuis cette époque a ensuite isolé l'île, qui est faite de gneiss des Hébrides avec des gisements de granite. L'érosion glaciaire a en outre déposé des blocs erratiques de roc et d'argile issus de moraines profondes autour de Mingulay Bay. Le reste de l'île est recouvert de tourbières, de fins terrains acides, ou de roche nue.

Flore et faune

Mingulay héberge une vaste population d'oiseaux de mer, en particulier les Petits Pingouins (9 514 couples, 6,3 % de la population européenne), les guillemots (11 063 couples) et les Mouettes tridactyles (2 939 couples). Les Cormorans huppés (694 individus), de Fulmars boréaux (11 626 couples), de Macareux moines (2 072 couples), de Pétrels-tempête, de Sternes pierregarins et Sternes arctiques, ainsi que de Grands Labbes et de diverses espèces de mouettes nichant dans les falaises surplombant la mer. Le Puffin des Anglais a niché sur le stack de Lianamul jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, époque à laquelle il fut chassé par les macareux. Des Guillemots à miroir ont aussi été vus à cet endroit.

Les moutons peuplent les pâturages sauvages de l'île, et il existe une population de lapins, introduits par des bergers après l'évacuation de 1912. Les Phoques gris sont abondants, leur nombre ayant augmenté de manière substantielle depuis le départ des résidents humains. Bien que Mingulay ne soit pas un site de reproduction pour eux, plus de 1 000 individus s'abritent sur les plages chaque hiver.

La flore de l'île est typique des Hébrides extérieures ; bruyère, sphaigne, cypéracées, graminées et fougère aigle y prédominent. Il ne pousse qu'un seul arbre sur Mingulay, un peuplier de 2 mètres de hauteur, situé sur une falaise surplombant Mingulay Bay. Le panicaut maritime, autrement rare dans les Hébrides, se développe sur l'île au moins depuis le XIXe siècle, et le glaux, qui ne pousse habituellement qu'au niveau de la mer, se trouve également au sommet des hautes falaises grâce aux embruns maritimes et au guano. Pendant le printemps et l'été, une profusion de fleurs sauvages pousse aux environs du village déserté.

Mingulay, comme l'île voisine de Berneray, est devenu Site d'intérêt scientifique particulier en 1983.

Histoire et culture

Peuplement et influences

Il n'y a aucun doute qu'une christianisation précoce a influencé Mingulay, mais aucune preuve directe n'en a été trouvée à ce jour. Les îles voisines de Pabbay et Berneray recèlent ainsi des stèles gravées de croix. À partir de 871, les raids vikings sur les Hébrides extérieures sont devenus plus fréquents ; les tombes vikings trouvées sur Berneray et Vatersay sont toutefois absentes de Mingulay. Bien qu'il n'y ait pas de signes directs d'une colonisation norroise, leur présence sur l'île se retrouve dans de nombreux noms de lieux.

À compter du XIIe siècle, le pouvoir norrois s'affaiblit dans les Hébrides et, en 1266, l'archipel revint à une tutelle écossaise, celle des Seigneurs des Îles. En 1427, le clan MacNeil de Barra émergea en tant que principal pouvoir local ; ils inclurent les falaises de Builacraig dans leur crest et utilisèrent le nom de l'endroit comme cri de guerre.

Les habitants de Mingulay vivaient de la pêche (morue, hareng et homard), du crofting (jusqu'à 55 hectares de terre arable et de pâturages fertilisés par les algues, et où étaient élevés moutons, bétail, poneys, cochons et volailles), mais demeuraient très dépendants de la chasse aux oiseaux de mer. Par exemple, il leur était possible de payer leur fermage aux MacNeil en fachaich ou faltings, des oisillons de shearwater.

La Réforme protestante n'a jamais atteint le sud des Hébrides extérieures, qui demeurèrent catholiques du XIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Ne pas avoir de prêtre à demeure signifiait que les services étaient souvent conduits par la communauté profane. Lors de son voyage dans les Hébrides au XVIIIe siècle, Samuel Johnson remarqua :

« Le papisme est favorable à la cérémonie ; et parmi les nations ignorantes la cérémonie est la seule préservation de la tradition. Depuis que le Protestantisme s'est étendu aux régions sauvages de l'Écosse, ce fut peut-être l'un des principaux labeurs des Ministres que d'abolir la pompe des cérémonies, parce qu'elle perpétuait le souvenir de l'ancienne religion. »

Certaines croyances locales étaient peut-être moins bien accueillies auprès des tenants de la religion organisée. Un each uisge était pensé hanter un puits sans fond près du sommet de Macphee's Hill, et les faery sidhes, avec la musique qui les accompagne, étaient une ferme croyance, bien que généralement non mentionnée. Les pouvoirs de guérison du septième fils d'un septième fils étaient réputés capables de traiter des maladies aussi sérieuses que la tuberculose.

Le XIXe siècle et l'impact paradoxal des Clearances

La famille MacNeil vendit en 1840 l'intégralité de ses possessions dans les îles Barra, soit la totalité de l'archipel. L'acheteur était le colonel John Gordon, de l'Aberdeenshire, dont le manque de considération pour ses métayers lors des famines de la pomme de terre allait de pair avec son zèle pour les évictions destinées à remplacer la mosaïque de métayers par de vastes fermes à moutons. Toutefois, les Highland Clearances ont eu l'effet paradoxal d'augmenter la population de Mingulay, les familles issues de Barra préférant parfois s'installer sur l'île plutôt que d'émigrer en Nouvelle-Écosse. L'isolement de Mingulay était alors un avantage, et les loyers furent d'ailleurs réduits entre 1840 et 1845. En 1878, lady Gordon Cathcart hérita des terres, mais ne les visita qu'une seule fois en cinquante-quatre années de possession.

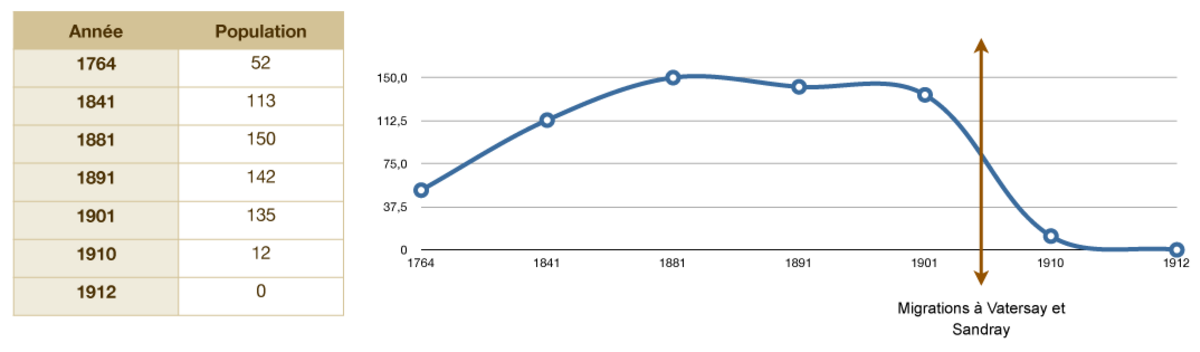

En 1764, la population de l'île était de 52 habitants. Les recensements ultérieurs ont retrouvé 113 résidents en 1841, 150 en 1881, 142 en 1891 (occupant 28 maisons, contre 19 en 1841) et 135 en 1901. Les familles comptaient souvent de nombreux enfants, dix enfants ou plus n'étant pas inhabituel ; trois générations partageaient une même petite maison. Les activités économiques et vivrières étaient collectives, qu'il s'agisse de la pêche, du fouloir, du ramassage de la tourbe ou du hissage des bateaux au sec. L'île était éloignée, mais non pas isolée ; au XIXe siècle, les pêcheurs vendaient le produit de leurs filets à Glasgow et en Irlande, tandis qu'hommes et femmes travaillaient dans l'industrie du hareng de la côte est, et que la nourriture arrivait souvent du reste de l'Écosse.

Lorsque la population était la plus nombreuse, le Village comportait un moulin, une église avec un prêtre à demeure, ainsi qu'une école. Toutefois, le dépeuplement débuta en 1907 et l'île fut désertée en 1912.

1907 - 1912 : le dépeuplement

Le dépeuplement de Mingulay eut de multiples causes. L'isolement de la population en fut sans doute la première, doublée de l'absence des infrastructures nécessaires au développement économique. Ainsi, en 1897, un navire de Pabbay se perdit en mer près de Barra Head ; la perte de son équipage de cinq hommes, plus de la moitié de la population masculine de l'île, entraîna une certaine inquiétude de la part des pêcheurs de Mingulay. L'absence de havre naturel impliquait par ailleurs que l'île pouvait être inaccessible durant plusieurs semaines d'affilée, et le chargement comme le déchargement était une entreprise difficile autant qu'hasardeuse. Ces facteurs, moins ressentis lorsque la communauté était plus petite, firent prendre conscience de leur isolement par la population de l'île.

Le climat est particulièrement rude à Mingulay. En 1868, une vague géante s'est écrasée au sommet de Geirum Mor, à 51 m au-dessus du niveau de la mer, emportant les moutons qui y paissaient.

Fraser Darling et Boyd, en 1969, ont spéculé sur « l'échec tranquille » (quiet failure) des populations de ces petites îles à gérer leurs ressources naturelles. La population, au début du XXe siècle, avait certainement dépassé les capacités de la terre. Le Congested Districts Board avait installé une jetée à Aneir, en 1901, afin de faciliter le chargement des navires, mais cette tentative fut un échec.

En 1906, des paysans sans terre des îles Barra s'approprièrent les pâturages de Vatersay ; trois familles de Mingulay figuraient parmi eux. Ils furent suivis en 1907 par huit « raiders » de plus, eux aussi de Mingulay, menés par Micheal Neill Eachainn. Vatersay n'était qu'à 300 mètres de Mingulay, jusqu'à la construction d'une chaussée en 1990, et Neil Macphee écrivit qu'il « est mille fois mieux de mourir ici que de traverser toutes les difficultés qui sont notre lot [sur Mingulay] ». Lady Gordon Cathcart entreprit contre eux une action en justice, mais le juge, se rendant sur place, estima qu'elle avait négligé ses devoirs de propriétaire et que « une longue indifférence aux besoins des métayers les avait menés loin dans l'exaspération ».

En novembre 1907, six familles de plus, soit 27 habitants de Mingulay, ont migré à Sandray, dotée d'un havre abrité. Dans le même temps, les difficultés rencontrées par les « raiders » de Vatersay avait atteint Westminster. En dépit d'une considérable sympathie publique envers les accusés, ces derniers furent condamnés à deux mois de prison. Peu après, le Congested Districts Board acquit toute l'île de Vatersay, dans le but d'y installer de nouveaux crofts. Dès l'été suivant, quatorze familles de Mingulay y vivaient. Seules six familles demeuraient à Mingulay, en projetant de quitter l'île.

En 1910, Mingulay n'abritait plus qu'une douzaine de pêcheurs, soit six familles, et l'île fut finalement abandonnée en 1912. Si certains avaient désiré rester, la population était néanmoins passée sous le seuil de viabilité, et la fermeture de l'école en avril 1910 n'avait que confirmé cette tendance. Le prêtre de la paroisse, Donald Martin, avait lui aussi encouragé les départs. Les rumeurs disent qu'il n'aimait pas se rendre à Mingulay et que les dons à l'église lors de ses visites étaient faibles.

Depuis 1912

Après l'abandon de l'île, les terres furent d'abord louées, puis en 1919 achetées, par Jonathan MacLean, de Barra. Il les revendit en 1930 à John Russel, un homme solitaire qui avait été éleveur de moutons en Australie et au Montana. Il choisit de vivre seul sur l'île, de l'automne jusqu'au printemps, en compagnie de son furet apprivoisé et de ses chats, n'étant rejoint par deux bergers qu'au printemps. Après sept ans de propriété, il revendit à Peggy Greer, une fermière du comté d'Essex, qui ne visitait qu'occasionnellement l'île, laissant son exploitation aux fermiers locaux. Elle tenta de vendre l'île en 1951, mais sans succès, jusqu'en 1955, où un syndicat de crofters, la Barra Head Isles Sheepstock Compagny, conclut le marché. L'arrivée des bateaux à moteurs avait rendu l'accès à l'île considérablement plus aisé, et la compagnie conserva les terres pendant quarante ans.

C'est en 2000 que le National Trust for Scotland acquit Mingulay, suite à un don de J. M. Fawcitt qui désirait « établir une région de beauté naturelle à la mémoire de ses parents et du courage de son frère décédé, Bernard. »

Seuls deux bâtiments persistent encore en 2009, l'école et l'église, bien que cette dernière ait récemment perdu son toit et son mur de façade.