Ordre des frères pontifes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les Œuvres des ponts

Selon un auteur, Pierre-Joseph de Haitze (1657-1737), qui écrivit en 1708 sous le pseudonyme d'Agricol Magne une vie fort romancée de Bénézet où il en fait un vieillard commandeur de l'Hospitalité du Pont de Bonpas, les pontifes étaient divisés en trois catégories : les chevaliers, les prêtres et les ouvriers. En 1875, l'archéologue et historien Louis Bruguier-Roure, fut le premier à démolir cette thèse dans le Bulletin monumental. Il y démontra l'inanité de l'assimilation des Œuvres des ponts à un ordre religieux de frères pontifes. Textes à l'appui, il prouva que ces confréries étaient particulières à chaque ouvrage, ouvertes à des laïcs hommes ou femmes, qu'il n'y avait pas de frères pontifes et que le seul prêtre était le chapelain nommé par l'évêque du diocèse. Ce fut en 1905, que ces hypothèses séduisantes mais fausses, furent à nouveau mises à mal par l'historien François de Foucher, dans un Mémoire de l'Académie de Vaucluse. Il expliqua : « La congrégation d'un ordre religieux régulier de frères pontifes ou pontistes, faiseurs de ponts, n'a jamais existé. En vain a-t-on cherché la création et le fonctionnement de cet ordre ». Et contestant que cet ordre fut supprimé en 1459 par Pie II, il nota « En réalité cet ordre n'a jamais existé. Les frères pontifes n'étaient autres qu'une associations d'ouvriers et de compagnons, tailleurs de pierre et maçons, qui suivaient l'embauche d'un entrepreneur ». Depuis leur analyse a été reprise et développée par Marjorie Nice Boyer, en 1964.

Pont du Saint-Esprit

Sur le Rhône, la seule structure à peu près équivalente à celle qu'a voulu populariser le XVIIIe siècle, fut celle de Pont-Saint-Esprit mais dans un cadre totalement civil. Une Maison des Chevaliers a bien existé. Elle fut du XIIe au XVIIe, la propriété exclusive de la famille de Piolenc, de riches négociants qui firent fortune dans le trafic du sel et du fer et qui par les taxes payées financaient en partie l'Hospitalité du pont du Saint-Esprit. Le plus connu d'entre eux est Guillaume de Piolenc qui, en 1450, fit réaliser ce chef d'œuvre qu'est la salle d'apparat au premier étage.

Sur la rive droite du fleuve, l'entrée du pont était précédée par le Logis de l'Œuvre du Saint-Esprit. Celle-ci, dirigée par un Recteur laïc, avait pour fonction de faire curer le Rhône, afin de faciliter le passage des barques sous le pont et de faire entretenir celui-ci. Cette œuvre, à fonction hospitalière, pouvait recevoir des aumônes et des dons par testament. Louis XI y ajouta le privilège de récupérer les taxes saunières au passage du pont. Grâce à cette manne financière, en 1474, l'Œuvre fit appel à Blaise Lécuyer pour faire construire une église hospitalière.

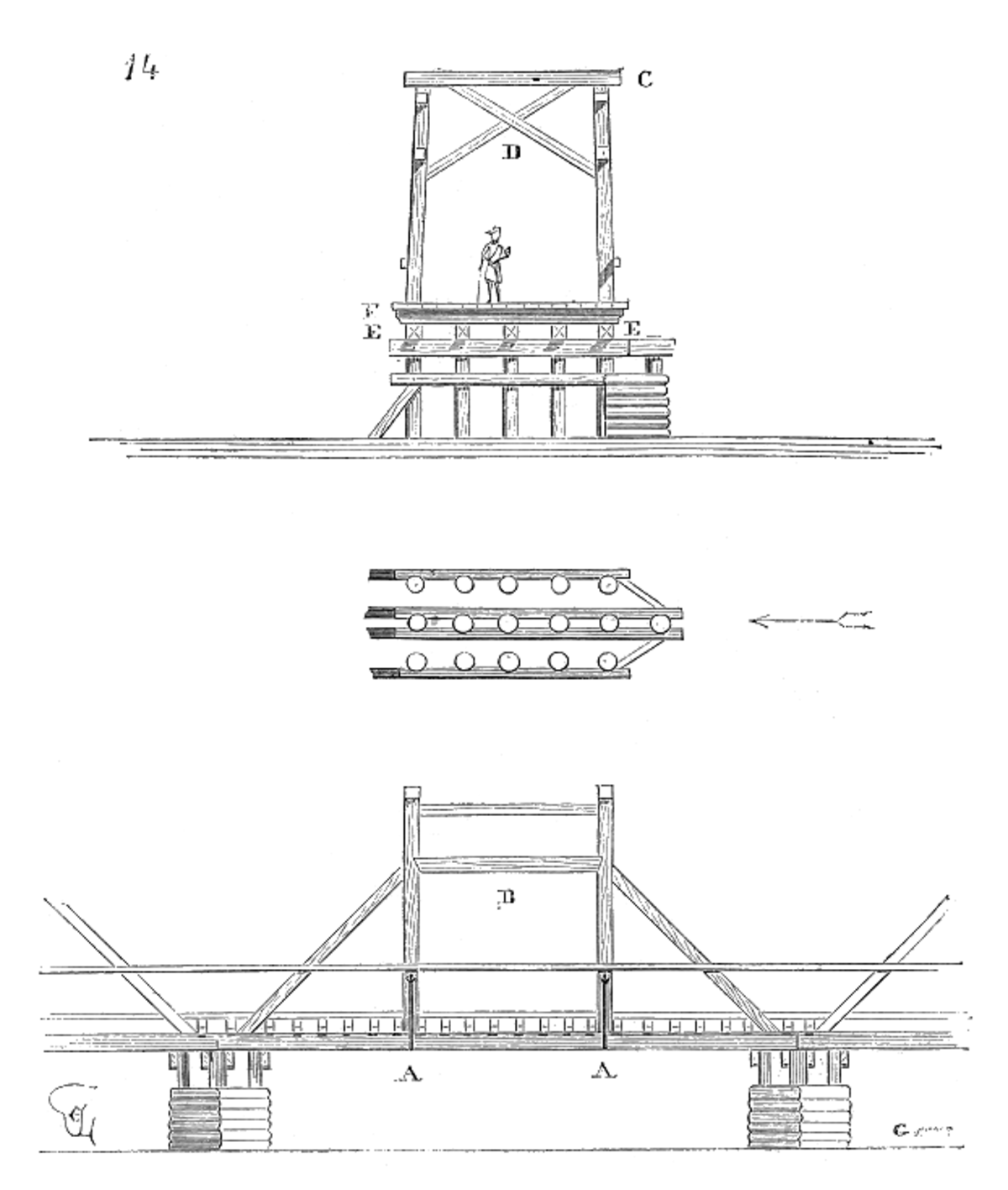

Tant pour l'entretien et les réparations du pont ou des digues du fleuve, l'Œuvre prenait en charge le salaire des ouvriers des différents corps de métiers, ainsi que l'achat et le transport des matériaux. Maîtres d'ouvrage, les Recteurs rémunéraient de même le magister operis qui avait en charge de faire exécuter ses plans et de surveiller ses chantiers.

Pont de Bonpas

Châteaubriand, dans le Livre IV, chapitre III, du Génie du christianisme expliquait à propos des frères pontifes : « Ils s'obligeaient par leur institut à prêter main-forte aux voyageurs, à réparer les chemins publics, à construire des ponts et à loger les étrangers dans des hospices qu'ils élevaient au bord des rivières. Ils se fixèrent d'abord sur la Durance, dans un endroit appelé Maupas ou mauvais pas et qui, grâce à ces généreux moines, prit bientôt le nom de Bonpas qu'il porte encore aujourd'hui. C'est cet ordre qui bâtit le pont du Rhône à Avignon ».

On peut supposer l'existence d'un pont au passage du Maupas au XIIe siècle. Mais la violence des flots l'aurait emporté au milieu de la seconde moitié du XIIe. Les textes l'attestant se trouvent dans les Lettres Communes de Jean XXII. L'une, en 1316 autorisait les chevaliers de Noves à utiliser les pierres d'un ancien pont pour tenter d'en construire un nouveau. Projet qui échoua puisque la bulle de ce même pontife fondant la Chartreuse de Bonpas, en 1320, ne mentionnait qu'un bac et un port. Par contre une Lettre, datée de 1329 faisait à nouveau allusion à un pontem antiquum détruit à cet endroit.

Le passage des charrois sur la Durance étant vital, il fut construit le pont de Mirabeau en 1260. Connu sous le nom de Cante Perdrix, il était placé sous la protection de l'ecclesiam Beate Mariæ Magdalena de Ponte Pernicis. Emporté rapidement par une crue, il fut remplacé, à partir de la première moitié du XIIIe siècle, par un bac à traille. Une seconde tentative de construction d’un pont fut faite en 1488 mais échoua.

La traversée de la rivière torrentielle au Maupas devenu Bonpas, ne fut pas abandonnée. Un bac à traille est attesté dès 1166. Paul Pansier, dans une étude sur les frères du Pont d'Avignon, indique : « En 1166, Geoffroy, évêque d'Avignon, vend aux ministres et maîtres et hospitaliers ou constructeurs du pont de Maupas, la moitié du péage que son Église percevait sur le passage des pèlerins et des marchands mais se réserve le dominum du pont et le droit d'y construire ».

Cette Œuvre du pont fut fondée quinze ans avant celle d'Avignon, elle avait créé un abri pour voyageurs et pèlerins leur assurant gîte et soins, l'allusion aux constructeurs laisse supposer soit un projet d'édification d'un pont - sous la gouverne de l'évêque d'Avignon - soit un passage sur un pont de barques, soit une passerelle en bois, ces moyens de passage s'étant substitués au pont de pierre emporté par les eaux de la rivière.

Le pont de pierre ne fut pas reconstruit. Au XIIIe siècle et au XIVe siècle, les textes n'en font jamais mention. Ce qui n'empêcha point la maison hospitalière de Bonpas de continuer son œuvre en assurant la maintenance d'un bac à traille. Ce bac fonctionnait encore au XVIIIe siècle comme l'indique une carte gravée sous l'intitulé Carte de la Durance au Bac de Noves et qui est conservée parmi les Estampes de la Bibliothèque Nationale. Le pont en pierre ne fut reconstruit qu'au cours du XIXe siècle.

Pont d'Avignon

Bénézet se fixa comme tâche essentielle d'organiser l'Œuvre du Pont. Elle fut prise en charge par les Frères du Pont, des laïcs qui ne prononcèrent pas de vœux mais restèrent des frères donats, entrant dans la communauté après lui avoir donné leur fortune et leurs biens. Ces frères géraient l'Hospice, son Hôpital et sa chapelle. Leur rôle étaient d'héberger voyageurs et pèlerins et de leur fournir les soins nécessaires. En 1187, Rostaing de Marguerittes, évêque d'Avignon, autorisa l'Œuvre à posséder son propre cimetière.

L'Œuvre du pont d'Avignon vivant d'aumônes et de legs, le Magistère jugea utile et nécessaire de les encourager. Ce fut Innocent III qui, le premier par une bulle datée du 3 septembre 1209, accorda des indulgences à celles et à ceux qui donneraient de l'argent. L'Hôpital et sa chapelle furent définitivement installés dans l'actuelle rue Ferruce.

Alors qu'avant la construction du pont les passages sur le Rhône s'élevaient à 15 000 par an, ils avaient avaient doublés. Grâce aux indulgences et au droit de tonlieu, l'Œuvre du Pont put investir dans Avignon où elle acheta terrains, jardins et vignes. Elle put même s'offir l'église de Roquemaure et ses revenus par un acte passé en 1213. Lorsque la papauté s'installa à Avignon, le passage entre les deux rives du Rhône, devint primordial. Sous le pontificat de Jean XXII, dès 1317, intervinrent les lapicides Pierre Audibert et Jean Foucaud, puis sous celui de Clément VI, les travaux d'entretien furent confiés à Bertrand et Pierre Foucaud, dit le Capelier.

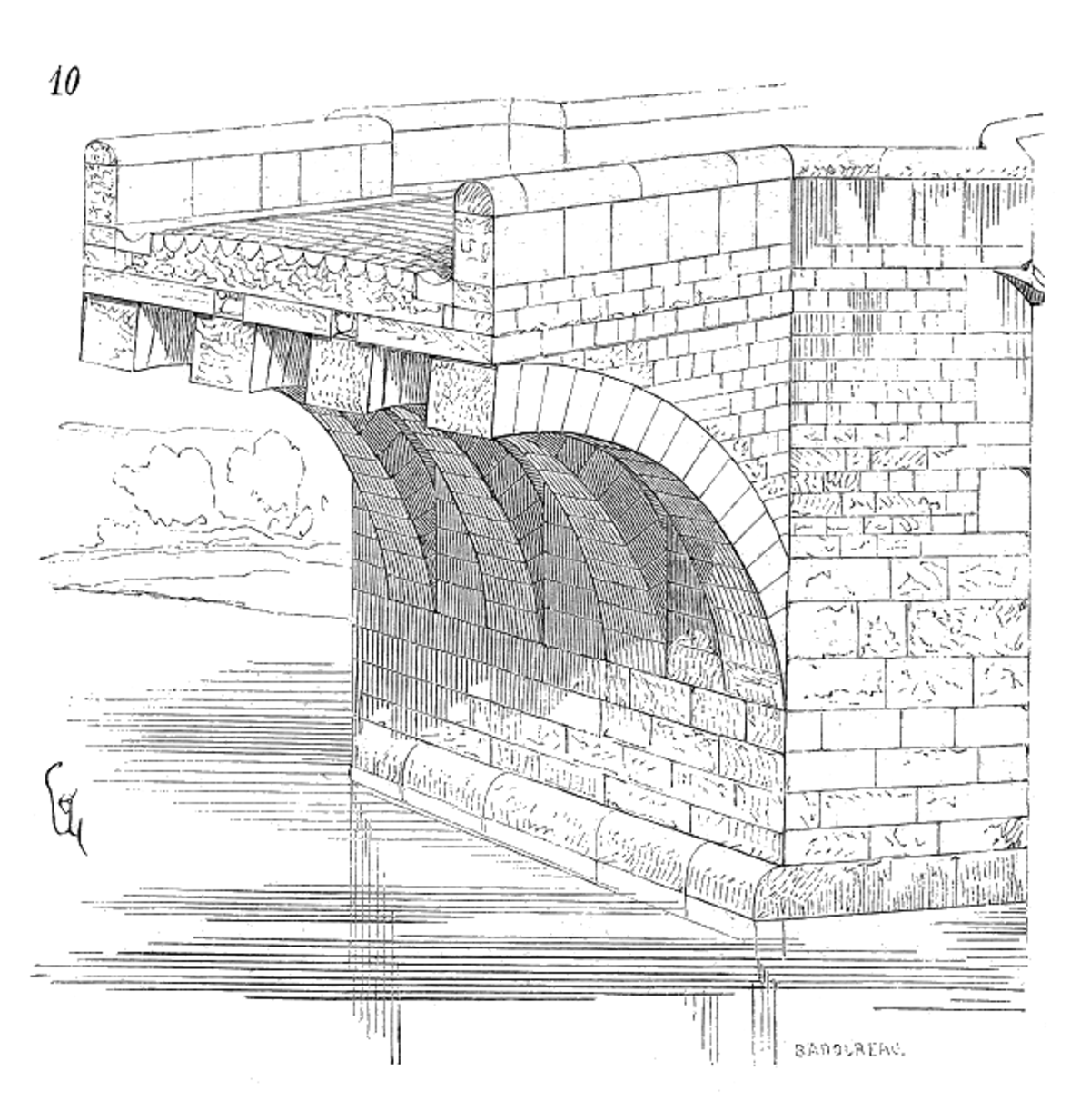

Au XVe siècle, les quêtes pour le pont se généralisèrent dans toute l'Europe. Les crues du fleuve étaient cause de dégâts importants et impliquaient un entretien permanent du pont et de ses piles. Les fouilles ont permis de vérifier que ses assises étaient romaines et que les piles élévées sur elles ne soutenaient qu'un tablier de bois. En 1582, l'ouverture dans les piles de larges dégorgeoirs pour laisser s'engoufrer l'eau fragilisa les assises. À tel point, que dès 1650 le pont devint impraticable et dut être fermé à toute circulation. Ce ne fut pas la fin de l'Œuvre. Au XVIIIe siècle, les Recteurs de celle-ci, qui continuaient à vivre des droits de passage sous le pont, purent s'installer dans le Châtelet.

Pont de la Guillotière

La question reste posée pour la construction du Pont de la Guillotière à Lyon et la fondation de l'Œuvre de ce pont sur le Rhône : y a-t-il eu ou non intervention de Bénézet et de son Œuvre hospitalière ? Une concordance de date 1150, pour le pont en bois, permettrait d'envisager l'intervention de Bénézet puis des frères de l'Œuvre du Pont d'Avignon. Il eut effectivement, comme le mentionne un texte lyonnais daté des années 1180, la création d'une Œuvre du Pont du Rhône. Il y a donc quelques fondements historiques à ce que l'ancien pâtre puisse en être l'incitateur.

Mais s'il y a eu possible incitation, les Œuvres des deux ponts eurent des constitutions diamétralement différentes. Jean Mesqui, dans son étude Les Œuvres du Pont au Moyen Âge analyse : « [L'Œuvre] de Lyon, qui a été souvent associée à celle d'Avignon du fait d'une mauvaise interprétation des textes, fut fondée par un certain frère Étienne qui, contrairement au cas d'Avignon, semble avoir agi en concertation étroite avec les notables de la ville. Dès 1186, un Hôpital est associé à l'Œuvre, entièrement laïque, qui vivra fort bien jusqu'à sa dissolution en 1308 par l'archevêque ».

Quant à la possible intervention de Bénézet pour l'édification du pont de bois de la Guillotière, elle est prise en compte par des historiens comme Sylvain Gagnière et Élisabeth Magnetti, conservatrice du Musée du Petit Palais d'Avignon, qui expliquent « En dépit des opinions contraires, il n'est pas impossible historiquement que Bénézet ait donné l'impultion de la construction en accord avec le frère Étienne ».

Le pont de bois s'étant écroulé sous le passage des croisés de Philippe le Bel et de Richard Cœur de Lion, en 1190, il dut être reconstruit en pierre, en 1244. Alors que ce pont était en pleine construction, le 28 juin 1245, dans la couvent de Saint-Just à Lyon, s'ouvrit le XIIIe concile œcuménique présidé par Innocent IV.. Ce fut au cours de celui-ci que les frères de l'Œuvre du Pont de cette cité, rédigèrent une lettre affirmant que Bénézet avait été le fondateur de leur premier pont. Cette tradition traversa les siècles puisque F. Z. Collombet, dans le n° 8, de la Revue Lyonnaise, paru en 1838, cite un Raccourcy de l'Histoire de Lyon, d'un certain Antoine Bougerol. Cet ouvrage qui fut imprimé en 1665 donne à Bénézet la paternité du pont de la Guillotière.