Projet Orion - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conception

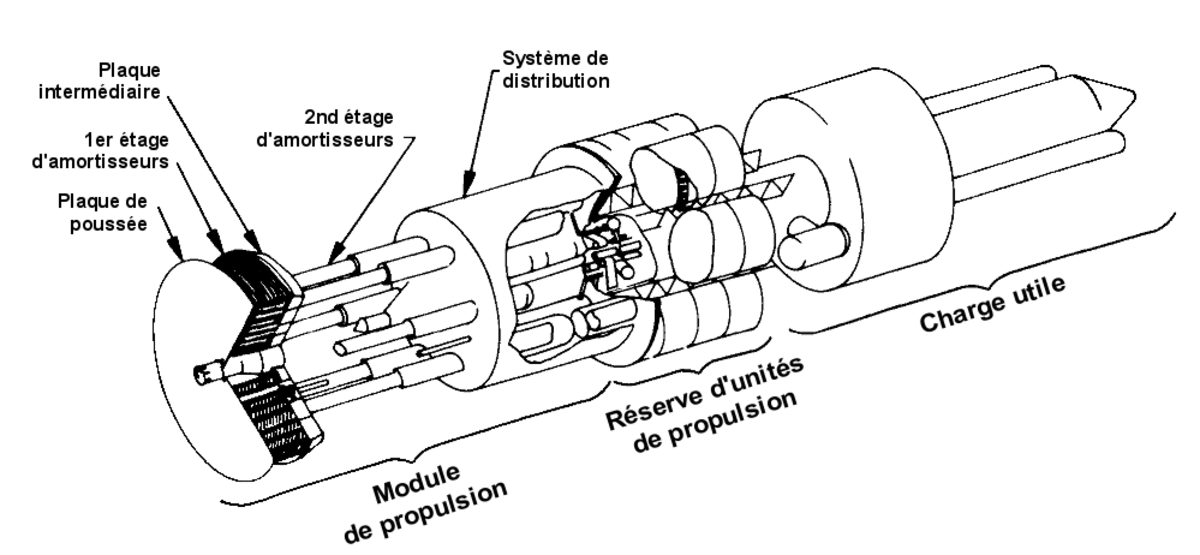

Au lieu d'une configuration chambre de combustion / tuyère, le concept d'Orion était d'éjecter des charges à fission ou à fusion à l'arrière du véhicule et de les faire exploser à 60 m (200 ft), récupérant le souffle sur une épaisse plaque de poussée en acier ou aluminium. D'énormes amortisseurs étagés devaient absorber l'onde de choc du plasma frappant la plaque de poussée, transformant les 50 000 g subis par la plaque pendant une milliseconde en une poussée constante.

Énergie nucléaire

Le propergol d'Orion pouvait être solidaire de la charge nucléaire ou largué entre la bombe et la plaque. Des masses de polyéthylène aussi bien que les détritus étaient considérés comme utilisables pour transmettre une poussée.

Intégrée à la bombe, la forme de la masse propulsive est primordiale pour l'efficacité. L'explosion d'une bombe au cœur d'une masse cylindrique s'expand en une vague de plasma plate en forme de disque. Une bombe accolée à une masse en forme de disque engendre une vague bien plus efficace en forme de cigare qui se concentre mieux sur la plaque de poussée.

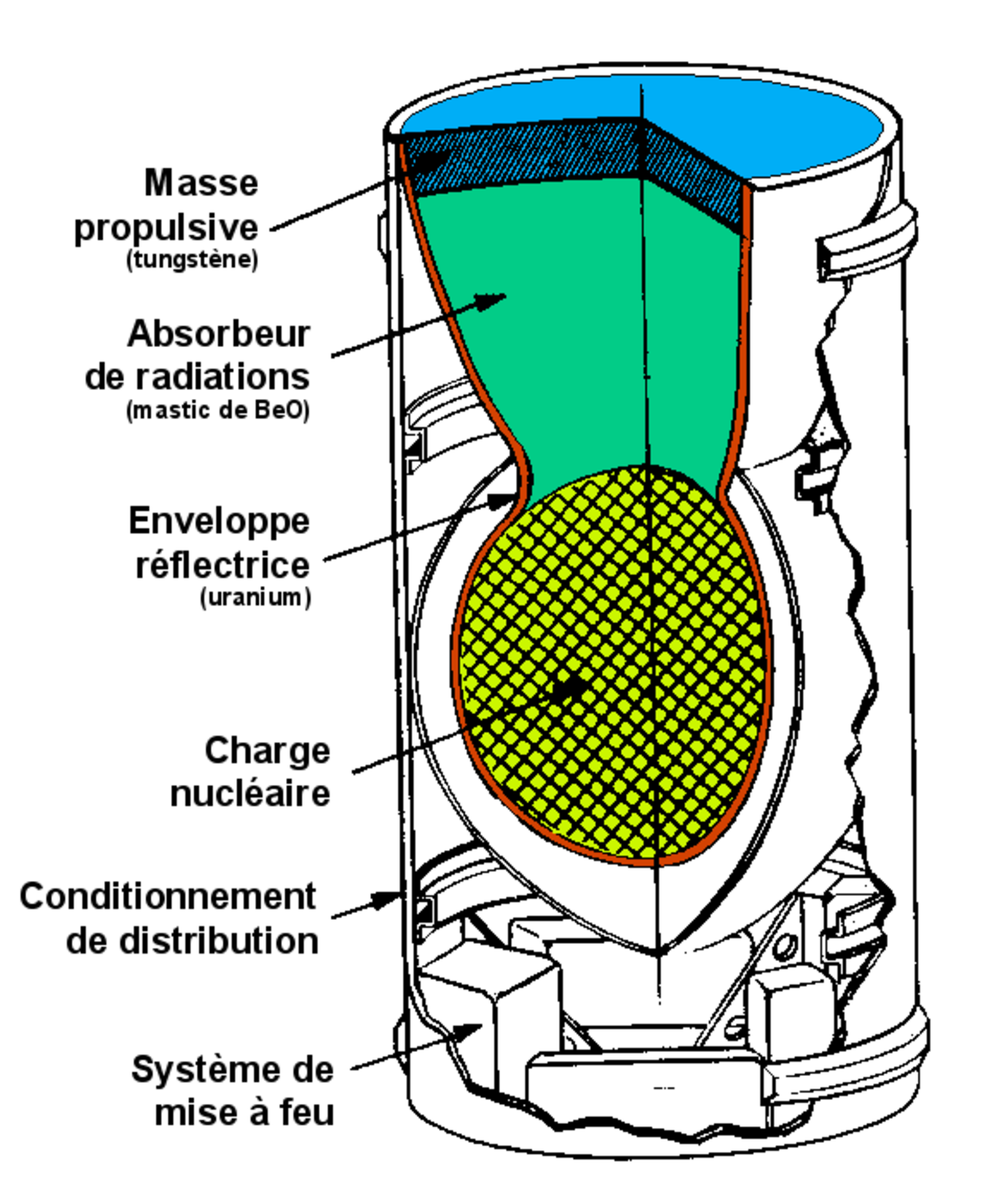

La version originale du projet prévoyait une masse accolée à une bombe dont les matériaux et la géométrie focalisaient les rayons X et le plasma du cœur de l'explosif sur cette masse. La bombe classique était entourée d'un réflecteur de radiations tubulaire en uranium rempli d'un "mastic" d'oxyde de béryllium. Ce tube était ouvert à une de ses extrémités où était accolé le disque de tungstène constituant la masse propulsive. Le tout était conditionné dans un emballage permettant sa manipulation automatique par un dispositif ressemblant à un gros distributeur de canettes de boisson. Le rôle du mastic dans la cavité réflectrice est de transformer le flash de rayons X en chaleur (ce que le tungstène ne fait pas aussi bien que le BeO) et en onde de choc transmise à la masse de tungstène. Accessoirement, cette disposition protège en partie le véhicule des rayonnements gamma et neutroniques émis par l'explosion.

Les performances dépendent de la vitesse des gaz éjectés, afin de maximiser la poussée exercée sur la fusée par une masse donnée. La vitesse du plasma résultant de l'explosion est proportionnelle à la racine carrée de la température (Tc) de la boule de feu atomique. Comme cette température atteint généralement au moins 10 millions de degrés en moins d'une milliseconde, elle engendre une très grande vitesse de plasma. Néanmoins, la conception pratique doit également limiter le rayon de la zone destructive de l'explosion, ce rayon étant proportionnel à la racine carrée de la puissance de la bombe.

Une explosion atomique de 10 kilotonnes engendrerait une vitesse de plasma d'environ 100 000 m/s et une zone destructive de seulement 100 m de diamètre. Une bombe d'une mégatonne produirait une vitesse de 10 000 000 m/s mais le diamètre de la boule de feu serait de 1 000 m.

Une microseconde après l'allumage de la bombe, le rayonnement, le plasma et les neutrons générés sont à peu près contenus par l'enveloppe réflectrice en uranium et chauffent le mastic. Au bout de 2 - 3 microsecondes, le mastic transmet l'onde de choc à la masse propulsive qui se vaporise et forme une vague de plasma allongée et dirigée vers la plaque de poussée.

Au bout de 300 microsecondes, le plasma s'est refroidi jusqu'à 14 000 °C en franchissant la distance qui le sépare de la plaque de poussée, puis se réchauffe jusqu'à 67 000 °C en se comprimant contre elle. Ce regain de température entraîne une forte émission d'ultraviolets qui n'est pas interceptée par le plasma environnant, ce qui permet de ne pas surchauffer la plaque. La forme de la vague en cigare et sa faible densité limitent le choc que la plaque subit.

Distribution

Le module de propulsion comprend un magasin distributeur de bombes qui sont insérées dans un canon pneumatique. Ce canon lance les unités à travers un trou de la plaque de poussée avec un intervalle de 0,8 à 1,5 secondes et à une vitesse d'environ 130 m/s. L'unité reste désarmée tant qu'elle n'a pas franchi la distance de sécurité avec le véhicule, puis une fois armée, l'explosion est commandée par un signal du véhicule quand toutes les conditions de synchronisation entre les éléments sont satisfaisantes.

Le magasin distributeur contient 900 bombes, ce qui est largement suffisant pour une manœuvre mais pas forcément pour l'ensemble de la mission. Il est donc prévu de pouvoir le recharger à partir de containers externes largables.

Plaque de poussée

L'épaisseur de la plaque varie d'un facteur de 6 entre son centre et sa périphérie afin que la vague de plasma, qui transfère plus de quantité de mouvement en son centre, imprime la même vélocité sur toutes les parties de la plaque.

L'exposition à des détonations nucléaires répétées menace la plaque de poussée d'ablation. Cependant, les calculs et les expérimentations montrent qu'une plaque d'acier sans protection s'éroderait de moins d'1 mm. Pelliculée d'huile graphitique, elle ne s'érode presque plus (cette découverte accidentelle a été faite avec une plaque testée sur laquelle il restait une empreinte digitale n'ayant pas souffert d'ablation). Le spectre d'absorption du carbone et de l'hydrogène minimise l'échauffement. Le système d'aspersion d'huile est intégré au tube central d'éjection des unités de propulsion.

L'onde de choc atteint la température de 67 000 °C, émettant alors des ultraviolets. La plupart des éléments sont opaques à ce rayonnement, d'autant plus à la pression de 340 MPa qui existe au niveau de la plaque. Cela lui évite de fondre ou de s'éroder.

Un problème qui resta irrésolu à la fin du projet était de déterminer si la turbulence créée par la combinaison du plasma propulsif et de l'ablation de la plaque pourrait gravement augmenter l'ablation ultérieure de la plaque. D'après Dyson dans les années 1960, il aurait fallu le tester avec de vraies explosions nucléaires pour le savoir ; avec les techniques modernes de simulation, cela pourrait être étudié plus finement et sans recourir à cette méthode empirique.

Un autre problème potentiel tient aux épaufrures — échardes métalliques arrachées aux bords de la plaque.

Amortisseurs

La première version de l'amortisseur était de simples ballons toroïdaux concentriques et étagés. Cependant, en cas d'échec d'une des explosions, les 1 000 t de la plaque les auraient déchirés après son rebond non limité par l'explosion ratée. C'est pourquoi il a été adopté un système à deux étages possédant des fréquences propres différentes afin d'éviter les phénomènes de résonance.

L'amortisseur primaire pneumatique devait avoir une fréquence propre égale à 4,5 fois celle des détonations. L'amortisseur secondaire mécanique, de grand débattement, devait osciller à une fréquence moitié de celle des explosions, cela permettait à la plaque de poussée d'être en position idéale à l'explosion suivante, même en cas de tir raté.

Les longues tiges des pistons amortisseurs secondaires s'avérèrent les plus difficiles à concevoir, bien que le problème n'ait pas été considéré insoluble.

Charge utile

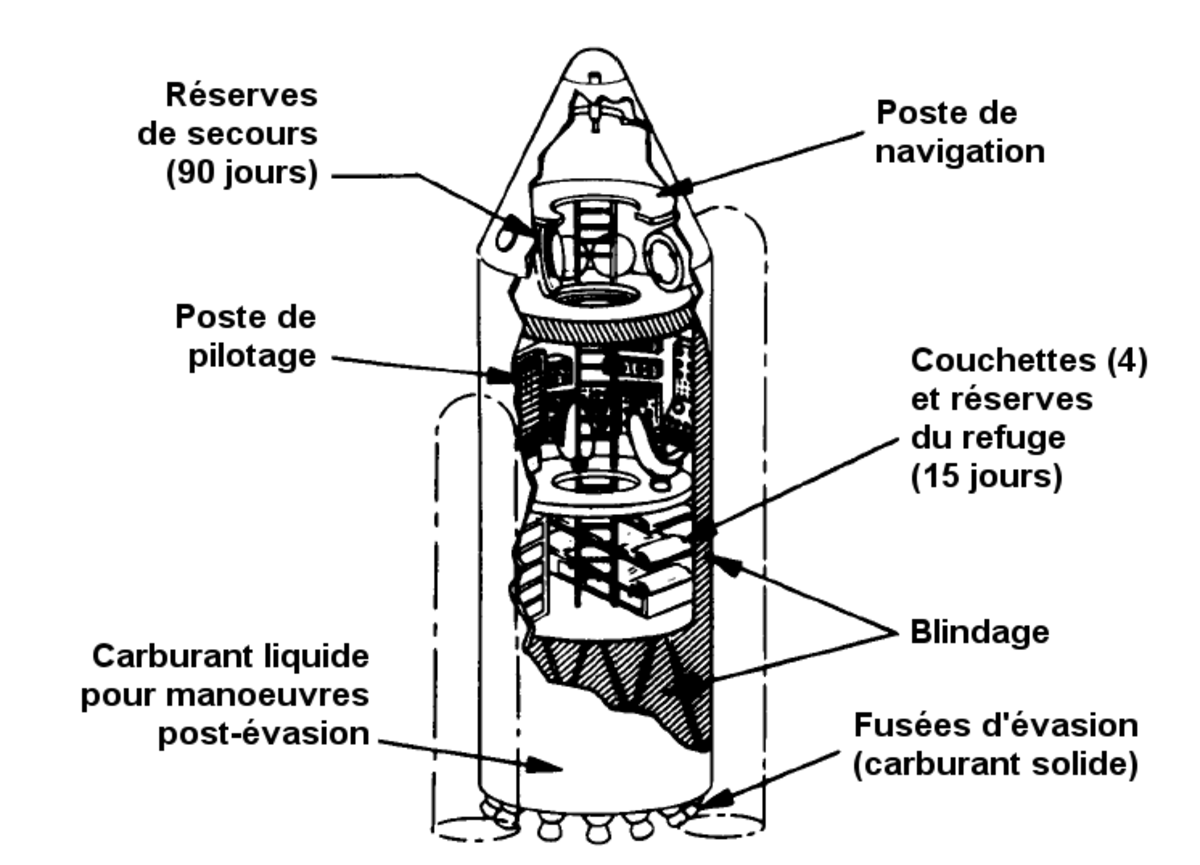

Dans le cas de missions pilotées, il est nécessaire de prévoir une zone de l'habitacle protégée des radiations du moteur en fonctionnement, comprenant donc le poste de pilotage. Ce refuge serait également utilisé en cas d'éruption solaire. Le reste de l'habitacle n'est protégé qu'envers le rayonnement ambiant du milieu interplanétaire. L'objectif est qu'au cours d'une mission, l'équipage ne subisse pas plus de 50 rem de la part du moteur et 50 rem du milieu spatial.

La stratégie adoptée consiste à situer ce poste de pilotage / refuge dans le véhicule de secours. Son blindage contre les radiations solaires serait uniforme tandis que le blindage supplémentaire vis-à-vis de la propulsion, placé uniquement sur le "bas" du refuge, serait en grande partie constitué par le carburant de secours. Le reste du véhicule de secours n'a pas besoin de protection importante, cela concerne le poste de navigation et les réserves logistiques (seulement 15 jours de réserves sont nécessaires au sein du refuge).

Cette conception impose que les passages entre le poste de commande et le reste du vaisseau se fasse par les côtés du véhicule. Les autres modules sont consacrés au déroulement normal de la mission (laboratoires, véhicules d'exploration, gymnase, mess, atelier, magasins de pièces de rechange, ...).