Racine carrée - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La racine carrée d’un nombre réel positif x est le nombre positif dont le carré vaut x. On le note

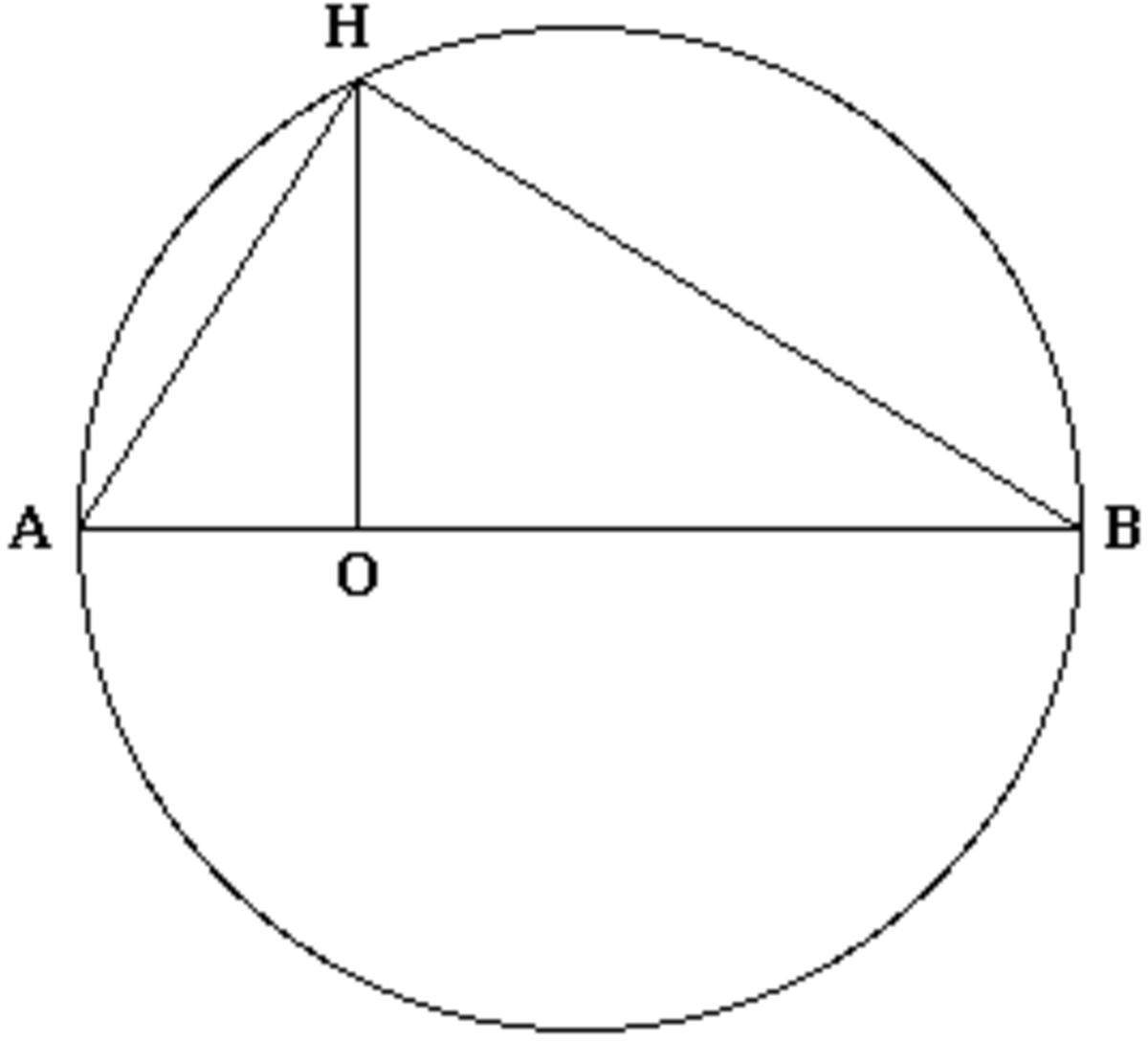

Une tablette d'argile datée du XVIIIe siècle av. J.-C. montre que les Babyloniens connaissaient la racine carrée de deux et un algorithme de calcul.

Tout nombre réel x positif possède une racine carrée qui est elle-même un nombre réel. La racine carrée d'un nombre entier n est soit un entier, soit un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'elle ne peut être exprimée par une fraction. La racine carrée est à l'origine de la découverte de l'irrationnalité, mais contrairement à une idée répandue, rien n'assure que celle de 2 fut le premier nombre irrationnel connu. L'exemple de démonstrations par l'absurde choisi par Aristote, l'un des fondateurs de la logique est fondé sur l'irrationnalité de 2 : « Ils prouvent que le diamètre du carré est incommensurable au côté en montrant que, si l'on admet qu'il lui est commensurable, un nombre impair serait égal à un pair. »

À la Renaissance, des mathématiciens ont été amenés à définir la racine carrée d'un nombre négatif, ce qui a conduit à l'avènement des nombres complexes. L'extraction d'une racine carrée était la cinquième « opération classique », elle est aussi perçue comme une fonction.

Histoire

La plus ancienne racine carrée connue apparaît vers 1 700 av. J.-C. sur la tablette YBC 7289. Il s'agit de la représentation d'un carré avec, sur un côté, le nombre 30 et, le long de la diagonale, un valeur approchée de √2.

Fonction réelle

L’application

Analyse

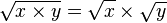

La fonction racine carrée vérifie les propriétés élémentaires suivantes valables pour tous nombres réels positifs x et y :

-

-

-

-

La fonction racine est continue en tout réel positif x (pour y proche de x,

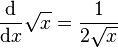

La fonction dérivée de

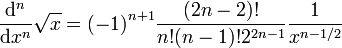

La fonction racine est en réalité de classe

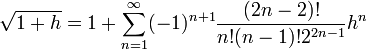

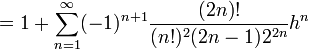

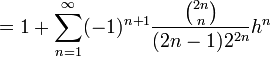

Mieux encore, la fonction racine est développable en séries entières. Le développement en série de Taylor de la fonction racine carrée au point 1 s’obtient immédiatement à partir de la formule du binôme généralisée :

pour tout réel |h| < 1.

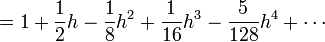

Construction géométrique de la racine carrée

La construction géométrique suivante se réalise à la règle et au compas et permet, étant donné un segment OB de longueur a, de construire un segment de longueur

- Construire le segment AB de longueur 1+a et contenant le point O avec AO = 1

- Construire le cercle C de diamètre AB.

- Construire la droite D perpendiculaire à (OB) et passant par O.

- Nommer H le point d’intersection du cercle C et de la droite D.

Le segment OH est de longueur

La preuve consiste à appliquer le théorème de Pythagore :

- Au triangle rectangle HOB : OH2 + a2 = HB2

- Au triangle rectangle ABH : HB2 = (a+1)2 - AH2

- Au triangle rectangle AOH : AH2 = 12 + OH2

D’où OH2 + a2 = (a+1)2 - (12 + OH2), soit, après simplification OH2 = a, et donc

Cette construction a son importance dans l’étude des nombres constructibles.