Spirale d'Ekman - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

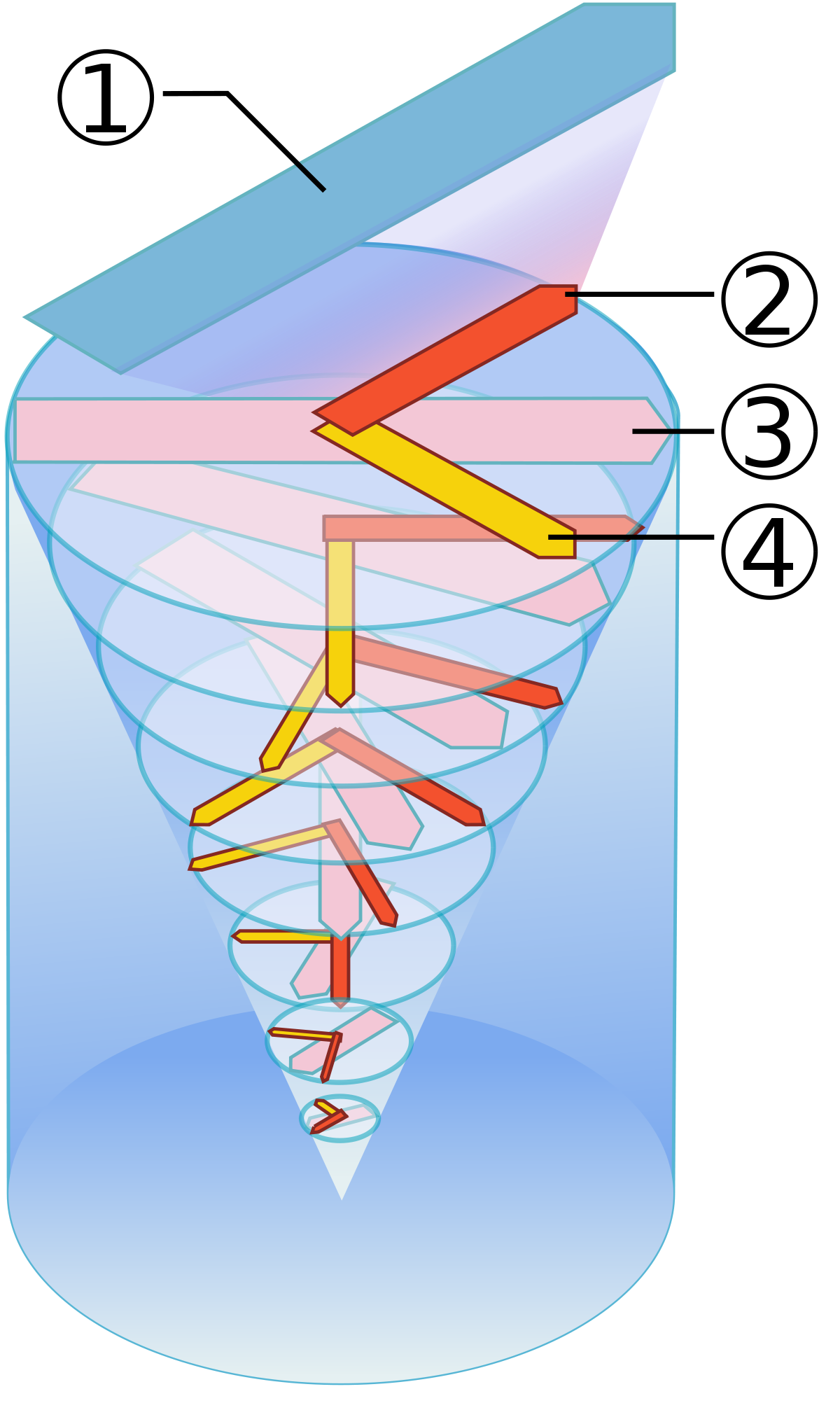

Surface air-eau

La figure de droite montre la structure en hélice spiralée du courant de dérive selon l'immersion, dont la projection dans le plan horizontal donne la spirale d'Ekman. On a un vent (bleu) qui met en mouvement la surface de l'eau par friction (rouge). La force de Coriolis (jaune) fait dévier vers la droite le courant ainsi induit et donne un transport de l'eau selon la flèche rose. Cette couche de surface fait bouger la couche sous-jacente mais à une vitesse inférieure à cause de la dissipation par viscosité. Ce nouveau déplacement est lui aussi dévié vers la droite par la force de Coriolis. L'épaisseur de la couche affectée par la spirale dépend de la viscosité de la mer et s'appelle la couche d'Ekman.

Cette spirale théorique n'est jamais observée dans la nature. Cependant en mer, une structure spiralée du courant de dérive ou courant d'Ekman a été observée par plusieurs auteurs surtout dans les eaux stratifiées en densité où la thermocline joue un rôle d'écran au transfert de la quantité de mouvement. En d'autres termes, la viscosité est réduite par ce fort gradient vertical de température. Dans ces conditions de stratification, il a été mis en évidence une cohérence très significative, notamment en régime transitoire (coup de vent), entre le vent et le courant dans la couche de mélange avec génération simultanée d'une oscillation d'inertie.

Par contre, dans les zones peu stratifiées, notamment en hiver au moment de la formation en surface des eaux de fond par refroidissement, la turbulence engendrée ne permet pas de constater de relation nette entre vent et courant.

Bibliographie

- (nb) V. W. Ekman, « On jordrotationens inverkan pa vindströmmar i hafvet », dans Nyt Magazin f. Naturvidenskab, vol. 40 « Doktorsdisputation i Uppasla », no 1, 26 avril 1902.

- (en) V. W. Ekman, « On the influence of the earth’s rotation on ocean currents », dans Ark. Mat. Astr. Fys., vol. 11, no 2, 1905.

- (en) A. Gnanadesikan et R.A. Weller, « Structure and instability of the Ekman spiral in the presence of surface gravity waves », dans Journal of Physical Oceanography, vol. 25, no 12, 1995, p. 3148-3171.

- J. Gonella, « Observation de la Spirale d'Ekman en Méditerranée », dans C.R. Acad. Sc. Paris, vol. 266, 1968, p. 205-208.

- (en) J.F. Price, R.A. Weller et R. Pinkel, « Diurnal cycling: Observations and models of the upper ocean response to diurnal heating, cooling and wind mixing », dans Journal of Geophysical Research, vol. 91, 1986, p. 8411-8427.

- J.G. Richman, R. deSzoeke et R.E. Davis, « Measurements of near-surface shear in the ocean », dans Journal of Geophysical Research, vol. 92, 1987, p. 2851-2858.

Conséquences et phénomènes connexes

Le norvégien Harald Ulrik Sverdrup a tenté d'appliquer cette théorie à un bassin océanique, au sein d'une circulation anticyclonique subtropicale. Il a ainsi montré que l'eau s'emplit au centre de ce grand circuit subtropical et que cela provoque la naissance d'une convergence au centre du bassin. Cette convergence forme un dôme en surface qui peut s'élever d'un mètre au-dessus du niveau moyen de l'océan. Dans le cas d'une circulation cyclonique, le phénomène inverse s'effectue, créant une zone de divergence au centre de cette circulation, associée à une remontée d'eau profonde pour compenser la masse d'eau de surface chassée sur les bords de cette circulation.