Tortue imbriquée - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Classification et dénomination

Histoire évolutive de l'espèce

En raison de son régime alimentaire unique, sa position dans l'arbre phylogénétique a été très discutée. Les analyses moléculaires tendent à prouver que les Eretmochelydae descendent d'ancêtres carnivores plutôt qu'herbivores. On pense qu'elle est plus proche de la tribu des Chelonini, qui inclut la tortue verte, que de celle des Carettini, représentée par la Caouanne.

Les principaux groupes évolutifs relatifs sont décrits ci-dessous par phylogénie selon Hirayama, 1997, 1998, Lapparent de Broin, 2000, et Parham, 2005 :

--o Chelonioidea Bauer, 1893 |--o | |--o †Toxochelyidae | `--o Cheloniidae | |--o Carettini | | `-- Caretta L., 1758 | |--o ... Natator Garman, 1880 | `--o Chelonini | |--o Eretmochelys (L., 1758) | `--o | |--o Lepidochelys Girard, 1858 | `--o | `--o Chelonia L., 1758 `--o Dermochelyoidea

Dénomination

On l'appelle en Guadeloupe la karet. L'origine du mot "Caret" est mal connue, mais il date du XVIe siècle et pourrait être un emprunt aux langues caraïbes via l'espagnol. On la surnomme aussi « tortue à bec de faucon » (comme en anglais Hawksbill turtle) à cause de son bec crochu. Mais en français, elle est dite « imbriquée » et en latin « imbricata » parce que les plaques arrières de sa dossière se chevauchent.

La tortue imbriquée a été décrite à l'origine par Carl von Linné comme Testudo imbricata, en 1766. Au début du XIXe siècle, la systématique s'affine, on reconnaît aux tortues marines des caractéristiques communes et on les regroupe au sein de taxons communs. Un nouveau genre Eretmochelys (du grec: eretmo, rame et chelys, tortue) est proposé par le zoologiste autrichien Leopold Fitzinger en 1843 suite à la nouvelle description plus précise de l'espèce. Deux sous-espèces ont été ensuite décrites, une vivant dans l'océan Atlantique et l'autre dans les océans Pacifique et Indien. Comme la première sous-espèce décrite par Linné était originaire de l'Atlantique, elle prit pour nom, selon les règles usuelles de nomenclature, Eretmochelys imbricata imbricata. C'est la description de Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell de 1835 qui est retenue pour la tortue imbriquée du Pacifique. Elle est appelée Eretmochelys imbricata bissa, bissa signifiant double en latin. Ce nom lui a été attribué suite à une précédente mauvaise classification dans les Carettini qui l'avait fait nommer Caretta bissa. En 1857, la création d'une nouvelle sous-espèce Eretmochelys imbricata squamata est proposée mais est jugée ensuite invalide.

Chorologie

Écologie

En s'alimentant d'éponges, la tortue imbriquée libère des surfaces de corail, ce qui permet à certains poissons opportunistes d'accéder au récif pour se nourrir. Elles participent indirectement à l'écosystème de la barrière de corail. Elles sont également une proie particulièrement vulnérable, sous forme d'œufs puis juste après l'éclosion avant qu'elles n'atteignent les zones sécurisées en mer, comme les autres tortues marines. D'après les estimations, près de 30% des juvéniles imbriqués lâchés à la sortie d'une écloserie à Sabah en Malaisie sont dévorés à moins de dix mètres en mer par les poissons osseux et les requins. Selon une étude, moins d'un œuf sur mille donnerait naissance à un adulte. Une fois adulte, ses seuls prédateurs sont le requin et surtout l'homme, mais son taux de survie est tout de même très élevé (95% pour une femelle adulte).

Les tortues sont souvent observées accompagnées de rémoras rayés. Cette particularité est utilisée par certains chasseurs de tortues de l'océan Indien. Le rémora, préalablement pêché, est attaché à une corde puis relâché à l'eau vivant. Il s'agrippe alors à une tortue qui peut donc ensuite être remontée en surface. Comme pour d'autres tortues, on peut également observer des balanes et des algues filamenteuses sur leur carapace.

Voir aussi, Tortue marine: Prédateurs

Habitat

Les tortues imbriquées adultes vivent principalement en zone tropicale. C'est d'ailleurs l'une des espèces de tortues marines qui reste la plus confinée dans cette zone. Les tortues occupent différents habitats selon les étapes de leur cycle biologique. Elles se reposent fréquemment autour des récifs de corail ou dans des grottes sous-marines dès qu'elles mesurent plus de vingt centimètres, ce qui a été effectivement montré pour Eretmochelys imbricata imbricata. Cependant, comme elles migrent, elles peuvent aussi être aperçues dans les lagunes, les mangroves ou les estuaires. On ne sait pratiquement rien sur les juvéniles, qui gagnent immédiatement les zones pélagiques après l'éclosion. Incapables de plonger en eau profonde, ils vivent parmi les algues flottantes (Sargassum sp.). Les tortues regagnent toujours leurs habitats habituels entre les périodes de migration. Ainsi, lorsque les tortues imbriquées disparaissent d'une zone, il n'y a pas de repeuplement par d'autres individus et la disparition est définitive.

Migration

On pensait à tort, jusqu'à récemment, que la tortue imbriquée était moins migratrice que les autres espèces de tortues marines. Des études utilisant la télémétrie satellite ont montré que cette espèce voyage sur des milliers de kilomètres. Il est probable que les tortues imbriquées s'alimentent et se multiplient dans des zones complètement différentes.

Répartition

Atlantique

On estime qu'au maximum 5 000 tortues imbriquées pondent annuellement dans les Caraïbes et 600 au Brésil, au Surinam et en Guyane française; la plus grande population restante niche au Mexique. On ne dispose pas de données sur tous les pays comme par exemple la Guyane, Cuba, la Floride, Grenade, le Guatemala, Montserrat, Trinité-et-Tobago, le Venezuela et les îles Caïmans. Cependant, d'une façon générale, beaucoup d'études sur ces tortues sont menées dans la région. On considère que les populations y sont épuisées ou pratiquement épuisées même si leur nombre dans la péninsule du Yucatan au Mexique et à Isla Mona est en augmentation. La population de Antigua (Jumby Bay) et dans les îles San Juan (Buck Island) est considérée comme stationnaire. Cette espèce est rencontrée dans cette région, du nord des États-Unis c'est-à-dire jusqu'à Long Island Sound et Massachusetts jusqu'en Argentine. À l'ouest, elle s'observe de la Manche au cap de Bonne-Espérance. Aucune observation de pontes de tortues imbriquées n'a eu lieu en Méditerranée et les rapports documentés sur des observations en mer sont presque inexistants.

La répartition sur la côte ouest-africaine est moins connue que dans les Caraïbes. On sait que dans les années 1800, le golfe de Guinée et les îles de Sao Tomé-et-Principe étaient des sites importants de ponte et de transformation des écailles. Nous ne disposons pas de données chiffrées précises, mais il resterait quelques centaines de pontes par an. En 1996, des écailles étaient toujours en vente aux touristes dans cette région.

Océan Indien

Grâce à la forme des écailles, six classes de tortues imbriquées sont identifiables dans cette région. Ainsi, les populations de tortues imbriquées pondant en Afrique de l'Est, en Asie et sur la plupart des îles ont connu un déclin considérable depuis cent ans. Certaines régions n'ont plus du tout de pondeuses. Alors qu'elles avaient été décrites comme extrêmement nombreuses autrefois, il n'existe plus que 6 000 à 7 000 pondeuses par an en ne comptant pas l'Indonésie et l'Australie en 1999. Seules les populations des Seychelles sont en augmentation.

La datation et l'analyse des écailles permettent de connaître à la fois les lieux d'origine des lignées de tortues et leur âge. Aussi l'évolution des effectifs des populations de l'océan Indien peut être estimée à partir du volume d'écailles qui, depuis le XIXe siècle principalement, a été exporté vers l'Europe.

Les rassemblements de tortues imbriquées qui pondent dans la zone de la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie sont en déclin très rapide. Seules les populations d'Australie stagnent. La situation des populations de la région est en fait très mal connue du fait que les entités géopolitiques de cette zone ne mettent pas en place des systèmes de surveillance comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie et au Vanuatu, difficile, il est vrai, tant le nombre d'îles est grand.

Les tortues imbriquées sont donc présentes sur une grande partie de l'océan Indien allant du Mozambique à la mer Rouge à l'ouest et de la Corée au Japon au nord-est et toute la Nouvelle-Zélande au sud-est.

Lieux de ponte importants

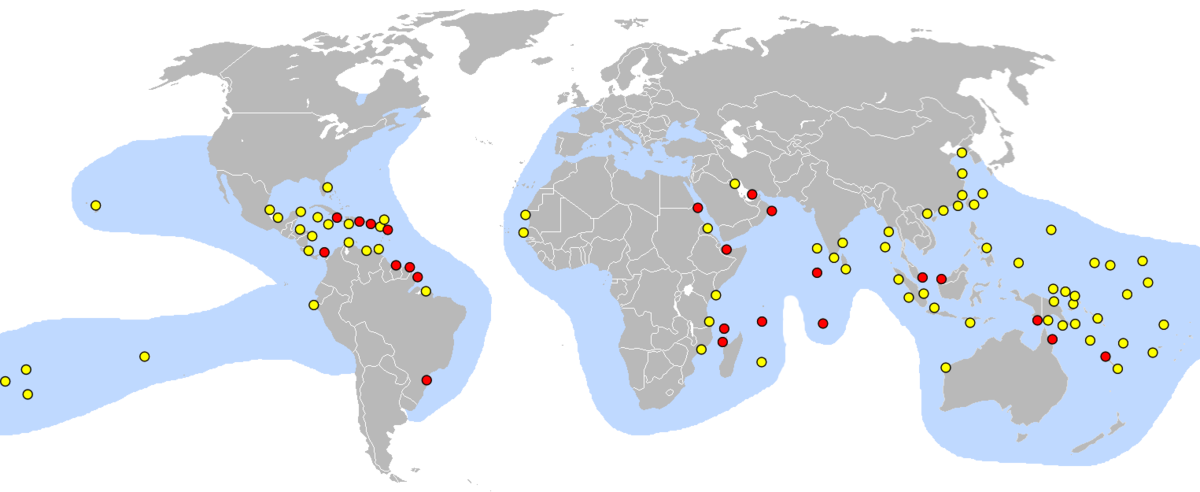

Plus de soixante lieux de ponte habituels sont connus, principalement dans les régions tropicales des océans Pacifique et Atlantique. On en trouve également dans l'océan Indien.

Les sites de plus de 1 000 nids sont :

- L'île Cousin, dans l'océan Indien est un des rares lieux de ponte où les effectifs augmentent ;

- Les îles Daymaniyat à Oman ;

- Shitvar en Iran, mais les données sur ce site sont actuellement parcellaires ou inexistantes ;

- Guyane française ;

- Détroit de Torres et Terre d'Arnhem en Australie ;

- Péninsule du Yucatán, Mexique.

État de la population

En 2007, il n'existe plus au monde que cinq grands sites de rassemblement annuel de plus de mille tortues qui se situent aux Seychelles, au Mexique et deux au nord de l'Australie.

Depuis les années 1990, les prélèvements intensifs d'œufs en Indonésie ont fait fondre de 90% les effectifs.

Les sites de rassemblement d'Indonésie, des Seychelles et un des deux d'Australie sont d'ailleurs en relatif déclin. Partout, la population de tortues imbriquées a diminué de plus de 80% au cours des cent dernières années et quelquefois en moins de cinquante ans (Nicaragua, Panama, Cuba, Madagascar, Sri Lanka, Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Philippines). L'espèce a complètement disparu de nombreux endroits, ou presque comme dans l'Atlantique Est. À ce titre, elle est inscrite sur la Liste rouge de l'UICN de l'UICN depuis 1968 et comme étant en danger critique d'extinction depuis 1996.

Les efforts de protection des années 1980 n'ont porté leurs fruits que dans de rares endroits où l'on constate une stagnation. Cependant, point positif, une légère augmentation des effectifs a été observée au Yucatán, à Isla Mona et sur l'île Cousin.

Il est très difficile de connaître très précisément les stocks en raison de deux comportements. D'une part le comportement migrateur des tortues ne nous permet pas de déduire leur nombre des observations localisées, leur densité, pouvant varier en fonction des lieux, des périodes, etc. D'autre part, on ne peut déduire le nombre de femelles en surveillant les pontes, car leur fréquence de ponte varie fortement en fonction des lieux et de l'âge des tortues. Le grand nombre de plages où elles vont pondre, leur grande longévité, ainsi que le temps important avant d'atteindre la maturité sexuelle, ont permis à l'espèce de résister aux prélèvements massifs opérés par les humains. Cependant, lorsque ces prélèvements atteignent une taille critique, la population de tortues chute et peut mettre plusieurs dizaines d'années avant de croître à nouveau.