Anna Maria Sibylla Merian - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

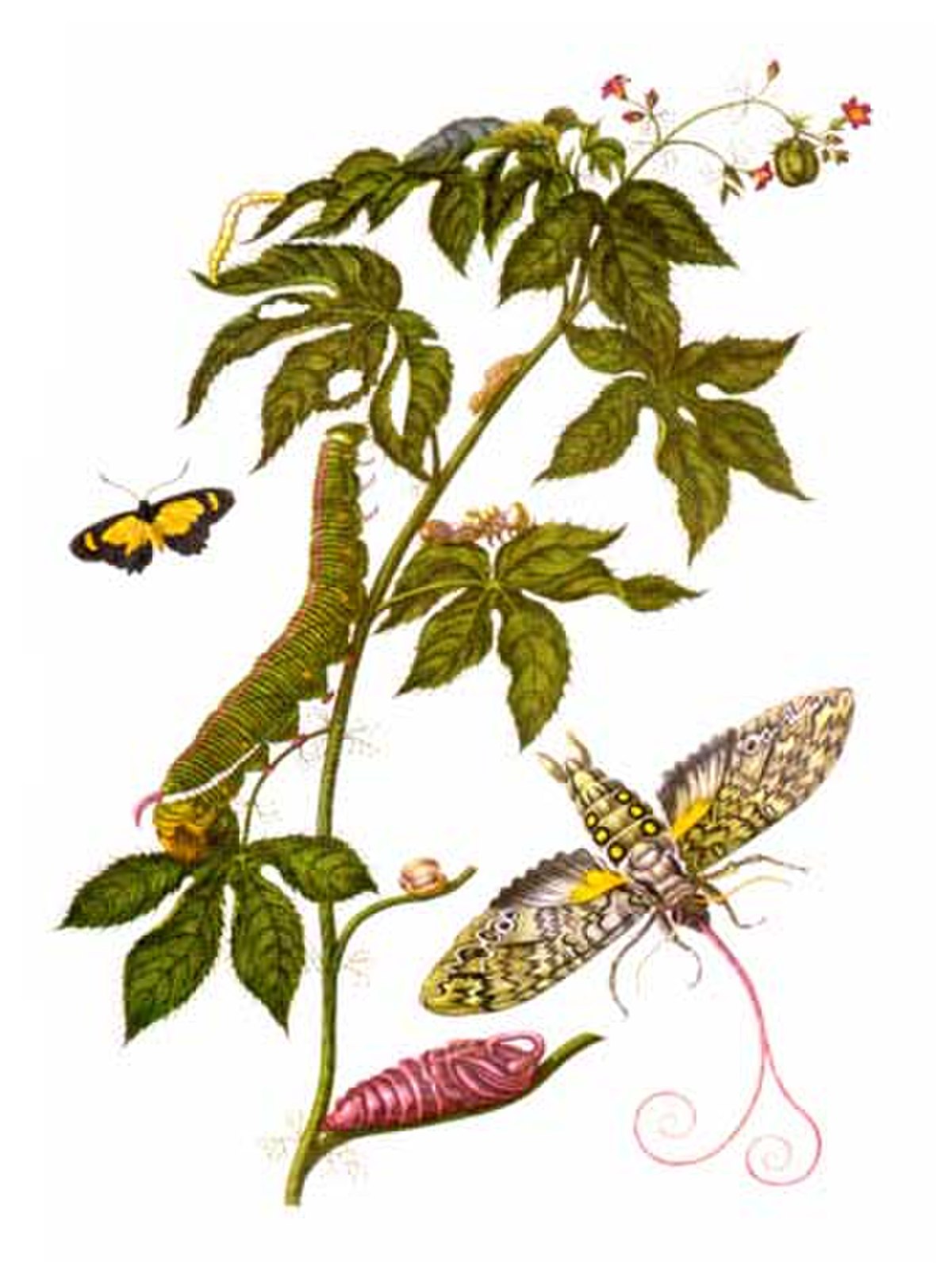

Maria Sibylla Merian (née le 2 avril 1647 à Francfort-sur-le-Main, décédée le 13 janvier 1717 à Amsterdam) était une naturaliste et une artiste-peintre. Elle mit son talent de dessinatrice, acquis au sein d'une famille d'éditeurs et d'illustrateurs célèbres, au service des observations naturalistes très détaillées qu'elle conduisit notamment sur la métamorphose des papillons.

Elle vécut entre l'Allemagne et les Pays-Bas et fit un grand voyage exploratoire au Suriname qui lui procura la matière de son ouvrage le plus important et le plus célèbre sur les métamorphoses des insectes.

Longtemps méconnue, elle est aujourd'hui considérée, en raison de la qualité de son œuvre artistique et scientifique, comme une importante figure de l'histoire naturelle de son époque. L'Allemagne redécouvrit son travail et lui rendit hommage au XXe siècle, en particulier en apposant son portrait sur les derniers billets en Deutsche Mark.

Biographie

Jeunesse et premiers ouvrages

Anna Maria Sibylla Merian nait le 2 avril 1647 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Elle est la fille de Matthäus Merian l'Ancien, graveur en taille-douce et éditeur de métier. Celui-ci devient relativement célèbre par la publication de Theatrum Europaeum — Théâtre européen— et de Topographien —Topographies. Il meurt alors que Maria Sibylla n'a que trois ans. Sa mère, Johanna Sybilla Heim, d'origine wallonne, est la deuxième femme de Matthäus Merian. Plus tard, son beau-père Jakob Marell, renommé pour ses peintures de fleurs, prend Anna Maria, en apprentissage (à treize ans) et l'initie à la peinture, le dessin et la gravure en taille-douce. Son compagnon d'étude est le peintre, spécialiste de nature morte, Abraham Mignon (1640-1679). À treize ans, elle peint déjà ses premières images d'insectes et de plantes d'après des modèles qu'elle capture dans la nature.

« Je me suis dans ma jeunesse employée à la recherche des insectes. J'ai d'abord commencé avec les vers à soie dans ma ville natale de Francfort-sur-le-Main. J'ai ensuite établi que, à partir des autres chenilles, se développaient beaucoup de beaux papillons de nuit ou papillons de jour, comme à partir des vers à soie. Cela m'entraîna à recueillir toutes les chenilles que je pouvais trouver pour observer leur transformation. »

— (Metamorphosis insectorum Surinamensium — Métamorphose des insectes du Suriname —, Avant-propos)

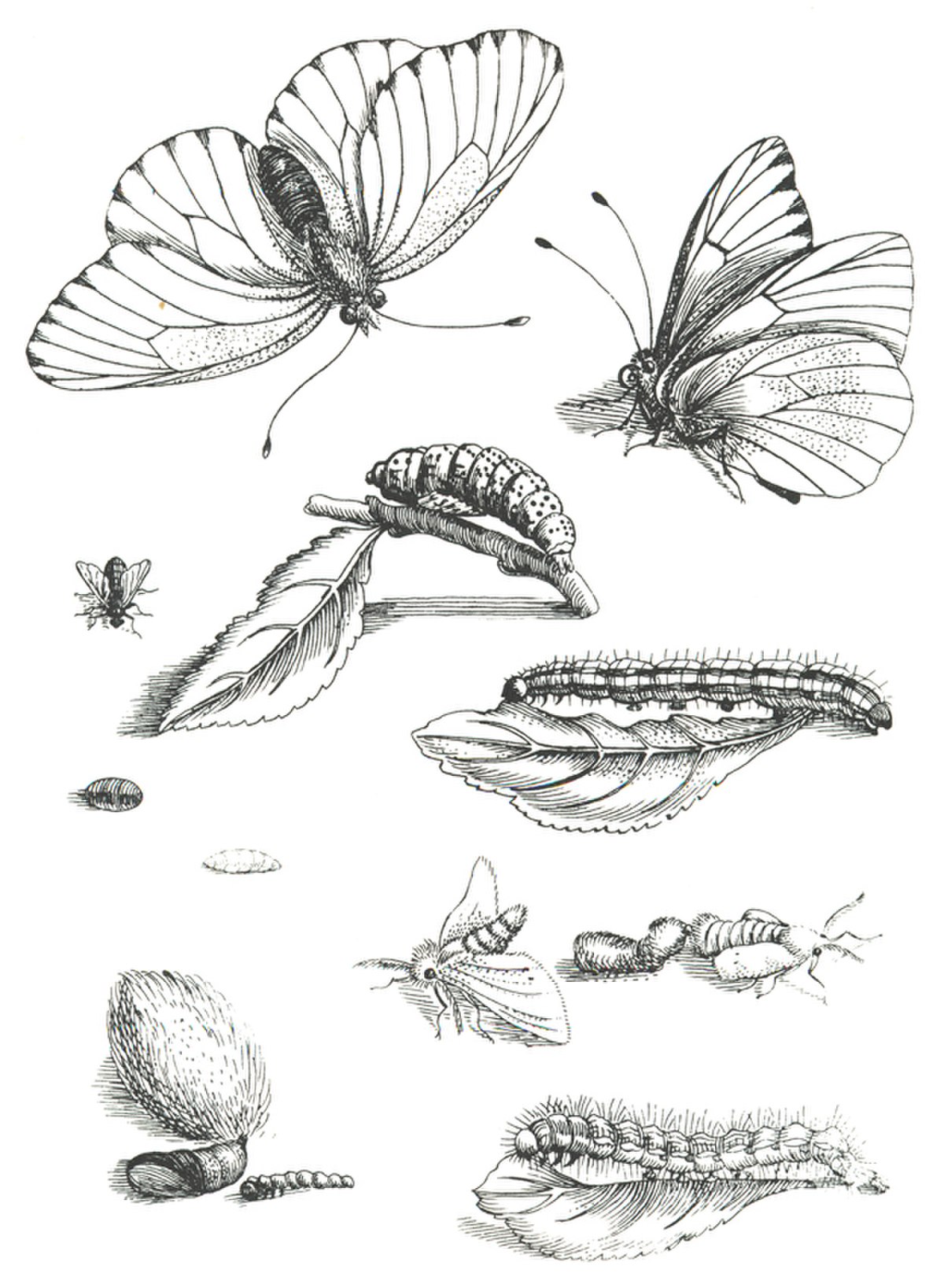

En 1665, âgée de 18 ans, Anna Maria épouse le peintre spécialisé en architecture Johann Andreas Graff, un des étudiants de son beau-père. Deux ans plus tard, elle a sa première fille, Johanna Helena, et la famille déménage à Nuremberg, ville natale de son époux. Elle commence alors à étudier plus systématiquement les papillons et notamment leur cycle de vie, elle s'attache à décrire les chenilles comme les chrysalides et les adultes. La croyance populaire attribuait l'origine des insectes à un phénomène de « génération spontanée » (les insectes prenaient naissance, par exemple, de la boue en putréfaction ou des excréments), une opinion qui remontait au moins à Aristote. À cause de cette origine, les insectes étaient parfois désignés comme des « bêtes du diable » par l'Église chrétienne, elle se demande comment des chenilles peuvent naître les papillons. Les premiers travaux modernes sur la génération spontanée dataient seulement d'une trentaine d'années, comme ceux Francesco Redi (1626-1697). Ces observations avaient suscité dans l'Europe savante un immense intérêt et étaient connues par Merian, elle avait aussi lu les ouvrages de Thomas Moufet (1553-1604), de Jan Goedart (1620-1668), de Jan Swammerdam (1637-1680)... Merian observe le phénomène de métamorphose, illustre la chrysalide et s'intéresse aux plantes dont les chenilles se nourrissent. Elle illustre tous les stades de leur développement dans son livre de croquis. Elle s'intéresse aussi aux parasites qu'elles trouvent dans les cocons et les fait figurer aussi dans ses illustrations, soit près d'une décade avant les travaux de Marcello Malpighi (1628-1694) et de Francesco Redi (1626-1697).

Ce livre d'esquisses sera la trame de son premier livre qui parait dans le commerce en 1675 sous le titre Neues Blumenbuch — Nouveau livre de fleurs alors qu'elle a 28 ans. Elle ne travaille pas dans la boutique de son mari mais commercialise cet ouvrage pour son propre compte. Dans cet ouvrage, seules les fleurs et apparentées sont reproduites par ses soins de façon extrêmement ingénieuse et détaillée. Les deux plus grandes parties de ce livre paraissent en 1677. En 1678, elle met au monde sa deuxième fille, Dorotha Maria, et un an plus tard, elle poursuivit ses publications avec le livre Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung — La chenille, merveilleuse transformation et étrange nourriture florale —, qui est la deuxième grande œuvre d'Anna Maria. Dans ce livre, elle présente les stades de développement des différentes espèces de papillons avec les plantes dont elles se nourrissent. Son intérêt n'est pas détaché de préoccupations matérielles. En effet, l'Académie des sciences de Berlin tente, sans grand succès d'acclimater des mûriers de Chine afin de développer la sériciculture, mais sans grand succès. De nombreux naturalistes, comme Merian, étudient les papillons (notamment leur chenille et leur alimentation), dans l'espoir de trouver une espèce pouvant remplacer le ver à soie.

En 1685, sans que l'on sache précisément ses raisons, Anna Maria se sépare de son mari, part avec ses deux filles chez son beau-frère dans le château de Waltha dans la Frise occidentale, où vit une commune piétiste, communauté religieuse créée par Jean Le Labadie. Les labadistes ne reconnaissent les mariages qu'à condition qu'ils unissent deux membres de leur communauté, peut-être fut-ce une raison supplémentaire qui incita Merian à venir s'y installer.

Ce château appartient à Cornelis van Sommelsdijk, le gouverneur du Suriname. Les sœurs du duc ont quitté les Pays-Bas pour s'installer au Suriname. Un an plus tard, après la mort de son beau-frère, elle repart à Amsterdam avant tout pour prendre rapidement contact avec des naturalistes au sujet de son livre sur les chenilles et pour rendre visite à plusieurs propriétaires d'orangeries et de volières privées.

En 1690, elle demande son divorce auprès des autorités de Francfort, elle se déclare, en 1691, veuve, bien que son mari soit alors en parfaite santé. À cette époque et en Allemagne, de nombreux mariages se terminent par un divorce. En 1692, la communauté labadiste de Waltha est dissoute et Merian repart à Amsterdam où elle reçoit le soutien de labadistes, dont Frederik Ruysch (1638-1731). Elle devient le professeur de sa fille, Rachel Ruysch (1664-1750), qui deviendra un peintre de fleurs renommée. Elle entreprend une collection d'histoire naturelle (dont des insectes, des coquillages et des coraux) et fréquente d'autres collectionneurs comme Agneta Block (1629-1704), le maire d'Amsterdam, Nicolaes Witsen et Caspar Commelin (1667/8-1731), directeur d'un jardin botanique. Les Pays-Bas compte alors de nombreux collectionneurs d'objets d'histoire naturelle, à la fois parce que cela correspond à une véritable mode, mais aussi grâce à la position privilégiée des Pays-Bas, plaque tournante du commerce avec les nouvelles colonies tropicales. Elle gagne sa vie en réalisant des illustrations : elle prépare ainsi 127 illustrations pour une traduction en français de Metamorphosis et historia naturalis insectorum de Jan Goedart (1620-1668).

Voyage au Suriname

C'est durant son séjour au château Waltha et grâce aux collections de ses amis que Merian découvre les papillons du Suriname. En juillet 1699, à 52 ans, elle décide de partir avec sa plus jeune fille, Dorothea Graff, dans ce pays pour y étudier la faune et la flore tropicale sud-américaine. L'une des raisons de son départ est son besoin d'observer les papillons vivants car, bien sûr, les animaux qu'elles observent dans les collections sont naturalisés. À propos de ce départ, elle écrit :

« En Hollande, je constatais pourtant avec beaucoup d'étonnement qu'on laissait venir de beaux animaux des Indes orientales et occidentales, l'honneur m'étant fait de consulter particulièrement la coûteuse collection du bien né Docteur Nicolaas Witsen, maire de la ville d'Amsterdam et directeur de la société des Indes orientales, ainsi que celle du noble M. Jonas Witsen, secrétaire de cette même ville. De plus, je voyais aussi la collection de M. Fredericus Ruysch, docteur en médecine et professeur en anatomie et en botanique, celle de M. Livinus Vincent et de plusieurs autres personnes. Dans ces collections-là, j'avais trouvé celui-ci ainsi que d'innombrables autres insectes, mais enfin si là-bas leur origine et leur reproduction sont inconnues, cela amène à se demander comment elles vont se transformer à partir des chenilles en chrysalide et ainsi de suite. Tout cela m'a en même temps amené à entreprendre un grand voyage longtemps rêvé et à partir au Suriname. »

— (Metamorphosis insectorum Surinamensium, Avant-propos)

Bien que ses amis et relations lui déconseillent ce voyage au Suriname, Anna Maria ne se laisse pas distraire de son projet. Pour son voyage, elle reçoit une bourse d'étude de la ville d'Amsterdam. Elle vend aussi ses collections d'insectes et ses peintures, elle lance aussi une souscription dans l'ouvrage qu'elle souhaite réaliser à l'issue de son voyage. Elles arrivent à Paramaribo, la capitale du pays, au terme d'un voyage de deux mois. les deux femmes entreprennent plusieurs excursions jusque dans l'intérieur du Suriname. Anna Maria décrit tout ce qu'elle découvre sur la métamorphose des insectes tropicaux et réalise un grand nombre de dessins et d'aquarelles. Elle travaille principalement dans le jardin de sa résidence et emploie des esclaves d'origine amérindienne, esclaves qu'elle ne mentionne jamais par leur nom. Pourtant, ils jouent un grand rôle dans ses excursions et l'aident dans son travail.

Ses journaux témoignent de ses difficiles relations avec les planteurs néerlandais. Elle écrit qu'ils se moquent d'elle « parce que je m'intéresse à autre chose qu'au sucre ». Merian critique les planteurs, incapables de s'intéresser à la flore du pays, qu'ils pourraient pourtant cultiver de façon profitable. Ce constat est corroboré par plusieurs études récentes.

Retour en Hollande

Ayant contracté le paludisme – « J'ai presque payé [ces insectes] de ma vie » –, Anna Maria est contrainte d'interrompre son voyage et de rentrer aux Pays-Bas en 1701. Elle rentre avec une riche collection d'insectes et emmène, avec elle, une jeune femme d'origine amérindienne, Indianin.

Ses dessins et croquis servent alors de base à un travail de grande ampleur sur la faune et la flore du Suriname. Avec l'aide de différents Amstellodamiens, l'éditeur peut publier après trois ans de travail intensif le plus important ouvrage d'Anna Maria : Metamorphosis insectorum Surinamensium qui sort à Amsterdam en 1705. Elle écrit à ce propos :

« Pour la réalisation de ce travail je ne fus pas cupide, mais quand je récupérais mes frais, je m'en contentais. Je n'ai pas regardé à la dépense pour l'exécution de cette œuvre. J'ai fait graver les plaques par un célèbre maître, et en même temps j'apportais le meilleur papier, pour apporter de la joie et du plaisir non seulement aux amateurs d'art mais aussi aux amateurs d'insectes, et ça m'apporte aussi beaucoup de joie quand j'entends que j'ai atteint mon but et que j'apporte en même temps de la joie. »

— (Metamorphosis insectorum Surinamensium, Avant-propos)

Son livre ne lui rapporte par d'argent malgré son prix très élevé – chaque exemplaire coûte 55 florins – et elle se satisfait de voir tous ses frais payés par les souscriptions et les ventes. Dans sa correspondance, récemment découverte, avec le médecin et naturaliste anglais James Petiver (v. 1663-1718), il semble que la première édition de son travail ne se soit pas bien vendue. De plus, elle n'a probablement jamais touché d'argent pour les planches du deuxième volume. Pour vivre, Anna Maria, elle vend ses peintures et donne aussi des cours de peinture, vends des ustensiles de peinture ainsi que des préparations à base de plantes et d'animaux de toutes espèces. Elle nomme les plantes du Surinam d'après leur nom amérindien, Caspar Commelin (1667/8-1731) se chargeant d'ajouter leur nom en latin. Comme il est d'usage dans les ouvrages d'histoire naturelle, Merian ajoute des indications sur les usages pratiques des fruits représentées dans son livre, elle donne des recettes pour les accommoder. Elle ne figure pas que des fleurs et des insectes : elle représente d'autres animaux (reptiles, araignées, amphibiens, divers insectes...).

Pierre le Grand (1672-1725), qui admirait l'œuvre de Merian, acquiert pour 3 000 florins en 1717 deux volumes de ses peintures ainsi que son portrait. Ils figureront en bonne place dans les collections du tsar que celui-ci ouvre au public au palais Kikin. Anna Maria Sibylla Merian qui avait déjà de son vivant la réputation d'une grande naturaliste et artiste, meurt à Amsterdam le 13 janvier 1717 à l'âge de 70 ans. Deux ans plus tôt, elle était contrainte de se déplacer en fauteuil roulant après une attaque d'apoplexie. Sa fille, Dorothea s'installe avec son mari, Georg Gsell, à Saint-Pétersbourg où ils deviennent peintre à la cour. Sa fille – petite-fille de Merian – épousera le mathématicien Leonhard Euler (1707-1783).

Dans les dernières années du XXe siècle, le travail d'Anna Maria Sibylla Merian fut rénové, redécouvert et plusieurs fois honoré. Ainsi, par exemple, son portrait était-il imprimé sur les billets de 500 Deutsche Mark en vigueur en Allemagne jusqu'au passage à l'Euro. Son portrait a également orné un timbre de 0,40 DM sorti le 17 septembre 1987. De nombreuses écoles portent son nom et en janvier 2005, la ville de Warnemünde met à l'eau un navire portant son nom et appartenant à l'Institut pour la recherche en mer Baltique.