Sériciculture - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

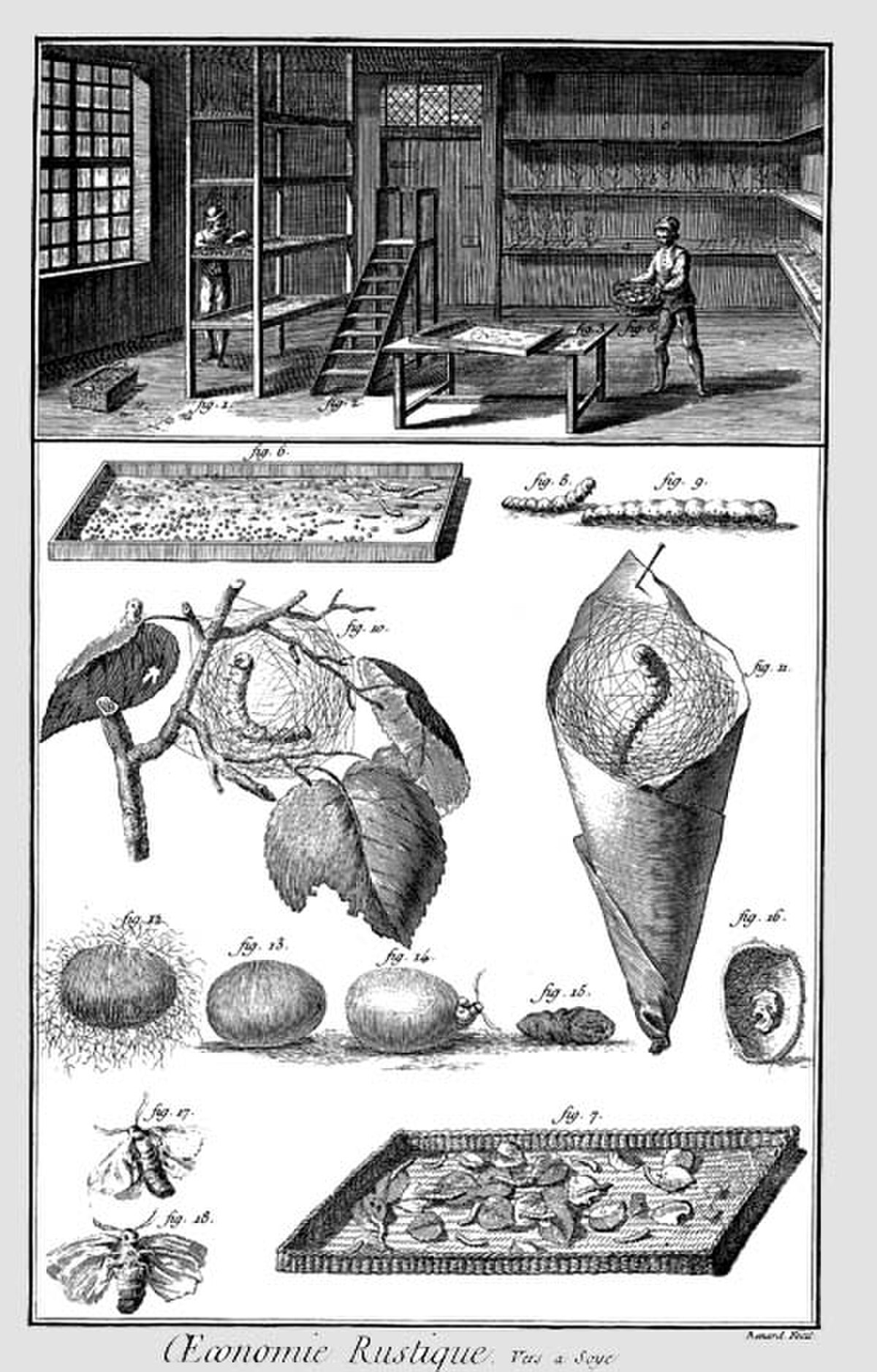

La sériciculture est l'élevage du ver à soie qui est lui même la chenille d'un papillon, le Bombyx mori . Elle consiste en l'ensemble des opérations de culture du mûrier, d'élevage du ver à soie pour l'obtention du cocon, de dévidage du cocon, et de filature de la soie. L'élevage s'effectue à partir des œufs du papillon appelés selon l'usage « graines ».

Dans certaines régions, la maison dans laquelle on pratique l'élevage des vers à soie est appelée magnanerie.

Jusqu'en 1860, la sériciculture était assez répandue dans le bassin méditerranéen mais des épizooties ont décimé les populations de ver à soie et aujourd'hui plus de 50% de la production de cocon est réalisée en Asie (Chine, Inde)

Histoire de la sériciculture

Les origines

L’origine de l’élevage du ver à soie appartient en partie à la légende. Celle-ci raconte que c’est la princesse chinoise Si-Ling-Chi qui, il y a 26 siècles, faisant tomber un cocon de papillon dans sa tasse de thé, découvre le principe du dévidage de la soie.

L’Empire de Chine va conserver durant plus de deux millénaires l’exclusivité de la fabrication de la soie. Son commerce s’étend, plus de deux siècles avant J.-C., jusqu’à la Grèce. Finalement le Japon, puis l’Inde, réussissent à découvrir le secret de la fabrication de la soie et deviennent d’importants producteurs. Les Romains nommaient Sericum la région située au-delà du Gange.

Ce n’est qu’au cours du VIe siècle après J.-C. que la technique de fabrication arrive dans le Bassin méditerranéen, l’Empire Byzantin la conservant d’abord jalousement. Procope de Césarée (v. 500-560) décrit la façon dont l’empereur Justinien (483-565) réussit l’élevage. La conquête arabe diffuse ces techniques plus largement. Sous l’impulsion de Roger Ier de Sicile (v. 1034-1101) et de son fils Roger II (1093-1154), le ver à soie et le mûrier furent introduits dans l'ancien Péloponnèse qui a pris ensuite le nom de Morée en raison de l'importance de la culture du mûrier. L'industrie de la production de la soie s'installe en Sicile qui devient un centre producteur. La diffusion continue tant en Espagne, autour de Grenade, Tolède ou Séville qu’en Italie auteur de Venise, Florence ou Milan.

La sériciculture en France

Historique

La venue des papes à Avignon au début du XIVe siècle introduit la culture du mûrier dans la région.

Louis XI (1423-1483) invite des artisans italiens et grecs à s’installer à Tours, ville qui compte 8 000 métiers à tisser en 1546 et qui devient ainsi un centre séricicole plus important que Lyon, Montpellier ou Paris. D'autres mesures seront prises par la royauté, notamment par François Ier qui signera en 1544 une ordonnance encourageant la culture du mûrier.

Mais c'est surtout Henri IV qui donne une forte impulsion à la sériciculture grâce à son illustre conseiller, l'agronome Olivier de Serres. Des mûriers sont plantés jusque dans le jardin des Tuileries. François Traucat fait planter plus de 4 millions de mûriers en Provence et en Languedoc. Sous Louis XIV, Colbert chargea un certain Isnard de faire publier des mémoires sur la culture du mûrier et l'élevage du ver à soie.

Il fallut le terrible hiver de 1709 qui gela les châtaigniers des Cévennes ainsi que les oliviers dans tout le midi, pour obliger les agriculteurs à s'orienter vers une nouvelle ressource, la sériciculture. Le mûrier se développe dans les Cévennes et dans une moindre mesure en Provence. Michel Darluc parle de champs de mûriers bordant les champs de blé dans la Crau irriguée.

De 1760 à 1780 la production de cocons s'élève à environ 7000 tonnes par an. Le développement s'accentue pour atteindre en 1853 la production record de 26000 tonnes. Malheureusement cette progression se fait au détriment des exigences sanitaires. Comme dans bon nombre de cas, cette intensification de la production s'accompagne d'une multiplication des maladies. La production de cocons tomba en 1856 à 7500 tonnes de cocons. Mr. Jeanjean, secrétaire du comice agricole du Vigan (Gard), pouvait écrire "Les plantations de mûriers sont entièrement délaissées; l'arbre d'or n'enrichit plus le pays". En fait ces maladies apparurent dès 1849, mais la propagation avait pu être freinée par l'importation de graines espagnoles et surtout italiennes. En 1855 l'Italie ayant été également touchée, les graines importées étaient contaminées d'où la récolte catastrophique de 1856.

Des importations de graines sont alors effectuées à partir du Japon et de la Chine. Mais les mauvaises conditions de stockage dans les entrepôts à Yokohama ou à Shanghaï ainsi que la durée du transport compromettent la qualité des graines. Des importations sont également faites de Géorgie et du Caucase. Pour maintenir l'activité des industries de filage, des cocons sont également importés du Japon.

Suite à de nombreuses interventions, le Ministre de l'Agriculture Béhic confia l'étude de ces maladies à Louis Pasteur. Ce dernier hésita à accepter cette mission car, selon ses propres termes, il n'avait jamais touché à un ver de soie. Pasteur finit par accepter et se rend le 6 juin 1865 à Alès. Il étudie en particulier deux maladies : la pébrine et la flacherie. Après 5 ans de travaux, il propose une méthode de prophylaxie et publie en 1870 un livre intitulé Étude sur la maladie des vers à soie qu'il dédicace à sa majesté l'Impératrice qui lui avait dit que « la science n'a jamais plus de grandeur que dans les efforts qu'elle fait pour étendre le cercle de ses applications bienfaisantes ». Ces maladies avaient également été étudiées par de Quatrefages, Béchamp et Balbiani, mais la postérité ne retiendra que le nom de Pasteur.

Grâce à ces travaux recommandant une utilisation de graines saines, le développement de la pébrine est enrayé mais la production ne progresse pas et se stabilise entre 8000 et 10000 tonnes de cocons. En effet d'autres facteurs entrèrent en ligne de compte: résistance de la flacherie, ouverture du canal de Suez d'où une concurrence étrangère plus forte, développement dans le midi de cultures plus rémunératrices (fruits et légumes dans les plaines et vignes sur les coteaux) et apparition des fibres synthétiques.

En 1891, la sériciculture fut à l'origine d'un événement pittoresque et festif. L'élevage du ver à soie utilisait des feuilles de papier perforé de petits trous ronds. Monsieur Lué, administrateur du Casino de Paris, se procura des chutes de ces feuilles de papier. Elles furent utilisées, comme projectiles, dans un bal masqué donné à l'occasion du Carnaval de Paris. Ainsi fut lancée la vogue mondiale du confetti en papier, prodigieuse à ses débuts et que nous connaissons toujours aujourd'hui.

Après le bouleversement de la guerre de 1914-1918 la production se stabilise entre 3 et 4000 tonnes de cocons puis à compter de 1924 continue à décroître jusqu'à 500 tonnes à la Libération. Un bref renouveau pendant la seconde guerre mondiale s'est manifesté pour la fabrication des parachutes. Une affiche éditée par le Ministère de l'Agriculture demandait aux paysans français d'élever des vers à soie avec pour slogan : "Des parachutes français tissés avec de la soie française". Malgré cela la production continua à baisser pour ne devenir qu'anecdotique.

Tableau récapitulatif

Le tableau ci après donne la production française de cocons. Les chiffres sont empruntés:

- Jusqu'en 1856 à un mémoire de M.Dumas, membre de l'Institut, inséré aux comptes rendus de l'Académie de Sciences de Paris

- de 1857 à 1871 à la statistique de la France par M.Block

- de 1872 à 1903 aux statistiques annuelles du syndicat des marchands de soie de Lyon

- de 1913 à 1941 aux statistiques du Ministère de l'Agriculture, bulletin technique séricicole.

| 1801-07 | 4.250 | 1873 | 8.360 | 1900 | 9.180 |

| 1808-12 | 5.140 | 1874 | 11.070 | 1901 | 8.450 |

| 1813-20 | 5.200 | 1875 | 10.770 | 1902 | 7.287 |

| 1821-30 | 6.900 | 1876 | 2.390 | 1903 | 5.985 |

| 1831-40 | 14.700 | 1877 | 11.400 | 1913 | 4.423 |

| 1841-45 | 17.500 | 1878 | 7.720 | 1920 | 3.230 |

| 1846-52 | 24.250 | 1879 | 4.770 | 1921 | 2.557 |

| 1853 | 26.000 | 1880 | 9.490 | 1922 | 2.584 |

| 1854 | 21.500 | 1881 | 9.255 | 1923 | 3.355 |

| 1855 | 19.800 | 1882 | 9.690 | 1924 | 4.224 |

| 1856 | 7.500 | 1883 | 7.660 | 1925 | 3.389 |

| 1857 | 7.500 | 1884 | 6.257 | 1926 | 3.099 |

| 1858 | 11.500 | 1885 | 6.618 | 1927 | 3.655 |

| 1859 | 11.000 | 1886 | 8.261 | 1928 | 2.668 |

| 1860 | 11.500 | 1887 | 8.980 | 1929 | 2.535 |

| 1861 | 8.500 | 1888 | 9.550 | 1930 | 1.827 |

| 1862 | 9.700 | 1889 | 7.410 | 1931 | 996 |

| 1863 | 9.500 | 1890 | 7.800 | 1932 | 986 |

| 1864 | 8.500 | 1891 | 6.883 | 1933 | 942 |

| 1865 | 5.500 | 1892 | 7.680 | 1934 | 975 |

| 1866 | 16.400 | 1893 | 9.987 | 1935 | 656 |

| 1867 | 14.100 | 1894 | 10.584 | 1936 | 673 |

| 1868 | 10.600 | 1895 | 9.300 | 1937 | 644 |

| 1869 | 8.100 | 1896 | 9.318 | 1938 | 596 |

| 1870 | 10.100 | 1897 | 7.760 | 1939 | 526 |

| 1871 | 10.320 | 1898 | 6.893 | 1940 | 582 |

| 1872 | 9.870 | 1899 | 6.993 | 1941 | 593 |

Des essais de relance

Une première relance a été conduite par Edouard de Cazalet à Molières-Cavaillac (Gard) au profit d'un centre d'aide par le travail (CAT). Les résultats ne furent pas convaincants. Une autre expérience débuta en 1972 à Monoblet. Une ancienne magnanerie fut remise en état et l'Association pour le Développement de la Sériciculture (ADS) en Cévennes a été créée. En 1978, année de fermeture de la station séricicole d'Alès, l'ADS lance sa première campagne de production. Quelques agriculteurs se mobilisent et produisent une tonne et demi de cocons. Le projet se développe et reçoit des aides du Conseil général et du Conseil régional.

Toutefois la production reste très faible.