Camp de Canjuers - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géographie

Le camp de Canjuers est situé sur le massif karstique des Préalpes du sud, à une altitude moyenne de 900 mètres, dominé à l'est par la montagne de Lachens, à l'ouest par le Margès, et bordé au nord par le Verdon.

- L'Artuby, affluent du Verdon, circonscrit une enclave au centre-nord limitée le plus souvent par des gorges difficiles à franchir.

- La Nartuby prend sa source sous le Camp bâti et file vers le sud pour rejoindre l'Argens.

Patrimoine naturel

Son sol et son sous-sol marqués par les colonisations humaines et animales les plus lointaines n'ont pas fini de livrer leurs richesses aux scientifiques. Le respect des normes et des règlements imposés par les ministères, la coopération étroite avec l'ONF et les chercheurs, la présence d'une société de chasse préservent l'environnement des atteintes de la vie moderne.

Fossiles

- Font de Marcel,

- La Grange,

- Jas de Dérinde,

- Le Malay,

- Roucasson... : ammonites, bélemnites, criocères.

Grottes, avens, dolines, pertes et résurgences

- Il existe un très grand nombre de « trous » sur le camp de Canjuers, le plus souvent des avens (soixante), dont plusieurs présentent un intérêt archéologique ou anthropologique. Ils représentent cependant un réel danger pour les chars.

- Les résurgences, elles, sont dispersées tout autour du plateau, souvent hors du camp.

|

|

|

Flore

Cultures

- Lavande : 1 hectare de culture produisait cinq tonnes de lavande, soit 3 250 000 FRF (avant la création du camp).

- Truffes (rabasses) : voir Mons

Arbres et forêts

Faune

Abeilles

Avant l'établissement du camp, la région produisait 150 tonnes de miel et 20 tonnes de cire.

Chiroptères

Coléoptères

- 175 espèces de coléoptères dénombrées,

Lépidoptères

- 152 espèces de lépidoptères

Batraciens

Ophidiens

- Vipère d'Orsini, très rare et très protégée .

Oiseaux

- 100 espèces d'oiseaux nicheurs dénombrées.

Poissons

Sylvopastoralisme

Chasse

Elle est limitée aux chasseurs résidant dans les communes constituantes ou limitrophes.

Le Loup

Patrimoine bâti hérité

Rénovation de la Chapelle de Saint-Marcellin |

La politique du camp a toujours été de protéger le patrimoine que l'État lui a concédé. Cela va même plus loin que la seule protection, cela passe par l'entretien, la réparation, la mise en valeur et le respect de l'environnement. Seule la petite chapelle de la Barre, dans le petit Plan, a été détruite.

Préhistoire

Silex, outils en pierre taillée, pierre polie

Plusieurs sites de taille de silex ont été localisés autour de la Barre (entre les Grand et Petit Plan), et de la carrière des Bessons.

Tumulus, Dolmens Voir: Dolmens du Var et Tombes en blocs

|

|

|

Habitats fortifiés

Ils sont souvent baptisés à tort du vocable latin « oppidum » qui leur est très postérieur. On ne dispose d'aucune source sur ces constructions qui représentent un des premiers stades dans l'évolution depuis le simple enclos à animaux vers la ferme fortifiée, le castrum, le château... On observe fréquemment jusqu'à trois lignes de défense concentriques et parfois des structures d'habitation au centre. Ces constructions hébergeaient hommes et animaux. Elles sont toujours situées sur des sites avec une vue très étendue. Guébhard et Gobbi ont décrit des regroupements de plusieurs habitats distants, plus ou moins éloignés d'un habitat central plus grand et plus défendu.

|

|

|

Moyen Âge

- Espérel

Époques récente et actuelle

Villages ou hameaux abandonnés

Les villages de la Chardan, la Douraisse, Guent, Saint-Bayon, Sauvechane furent construits après la destruction de Comps lors des guerres pour la succession de la reine Jeanne en Provence (1382-1386) entre les partisans de Charles Duras et ceux de Louis Ier d'Anjou.

Brovès XIVe, XVe

Abandonné à la création du camp en 1972. Peuplé très tôt du fait d'une source autrefois abondante, mais peu de traces écrites.

- Seigneurs de Brovès :

- Les Bérenguier et Pontévès :

- Guillaume premier de Provence distribua les terres contiguës à ses compagnons d'armes.

- en 1300 est attesté un Bérenguier, seigneur de Bargème, Brovès et Comps.

- vers 1574, les Bérenguier vendent leur seigneurerie à Balthazar de Rafaelis pour 9 622 écus.

- Les Raphaelis : La famille prospéra jusqu'à la Révolution ...

- Les Bérenguier et Pontévès :

| 1733 | 1831 | 1856 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1972 | 1992 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 300 | 283 | 326 | 298 | 293 | 286 | 286 | 294 | 246 | 225 | 216 | 212 | 185 | 165 | 149 | 129 | 114 | 109 | 85 | 0 |

Estelle

- 1263 : appartenait à la viguerie de Draguignan et à l'évêché de Riez,

- 1270 : appartenait à Rimbaud d'Estelle,

- 1315 : 24 feux, 1471 aucun,

- vers 1460 : la seigneurie appartenait à Jean I de Raimondis, seigneur d'Eoulx de Trigance et d'Estelle et était partagée avec Barthélémy de Demandolx.

- 1471 : l'affouagement montre que le village est inhabité.

- 1621 : Barthélémy établit une verrerie, déplacée à Clumes en 1661 (2 km au sud) : la peste a fait fuir les habitants vers le château.

- 1687 : Barthélémy, dernier seigneur de Trigance et d'Estelle meurt.

Saint-Bayon XVIe

- Contemporain de Brovès.

Esperel

Lagne

Le château de Lagne détruit en 1992 (Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem),

Hameau de la Barre

À la limite des Grand et petit-Plan.

Site des Blaches Ouest

Très peu de traces.

Hameau de Chardan

Hameau de la Colle

- au nord de Brovès

- 1811 = 14 habitants

- 1856 = 35

- 1950 = 1 famille

Hameau de Guent

Hameau de Saint-Marcellin

Hameau de Sauvechane

Châteaux

- Le Casernet ?

- Le Castellas,

- Duchesse,

- Lagne (détruit)

La légende de Lagne : Saint Izarn, de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille est de passage à Lagne, une métairie d'Ampus où un seigneur des environs, Adalard, multipliait ses exactions. Il le convoque à sa table et lui fait moult reproches. Adalrd continue, mais pris soudainement de violentes douleurs, fait vœu d'entrer en religion s'il guérit. Se croyant à l'article de la mort, il se résigne pour le bonheur de tous à tenir parole.

- La Magdeleine (vestiges de fortifications)

- Saint-Marcellin : (à la famille Brignon jusqu'en 1972)

- voie romaine à proximité ??

- source (1811) et réseau d'irrigation (tomates, distillation de la lavande 1950).

Architecture religieuse : Églises, Chapelles et oratoires

Saint-Romain XIIe-XIIIe

- Citée dans le Cartulaire de Lérins,

- Serait une des plus anciennes chapelles de France (comme Saint-Hirse, plus au nord).

- Très nombreuses marques de tâcherons (60).

Saint-Christophe XIIIe

Dans la plaine de Brovès, au pied du Castrum de San-Peyre. Réseau souterrain de drainage.

Saint-Marcellin XIIIe?

- Récemment restaurée par le 1er R.C.A.

- Pèlerinage annuaire des moussencs (habitants de Mons (Var)),

- rien à voir avec l'Église de Villars-Saint-Marcellin

Notre-Dame, du Devenset

- Au sud de Comps, encore appelée de la « galine grasse » en raison du pèlerinage annuel le premier dimanche de septembre, avec une bénédiction des voitures, et suivi d'un repas communal avec poule au menu (symbole de la fertilité).

Saint-Jacques, de Saint-Bayon

Autre édifice proche, dédié à Saint-Joseph,

Sainte-Trinité, de Chardan

La Barre

Chapelle très délabrée

Saint-Martin, de Seillans XVIIe

Oratoires

Les oratoires jalonnaient les itinéraires de pèlerinage : ils étaient en général au nombre de douze par itinéraire. À Bauduen, pour mémoire, ce sont douze oratoires qui ont été engloutis dans le lac de barrage de Sainte-Croix en 1975

Oratoire de Saint-Hubert : en 1982, statuette encore présente derrière une grille |

Oratoire de Sainte Brigitte : linteau daté de 1604 |

Bastides

Les bastides étaient de grandes fermes permettant de vivre en autarcie dans ces lieux arides, elles disposaient au moins d'un puits ou d'une citerne et d'un four à pain. on en dénombrait trente-deux, certaines sont encore utilisées temporairement par les bergers ou chasseurs. Leur nom persiste sous forme de toponyme.

À la bastide de la Médecine, à l'ouest du Grand-Plan, la mère Bousquet, une guérisseuse y officiait. On y glisse encore des pièces nuitamment pour conjurer le mauvais sort.

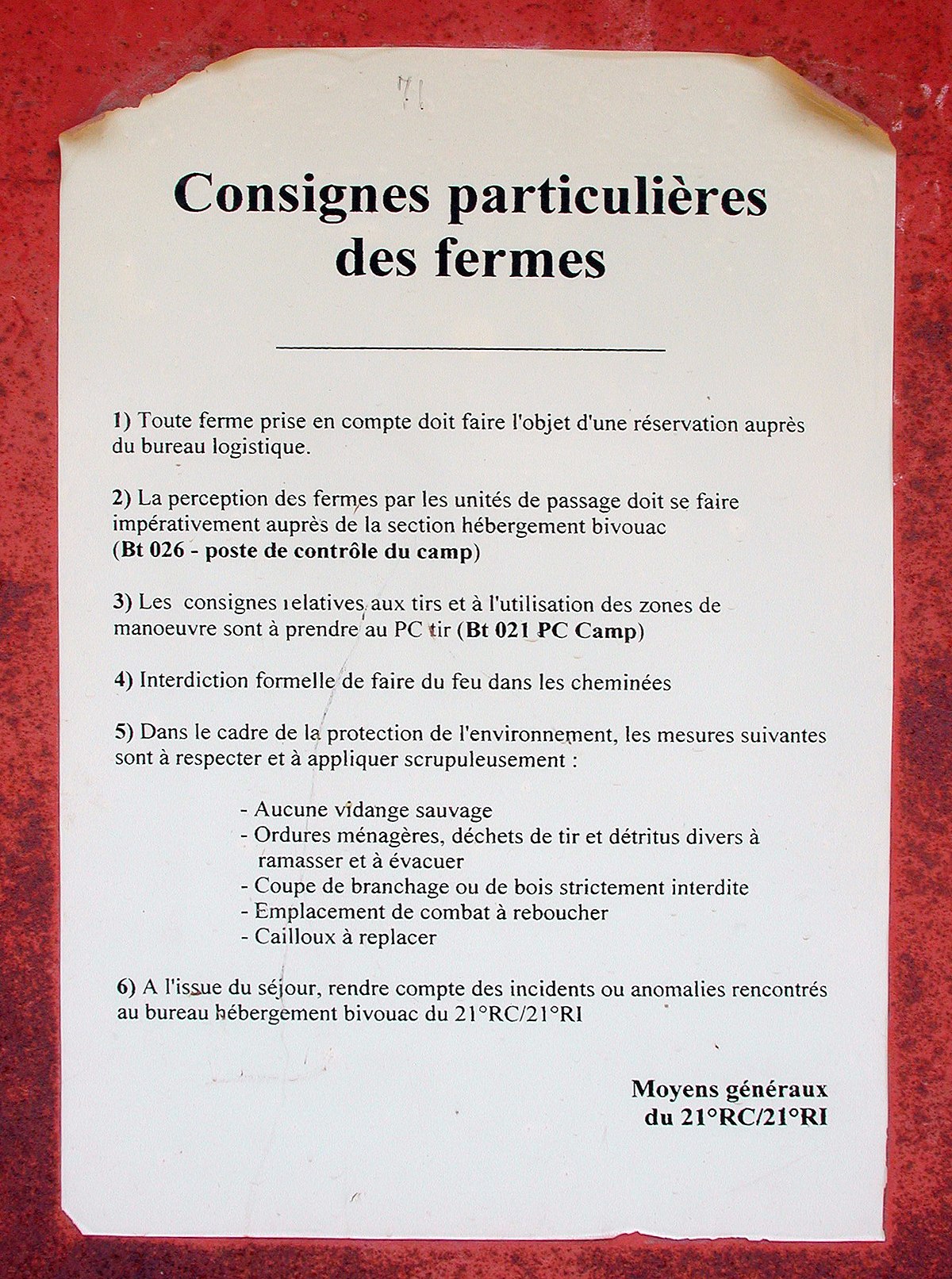

Fermes

On dénombe quarante-cinq fermes (bastides de moindre importance) plus ou moins ruinées, certaines sont réutilisées plus ou moins temporairement.

- Le Villars

Constructions en pierre sèche

Le Camp de Canjuers est un remarquable conservatoire des constructions en pierre sèche dans le Var.

Cabanes en pierre sèche

Aiguiers et citernes

Les aiguiers sont des cabanes dont le toit est fait de pierres mises sur chant et recouvrant une citerne : leur fonction était double : récupération de l'eau de pluie et stockage de cette dernière dans la citerne

Traditionnellement, les aiguiers étaient recouverts de glaïeuls pour proteger le toit du soleil. Dans le cas présent, il existe de nombreux remaniements : les pierres ont été hourdées, le toit couvert de briques.

Puits couverts

Glacières

Aires de battage

Les aires de battage étaient des surfaces encaladées (dallées de pierres sur champ) destinées au battage du grain.

- Lagne.

- Bastide du bois de Gourdon.