Chytridiomycose - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La chytridiomycose est une maladie infectieuse fatale affectant les amphibiens (anoures, urodèles et Gymnophionas).

C'est une maladie émergente provoquée par le chytridiomycète - Batrachochytrium dendrobatidis, qui contribue au déclin des populations d'amphibiens dans le monde entier. Il a apparemment déjà affecté 30% des espèces mondiales d'amphibiens.

Le champignon

Batrachochytrium dendrobatidis est un champignon décomposeur du groupe des moisissures. En temps normal, il contribue à décomposer la matière organique morte (nécromasse). Il est capable de décomposer les substances cornées (kératine) de la peau des amphibiens (toute la peau chez l'adulte, et la zone buccale chez le têtard). Toutes les espèces testées s'y sont montrées vulnérables, mais quelques unes survivent mieux à l'infection (grenouille rieuse ou grenouille taureau par exemple).

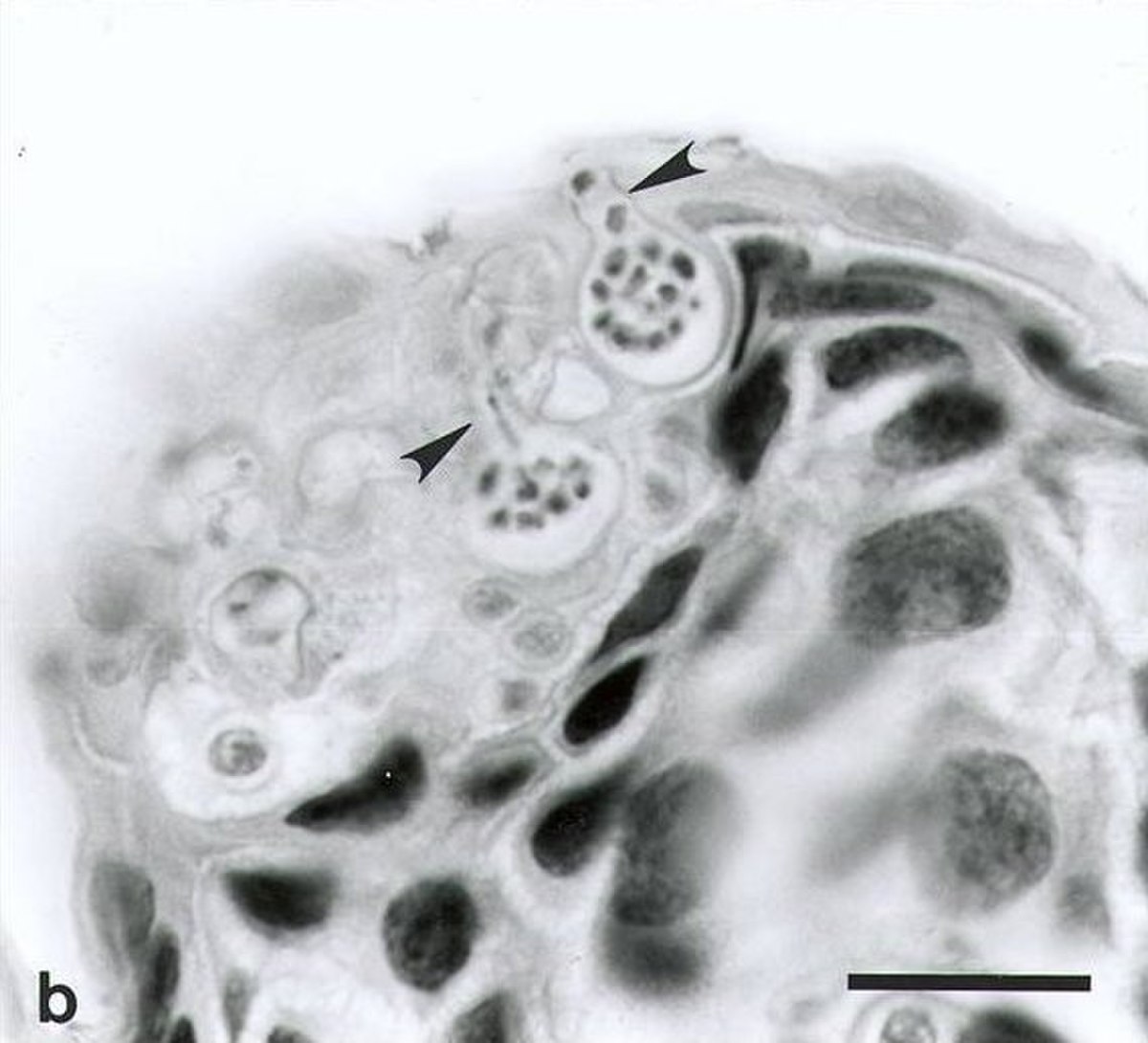

L’infection est transmise dans l’eau, par des zoospores qui colonisent la peau des amphibiens où ils forment des zoosporanges, lesquels produiront de nouveaux zoospores qui infecteront d'autres amphibiens ou d'autres parties du corps de l'animal infecté.

Le champignon ne semble pas capable de survivre très longtemps dans l’environnement, mais il peut se développer sur de la matière morte comme moisissure libre (en laboratoire, les zoosporanges survivent et restent infectieux jusqu’à sept semaines en eau douce.

Une hypothèse est que le champignon sécrète une toxine.

Histoire

La chytridiomycose a été récemment découverte (en 1998) chez des grenouilles tropicales, en Australie et en Amérique centrale qui mouraient en hécatombes), avant d'être peu à peu repérée sur tous les continents.

Elle s'est faite connaitre par des déclins spectaculaires de population, voire des extinctions d'espèces ou de populations d'amphibiens ; en Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud, et dans l'est de Australie et en Europe (ce pathogène a par exemple été observé en Espagne (chez le crapaud accoucheur, crapaud commun, salamandre tachetée) et en plusieurs lieux en Suisse, et sur différentes espèces d’amphibiens (crapaud accoucheur, crapaud calamite, crapaud commun, grenouille verte, grenouille rieuse, grenouille de Lataste, salamandre tachetée, triton alpestre, triton palmé). Des amphibiens tués par ce champignon ont aussi été trouvés).

L'UICN estime qu'au rythme des 10 dernières années, cette maladie va conduire à l'extinction la plus rapide qui ait jamais eu lieu depuis que l'humanité existe, quel que soit le groupe taxonomique considéré.

Plusieurs théories existent quant à l'origine de ce champignon :

- il pourrait s'agir d'une mutation qui a rendu une moisissure banale très pathogène pour les amphibiens

- les amphibiens pourraient avoir subi une baisse de leur immunité suite à une exposition chronique à certains polluants (ex : pesticides présents dans l'air ou les pluies) et/ou suite à l'augmentation du taux d'UV dans l'air (induite par le trou de la couche d'ozone), ce qui les aurait rendu plus réceptifs à ce type de pathogène, lequel aurait eu plus de chance de muter et de s'adapter aux défenses immunitaires des amphibiens.

- ce champignon pourrait avoir été introduit dans différents pays via des animaux de laboratoire importés d'Afrique. La maladie a été constatée sur des spécimens de xénopes (xénope lisse Xenopus laevis ou dactylères du Cap) dès 1938.

Cette datation et l’origine africaine des premiers cas plaident pour cette hypothèse, d'autant que des xénopes ont été exportés en nombre dans tous les pays durant plusieurs décennies (comme test de grossesse vivants, et comme animaux de laboratoire et de musée). Des animaux échappés ou la contamination des milieux humides par des vidanges d'eau de cuves d'élevage ont ainsi pu répandre le microbe. Mais on peut aussi supposer que la maladie avait plus de chance d'être repérée dans ce type d'élevage. Une fois introduits dans différents pays, le champignon a pu être transporté par de nombreux autres moyens. - certains auteurs estiment que les dérèglements climatiques pourraient avoir accru la vulnérabilité des amphibiens