École normale primaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bibliographie

- André Payan-Passeron - Quelle Ecole et quels enseignants? Métamorphoses françaises sur trois générations à partir des 34 Normaliens d'Avignon - Editions L'HARMATTAN - Paris - 2006 - ISBN 2-296-00604-3 - p. 81-128 et 195-216 - Aperçu du livre sur Google-Books[19] et fiche auteur aux Éditions L'Harmattan[20]. Une histoire et une sociologie critique du système éducatif français et de la formation des enseignants sur trois générations à partir de 1918 et notamment des écoles normales après 1945.

- Christian Bouyer, La grande aventure des écoles normales d'instituteurs, éditions Le Cherche Midi, Paris, 2003, 253 p., . Analyse historique très complète jusqu'aux débuts de la IVe République.

- Alain Vincent, Des hussards de la République aux professeurs des écoles - L'ECOLE NORMALE, éditions Alan Sutton, Joué-lès-Tours, 2001,128 p., . Une découverte de l'univers des écoles normales de garçons et de filles en France.

- Béatrice Compagnon et Anne Thévenin, Histoire des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos jours, éditions Perrin, Collection Terre d'histoire, Paris, 2001, 361 p., . L'analyse privilégie les enseignants et non les écoles normales primaires.

- Claude Builles et René Grosso, En Vaucluse, notre école au bon vieux temps, Èditions Horvath.

L'exemple de l'Ecole normale d'Avignon (Vaucluse - 84)

De 1832 à 1886, le département du Vaucluse n'entretient qu'une École normale primaire de garçons à Avignon

Le 29 octobre 1832, le conseil général du Vaucluse ouvre une École Normale d'instituteurs devançant ainsi d'un an l'obligation stipulée par la loi Guizot. De la rue Dorée, l'Ecole Normale passe en 1839 à l'ancien collège Saint-Martial et aura alors comme Élève-maître Jean-Henri Fabre qui deviendra un entomologiste célèbre. En 1879, on installe l'Ecole Normale de garçons à l'Hôtel de Laborde rue Violette avant qu'elle n'occupe, de 1893 à 1960, le bâtiment de 1886 édifié initialement pour les Élèves-maîtresses.

En 1886, c'est au tour des filles d'avoir aussi leur École normale primaire à Avignon

Suite au vote de la loi Paul Bert du 6 août 1879 et conçue par l'architecte départemental Louis Valentin, une École normale de filles est construite intramuros sur un terrain situé alors rue de l'Hôpital (devenue rue Louis Pasteur). Le nombre des Élèves-maîtresses passera de 20 en 1886 à 28 seulement en 1891 pour un grand bâtiment à deux ailes qui accueillera jusqu'à quatre fois plus d'internes garçons en 1958. Élèves-maîtresses à règle de vie quasi-monacale car enfermées dans ce bâtiment aux cours protégées de l'extérieur par un imposant mur d'enceinte infranchissable - la « clôture » - avec sa porte de service contrôlée jour et nuit par la conciergerie.

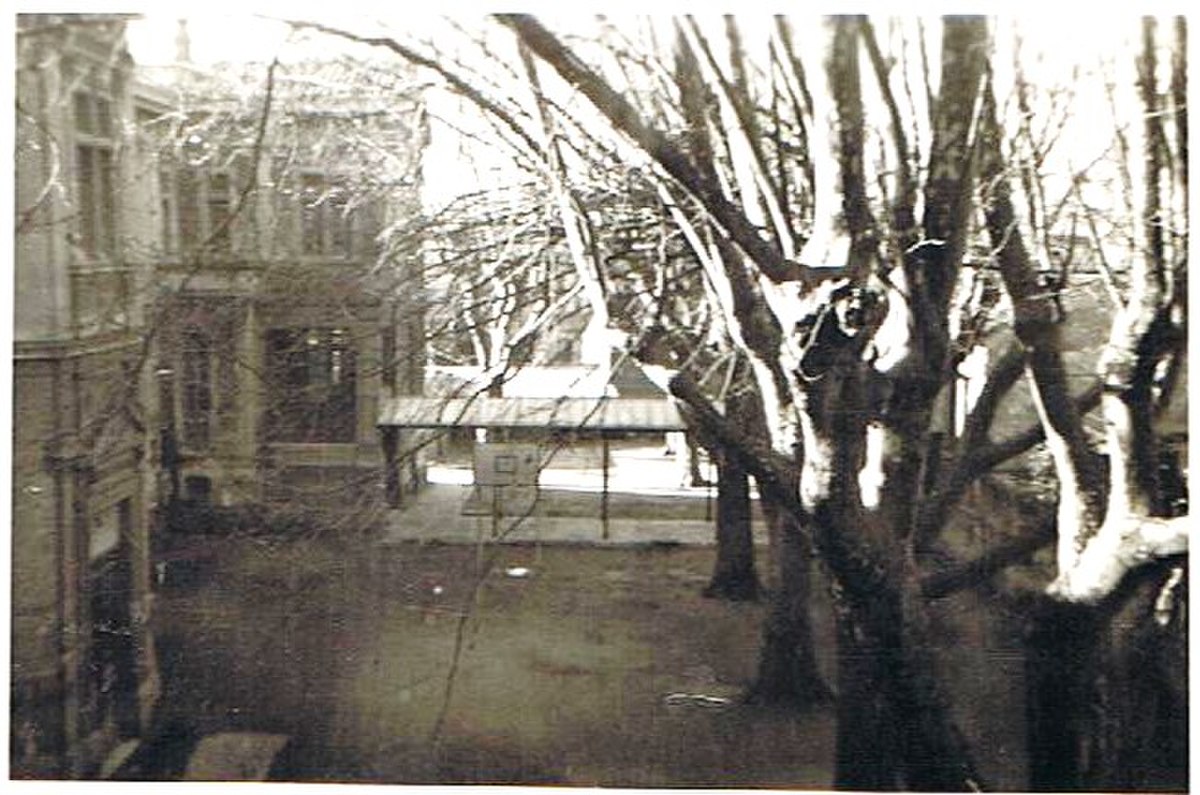

Façade principale de 1886 de l'architecte Louis Valentin | La cour nord avec ses platanes et son terrain de basket |

Mais en 1893, les départements du Vaucluse et des Basses-Alpes décident la fusion de leurs Écoles normales

Par souci d'économie, les filles des deux départements sont alors regroupées à l'Ècole normale de Digne (04) où elles resteront de 1893 à 1960. Les garçons des deux départements, eux, sont alors regroupés à Avignon dans les bâtiments de l'École édifiée en 1886 pour les filles. Et les Élèves-maîtres y connaissent à leur tour les mêmes règles de vie quasi-monacales de 1893 à 1960. En 1914, l'École Normale de garçons d'Avignon est placée sous le patronage du plus illustre de ses élèves, l'entomologiste Jean-Henri Fabre (1823-1915) dont la statue ornera la cour d'honneur.

Durant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été utilisés notamment par la gendarmerie française, les bâtiments de l'École sont occupés par les forces armées allemandes présentes à Avignon du 11 novembre 1942 à sa libération le 25 août 1944 par la 1ère division française libre (DFL) du général Brosset et la 3e division US (de la 7e armée américaine du général Patch) débarquées en Provence les 15 et 16 août. Les sous-sols de l'École vont alors être utilisés comme geôles par les occupants nazis. Geôles qui, en 1960, étaient encore intactes avec leur banc en bois fixé au mur, leurs crochets scellés et leur humidité.

De sa résurrection en 1945-1946 à son transfert extramuros en 1960

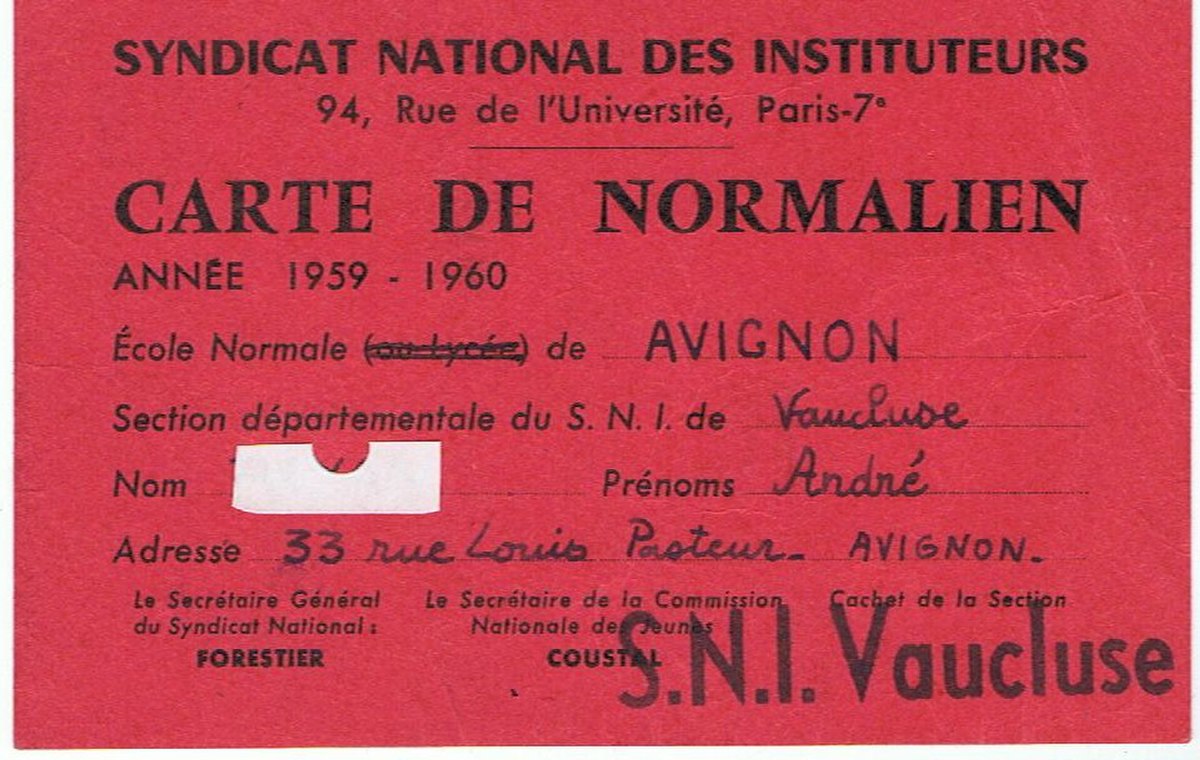

L'École normale de garçons d'Avignon prend la forme au milieu de 1945 d'une École « croupion » avec un personnel restreint chargé de faire l'état des lieux. A la rentrée de 1946, la nouvelle équipe, au complet, était composée du nouveau directeur (ayant le grade d'inspecteur départemental et venant dans l'ordre hiérarchique juste après l'inspecteur d'académie en résidence à Avignon) et de quatre professeurs diplômés eux de l'École normale supérieure de l'enseignement primaire de Saint-Cloud (fondée en 1882) pour l'histoire-géographie, les sciences naturelles, les mathématiques et le français. Un professeur licencié d'anglais et un professeur de gymnastique capitaine de l'équipe de France de hand-ball. Les autres disciplines - les langues autres que l'anglais, la musique, le chant choral et le dessin - étaient enseignées par des « vacataires » payés à l'heure et venant des lycées Mistral et Aubanel. Les cours de travaux manuels étaient alors assurés par deux des professeurs diplômés de l'ENS de Saint-Cloud. Viendra s'ajouter à eux, par la suite, un professeur d'agriculture. L'emploi du temps hebdomadaire des élèves dépassa alors les quarante heures de cours et de travaux dirigés auxquelles s'ajoutaient les heures de devoirs sur table et d'études obligatoires du matin (avant 7h30) et du soir (jusqu'à 21h) et cela du lundi au samedi en début d'après midi incluse. Voire le dimanche pour la majorité des élèves ne pouvant se rendre dans leurs familles le week-end et obligés alors de rester à l'École normale. Le jeudi après-midi était consacré aux entraînements et compétitions sportives départementales au sein des équipes de l'École normale ou d'autres équipes dans les disciplines de l'athlétisme, du basket-ball, du hand-ball, du volley-ball, du football et du rugby. Le dimanche matin étant réservé à la préparation militaire élémentaire (PME) puis supérieure (PMS) comprenant des cours théoriques d'initiation et des exercices sur le terrain avec les militaires de la gendarmerie. A cela s'ajoutait la même règle de vie quasi-monacale imposée aux Élèves-maîtres à l'intérieur de cette « clôture » dont l'ouverture, par la porte de service blindée, était toujours commandée par les concierges préposés au contrôle draconien des seules entrées et sorties autorisées. Toutes ces contraintes expliquent le dessin satirique du recto de la carte de la promotion 1958-62 car les élèves-maîtres 1ère année étaient alors appelés « canards » dans le jargon des normaliens.

Trousseau exigé à la rentrée 1958 à Avignon |

Recto de la carte de la promotion 1958-62 d'Avignon | Carte syndicale d'un normalien 2e année (classe de 1ère M') | |

| L'aile ouest avec deux classes puis le bureau du directeur |

À partir de 1959-60, élèves-maîtres et élèves-maîtresses du Vaucluse disposent d'une nouvelle École normale primaire moderne

À partir de la rentrée 1959, la fusion décidée en 1893 ayant été annulée, les normaliens des Basses-Alpes (04) furent regroupés avec les normaliennes de ce département dans ce qui devint l'École normale mixte de Digne-les-Bains. Quant aux normaliennes du Vaucluse rapatriées à Avignon, elles occupèrent d'abord l'ancien lycée Mistral désaffecté avant d'intégrer une nouvelle École normale sans « clôture » et moderne située extramuros route de Tarascon. École normale édifiée dans l'enceinte de la Cité scolaire abritant, outre un gymnase et des terrains de sport, un réfectoire commun et un grand lycée technique. Les garçons les y rejoignirent en janvier 1960 dans ce qui était en fait une École normale bicéphale avec son École normale de garçons et son École normale de filles ayant chacune leur direction. Les normaliens et les normaliennes coexistèrent alors séparément tant dans leurs bâtiments d'internat respectifs que dans celui de l'externat dont les garçons occupaient le premier étage et les filles le second. Quant au bâtiment intramuros de la vieille École normale de 1886 ainsi libéré en 1960, il devint une annexe de la Faculté des sciences de Marseille.

Un des boxes individuels d'un des dortoirs chauffés en 1960 | |||

| Le gymnase à structure en béton armé à la Le Corbusier |

Rapidement sera instaurée une direction unique à cette École normale jusqu'alors bicéphale. Et la mixité de l'externat interviendra après le grand mouvement social de mai 1968.

Les possibilités de promotion interne alors offertes aux élèves-maîtres et élèves-maîtresses d'Avignon

Ont été retenus les élèves-maîtres et élèves-maîtresses de la promotion 1958-62 relevant du département du Vaucluse et alors en 2e année dans la nouvelle École normale située extramuros. A la rentrée 1960, trois élèves-maîtres et deux élèves-maîtresses de 2e année - admis à la première partie du baccalauréat M' - bénéficient d'une bourse d'internat pour les deux classes régionales mixtes des Écoles normales d'Aix-en-Provence chef-lieu d'académie.

Un garçon et une fille accèdent ainsi à la terminale « philo-lettres » de l'École normale de filles. Ils y prépareront avec succès la deuxième partie du baccalauréat philosophie obtenue en juin 1961. Le garçon sera admis au centre régional de formation en deux ans des professeurs d'enseignement général de collège dans la section « lettres-histoire et géographie » à Montpellier mais il n'y réussira pas au concours des IPES bien que reçu au certificat d'études littéraires générales modernes (CELGM.). Titulaire l'année suivante du CFEN-CEG et d'un certificat de licence, il poursuivra, tout en travaillant, ses études universitaires jusqu'à Bac+4 (DES de géographie) puis ses recherches sur « L'évolution économique et humaine des Pays du Buëch » comme doctorant en 3e cycle. Et la fille, admise en classe préparatoire aux Écoles normales supérieures au lycée Victor Duruy à Paris, préférera finalement celle du lycée Cézanne à Aix-en-Provence ce qui lui permettra de réussir au CELGM et au concours de l'IPES d'Aix-en-Provence où elle sera rémunérée durant quatre ans pour obtenir Bac+4 (DES de lettres modernes) et réussir au concours du CAPES avant de réussir l'année suivante à celui de l'agrégation de lettres modernes.

Quant aux trois autres, deux garçons et une fille, ils accèdent eux à la terminale « Mathématiques » de l'École normale de garçons. Ils y prépareront avec succès la deuxième partie du baccalauréat mathématiques élémentaires. Et les trois seront admis au centre régional de formation des professeurs d'enseignement général (maths-sciences) de collège d'Aix-en-Provence tout en préparant MPC ou SPCN à la faculté des sciences de Marseille. La fille est alors reçue à MPC et au concours d'entrée des IPES et deviendra par la suite professeur agrégée de mathématiques. Un des garçons, admis lui-aussi à MPC et aux IPES, deviendra par la suite professeur certifié de mathématiques. L'autre garçon ne réussira pas aux IPES mais par la suite, licencié en mathématiques, sera reçu à l'École nationale du cadastre de Toulouse formant les inspecteurs des impôts chargés des services du cadastre.

Et,en 1961, un des élèves-maîtres de 3ème année est admis à l'Institut régional d'éducation physique et sportive (IREPS) de Toulouse formant les professeurs d'EPS.

Les origines sociales, les études post-bac et le devenir des 34 normaliens de la promo 1958-62 sous la Ve République

L'étude[18] réalisée par André Payan-Passeron porte sur la promo 1958-62 des 34 élèves-maîtres présents à Avignon à la rentrée 1958. Promo qui comprenait alors vingt-huit garçons relevant du département du Vaucluse (84), cinq de celui des Basses Alpes (04) et un de la Nièvre (58). De plus, ces 34 garçons, alors âgés en moyenne de seize ans révolus, provenaient de dix-huit départements de métropole et les professions exercées alors par leurs parents déjà âgés étaient représentatives de celles exercées en fin de carrière professionnelle par les Français en 1958.

À leur arrivée à la rentrée 1958, huit d'entre eux (23,5 %) sont fils d'exploitants agricoles, cinq le sont d'artisans et commerçants (14,7 %), trois de cadres et professions intellectuelles supérieures (8,8 %), sept de professions intermédiaires (20,6 %), quatre d'employés (11,8 %) et sept d'ouvriers (20,6 %). Compte tenu que la profession d'instituteur à laquelle ils se destinent a priori est alors classée dans la catégorie « cadres moyens » (devenue « professions intermédiaires »), les trente quatre qui font leur entrée comme élèves-maîtres à l'École normale d'Avignon connaissent alors - par rapport à leur père - une mobilité descendante pour cinq d'entre eux (14,7 %), un maintien relatif dans la hiérarchie « sociétale » pour dix-huit d'entre eux ( 52,9 %) et une mobilité ascendante pour les onze autres (32,4 %).

Cinq d'entre eux seront exclus de l'École normale. En 1960, le seul à avoir échoué à la première partie du baccalauréat. Puis, en 1961, trois des quatre à avoir échoué au baccalauréat sciences expérimentales. Et ensuite un cinquième pour avoir mis enceinte une normalienne exclue elle aussi. Un seul sera donc admis à redoubler sa terminale et sortira de l'École en juin 1963. En juin 1962 donc, aux quatre « promus » en Centre régional de formation des professeurs de collège s'ajoutent les vingt quatre qui terminent leur quatrième année et dont vingt et un sont nommés instituteurs stagiaires sur un poste car trois d'entre eux, n'ayant pas obtenu leur CFEN, sont cependant nommés instituteurs remplaçants. Instituteurs remplaçants comme trois des cinq exclus, les deux autres s'orientant dans le secteur privé après avoir effectué leur service militaire.

Les devenirs de ces cinq exclus, de ce redoublant et des trois n'ayant pas obtenu leur CFEN sont naturellement pris en compte mais le décès de Guy Fillon qui trouve la mort dans un accident d'automitrailleuse en effectuant son service militaire réduit à trente trois le nombre des anciens normaliens maintenant étudiés.

Ils sont majoritairement dix-neuf à avoir entrepris des études supérieures soit 57,6 % des trente trois dont trois des cinq exclus. A savoir quatre des sept fils d'agriculteurs, deux des cinq fils d'artisans et commerçants, deux des trois fils de cadres et professions intellectuelles supérieures, cinq des sept fils de professions intermédiaires, deux des quatre fils d'employés et quatre des sept fils d'ouvriers. Au total, ils ont effectué 98 années d'études supérieures et huit années de recherches doctorales mais la plupart tout en assumant un emploi salarié. Le rendement de leurs difficiles études - avec tous les sacrifices que cela leur a demandé - a donc été relatif mais cependant méritoire si l'on sait qu'en France à cette époque 10 % seulement des étudiants travaillant en même temps comme surveillants arrivaient à obtenir leur licence (Bac+3).

Dans la mesure où huit d'entre eux, après obtention de leurs premiers diplômes, ont repris par la suite des études dans d'autres directions, seul le diplôme post-bac le plus élevé a été comptabilisé pour chacun d'eux à l'exclusion du CFEN noté supra. Ces 98 années d'études supérieures se ventilent donc ainsi. Plus de la moitié d'entre eux - dix - ont entrepris des études scientifiques avec un succès relatif pour neuf d'entre eux. Deux ont obtenu MPC (Bac+1), trois MPC ou SPCN avec des certificats (Bac+2), deux ont obtenu Bac+3 avec une licence de chimie et une licence de mathématiques, deux Bac+4 avec un DES scientifique et un diplôme équivalent d'ingénieur. Ils sont presque un tiers - six - à avoir entrepris des études littéraires ou de sciences humaines. Deux ont obtenu Bac+3 avec une licence de géographie et une licence d'histoire. Deux ont obtenu Bac+4 avec une maîtrise de lettres modernes et une maîtrise d'études cinématographiques. Et deux ont obtenu Bac+5 avec un DESS de psychologie et un DEA en sciences sociales. Deux ont poursuivi des études supérieures d'éducation physique et sportive jusqu'à Bac+3 et Bac+5. Et enfin, déjà diplômé du Centre des hautes études d'assurances (CHEA), le dernier a obtenu un DES d'économie au CNAM (Bac+4). Dix huit sur dix neuf sont donc sortis diplômés - à différents niveaux - à la fin de leurs études post-bac. Deux à Bac+1, trois à Bac+2, cinq à Bac+3, cinq à Bac+4 et trois à Bac+5. Et ces diplômes acquis ont bien sûr influé sur leurs carrières professionnelles.

Les réussites aux concours régionaux et nationaux sont au nombre de sept pour ces dix-neuf normaliens. Une quinzaine d'entre eux, notamment à l'issue de leur première année de faculté, ont présenté le concours d'entrée des Instituts préparatoires aux enseignements du second degré (IPES). Concours d'autant plus sélectif que le nombre de bourses attribué par discipline était très faible en proportion des candidats. Candidats alors sélectionnés selon leurs résultats au certificat universitaire de fin de 1ère année des facultés de sciences et de lettres et sciences humaines. Compte tenu des charges de travail professionnel de la plupart des quinze en question, trois seulement purent accéder à ces IPES. Par ailleurs, deux autres ont présenté et réussi celui des Instituts régionaux d'éducation physique et sportive (IREPS). Un d'eux étant même ensuite reçu à l'École normale supérieure d'éducation physique et sportive (ENSEPS) de Paris. Ils sont donc cinq à avoir pu effectuer sans contrainte leurs études post-bac en étant rémunérés par l'État. A ces cinq reçus s'en ajoutent deux autres. Celui qui, licencié en mathématiques, va réussir au concours de recrutement de l'École nationale du cadastre de Toulouse dont il sortira inspecteur des impôts. Ils sont donc six à avoir pu effectuer sans contrainte financière tout ou partie de leurs études post-bac en étant rémunérés par l'État. Et celui qui a été reçu au concours national de recrutement des professeurs d'enseignement général des lycées professionnels (alors Collèges d'enseignement technique).

En fin de carrière, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, mis à part l'un d'entre eux poursuivant sa profession d'antiquaire, au moment de prendre leur retraite entre 55 et 61 ans, les trente deux autres exerçaient les professions suivantes. Douze seulement relevaient encore du primaire et donc du corps des professeurs des écoles: quatre instituteurs, sept directeurs d'écoles primaires et un détaché comme technicien à l'inspection académique. Quinze relevaient maintenant du secondaire de par leurs fonctions ou leurs qualifications. Sept d'entre eux étant professeurs d'enseignement général (PEGc) de collège dont un principal adjoint et un autre détaché à la mission culturelle d'un rectorat comme coordinateur et formateur en cinéma. Un autre étant principal de collège d'enseignement secondaire (CES). Six étant professeurs certifiés (titulaires du CAPES), l'un en sciences économiques et sociales, un autre en histoire-géographie, deux en mathématiques, un autre en EPS et le sixième étant professeur-chercheur en biochimie du lait en Savoie à l'École nationale des industries laitières dépendant du ministère de l'agriculture. Le quinzième étant professeur agrégé d'EPS en lycée. On dénombrait aussi un psychologue scolaire officiant dans les écoles primaires mais qui, diplômé d'État, exerçait également au titre de psychologue libéral ayant son cabinet. Un autre était devenu inspecteur des impôts chef d'un service du cadastre du ministère de l'économie et des finances. Et les quatre derniers, enfin, ayant fait tout ou partie de leur carrière dans le secteur privé. L'un étant alors un cadre bancaire de la BNP. Un autre, directeur d'une des entreprises industrielles du groupe St Gobain. Un troisième, directeur général de la zone Océan Indien et Pacifique du groupe d'assurances Groupama. A ces trente deux retraités s'ajoutant celui qui, étant devenu antiquaire ayant pignon sur rue, poursuivait alors son activité professionnelle.

Le rôle effectif des Écoles normales primaires dans la formation de membres des élites enseignantes. L'un d'entre eux étant décédé en faisant son service militaire, sur les trente trois autres élèves-maîtres de cette promo 1958-62, seulement un tiers d'entre eux enseignaient encore dans le primaire au moment de prendre leur retraite. En revanche, ils étaient quinze soit presque la moitié (45,5 %) à officier dans l'enseignement secondaire. Et, par ailleurs, cinq avaient choisi la rupture dont quatre pour le secteur privé. Cependant, au total, ils étaient encore 29 soit 87,9 % à être fonctionnaires de l'État dont 27 dépendant du ministère de l'Éducation nationale. On peut donc ainsi mieux mesurer le rôle effectif des Écoles normales primaires dans le recrutement par concours puis la promotion de membres des élites enseignantes. Et cela d'autant plus que les cinq exclus sont devenus respectivement professeur de collège, directeur d'école primaire, professeur agrégé d'EPS, cadre bancaire de la BNP et directeur général de la zone Océan Indien et Pacifique du groupe d'assurances Groupama.

159 ans après sa création, l'institution « École normale primaire » d'Avignon cesse d'exister en 1991

C'est en 1991 que cette institution vieille de 159 ans à Avignon cesse d'exister. Ses bâtiments de la route de Tarascon furent alors occupés par l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) d'Avignon créé suite à la loi Jospin de 1989. IUFM recrutant alors après la licence pour former un corps unique d'enseignants de la maternelle à l'Université comme le prévoyait le Plan Langevin-Wallon de juin 1947, quarante deux ans plus tôt.