Histoire de l'électricité au Québec - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les années 1980 et 1990

Des projets contestés

Après deux décennies de croissance soutenue, la fin des années 1980 et les années 1990 seront difficiles pour Hydro-Québec, qui doit faire face à plusieurs controverses environnementales. Un nouveau projet d'aménagement hydroélectrique et la construction d'une ligne à haute tension destinée à l'exportation vers la Nouvelle-Angleterre se heurtent à l'opposition de groupes autochtones et environnementaux canadiens et américains.

Afin d'exporter l'électricité de la Baie-James vers la Nouvelle-Angleterre, Hydro-Québec se propose de construire une ligne de transport d'électricité à courant continu de 450 kV, le « réseau multiterminal à courant continu ». La ligne, d'une capacité de 2 000 MW et longue de 1 200 km, doit relier le village de Radisson, près de la centrale Robert-Bourassa, au poste de Nicolet, dans le Centre-du-Québec et se terminer au poste Sandy Pond, près de Groton, Massachusetts. La construction de la ligne se déroule généralement sans incident, sauf à l'endroit où les câbles à haute tension doivent traverser le fleuve Saint-Laurent, entre Grondines et Lotbinière. Une résidente de l'endroit, la tisserande de réputation internationale Micheline Beauchemin, s'oppose farouchement au passage de la ligne sur sa propriété patrimoniale, située sur la rive nord du fleuve.

Un comité de citoyens, nommé Contestension Portneuf-Lotbinière, s'organise et réunit les opposants des deux côtés du fleuve. Pendant deux ans, une bataille de relations publiques opposera les citoyens, le ministre responsable John Ciaccia et le président d'Hydro-Québec Guy Coulombe, qui supervise personnellement le dossier. À l'issue d'une entente à l'amiable, Hydro-Québec obtient finalement la permission de construire une ligne aérienne temporaire le 2 mars 1988, mais cette ligne devra être démantelée dès la fin de la construction du tunnel de 4,1 km sous le fleuve. De plus, la société d'État devra verser une compensation de 250 000 CAD à Mme Beauchemin.

Le projet de construction d'un tunnel sous-fluvial de 3,7 m de diamètre pour faire passer six câbles de 20 cm de diamètre chacun a duré 2 ans et demi et coûté 144 millions CAD, dont 16 millions pour le démantèlement des pylônes de 140 m traversant le fleuve. La ligne sous-fluviale a été mise en service commercial le 1er novembre 1992 et la ligne aérienne a été démantelée à l'automne 1994.

Hydro-Québec et le premier ministre Robert Bourassa auront toutefois beaucoup plus de difficultés à l'autre bout de la ligne. Annoncé en 1986, le projet Grande-Baleine consistait à construire trois centrales hydroélectriques sur la Grande rivière de la Baleine. Ce projet de 12,6 milliards CAD aurait eu une puissance installée de 3 160 mégawatts et devait produire 16 300 kilowattheures (kWh) d’énergie annuellement à sa mise en service, en 1998-1999.

Le projet suscite immédiatement la controverse. Les Cris du Nord du Québec s'opposent au projet en raison de ses impacts appréhendés sur leur mode de vie traditionnel et sur l'environnement nordique. Ils intentent des recours judiciaires contre Hydro-Québec, au Québec, au Canada et dans plusieurs États américains, afin d'arrêter la construction ou de faire stopper les exportations d'électricité québécoise vers les États-Unis. Ces poursuites ont été déboutées l'une après l'autre devant l'Office national de l'énergie, la Cour supérieure du Québec et la Cour suprême du Vermont. Les Cris obtiennent toutefois du gouvernement fédéral qu'il mène des processus d'évaluation environnementaux distincts, afin d'étudier la construction du complexe.

Parallèlement à ces actions judiciaires, les dirigeants cris lancent une campagne de relations publiques attaquant le projet Grande-Baleine, Hydro-Québec et le Québec en général. Ils trouvent des alliés parmi les grands groupes écologistes américains, dont Greenpeace, Audubon et le Natural Resources Defense Council (NRDC), auquel participe Robert F. Kennedy Jr., le fils du ministre américain de la Justice Robert F. Kennedy.

La campagne des Cris et de leurs alliés canadiens et américains, menée tambour battant aux États-Unis et en Europe, exaspère les groupes écologistes québécois, qui ont adopté une position plus nuancée. Répondant à une lettre particulièrement virulente du NRDC, l'un des groupes québécois en dénonce les « grossièretés », alors que l'environnementaliste David Cliche compare l'action de certains groupes américains à de l'« impérialisme environnemental ».

Les opposants au projet auront cependant du succès dans l'État de New York, en incitant la New York Power Authority à annuler un contrat de 5 milliards USD, signé avec Hydro-Québec en 1990. Le contrat prévoyait la livraison ferme de 800 mégawatts d'électricité à cet État américain entre 1999 et 2018.

Deux mois après l'élection de 1994, le 18 novembre 1994, le nouveau premier ministre Jacques Parizeau annonce que son gouvernement suspend le projet de Grande-Baleine, affirmant que sa construction n'est pas nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques du Québec.

La nature s'acharne

Pendant cette période, Hydro-Québec doit aussi lutter sur un autre front. La nature s'acharne contre le réseau de transport de la société, qui subit trois grandes pannes en dix ans. Ces incidents mettent en relief le talon d'Achille du réseau électrique québécois : les grandes distances séparant ses installations de production des principaux centres de consommation.

Le 18 avril 1988, tout le Québec, ainsi qu'une partie de la Nouvelle-Angleterre et du Nouveau-Brunswick, sont plongés dans le noir à 2 h 05 en raison d'un bris d'équipement dans un poste de transport sur la Côte-Nord, point de passage obligé de l'électricité qui transite entre les chutes Churchill, et Manicouagan. La panne, qui a duré jusqu'à huit heures par endroits, a été causée par une accumulation de glace sur les équipements du poste Arnaud. Elle a notamment perturbé le déroulement d'un match des séries éliminatoires de la coupe Stanley entre les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston qui était disputé à ce moment au Forum de la métropole québécoise. Grâce à une génératrice installée au sous-sol de l'édifice, le match a pu se poursuivre et le Canadien a remporté la victoire par la marque de 5 à 1.

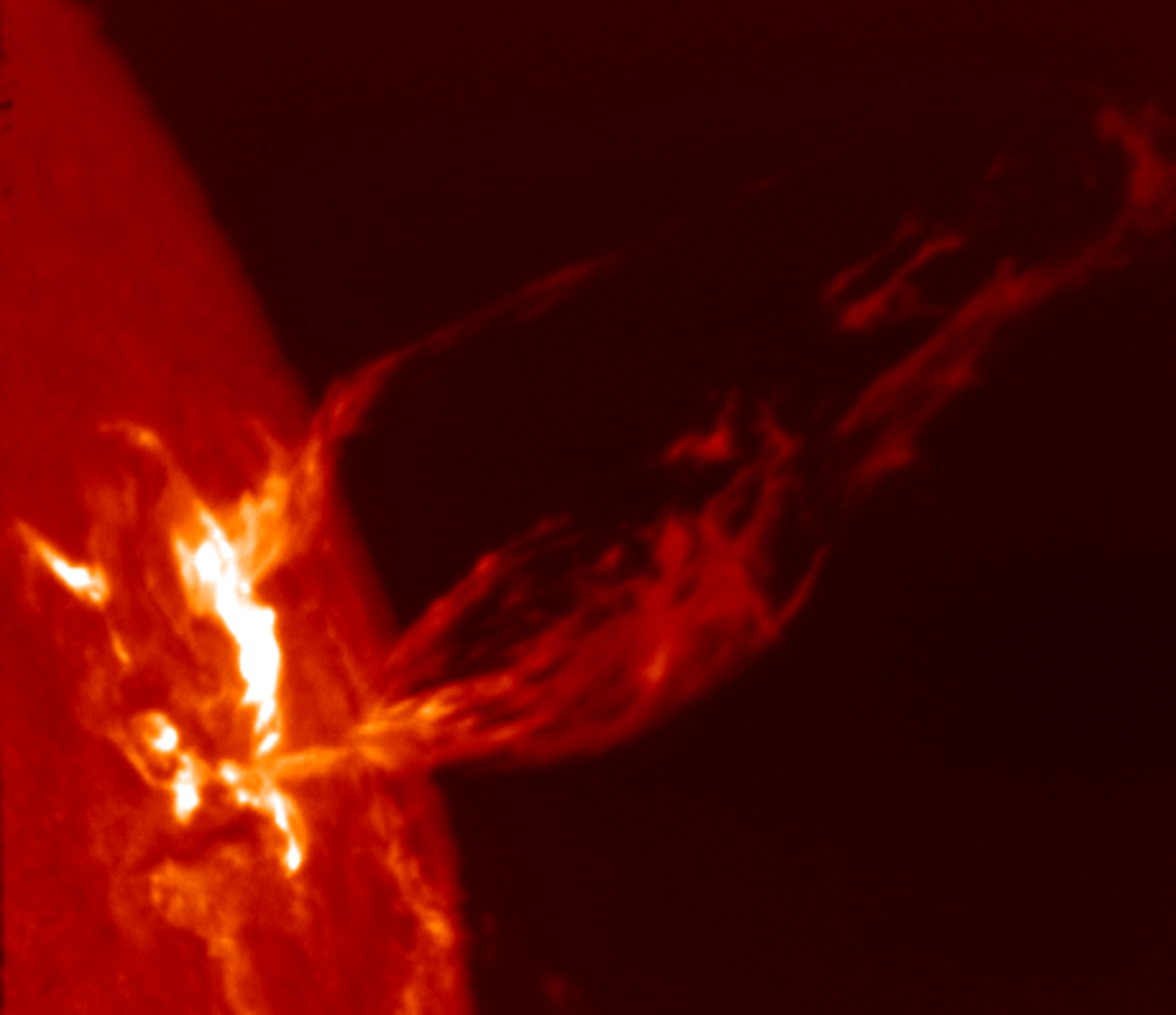

Moins d'un an plus tard, le 13 mars 1989 à 2 h 44, une importante éruption solaire entraîne de brusques variations du champ magnétique terrestre, qui provoquent le déclenchement des mécanismes de protection des lignes de transport d'électricité, isolant le réseau de la Baie-James et entraînant une panne d'électricité générale. La panne dure plus de neuf heures. Cette panne a forcé Hydro-Québec à prendre des mesures pour diminuer les risques que posent les éruptions solaires, dont la réduction, en cas d'alerte, de la tension de 10 % sur le réseau à 735 kV et l'installation de compensateurs en série sur les lignes les plus vulnérables, ce qui permet de réduire la longueur des circuits.

La crise du verglas

Le 4 janvier 1998, la confluence d'une masse d'air chaud et humide en provenance du Golfe du Mexique et d'un anticyclone au-dessus du Labrador entraîne cinq jours consécutifs de pluie verglaçante dans le sud du Québec. L'accumulation de glace sur les équipements de transport et de distribution électrique cause la plus grave panne de courant de l'histoire d'Hydro-Québec. Le poids de la glace accumulé sur les lignes de transport et de distribution provoque l'écroulement de 600 km de lignes de transport et de 3 000 km de lignes de distribution dans le sud du Québec et plonge 1,4 million d'abonnés dans le noir pour des périodes variant de quelques heures à près de cinq semaines.

Une partie de la Montérégie, bornée par les villes de Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Granby, est particulièrement affectée par la crise du verglas, avec des accumulations de glace dépassant les 100 mm. Cette zone est surnommée le « triangle noir » par les médias et la population. Les abonnés de l'île de Montréal et de l'Outaouais ont aussi souffert de l'interruption de service, qui prend une importance particulière étant donné le fait que la majorité des ménages se chauffent à l'électricité.

Immédiatement, Hydro-Québec mobilise toutes ses équipes et demande des renforts des entreprises de service public de l'est du Canada et des États-Unis, auxquels s'ajoute un contingent des Forces armées canadiennes. Plus de 10 000 travailleurs rebâtissent le réseau, pylône par pylône. De leur côté, le président de la société, André Caillé, et le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, tiennent un point de presse quotidien afin de rendre compte de l'évolution de la situation. Cependant, la situation se dégrade de plus en plus et le verglas continue de s'abattre.

Au plus fort de la crise, le 9 janvier 1998, l'île de Montréal n'est plus alimentée que par une seule ligne à haute tension. Le gouvernement prend la décision de couper temporairement l'électricité au centre-ville de Montréal afin de maintenir l'approvisionnement en eau potable de la métropole. Le 13 janvier 1998 à 17 heures locales, Hydro-Québec éteint le grand Q qui orne son siège social du centre-ville de Montréal afin d'appuyer son message de réduction de la consommation électrique durant la crise.

Le rapport d'un comité d'experts chargé par Hydro-Québec d'évaluer les impacts de la tempête a recensé 116 lignes à haute tension endommagées et 3 110 structures du réseau de transport, dont 1 000 pylônes en acier. Quelque 350 lignes du réseau de distribution ont été endommagées et 16 000 poteaux de bois se sont brisés. Le rétablissement du service, qui a été achevé le 7 février 1998, a entraîné des coûts directs de 725 millions CAD pour Hydro-Québec au cours de l'année 1998.

Plus d'un milliard CAD ont été investis au cours des 10 années suivantes afin de renforcer le réseau contre des événements de même nature. Une partie des travaux de l'opération de « bouclage » du réseau à 735 kV, autorisée par décret et sans évaluation environnementale préalable, au plus fort de la crise, s'est rapidement heurtée à l'opposition des citoyens du Val Saint-François, en Estrie.

Le 23 février 1999, la juge Jeannine M. Rousseau, de la Cour supérieure, déclare les décrets illégaux, ce qui force le gouvernement à adopter une loi spéciale pour permettre la construction des lignes à haute tension jugées nécessaires par la direction d'Hydro-Québec, notamment celle qui doit relier les postes Des Cantons et Hertel, à La Prairie, tout en l'assujettissant aux processus réguliers d'évaluation des impacts environnementaux.

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement tient des audiences publiques en 2000 et conclut que « l’acceptabilité sociale demeure l’enjeu de ce projet. Il est clair que des efforts devraient être consentis pour trouver des solutions équitables qui répondent aux nouvelles valeurs qui animent le Québec ». La construction de la ligne sera finalement autorisée en juillet 2002 et sera terminée l'année suivante.