Hydrographie de la province de Biella - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

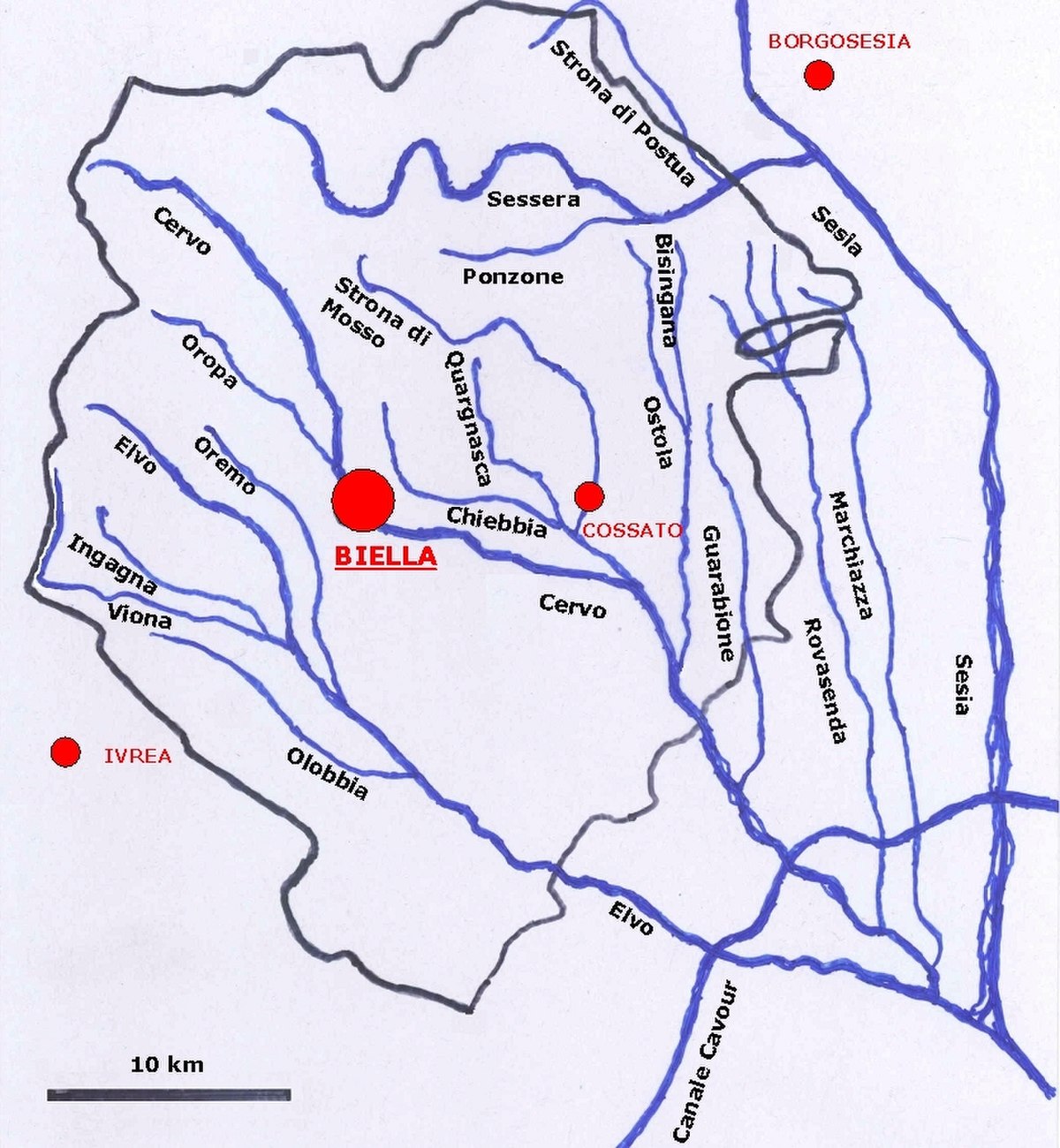

Géographie

Les torrents

Parmi les principaux torrents situés dans la province de Biella, 14 appartiennent au bassin du Cervo tandis que 2 seulement confluent dans le Sessera. Leur hiérarchie peut être mise en évidence grâce à une visualisation en arbre, sur laquelle les torrents sont indiqués comme des branches secondaires de l'arbre tandis que le tronc représente le cours d'eau principal. Par exemple, le Chiebbia est un affluent du Quargnasca, lequel conflue à son tour dans le Strona di Mosso, lui-même également tributaire du Cervo.

Bassin du Sessera

- Sessera (g; 35,46 km)

- Ponzone (d; 10,00 km)

- Strona di Postua (g; 14,13 km)

Bassin du Cervo

- Cervo (g; 65,48 km)

- Oropa (d; 13,49 km)

- Strona di Mosso (g; 26,81 km)

- Quargnasca (d; 12,54 km)

- Chiebbia (g; 12,11 km)

- Quargnasca (d; 12,54 km)

- Ostola (g; 23,51 km)

- Bisingana (g; 14,70 km)

- Guarabione (g; 20,47 km)

- Rovasenda (g; 37,83 km)

- Marchiazza (g; 34,67 km)

- Elvo (d; 58,46 km)

- Ingagna (d; 18,50 km)

- Viona (d; 16,50 km)

- Oremo (g; 16,21 km)

- Olobbia (d; 15,22 km)

- Ingagna (d; 18,50 km)

Régime hydrologique

Les cours d'eau du Biellois ont, pour la plupart, un régime typiquement préalpin présentant des crues automnales et printanières très marquées, contrairement aux saisons estivale et hivernale. L'apport hydrique fourni par la fonte de l'accumulation neigeuse hivernale (souvent abondante dans les hautes vallées du Cervo ou du Sessera) disparaît relativement au cours du printemps de par la faible quantité de neige produite par les Alpes pennines en comparaison des autres groupes montagneux du Piémont. En cas de précipitations violentes, les torrents de la zone sont également sujets à d'importantes crues ayant causé par le passé de graves dommages envers les biens et, les personnes.

Le régime hydrique du tronçon de plaine de ces cours d'eau est ensuite altéré, soit quantitativement soit dans son débit, par divers prélèvements opérés notamment par les canaux d'irrigation ; mais aussi par la restitution aux cours d'eau des eaux résiduelles, en provenance de ce même processus d'irrigation, ayant servi à l'arrosage printanier et estival des rizières.

Évènements alluviaux

Des données concernant les précipitations de l'aire Bielloise, il ressort que le régime pluviométrique dominant est de type alpin exposé à la plaine, dans lequel les précipitations demeurent plus abondantes que celles de la zone interne de la chaîne alpine. C'est dans les bassins du Sesia et du Cervo que l'on retrouve les plus importantes précipitations moyennes annuelles de la région de la plaine du Pô (plus de 2 000 mm/an) ainsi que les plus importantes intensités de pluie. Cette impressionnante portée alluviale peut amener à la formation de crues pouvant devenir très importantes, si l'on y ajoute de plus l'insuffisante perméabilité des terrains situés en tête des vallées.

Parfois, ces ondes de crues entraînent d'importants débordements des cours d'eau suivis par une conséquente inondation des zones environnantes. Parmi les nombreux événements de ce type survenus dans la zone, le plus catastrophique de ces 100 dernières années date de 1968 : les dommages les plus considérables furent alors localisés sur la zone fluviale du Strona di Mosso. Samedi 2 novembre 1968 à Trivero tombèrent 180,6 mm de pluie et le jour suivant l'équivalent de 305,6 mm. L'impact sur le territoire, déjà alors très important, fut encore aggravé par le fait que la pluie, plutôt qu'être distribuée uniformément au cours de ces deux jours, se concentra particulièrement sur la nuit à cheval entre le samedi et le dimanche. Dans la seule vallée de Mosso, les pluies causèrent 58 morts et plus d'une centaine de blessés. Une centaine d'habitations furent également détruites ou gravement endommagées et de nombreux établissements industriels en vinrent à subir le même sort. Nombre d'entreprises durent alors recourir à la caisse de l'intégration, qui vint alors en aide, suite à ces évènements, à environ 13 000 travailleurs.

Lors de cet épisode historique, même en dehors de la vallée Strona, les torrents en crue balayèrent des ponts et des routes et inondèrent de vastes étendues de territoire. Des éboulements impliquèrent une grande partie du biellois et en particulier le bassin du Sessera. Aux environs de Ponzone (Trivero), un énorme éboulement se renversa sur les usines du hameau, impliquant une bonne partie de la colline Il Trucco. Le massacre fut heureusement évité car les établissements étaient alors fermés pour cause de journée de fête.

Le tableau qui suit rapporte les portées alluviales de chaque cours d'eau relevées le 2 novembre 1968, mesures représentant encore en 2002 pour les stations spécialisées de la région, les mesures historiques les plus élevées disponibles.

| Torrente e sezione | Sup.sous-tendue (km2) | Module maximal (m3/s) | Module spécifique maximal (m3/s/km2) |

|---|---|---|---|

| Sessera à Coggiola | 98 | 932 | 9,51 |

| Confluence du Ponzone et du Sessera | 18,6 | 267 | 14,35 |

| Chiebbia à Vigliano | 10,2 | 86 | 8,43 |

| Confluence du Quargnasca et du Chiebbia | 28,6 | 390 | 13,64 |

| Strona di Mosso à Valle Mosso | 32 | 704 | 22 |

| Strona di Mosso à Cossato | 39 | 772 | 19,79 |

L'évènement alluvial de 1968 ne fut pas un cas isolé et nombre d'autres épisodes de crue ont causés au cours du temps des problèmes dans le biellois. Parmi les plus importants du siècle figurent les suivants :

- en mai 1923, une crue du Cervo provoqua de graves dommages à Piedicavallo et à Rosazza ;

- en novembre 1951, d'importantes inondations se produisirent dans tout le biellois et en particulier dans la vallée Cervo ;

- en octobre et novembre 1976, de nombreux dommages furent causés par les crues de l'Olobbia, l'Elvo, l'Oremo et le Quargnasca ;

- en septembre 1981, un épisode alluvial dans la haute vallée Cervo entraîna des dommages causés par le réseau hydrographique mineur ;

- en avril 1986, un gros éboulement bloqua la route SS 232 dans les environs de la vallée Mosso ;

- en juin 2002, d'intenses précipitations causèrent des éboulements et des inondations dans les bassins du biellois occidental ; les dommages les plus graves furent enregistrés dans la haute vallée du Cervo, tandis que dans le bassin de l'Oropa un éboulement détruisit un important tronçon de la route d'accès à la Galleria Rosazza.

Les lacs

Dans la partie collinaire et montagneuse du Biellois se trouvent de nombreux lacs, en grande partie de dimension moyenne voire petite, à l'exception du lac de Viverone. Ce dernier, avec une superficie d'environ 6 km2, est en réalité par extension le troisième plus grand lac du Piémont et représente un important pôle touristique possédant diverses structures d'hébergement et de récréation le long de ses rives. Une ligne publique de navigation relie d'ailleurs les principaux lieux d'habitation de la côte. Géographiquement, le lac se trouve cependant à la frontière de la province de Turin, 1/6 de sa superficie se situant en effet sur le territoire de la commune d'Azeglio.

Les lacs du Biellois peuvent être classés en se basant sur l'évènement responsable de leur formation, qu'il s'agisse des lacs d'origine glaciaire, des lacs inter-morainiques ou encore des lacs artificiels. Concernant les lacs de chacun de ces groupes, sont indiqués entre parenthèses leur altitude, l'émissaire (lorsque celui-ci est suffisamment significatif) et, si elle est connue, sa zone. Les trois listes ci-dessous ne sont pas exhaustives et ne comprennent pas nombre de lacs de petite dimension et d'importance exclusivement locale.

Lacs d'origine glaciaire

Ces lacs sont situés dans la partie montagneuse de la province. Ils occupent les petits bassins laissés là par les glaciations sur les Alpes pennines remontant aux épisodes glaciaux du Pléistocène moyen et supérieur. Il s'agit surtout de lacs de petite dimension situés à plus de 1 800 m d'altitude, constituant souvent des itinéraires d'excursions.

Les principaux lacs de ce genre sont :

- le lac de la Vieille (1 858 m, Cervo, 0,06 km2) ;

- le lac du Mucrone (1 894 m, Oropa, 0,02 km2) ;

- le lac du Sessera ou du mont Bo (1 956 m, Sessera) ;

- le lac de la Lace (1 920 m, Fleuve de la Lace - Elvo) ;

- le lac Pasci ou du Mombarone (2 058 m, Viona).

Lacs inter-morainiques

Ces lacs se situent en aval, compris entre les cordons morainiques abandonnés durant les épisodes d'avancée et de retrait de l'énorme glaciation qui parcourut, durant le Pléistocène, la vallée de la Doire Baltée. Ils sont presque tous privés d'émissaires et, lorsque celui-ci existe, il ne s'active seulement qu'en cas de crues exceptionnelles. Aux alentours de ces lacs ont été retrouvés des restes pouvant correspondre à des villages datant de la préhistoire. En particulier aux environs du lac de Bertignano ont été retrouvés des restes d'un village de l'âge de bronze ainsi que deux antiques pirogues construites à partir d'un unique tronc d'arbre. Ces embarcations sont conservées au Musée d'antiquités de Turin. Sur les côtes du lac de Viverone aussi les enquêtes de la Direction Archéologique du Piémont ont déterminés la présence d'importants sites préhistoriques

Les principaux lacs de ce genre sont :

- le lac de Viverone (230 m, 5,72 km2) ;

- le lac de Bertignano (377 m, 0,09 km2) ;

- le lac de Prè (690 m) ;

- le lac Bosi ou de Roppolo (375 m).

Lacs artificiels

Les lacs artificiels sont formés de digues barrant un cours d'eau. La majeure partie de ces bassins a été créée dans la partie collinaire afin d'accumuler l'eau nécessaire à irriguer durant l'été les rizières situées en contrebas, dans la plaine. Les eaux de certains de ces cours d'eau sont également utilisés aujourd'hui pour un usage mixte, dans un but énergétique, industriel et de potabilité. C'est en particulier le cas du lac de Ponte Vittorio, dont la réalisation remonte à 1953, et qui fut créé au service des nombreuses zones industrielles de la vallée du Strona di Mosso.

Les principaux lacs de ce genre sont :

- le lac de l'Ingagna ou de Mongrando (365 m, Ingagna, 0,42 km2) ;

- le lac des Plaines ou de Masserano (325 m, Ostola, 0,43 km2) ;

- le lac de Ponte Vittorio ou de Camandona (692 m, Strona di Mosso, 0,02 km2) ;

- le lac Ravasanella (325 m, Fleuve Ravasanella - Rovasenda, 0,31 km2) ;

- le lac des Mêlées (904 m, Ingagna, 0,13 km2).

Les canaux

La plaine bielloise est traversée par nombre de canaux d'irrigation tels par exemple le canal de Buronzo, naissant d'une dérivation en rive gauche du Cervo aux environs de Castelletto Cervo, avant de revenir par la suite dans la vallée, débouchant donc dans la province de Vercelli. Ces canaux ont été, pour la plupart, construits au service de la riziculture se concentrant surtout dans la zone sud-orientale de la province. La zone sur la droite hydrographique du Cervo est desservie par divers canaux parmi lesquels le canal Massa de Serravalle naissant dans l'Elvo à Cerrione et traversant la commune de Salussola, avant de confluer dans le canal Marchesa. Ce dernier est quant à lui issu du Cervo et conflue dans le même torrent, plus en aval, non loin de Villanova Biellese. Depuis la zone de Cerrione partent aussi le canal Madama et le canal Molinara, qui descendent ensuite dans la plaine, se divisant alors en de nombreuses branches mineures. Dans l'aire méridionale du Biellois transite enfin le canal Vanoni, une importante dérivation du canal Depretis créé en 1958 afin de distribuer l'eau de la Doire Baltée dans la partie basse de la zone rizicole.

Dans quelques cas, il est difficile de faire la différence entre un cours d'eau naturel et un canal. C'est par exemple le cas du canal Drumma et de l'Ottina qui recueillent les eaux provenant du barrage de Candelo et de Benna avant de descendre vers le Cervo par une dérivation semi-naturelle. Depuis plusieurs siècles, ce système de canaux produit un transfert du Biellois vers le Vercellois des ressources hydriques provenant de la Doire Baltée, lequel transfert se poursuit aussi durant l'été grâce à la contribution fournie des névés et des glaciations.

Divers canaux artificiels se trouvent aussi dans l'aire collinaire de la province, bien que ceux-ci soient de portée et de dimension très mineures par rapport à ceux présents en plaine. Certains d'entre eux comme le canal du Piano et le canal du Piazzo, deux dérivations à usages divers du torrent Oropa, ont cependant eu une considérable importance historico-urbanistique en desservant la ville de Biella. Le canal du Piazzo est en particulier une des plus anciennes œuvres publiques du Biellois, voyant le jour au même endroit que le quartier homonyme aux alentours de 1160, le coût de sa construction ayant été réparti à l'époque entre l'évêque Uguccione et la ville de Biella.

Outre les canaux réalisés dans un but d'irrigation se trouvent dans le Biellois quelques dérivations à but hydroélectrique, concentrées en particulier dans la vallée Sessera et qui alimentent de petites installations pour la production d'énergie électrique au service des établissements industriels des environs.

Les bassins hydrographiques

Le territoire Biellois est quasiment entièrement compris dans les deux bassins du Cervo et du Sessera, tous deux affluents en rive droite du fleuve Sesia. La partie la plus en aval des deux bassins précités s'étend cependant jusqu'à la province de Vercelli et nombre des confluences du Cervo avec ses principaux affluents se produisent dans la plaine vercelloise. Quelques aires du Biellois sud-occidental franchissent pour leur part la frontière avec le bassin de la Doire Baltée dans la zone de la Serra et dans les plaines aux alentours de Cavaglià.

Le tableau qui suit reporte une série de données relatives aux bassins versants des principaux torrents biellois, tirées du Plan de Tutelle des Eaux adopté par la région piémontaise.

| Nom du torrent | Aire du bassin (km2) | Périmètre du bassin (km) | Module moyen (l/s) | Module spécifique moyen (l/s/km2) | Afflux annuel (mm) | Coefficient de déflux |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Oropa | 25,3 | 27 | 1200 | 47,48 | 1777 | 0,84 |

| Strona di Postua | 37,8 | 32 | 1670 | 44,07 | 1750 | 0,79 |

| Sessera | 189,3 | 69 | 7510 | 39,68 | 1616 | 0,77 |

| Ingagna | 103,6 | 45 | 3400 | 33,03 | 1441 | 0,72 |

| Oremo | 28,3 | 32 | 860 | 30,52 | 1456 | 0,66 |

| Ponzone | 18,7 | 20 | 560 | 29,84 | 1422 | 0,66 |

| Viona | 20,2 | 35 | 500 | 26,6 | 1249 | 0,67 |

| Elvo | 300,0 | 107 | 6830 | 22,77 | 1243 | 0,58 |

| Bisingana | 24,7 | 27 | 540 | 21,85 | 1251 | 0,55 |

| Cervo | 1024,4 | 152 | 21910 | 21,39 | 1219 | 0,55 |

| Strona di Mosso | 101,7 | 49 | 2130 | 20,99 | 1195 | 0,55 |

| Marchiazza | 118,4 | 67 | 2380 | 20,14 | 1058 | 0,6 |

| Ostola | 65,0 | 42 | 1290 | 19,81 | 1207 | 0,52 |

| Rovasenda | 148,9 | 73 | 2940 | 19,74 | 1130 | 0,55 |

| Chiebbia | 16,0 | 25 | 300 | 18,67 | 1148 | 0,51 |

| Quargnasca | 47,9 | 29 | 850 | 17,71 | 1126 | 0,5 |

| Olobbia | 36,7 | 35 | 600 | 16,38 | 1072 | 0,48 |

Tandis que Module moyen exprimé en m3/s mesure la quantité totale d'eau moyenne sortant du bassin en fonction du temps, celui exprimé en litres/s·km2 mesure à l'inverse la quantité d'eaux d'écoulement superficielles « produite » par chaque km2 du même bassin hydrographique, toujours selon le temps. Cette dernière donnée reste majeure dans les bassins montagneux (comme celui de l'Oropa ou du Strona di Postua) ainsi que dans les bassins collinaires (comme celui de l'Olobbia) selon une série de facteurs parmi lesquels les importantes pentes du terrain favorisant le ruissellement au détriment de l'infiltration des eaux dans le terrain ainsi que les faibles pertes par évapotranspiration dues à la végétation. C'est plus ou moins pour les mêmes raisons que le coefficient de déflux le plus élevé se trouve dans les aires montagneuses, lesquelles, entre autres dans la région piémontaise, disposent des majeurs afflux hydriques annuels (ici exprimés en mm).

Transport solide

Le transport solide est la capacité que possède un cours d'eau de transporter des matériaux solides vers la vallée. Ce transport peut se produire selon diverses modalités parmi lesquelles, dans la situation climatique du Biellois, prédominent largement la suspension de l'eau et le roulement en profondeur. Pour arriver à une estimation quantitative du transport solide d'un cours d'eau, il est nécessaire de connaître soit la quantité de sédiments moyenne produite par la portion montagneuse du bassin de ce même cours d'eau soit la capacité de transport solide de la zone fluviale.

La première de ces deux données dépend des caractéristiques pétrologiques et tectoniques de la zone considérée (érosion des roches, pente des versants, présence de fractures structurelles...) ainsi que du climat local et, en particulier, de la quantité et du type de précipitations atmosphériques.

Pour les bassins montagneux de l'Elvo et du Cervo, qui occupent une superficie totale de 426 km2, les précipitations annuelles moyennes sont de 1 580 mm et la quantité de sédiment produite a été estimée à 35 600 m3 annuels, correspondant à 0,08 mm/an d'érosion. Cette donnée semble plutôt basse quand on la compare à la valeur moyenne de l'érosion dans la totalité du bassin montagneux du Pô (28 440 km2), laquelle étant estimée à 1,2 mm/an. Même la quantité de sédiments chariée par les bassins montagneux du biellois reste plutôt basse compte tenu de leur superficie : face à une extension territoriale de la zone considérée, représentant 4,94 % de l'aire montagneuse du Val Padana, les sédiments produits ne constituent seulement que 3,21 % du total.

En ce qui concerne par contre l'estimation de la capacité de transport solide des zones fluviales, il faut considérer, outre l'entité et la durée des modules du cours d'eau, les caractéristiques physiques de son lit (pente, largeur, granulométrie des matériels...)

Le tableau qui suit fournit une estimation de la capacité de transport solide annuel des deux principaux torrents biellois et, pour comparaison, ceux du fleuve Sesia.

| Cours d'eau | Capacité de transport sur le fond (milliers de m3/an) | Capacité de transport en suspension (milliers de m3/an) | Capacité de transport totale (milliers de m3/an) |

|---|---|---|---|

| Cervo | 9,0 | 14,7 | 23,7 |

| Elvo | 6,0 | 8,0 | 14,0 |

| Sesia | 44,9 | 66,4 | 111,3 |

Grâce à la comparaison entre la quantité de sédiments produite par un bassin et la capacité de transport solide de la zone fluviale, il est possible de faire des prévisions maximales sur la prédominance de dépôt des matériaux transportés soit par l'érosion, avec de conséquents approfondissements du lit du cours d'eau, soit par l'abandon des branches secondaires et la diminution de la couche de divagation du cours d'eau. D'après les données disponibles, il semble que la situation complexe de l'Elvo soit assez voisine au niveau de l'équilibre que la zone du Cervo, l'érosion du lit tendant à prévaloir sur le dépôt.