Jean-Henri Fabre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

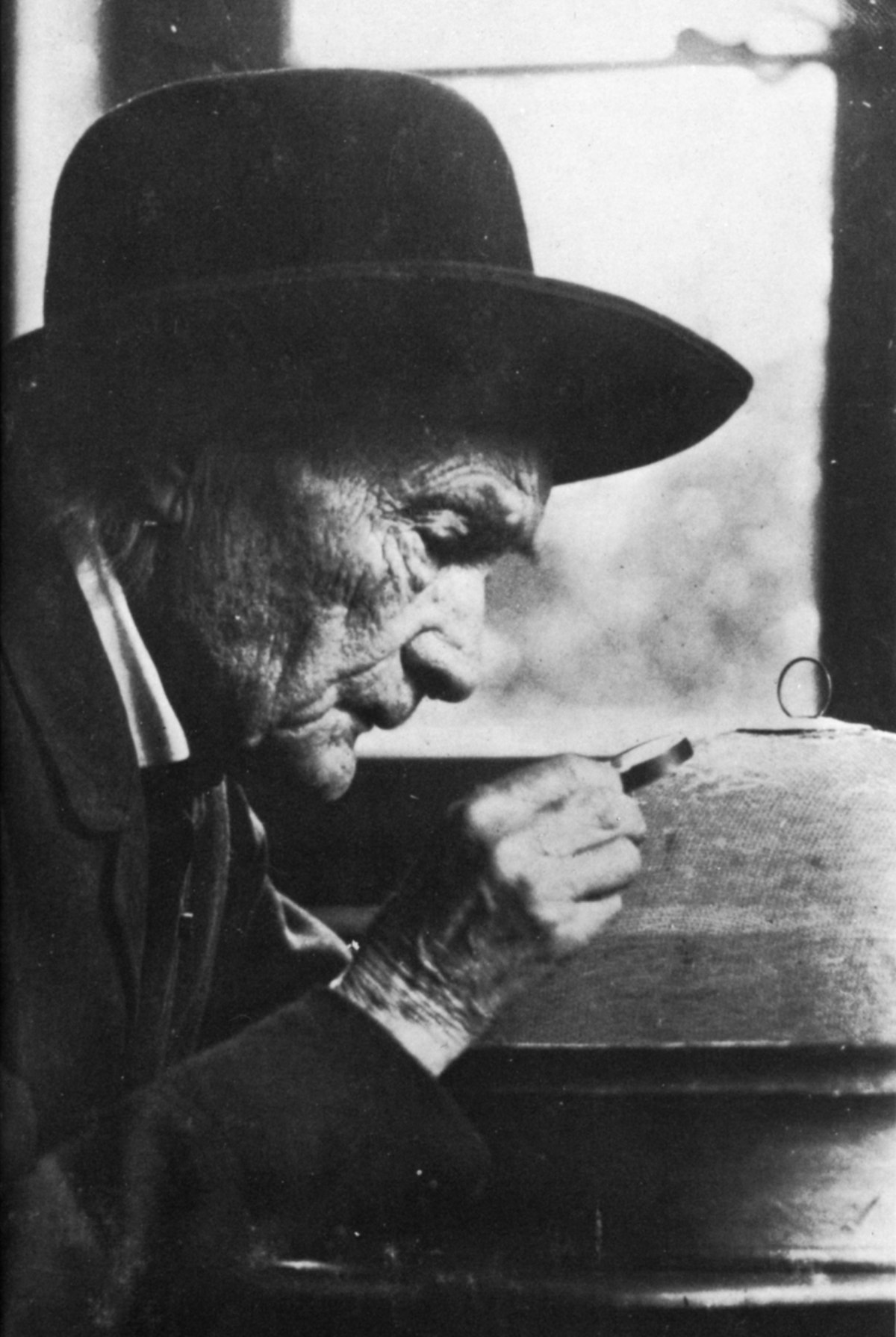

Fabre, une référence ?

Au début des années 1920, Étienne Rabaud, professeur à la Faculté des sciences de Paris, dans un livre intitulé Fabre et la science, l'accusa d'avoir refusé le transformisme, manqué d'originalité et eu une trop tendance à généraliser. Lui reprochant par la même occasion des observations assez approximatives, il alla jusqu’à affirmer que des dix volumes des Souvenirs entomologiques, il ne restait que quelques dizaines de pages utiles.

De nos jours, Fabre a été à nouveau mis en cause par Patrick Tort dans son ouvrage : Fabre le miroir aux insectes, un livre qui se veut démystificateur de la légende de celui que Victor Hugo avait surnommé « l'Homère des insectes ». L’auteur, spécialiste du darwinisme, est aussi le fondateur en 1998 de « l'Institut Charles-Darwin international ».

L’accueil de cet ouvrage a été très mitigé. Pour un critique, cet auteur donne l'impression de fouiller partout pour systématiquement tout dénigrer. Il constate que ce livre commence avec peu d'élégance — personne ne pouvant défendre Fabre dans ses attaques contre la théorie de l'évolution — car en définitive Patrick Tort ne relève pas tant que cela d'incorrections et d'erreurs volontaires ou involontaires de l’entomologiste.

Quant à Alain Prevot, auteur d'un suivi éditorial du livre de Tort, il dénonce, avec l'auteur de Fabre, le miroir aux insectes, la sainteté supposée de Fabre, et s’étonne de constater que « l’homme des insectes conserve pourtant ses adeptes enthousiastes, ses cultes régionaux et ses célébrations jubilaires - en Aveyron, en Provence, à Paris, au Japon et ailleurs. » Il salue dans cet ouvrage le premier « livre consacré à une analyse scientifique et critique de l’œuvre et de la doctrine naturalistes » de celui qu’il appelle le « savant occitan ».

L’étude d’Eileen Crist, professeur assistant au Centre des Études interdisciplinaires de l’Institut polytechnique de Virginie, mérite également d'être mentionnée , tout d’abord parce qu’elle est écrite dans un pays, les États-Unis d'Amérique, où le néo-créationnisme connaît un très fort succès sous le camouflage de l’Intelligent Design (le dessein intelligent).

Elle met l'accent sur la vision des naturalistes de la fin du XIXe siècle Jean Henri Fabre et George et Elizabeth Peckham face au monde animal.

Appliquant une méthode que les spécialistes des sciences sociales appellent Verstehen, ils n’ont, d'après elle, vu à travers l'action de l'animal qu’un moyen de justifier et prouver leurs opinions subjectives. Leurs présuppositions naturalistes sont analysées sans complaisance et leurs effets sur la description comportementale des animaux dénoncés clairement.

On peut reprocher beaucoup de choses à Fabre, mais pas sa solitude, sa pauvreté, son labeur quotidien et ses épreuves. Vivant dans un département qui subit simultanément trois graves crises agricoles, la disparition de la culture du vers à soie et de la garance, ainsi que la destruction de son vignoble par le phylloxéra, sa vie de chercheur reflète ce marasme économique.

De plus, comme l’explique Jean-Marc Drouin, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, il est à « l’articulation de deux époques : par son refus du darwinisme, il clôt une époque révolue, celle où le dogme de la fixité des espèces pouvait encore se glisser dans les interstices de l’histoire naturelle ; par ses observations de terrain, il participe à la construction d’une approche scientifique des comportements animaux, et contribue à ouvrir une époque nouvelle ».

Une période où tout le monde se cherche. Charles Darwin est persuadé que la démonstration de la génération spontanée sera favorable à sa théorie de l’évolution. Quant à Louis Pasteur, il ne se réfère jamais à Lamarck et ne cite qu’une seule fois les travaux de Darwin en 1879. Par ailleurs, tous les grands pastoriens d’alors – Flourens et Milne Edwards en particulier – sont anti-darwiniens.

Déjà, en 1973, un entomologiste comme Lucien Chopard considérait que l’œuvre de Fabre avait été très injustement attaquée : « Ce que l’on peut reprocher à Fabre, c’est d’avoir, sous le mauvais prétexte de l’isolement, voulu ignorer systématiquement ce qui avait été fait avant lui. Mais son œuvre reste pleine d’observations exactes, et il semble bien que ce soit lui qui, le premier, a signalé les hypermétamorphoses. Quant à son style, qui lui a bien souvent été reproché, il oblige, il est vrai le naturaliste qui ne cherche que le fait brutal à lire quelques pages, qui lui paraissent inutiles, mais il a permis à des milliers de lecteurs d’entrer agréablement dans le monde des insectes. »

Aujourd’hui, force est de constater que plus que jamais, certains ne peuvent pas comprendre l’opposition de Fabre à la théorie de l’évolution, du fait de sa popularité d’auteur naturaliste et de pédagogue des sciences. Tout en regrettant ou pas, le climat religieux qui a entouré la glorification de son œuvre depuis le début du XXe siècle, d’autres lisent encore ses ouvrages avec toujours autant de plaisir en découvrant un merveilleux conteur de la vie des insectes et en lui pardonnant sa mauvaise foi et son parti-pris évidents.

C’est à ces interrogations que répond Jean-Marc Drouin : « Les Souvenirs entomologiques occupent une place centrale dans les textes de langue française sur les insectes. Tout d’abord parce que, dans ces dix volumes, se croisent une tradition littéraire informée sur la science et une tradition scientifique soucieuse du bien dire. Rétrospectivement, il est significatif que ceci se fasse à propos des insectes, qui, par leur nombre et leur rôle dans les écosystèmes, constituent une pièce maîtresse de la biodiversité. Enfin la popularité des Souvenirs entomologiques oblige à nous interroger sur la fascination — mêlée de répulsion — qu’exerce sur beaucoup de lecteurs le monde des insectes. Peut-être parce que les insectes, à la fois proches et étranges, constituent les plus petits acteurs dans lesquels nous pouvons être tentés de projeter nos rapports sociaux et affectifs, nos tâches et nos peines. »

Fabre demeure donc encore, près d'un siècle après sa mort, une référence en matière d'observation du monde des insectes, tant pour le spécialiste que pour l'amateur. On comprend pourquoi en 1911, Edmond Rostand lui consacra une série de huit sonnets : « Fabre des insectes ».. Pourquoi aussi, toujours en France, Henri Diamant-Berger en 1951 a réalisé Monsieur Fabre, qu'un timbre-poste de France à son effigie à la valeur faciale de 12 f. gravé par Robert Cami a été mis en vente le 7 avril 1956 ou encore que le dessinateur Gotlib l'a représenté dans son œuvre, mais c'est au Japon, où de nombreuses publications et des expositions lui ont été consacrés. La visite de l'Harmas de Sérignan semble faire partie de l'itinéraire culturel de certains touristes nippons.

Le docteur Legros, dans sa première biographie, écrit que sa devise aurait pu être De fimo ad excelsa, du bas vers la perfection. C'est peut-être cette attitude de Fabre, alliant la rigueur de la morale confucianiste, à la souplesse quasi-shintoïste de la conscience des lois de la nature, qui explique l'admiration dont il est l'objet en Extrême-Orient et particulièrement au Japon.

2007 a été l'année du centenaire des Souvenirs entomologiques. Pour célébrer cet anniversaire particulier, la maison d'édition sud-coréenne Hyeonamsa a entrepris la traduction de l'œuvre intégrale de Jean-Henri Fabre ainsi que de la biographie d'Yves Delange.

Thèses et publications scientifiques

Docteur ès-Sciences, ses recherches touchent à l'entomologie, la botanique, la chimie organique, la mycologie et la biologie :

- Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris en 1855 (Imprimerie de L. Martinet, Paris, 1855):

Botanique

La botanique occupe une place non négligeable dans l'œuvre de Fabre. Son fameux carnet de notes, qui ne le quitte pas, est émaillé de diagrammes de fleurs et d'observations originales, notamment sur les aspects dynamiques des végétaux et leur écologie : il étudie les mouvements des étamines des Opuntia, ceux des vrilles des Cucurbitacées, la germination des Ophrys (orchidées) et les parties hypogées (souterraines) des Vesces.

- Observations sur les fleurs et les fruits hypogés de Vicia amphicarpa, Paris (1855), Bulletin de la Société Botanique de France 1;

- Sur la nature des vrilles des Cucurbitacées, Paris (1855), Bull. Soc. Bot. France 2;

- De la germination des Ophrydées et de la nature de leurs tubercules, Paris (1857), Annales des sciences naturelles et de zoologie, 4e série, tome V (3);

Mycologie

Fabre s'intéressa aux champignons dès son plus jeune âge, comme le montrent de nombreuses anecdotes rapportées dans les Souvenirs.

Publications

En tant que naturaliste, il publia les travaux suivants :

- Sur la phosphorescence de l'agaric de l'olivier; Note de M. Fabre présentée par M. Ad. Brongniart, Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, juillet-décembre 1855, (Tome XLI) p. 1245 ;

- Recherche sur les causes de la phosphorescence de l'agaric de l'olivier, Annales des sciences naturelles et de zoologie, 4e série, tome IV, Cahier n° 3, Paris (1856) ; réédition Imprimerie de L. Martinet ;

- Notes sur le mode de reproduction des truffes, Bulletin de la Société d'Agriculture et d'Horticulture de Vaucluse, Avignon (séance du 6 avril 1857) ;

- Essai sur les Sphériacées du département de Vaucluse, Annales des sciences naturelles, Botanique, 6e série, 9: 66-118 (1878) ;

- Insectes et champignons, Souvenirs entomologiques, Xe série, chapitre XX (1907) ;

Aquarelles de champignons

Fabre a consacré sept années de sa vie à l’étude des champignons du mont Ventoux et aux spécimens envoyés par son fils, Émile Fabre. Il réalisa 616 planches de format 35×25, qui, « de l'avis d'éminents mycologues, montrent une précision scientifique de haut niveau et, sur le plan esthétique, constituent des œuvres d'art non moins remarquables ». Près de 700 aquarelles peintes de la main de Fabre, ont été retrouvées dans les greniers de l'Harmas en 1955 par son petit-fils, parmi lesquelles de nombreuses espèces méditerranéennes rares ou inconnues. Ses planches n'ont pas été publiées de son vivant, privant la mycologie méditerranéenne d'une contribution qui aurait sans aucun doute fait sensation à l'époque (récemment encore, elles ont suscité l'intérêt d'un grand mycologue comme Roger Heim).

Le grand souci de Favre avait été de préserver ce trésor pour les générations futures car il craignait de le voir disparaître après sa mort.

Il n'en a heureusement rien été. Un tiers d'entre elles sont exposées au musée de l'Harmas, tandis qu'elles connaissaient une publication progressive : quelques planches en 1957, quarante-neuf en 1978, puis 221 en 1991 dans Champignons de Jean-Henri Fabre, suivie d'une adaptation japonaise en 1992.

C'est d'ailleurs pour sauver cette collection qu'a eu lieu la seule et unique visite de Frédéric Mistral à l'Harmas. Le Prix Nobel de littérature — le poète de Maillane l'avait obtenu en 1904 — se rend à Sérignan au cours du printemps 1908, alerté par le désir qu'a le savant de vendre ses aquarelles sur les champignons. Fabre lui propose de s'en rendre acquéreur pour le Museon Arlaten que le fondateur du Félibrige fonde à Arles grâce à l'argent du prix. Une lettre de Fabre datée du 8 septembre 1908 confirme à Mistral cette proposition mais la réponse lui enlève ses illusions. Le poète, ému par sa détresse financière, lui propose alors une solution. Un riche mécène du nom de Mariani est prêt à lui offrir 10 000 francs or pour ses aquarelles. La transaction ne se fait pas et Mistral écrit alors, dans les colonnes du journal « Le Matin », un grand article dans lequel il dénonce la misère qui accable le savant. La mobilisation de tous ses amis et admirateurs suivit et permit, grâce à la pugnacité du docteur Legros, qu'il puisse vendre au cours de la seule année 1910 plus de ses livres qu'en 20 ans, ce qui lui accorda assez de revenus afin que, aidé également par les allocations que reçoit le naturaliste, dont les successifs Prix Gegner qui lui sont décernés par l'Académie des Sciences de 1903 à 1909 et de 1911 à 1914, il conserve ses aquarelles.

De nos jours, les aquarelles de champignons sont reconnues comme des oeuvres d'art, et Fabre comme un peintre à part entière. C'est à ce titre qu'il figure dans la dernière édition du plus important dictionnaire consacré aux artistes (Allgemeines Künstler-Lexikon, vol. 36, 2003, p. 87-88).

Chimie

La compétence de Fabre en chimie fut confirmée en remportant le premier prix au concours ouvert sur la recherche des altérations frauduleuses de la garance.

- Mémoire sur la recherche des corps étrangers introduits frauduleusement dans la garance en poudre et dans ses dérivés, Avignon (1859), Impr. Bonnet fils ;

- Brevets sur la garancine, colorant extrait de la racine de garance :

- Description du perfectionnement apporté par le soussigné au procédé de fabrication de la Garancine;

- Description du procédé par lequel on transforme la fane de Garance en une matière tinctoriale identique à celle de la racine de la même plante ;

- Description du procédé propre à réduire la quantité d'acide dans le traitement des Rubiacées tinctoriales;

- Nouvel engrais appelé noir de garance, Avignon (1861), Bulletin de la Société d'Agriculture et d'Horticulture de Vaucluse ;

- Rapport sur l’alizarine artificielle de M. Roussin, Bulletin de la Société d'Agriculture et d'Horticulture de Vaucluse, août 1861;

Entomologie

Outre les Souvenirs entomologiques, Fabre a publié les études suivantes:

- Observation sur les mœurs des Cerceris et sur la cause de la longue conservation des Coléoptères dont ils approvisionnent leurs larves, Annales Sc. Nat. Zoologie, 4e série (1855) ;

- Étude sur l'instinct et les métamorphoses des Sphégiens, Annales de Sciences naturelles et de Zoologie, 4e série, tome V (1855) ;

- Mémoire sur l’hypermétamorphose et les mœurs des Méloïdes, Annales Sc. Nat. Zoologie, 4e série, tome VII (1857) ;

- Nouvelles observations sur l’hypermétamorphose et les mœurs des Méloïdes, Annales Sc. Nat. Zoologie, 4e série, tome IX (1858) ;

- Étude sur le rôle du tissu adipeux dans la sécrétion urinaire chez les Insectes,

Annales Sc. Nat. Zoologie, 4e série, tome XIX 1863 ;

- Insectes coléoptères observés aux environs d'Avignon, impr. F. Seguin aîné, Avignon (1870) ;

- Étude sur les mœurs et la parthénogenèse des Halictes, Annales Sc. Nat. Zoologie, 6e série, tome IX (1879)

- Étude sur les mœurs du Phylloxera pendant la période d'août à novembre 1880, Paris (1880) (Académie des Sciences, séance du 15 novembre 1880) ;

Souvenirs entomologiques

Œuvre majeure et imposante, avec ses quatre mille pages, publiées en dix séries entre 1879 et 1907, les Souvenirs entomologiques rapportent plus d'un demi-siècle d'études et de descriptions de la vie et des mœurs des insectes, notamment coléoptères et hyménoptères. La rigueur de la méthode scientifique, la recherche sur le terrain et les expérimentations, les réflexions philosophiques, y sont intégrées dans une foule de souvenirs d'enfance, de récits émouvants sur les personnages étranges du monde des insectes, mais aussi les joies de la découverte et les drames de la vie. À la fois, scientifique, poétique et lyrique, l'ensemble constitue un « hymne à la nature et à la connaissance ».

- Souvenirs entomologiques - Ire série (1891) - (1879)

- Nouveaux souvenirs entomologiques - IIe série (1882)

- Souvenirs entomologiques - IIIe série (1886)

- Souvenirs entomologiques - IVe série (1891)

- Souvenirs entomologiques - Ve série (1897)

- Souvenirs entomologiques - VIe série (1899)

- Souvenirs entomologiques - VIIe série (1900)

- Souvenirs entomologiques - VIIIe série (1903)

- Souvenirs entomologiques - IXe série (1905)

- Souvenirs entomologiques - Xe série (1907)

Extraits des Souvenirs

- La mouche bleue (1907)

- La vie des insectes (1910)

- Mœurs des insectes (1911)

- Les merveilles de l'instinct chez les insectes (1913)

- Le monde merveilleux des insectes (1921)

- La vie des araignées (1928)

- La vie des guêpes (1936)

- Scène de la vie des insectes

Les insectes dans les Souvenirs

Liste alphabétique des chapitres des Souvenirs entomologiques consacrés aux insectes : acridiens, ammophiles, araignées, bruches, bembexs, cerceris, chalicodomes, charançons, chenille processionnaire du pin, cigales, cossus, dorthésie characias, épeires, ergates, fourmis rousses, grillons, guêpes, halictes, hannetons, kermès de l’yeuse, ver luisant, lycose de Narbonne, mante religieuse, méloés, minotaure typhée, mouches, onthophages, papillons, pucerons de térébinthe, punaises, sauterelle verte, scarabée sacré, scarabées, scorpions et sphex.

| Omocestus rufipes femelle de la famille des Acridiens |  Vue d'une mue accelérée d'une cigale cicada | ||

Papillon machaon | Punaises rouge du chou Eurydema ornatum accouplées |