Loi du rayonnement de Kirchhoff - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Expression

Soit un corps soumis au rayonnement d'une cavité rayonnante en équilibre thermique à la température T. Selon son coefficient d'absorptivité, le corps absorbera une partie du rayonnement incident. Afin de conserver l'équilibre, il doit cependant restituer dans la même direction et à la même fréquence l'énergie reçue, afin de remplacer l'énergie empruntée à la cavité.

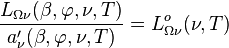

Pour la fréquence ν et selon la direction (

-

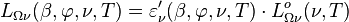

Le flux émis est donné par la luminance monochromatique du corps :

-

À l'équilibre thermique, les flux émis et reçus doivent être égaux :

-

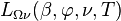

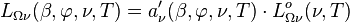

Soit :

|

|

On connaissait la loi de Kirchhoff sous cette forme dès le XIXe siècle (G.R. Kirchhoff, 1859). Dans le premier membre interviennent des grandeurs qui dépendent des propriétés particulières du corps considéré, tandis qu'on savait, par des considérations de thermodynamique en rapport avec le rayonnement des cavités rayonnantes, que la fonction au second membre est universelle, indépendante des propriétés du corps et ne dépend que de la longueur d'onde et de la température (« Fonction de Kirchhoff »). Max Planck devait plus tard expliciter cette fonction, aujourd'hui appelée loi de rayonnement de Planck.

Cette formule montre également que la luminance monochromatique d'un corps dont l'absorptivité vaut 1 pour toutes les fréquences et dans toutes les directions, coïncide avec la luminance monochromatique du corps noir : le corps noir est un radiateur de Planck particulier.

Comme la luminance monochromatique d'un corps doit croître proportionnellement avec son absorptivité pour que le second membre reste constant, mais que l'absorptivité ne peut excéder 1, aucun corps ne peut rayonner davantage qu'un corps noir de même température.

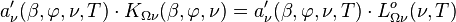

Si l'on utilise cette propriété du corps noir comme étalon de rayonnement, en exprimant l'émission d'un corps réel à partir de la luminance monochromatique du corps noir,

-

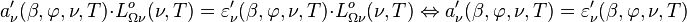

la comparaison des flux émis et reçus donne :

-

À l'équilibre thermique, les flux d'émission et d'absorption sont, pour chaque fréquence et dans chaque direction, égaux :

|

|

Les bons récepteurs sont de bons émetteurs

La loi de rayonnement de Kirchhoff s'applique en principe pour l'équilibre thermique, c’est-à-dire quand le rayonnement entre un corps et la source thermique qui échange avec lui s'est équilibré. Elle s'applique en général aussi avec un bon degré d'approximation aux corps qui ne sont pas en équilibre thermique avec l'ambiance, à condition que leur absorptivité et émissivité monochromatiques directionnelles ne varient pas dans ces conditions.

Applications

- Les bons réflecteurs absorbent peu de rayonnement, et sont donc eux-mêmes de mauvais radiateurs. C'est pourquoi les couvertures de survie sont souvent d'aspect réfléchissant, afin de perdre le moins possible de chaleur par rayonnement. Le revêtement interne des bouteilles thermos est rendu réfléchissant, afin, d'une part, de réfléchir le rayonnement thermique d'une boisson chaude pour lui restituer, et d'autre part de limiter son propre rayonnement thermique pour ne pas réchauffer une boisson fraîche.

- Lorsqu'un four est chaud et maintenu en équilibre thermique, on ne peut rien distinguer à l'intérieur du four : les objets à l'intérieur du four qui absorbent bien la chaleur, la rayonnent également beaucoup. Les objets qui l'absorbent mal sont, ou bien transparents (les gaz), ou bien ils réfléchissent une partie du rayonnement qu'ils n'émettent pas eux-mêmes. Tous les accessoires du four exhibent donc la même luminance et ne peuvent donc être discernés du fait du rayonnement.

D'une manière générale : quand un corps de quelque étendue est en équilibre thermique avec le rayonnement thermique dans le vide, le rayonnement d'ensemble qu'il émet et réfléchit est toujours un rayonnement de corps noir (ce fait est généralement appelé seconde loi de Kirchhoff).

- un corps d'aspect transparent n'absorbe aucun rayonnement dans le spectre visible, et par conséquent il ne peut non plus émettre aucun rayonnement dans ce domaine du spectre. L'Atmosphère, qui est transparente, ne peut rayonner aucune lumière visible après absorption de rayonnement thermique. La lumière émise par l'atmosphère provient soit d'impuretés, soit du rayonnement solaire diffusé par les molécules de l'air (diffusion) ou prend naissance à partir de phénomènes d'ionisation des molécules de gaz dans les couches supérieures de l'atmosphère (aurore boréale). Dans d'autres parties du spectre au contraire, des traces de gaz présentes dans l'air (vapeur, gaz carbonique, ozone) absorbent beaucoup d'énergie, qui ensuite engendrent un rayonnement thermique intense selon ces mêmes longueurs d'onde (Gaz à effet de serre). Si nos yeux étaient sensibles à ces longueurs d'onde, l'atmosphère, parce qu'elle émet et rayonne simultanément, aurait l'aspect d'une brume lumineuse.

- Les raies de Fraunhofer du spectre solaire proviennent de ce que les gaz des couches froides de la photosphère, ou de l'atmosphère terrestre absorbent certaines longueurs d'onde émise par les couches profondes de la photosphère. Si l'on observe un gaz dans des conditions où il émet de la lumière, cette lumière se résout en raie spectrales, dont les longueurs d'onde sont exactement celles des raies de Fraunhofer engendrées par ce gaz. Le gaz rayonne donc essentiellement selon certaines longueurs d'onde, et il absorbe aussi selon ces longueurs d'onde.

- Les flammes de gaz chauds transparents ne rayonnent pas de lumière. Le bleu d'une flamme provient d'un rayonnement non-thermique de la molécule de gaz (voir photo ci-contre). Lors de la combustion, les transferts thermiques sont essentiellement dus au rayonnement de flamme, qu'il faut entretenir par le choix de conditions de combustion ou d'additifs appropriés. L'admission insuffisante d'oxygène provoque une combustion incomplète et la formation de suie noire, qui rayonne comme un corps noir (voir aussi l'article bougie). La production de suie peut également être contrôlée par recours à des hydrocarbures ou des poudres riches en carbone (Carburation). Une flamme peut aussi rayonner sans suie, uniquement par les raies d'émission infrarouges des produits de combustion, de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone (Gaz à effet de serre).

Cas où la loi de Kirchhoff ne s'applique pas :

- Un émetteur froid (par ex.: diode électro-luminescente, fibre optique) émet pour certaines longueurs d'ondes bien plus d'énergie par rayonnement qu'un corps noir de même température. Or, la loi de Kirchhoff n'autorise pas des émissivités supérieures à 1. Mais elle ne s'applique pas ici, car pour ces sources lumineuses, la lumière n'est pas émise par rayonnement thermique, mais selon d'autres lois physiques (voir l'article Luminescence).