Mont Adams - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Culture populaire

Parmi les légendes fondées autour du Pont des Dieux, un glissement de terrain dont la datation est incertaine, la plus célèbre est celle des Klickitat. Elle raconte que Tyhee Saghalie, le chef de tous les dieux, et ses deux fils Pahto (aussi nommé Klickitat) et Wy'east voyagèrent jusqu'à la région du fleuve Columbia en provenance du nord à la recherche d'un lieu pour vivre. Émerveillés par la beauté du paysage, les enfants se querellèrent pour ce lieu. Pour résoudre la dispute, le père tira deux flèches avec son arc puissant : une vers le nord et une autre vers le sud. Pahto suivit la première alors que Wy'east suivit la seconde. Tyhee Saghalie construisit alors le Tanmahawis (« Pont des Dieux ») pour que sa famille puisse se revoir plus facilement. Lorsque les deux fils tombèrent amoureux de la même femme portant le nom de Loowit, celle-ci ne put choisir entre les deux. Les fils se battirent pour obtenir son cœur en détruisant à coup de feu et de pierres les forêts et les villages où se déroula le combat. Toute la zone fut ainsi détruite et la terre trembla si fort que le pont tomba dans le fleuve Columbia. Pour les punir, Tyhee Saghalie les transforma en grandes montagnes. Wy'east devint le volcan mont Hood, avec sa tête relevée en signe d'orgueil, et Pahto le volcan mont Adams, avec sa tête penchée vers son amour perdu. Loowit fut transformée en mont Saint Helens, alors d'apparence gracieuse, connu chez les Klickitats sous le nom de Louwala-Clough qui signifie « montagne fumante », alors qu'il est connu chez les Sahaptins en tant que mont Loowit.

Activités

Randonnée et alpinisme

Depuis 1996, un laissez-passer est requis auprès du Service des forêts des États-Unis pour gravir le mont Adams au-dessus d'une altitude de 7 000 pieds (2 134 mètres), du 1er juin au 30 septembre. Son ascension est très populaire et peu technique et la collecte de cette taxe d'entrée permet d'investir, à hauteur de 80 % des fonds perçus sur le site, dans des infrastructures, dans la gestion des déchets, dans la sécurité et les secours et dans des programmes éducatifs.

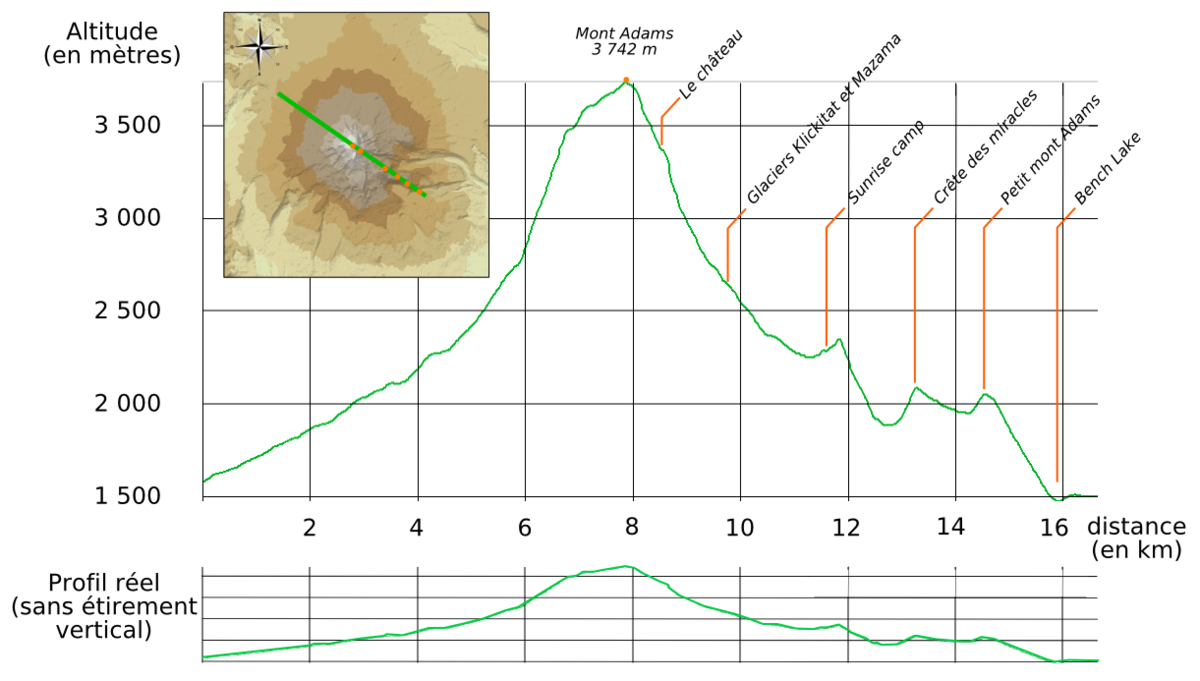

L'itinéraire le plus facile et le plus populaire pour accéder au sommet est la South Spur Route (« voie de l'éperon Sud »), aussi appelée South Climb (« montée Sud »), South Side (« versant Sud ») ou South Rib (« côte Sud »). Il emprunte au départ le South Climb Trail #183 puis commence réellement au camping de Cold Springs à 1 700 mètres d'altitude. De ce point, il mesure 9,2 kilomètres et peut être parcouru en un ou deux jours (6 à 8 heures de montée, 4 à 6 heures de descente) à l'aide de crampons et de piolets. Non coté, sa pente maximale est de 30° et suit un tracé direct via le glacier Crescent, la crête Suksdorf et Piker's Peak. Il s'agit de l'itinéraire suivi par l'expédition de 1863 ou 1864.

Il existe de nombreuses voies alternatives. La deuxième plus empruntée est la North Ridge (« arête Nord ») ou North Cleaver (« couperet Nord ») entre les glaciers Adams et Lava. Elle est intéressante à réaliser au printemps, lorsque le manteau neigeux est encore important. On y accède par le Killen Creek Trail #113 puis le High Camp Trail #10 sur 6,4 kilomètres. Elle présente des pentes modérées jusqu'à 40° mais elle est longue et la roche est parfois instable. L'approche par Killen Creek offre plusieurs voies secondaires, sur les versants nord ou ouest : par le glacier Wilson (coté IV avec des pentes à 55° ; Ed Cooper, Mike Swayne, juillet 1961 ; en hivernale Keith Edwards, Dwain Hess, février 1973), par la chute de glace Wilson (Fred Beckey, Herb Staley, juillet 1961), par deux variantes nord (Cornelius Molenaar, Robert W. Craig, septembre 1948) et sud (Tom Hargis Jr., Chris Cunningham, août 1966) du glacier Lyman, par l'arête Lava (Ed Cooper, John Holland, septembre 1961), par le glacier Lava (Alex Bertulis, Half Zantop, septembre 1965), par le couloir Stormy Monday (Craig Reininger, Eric Simonson, juillet 1975), par le glacier Adams (Fred Beckey, Dave Lind Robert Mulhall, juillet 1945), par l'arête Nord-Ouest (Al Givler, Dick LeBlond, Doug McGowan, juillet 1967) et deux variantes, par le glacier Pinnacle, par l'arête Ouest (Ralph Uber, Lew Maxwell, Wallace Juneau, Gary Faulkes, juillet 1963), par le glacier White Salmon, par le glacier Avalanche (Gene Angus, Roger Moreau, septembre 1957) et par la Southwest Chute (Tom Hargis Jr., Charles Lyon, Sean Maxwell, juin 1965).

Enfin, une troisième approche en versant sud-ouest est possible par Bird Creek. L'itinéraire le plus aisé emprunte le glacier Mazama en passant par South Butte et le glacier Gotchen. Il présente une pente maximale de 35° et n'est pas coté. Des voies secondaires passent par le glacier Klickitat (variantes cotées III à IV, jusqu'à 60° ; Joe Leuthold, Russ McJury, Wendall V. Stout, juin 1938), par The Castle ou encore par le glacier Rusk sur le versant occidental (coté IV). Cette approche requiert, en sus du laissez-passer du Service des forêts, une autorisation auprès des autorités de la réserve indienne de Yakama.

La descente de la South Spur Route peut être réalisée à skis, en particulier durant les après-midi de juillet, lorsque la neige ramollit. Elle présente un dénivelé de 2 100 mètres en été et a l'avantage d'être dépourvue de crevasse mais l'inconvénient d'être fréquemment encombrée par des arbres morts. Il est également possible de couper par la Southwest Chute et de finir la descente par le Round-the-Mountain Trail. Dans ce cas, le dénivelé est de 1 200 mètres et la qualité du terrain est très appréciée. D'autres itinéraires de ski de randonnée sont également possibles sur les glaciers Mazama, Avalanche, White Salmon, Lava, Gotchen et Crescent mais la qualité du terrain est moindre et la difficulté technique généralement un peu plus élevée.

Protection environnementale

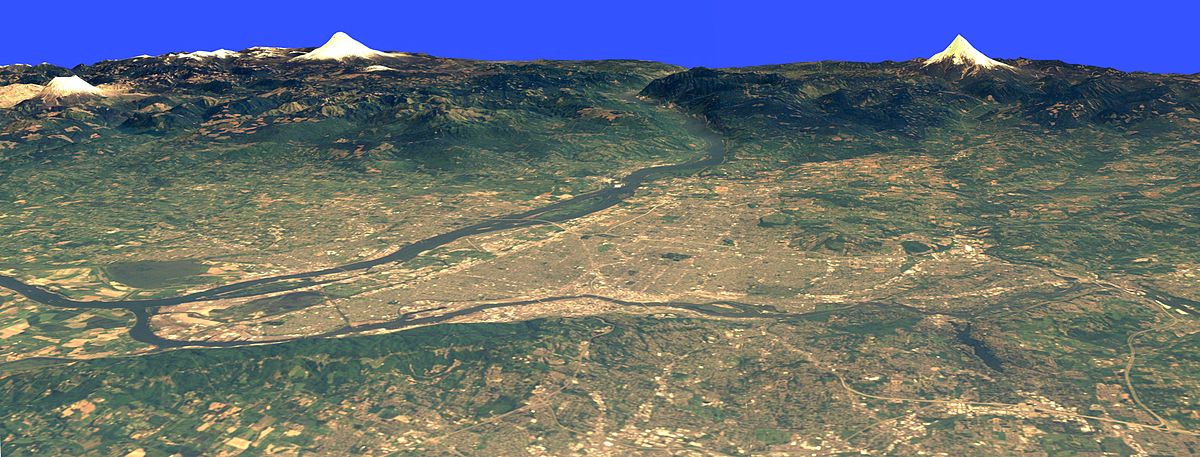

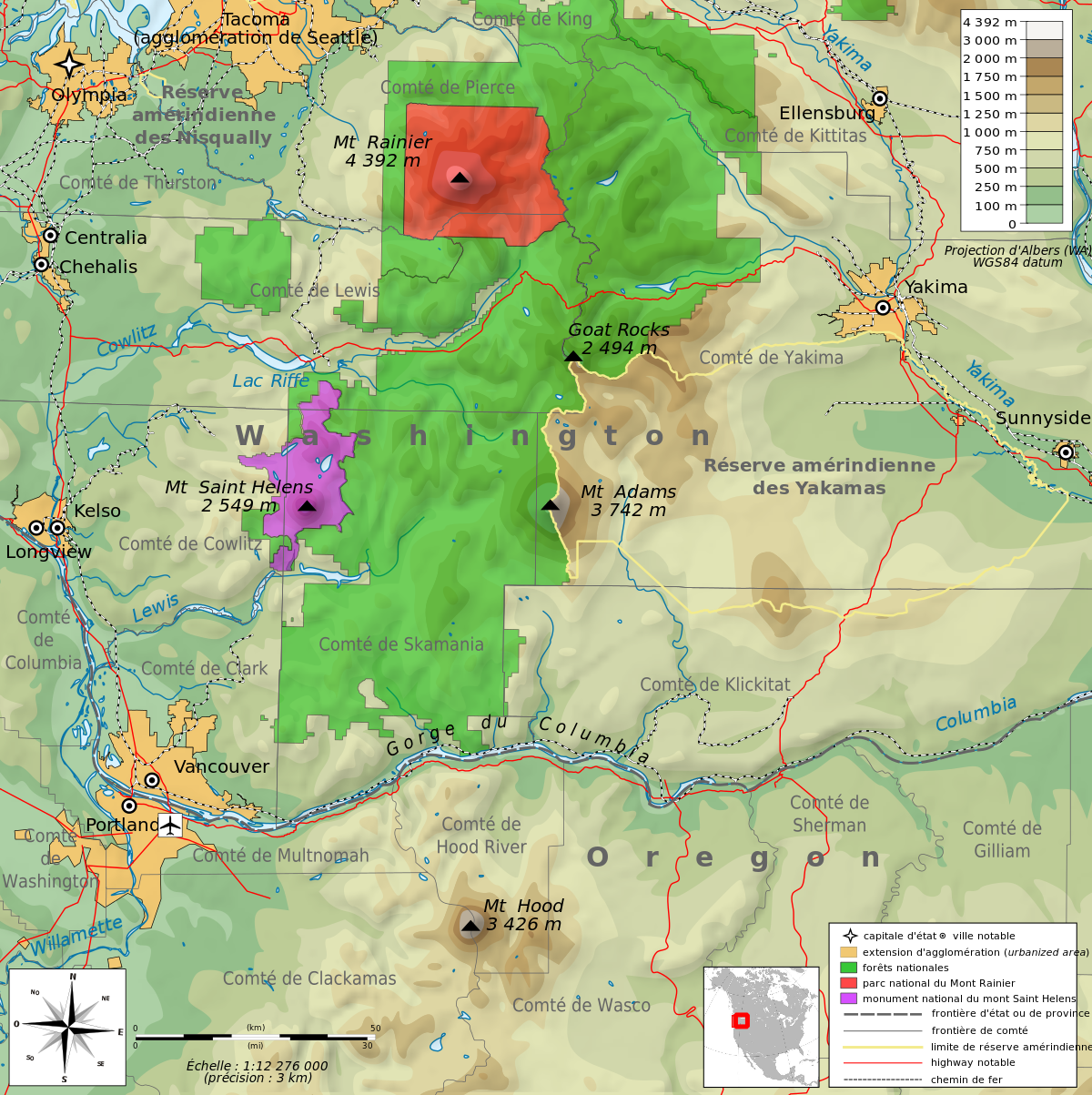

Le versant occidental du mont Adams est localisé à l’intérieur de la forêt nationale Gifford Pinchot qui est gérée par le Service des forêts des États-Unis. Le volcan est en particulier protégé, depuis 1964, au sein de l'aire sauvage du mont Adams (Mount Adams Wilderness) ; elle atteint sa taille actuelle en 1984. Parmi les autres zones protégées situées à proximité se trouvent l'aire sauvage d’Indian Heaven (Indian Heaven Wilderness) au sud-ouest, l’aire sauvage de Goat Rocks (Goat Rocks Wilderness) au nord et le monument national volcanique du mont Saint Helens (Mount St. Helens National Volcanic Monument) à l’ouest.

Évaluation et prévention des risques

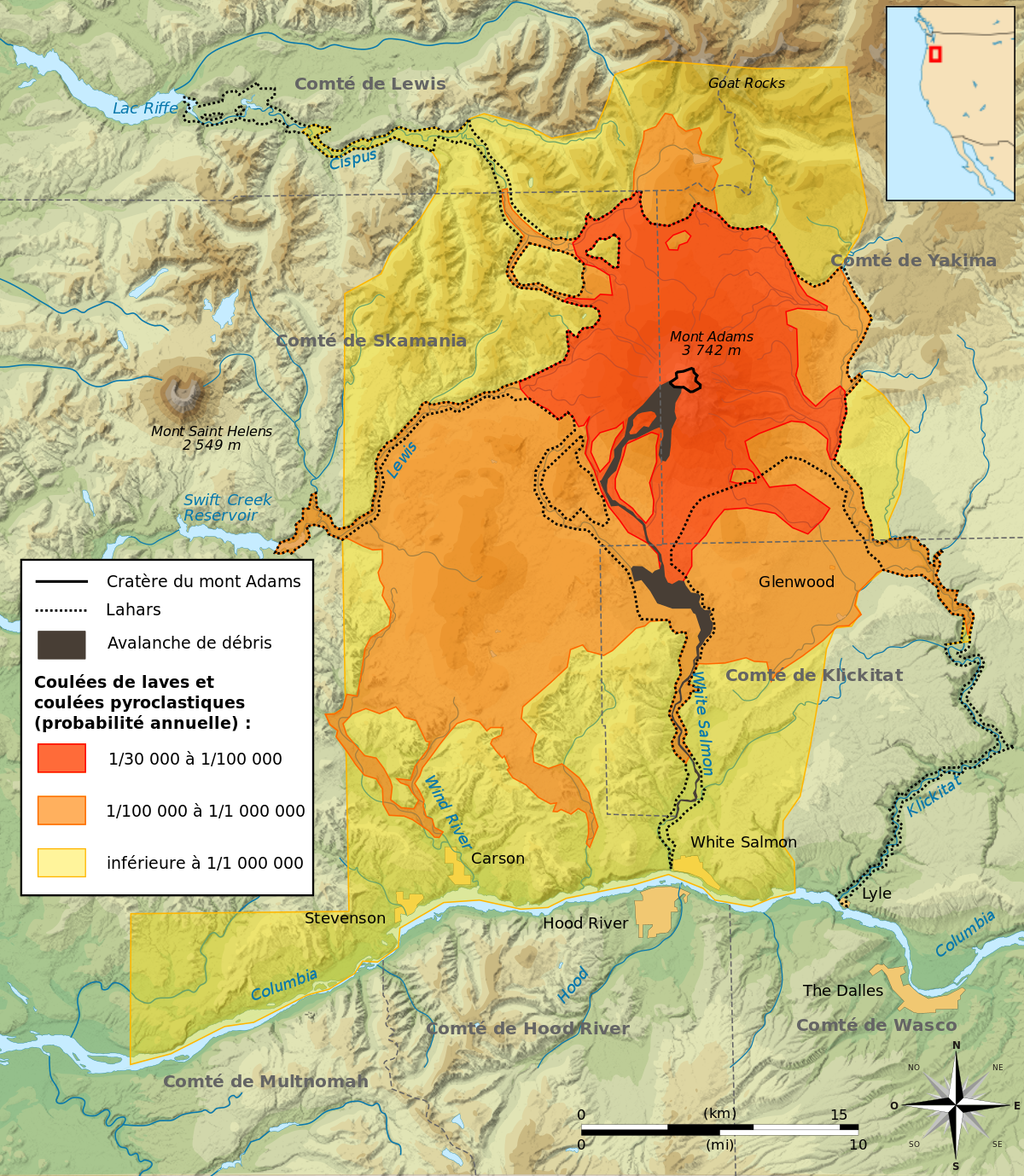

Des anomalies thermiques et des émissions de gaz, y compris du sulfure d'hydrogène, se produisent encore, en particulier sur le plateau sommital, ce qui prouve que le mont Adams est endormi et non éteint. Le risque qu'une nouvelle éruption se produise est toujours présent. Celle-ci devrait suivre le schéma dressé par les précédentes coulées de lave basaltique ou andésitique, avec formation de cônes de scories, sur les flancs du volcan. Ils ne devraient pas être éloignés de plus de dix kilomètres du sommet et les coulées de lave ne devraient pas excéder elles-mêmes dix kilomètres de long, soit une zone à risque de vingt kilomètres de rayon au maximum. Si l'éruption se produit à proximité du sommet, où la quantité de neige et de glace est importante, elle peut être accompagnée de lahars et d'inondations dans les vallées. Toutefois, la remontée de magma annonciatrice d'éruption est facilement détectable par les scientifiques : augmentation de la fréquence et de l'intensité des séismes, réchauffement des sources d'eau, émission de gaz, etc. Dans ce cas, la population pourrait être prévenue plusieurs jours à l'avance et être évacuée. Depuis le début du XXIe siècle, ces signes sont beaucoup moins intenses qu'au mont Saint Helens, au mont Hood ou au mont Rainier.

En raison de l'instabilité des roches constituant le cœur du volcan, il existe un risque élevé d'avalanche de débris. Sur le versant sud-ouest du volcan, la période entre deux phénomènes de ce type est de 1 500 ans au cours des 6 000 dernières années, sans qu'aucune preuve d'éruption simultanée n'ait été démontrée. Le risque est également important sur le versant est. Un événement d'ampleur exceptionnelle, plus volumineux que ceux connus depuis la fin de la dernière glaciation, a une probabilité plus faible mais pas nulle, d'autant que la quantité de roches altérées est mal connue en raison de la calotte glaciaire qui recouvre le sommet. S'il devait se produire sur les versants sud ou est, les lahars pourraient atteindre le fleuve Columbia mais seraient retenus en aval par le barrage de Bonneville ; sur les versants nord et nord-ouest, ils pourraient aboutir dans les rivières Lewis, Cispus et Cowlitz, des barrages situés cinquante à soixante kilomètres en aval pourraient là aussi contenir la boue et les inondations, à condition qu'ils soient préalablement vidés. Le suivi de la déformation des terrains du volcan peut permettre d'anticiper des avalanches de débris mais elles restent beaucoup plus imprévisibles que les éruptions et la prévention est plus difficile. Un lahar peut progresser à 50 km/h.

Les plans d'aménagement peuvent éviter les zones à risques, s'y adapter ou prévoir des installations pour réduire le danger. Cependant, la plus grande partie des zones potentiellement impactées sont situées en forêt nationale Gifford Pinchot ou dans la réserve indienne de Yakama et sont faiblement peuplées. Des campagnes de communication et des exercices d'évacuation sont régulièrement menés afin d'éduquer les habitants en cas de risque imminent.