Mont Adams - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géographie

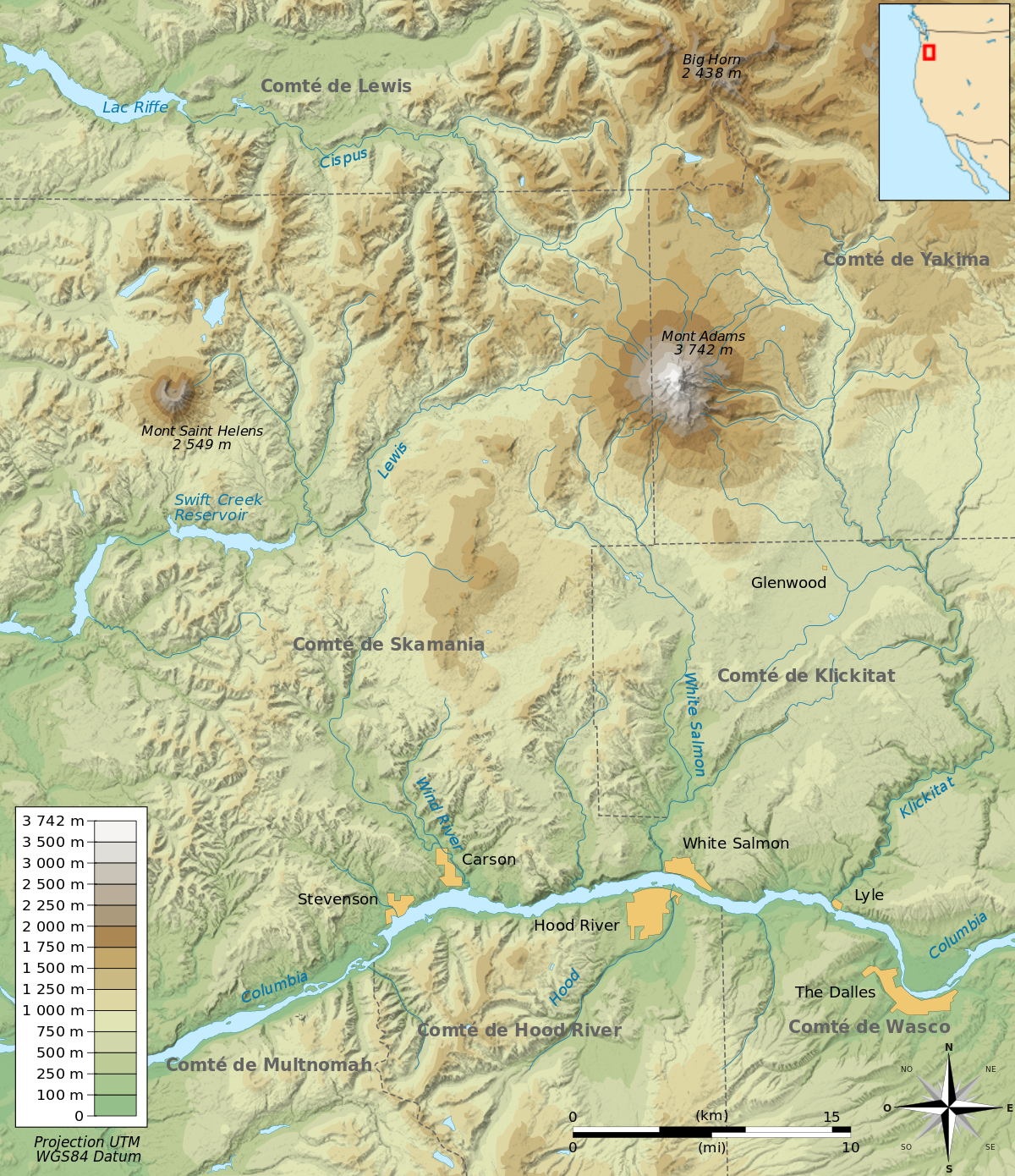

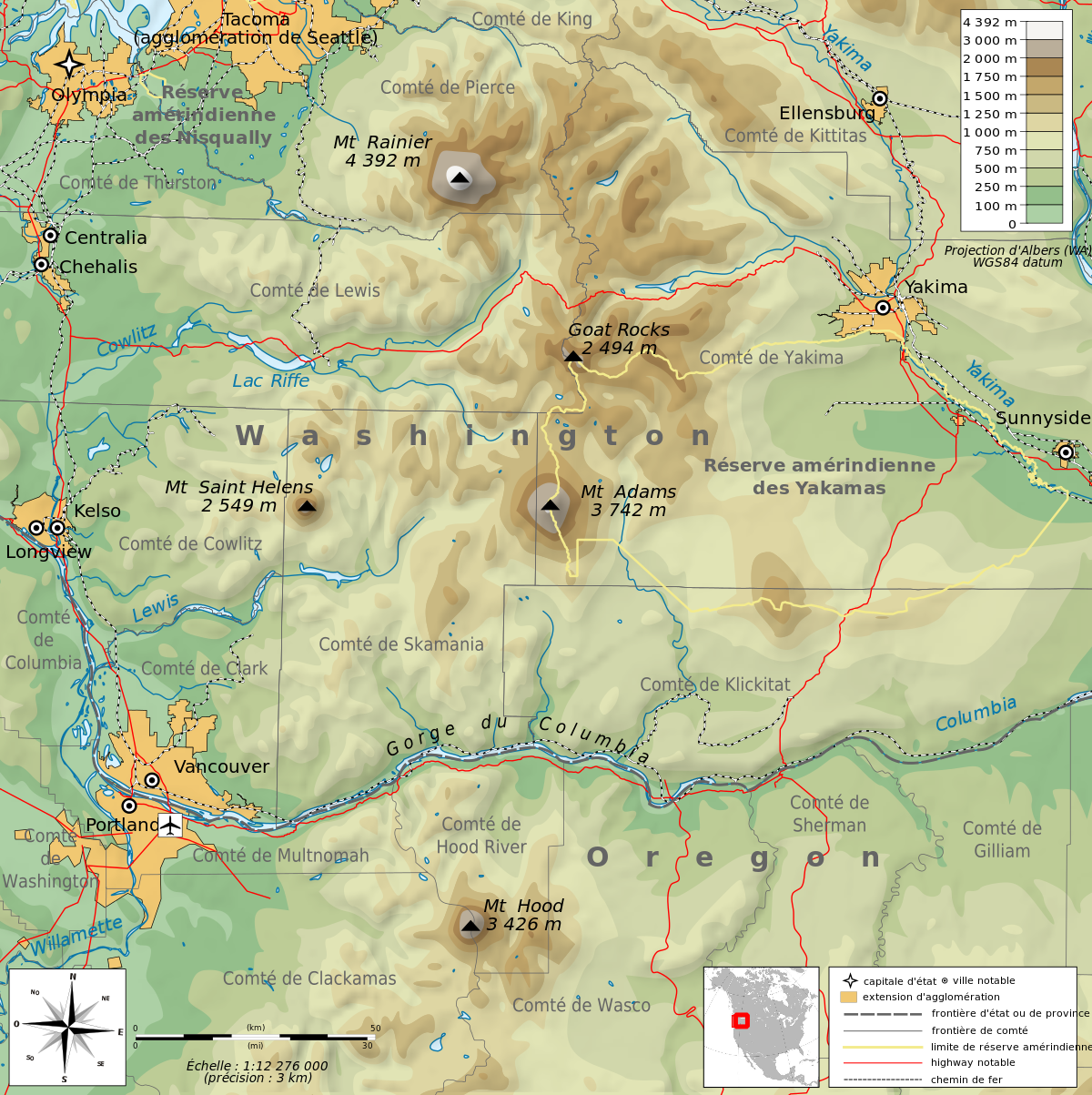

Localisation

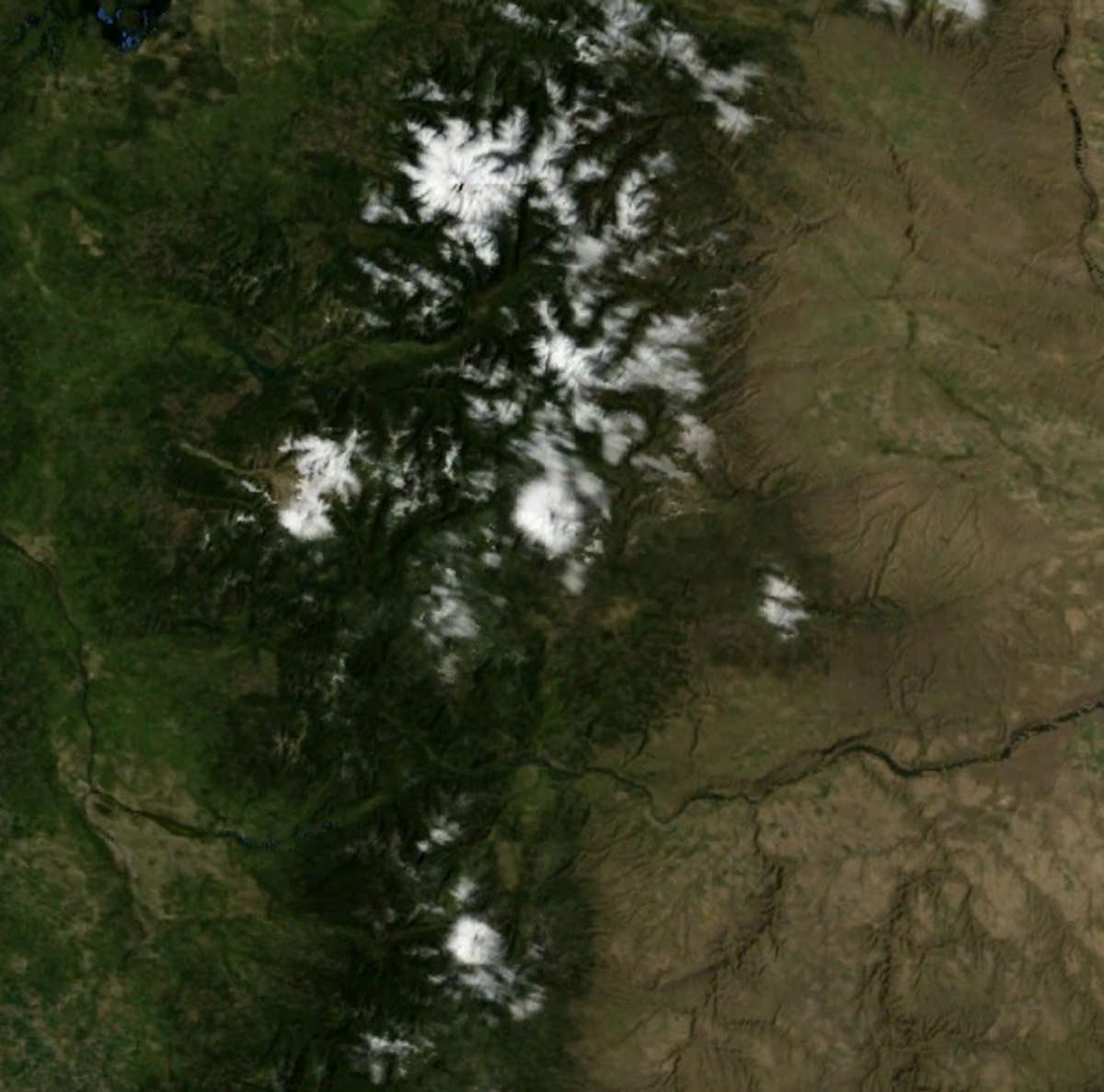

Le mont Adams est situé dans le Nord-Ouest des États-Unis, dans le Sud de l'État de Washington. Le sommet ainsi que les flancs nord-est et sud de la montagne font partie du comté de Yakima tandis que son piémont occidental est inclus dans celui de Skamania. Il se trouve à 85 kilomètres de Yakima à l'est-nord-est, à 120 kilomètres de Portland au sud-ouest et à 135 kilomètres de Tacoma au nord-nord-ouest. La gorge du Columbia, qui forme la frontière de l'État avec celui de l'Oregon, entaille la chaîne des Cascades, dont fait partie le sommet, à 50 kilomètres au sud. Le mont Saint Helens s'élève à 55 kilomètres à l'ouest, le mont Rainier à 75 kilomètres au nord-nord-ouest et le mont Hood à 90 kilomètres au sud-sud-ouest. Une des villes les plus proches est White Salmon, au sud, à la confluence de la rivière du même nom en rive droite du Columbia. L'océan Pacifique se trouve 200 kilomètres à l'ouest. La montagne est accessible par le sud depuis la Washington State Route 14 ou l'Interstate 84, puis en suivant la Washington State Route 141 sur 47 kilomètres en direction du nord jusqu'à la limite de la forêt nationale de Gifford Pinchot, et enfin en empruntant la route forestière 8040500.

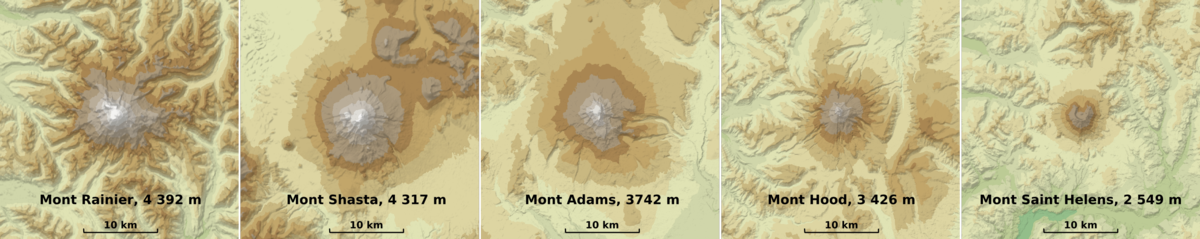

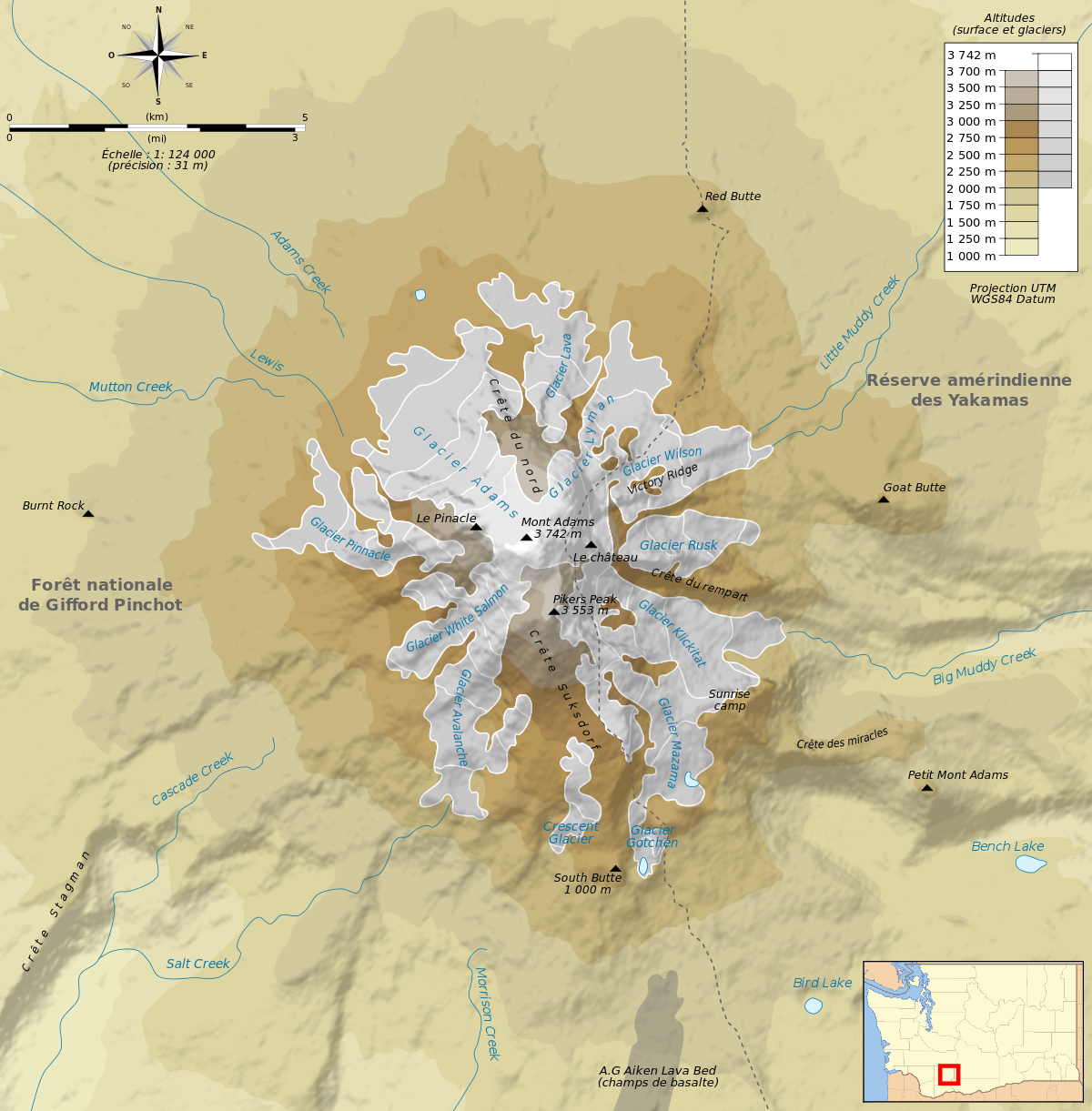

Topographie

Le mont Adams forme un léger ovale dont la base est allongée, dans le sens nord/sud, sur une trentaine de kilomètres et couvre environ 650 km2. Le sommet culmine à 3 742 mètres d'altitude, ce qui en fait le deuxième de l'État de Washington après le mont Rainier et le troisième de la chaîne des Cascades derrière le mont Shasta. Plusieurs promontoires rocheux l'entourent de près : The Pinacle, The Castle, Piker’s Peak. Ils sont le résultat de l'érosion glaciaire et de l'emboîtement de plusieurs anciens cratères qui rendent la zone sommitale relativement plate. Le cratère central est entièrement comblé par la neige et s'ouvre vers l'ouest. Les différentes crêtes (du Rempart, des Miracles, du Nord, Suksdorf, Stagman, Crotton), qui descendent de manière radiale et surplombent des gorges fortement érodées, sont dominées par quelques cônes volcaniques remarquables : Red Butte, Goat Butte, South Butte, le Petit mont Adams ou encore Burnt Rock. De nombreuses grottes souterraines, des tunnels de lave, sont présentes au pied du mont Adams, souvent proches de la surface. Près du Trout Lake, les Ice Caves (littéralement « grottes de glace ») sont ainsi nommées en raison de la neige accumulée à leur entrée et de leurs stalactites.

Hydrologie

Le mont Adams est recouvert par une douzaine de glaciers. Il s'agit, en partant du nord dans le sens des aiguilles d'une montre, des glaciers Lava, Lyman, Wilson, Rusk, Klickitat, Mazama, Gotchen, Crescent, Avalanche, White Salmon, Pinacle et Adams. Ils couvrent 16 km2, soit 2,5 % de la superficie du volcan. L'eau issue de la fonte des glaciers et des précipitations pluvio-neigeuses s'infiltre lentement dans la roche poreuse et resurgit en cascades à la base du cône principal. Au cours de la dernière glaciation, 90 % de la montagne était recouverte par une calotte locale, dont les plus grands glaciers actuels sont les reliquats. Le plus étendu, le glacier Adams sur le versant nord-ouest, emprunte un profond couloir et descend jusqu'à 2 100 mètres d'altitude en une série de cascades de glace sur 4 kilomètres de long. Il constitue le deuxième plus vaste glacier de la chaîne des Cascades après le glacier Carbon du mont Rainier. Le glacier Klickitat, sur le versant est, naît au creux d'un cirque naturel de 1,6 kilomètre d'arc et se termine à 1 800 mètres d'altitude.

Le mont Adams est entièrement compris dans le bassin du Columbia. Les glaciers Avalanche et White Salmon donnent naissance, sur le versant sud-ouest, au Cascade Creek et au Salt Creek qui, en se rejoignant, grossissent la White Salmon, affluent du fleuve. Si le Trout Lake Creek n'est pas directement alimenté par les eaux de fonte des glaciers du mont Adams, il y a 6 000 ans son cours a été interrompu par une avalanche de débris, la seule grande depuis la fin de la dernière glaciation, qui a créé le Trout Lake (« lac à la truite ») juste en amont de la confluence avec la White Salmon. Les eaux du Riley Creek et du Mutton Creek se jettent dans la rivière Lewis, elle-même alimentée par le glacier Adams, sur le versant ouest, et tributaire du Columbia. L'Adams Creek prend également sa source au pied du glacier et se jette pour sa part dans la Cispus River, affluent de la Cowlitz. Sur le versant est, les Little et Big Muddy Creek alimentent la rivière Klickitat.

Géologie

La chaîne des Cascades telle qu'elle se présente de nos jours se met en place entre 7 et 5 millions d'années BP, au début du Pliocène. Avec la séparation simultanée de la plaque Explorer de la plaque Juan de Fuca et l'épaississement de la zone de subduction qui a donné naissance à l'arc volcanique des Cascades, l'angle du plan de Wadati-Benioff augmente. Les frictions deviennent plus intenses, le relief s'accroît et le volcanisme reprend. Les principaux volcans des High Cascades naissent entre 3 millions d'années et 140 000 ans BP. Le volcanisme qui donne naissance au mont Adams primitif apparaît 940 000 ans BP.

Les différents édifices qui se construisent se mettent en place au-dessus d'un socle de roches volcaniques émises tout au long de l'Oligocène. Contrairement aux autres stratovolcans de l'État de Washington, composés d'andésite, le mont Adams est de nature complexe : de la brèche constitue son cœur, des coulées de lave andésitique et basaltique ont comblé les dépressions et les vallées sur les versants tandis que le sommet et les cônes satellites sont formés d'andésite et de dacite. L'activité géothermale combinant chaleur et émissions de gaz a provoqué l'altération d'une grande partie des roches en argile kaolinite, en oxyde de fer, en composés sulfurés et en quartz. Devenues instables, elles ont causé plusieurs avalanches de débris et lahars, dont le plus long s'étend sur 52 kilomètres.

Le mont Adams est inclus dans un champ volcanique comprenant une soixantaine de bouches éruptives alignées selon un axe orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est et totalisant un volume de 200 km3. Il est ainsi le deuxième volcan ayant émis le plus de matériel éruptif après le mont Shasta, en Californie, et devant le mont Rainier qui s'est construit au-dessus d'un socle de granodiorite du Miocène.

Climat

Les précipitations sur le mont Adams proviennent, comme dans toute la chaîne des Cascades, des masses d'air humide de l'océan Pacifique amenées par le biais des vents dominants d'ouest. Elles butent sur le relief imposé par la montagne et se déversent principalement sur le versant occidental par phénomène d'ombre pluviométrique. Ainsi, elles dépassent des hauteurs annuelles d'eau de 1 000 mm en moyenne, pouvant aller jusqu'au double à l'instar de 1950. Cela se traduit par ailleurs par d'importantes quantités de neige. Ainsi, le record relevé à la station ranger du mont Adams est de 6,85 mètres de neige cumulée durant cette même année 1950, assez loin toutefois des 28,96 mètres reçus en une saison au mont Baker, dans les North Cascades, en 1998-1999.

| mois | jan. | fév. | mar. | avr. | mai | jui. | jui. | aoû. | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | -5,5 | -3,7 | -1,8 | 0,3 | 3,4 | 6,7 | 8,7 | 8,1 | 4,8 | 1,4 | -1,4 | -3,8 | 1,4 |

| Température moyenne (°C) | -1,6 | 0,8 | 4,0 | 7,6 | 11,6 | 15,1 | 18,6 | 18,0 | 14,0 | 8,6 | 2,9 | -0,3 | 8,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 2,3 | 5,4 | 9,8 | 14,8 | 19,7 | 23,4 | 28,4 | 27,9 | 23,2 | 15,8 | 7,1 | 3,1 | 15,1 |

| Précipitations (mm) | 194,8 | 139,2 | 116,8 | 59,4 | 40,1 | 29,0 | 7,1 | 15,0 | 33,8 | 91,4 | 176,5 | 201,9 | 1 105,4 |

| dont neige (cm) | 91 | 45 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 69 | 253 |

| Record de froid (°C) | -32,2 | -31,1 | -21,7 | -10,6 | -6,7 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -11,7 | -13,9 | -25,6 | -28,9 | -32,2 |

| Record de chaleur (°C) | 15,0 | 17,8 | 26,1 | 33,3 | 36,1 | 39,4 | 42,2 | 42,2 | 36,7 | 31,7 | 21,1 | 17,2 | 42,2 |

| Record de pluie en 24 h (mm) | 121,9 | 81,5 | 106,2 | 52,8 | 48,0 | 50,8 | 29,2 | 55,9 | 53,1 | 85,1 | 95,3 | 182,9 | 182,9 |

Milieu naturel

La richesse de la biodiversité des espèces sur le volcan s’explique par la présence de biotopes variés. Le volcan joue en effet le rôle de frontière naturelle entre les régions humides de l’ouest et les régions plus arides à l’est de la chaîne des Cascades. Son important dénivelé agit également sur la biodiversité en créant de nombreux biotopes.

Selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, le parc national se trouve dans l'écorégion de la « cordillère occidentale des montagnes boisées du nord-ouest ». Selon le système de classement du WWF, la zone appartient à l'écorégion Central and Southern Cascades forests qui se caractérise par une région montagneuse couverte de conifères et dont le climat est d'autant plus humide que l’on se dirige vers l'ouest de la région.

Flore

En altitude, les conditions favorables à la croissance des plantes se limitent à une très courte période. La floraison débute ainsi vers la mi-juillet et s’achève dès la mi-août. En plus du climat difficile, le sol en lui-même n’est pas de très bonne qualité ce qui limite d’autant plus le développement de la flore.

Au-dessus de la limite des arbres se trouvent la Phlox diffuse (Phlox diffusa), la Pédiculaire (Pedicularis racemosa), la Vergerette (Erigeron peregrinus), le Lupin (Lupinus latifolius), la Mimule de Lewis (Mimulus lewisii) et le « Pinceau indien » (Castilleja parviflora). Les zones sablonneuses accueillent la Cistanthe à ombelle (Cistanthe umbellata). Parmi les autres plantes se trouvent le Phyllodoce à feuilles de camarine (Phyllodoce empetriformis), la Gentiane (Gentiana calycosa), le Lys des avalanches (Erythronium montanum), l’Herbe d'ours (Xerophyllum tenax), la Renouée (Polygonum newberryi), le Gryoselle de Jeffrey (Dodecatheon jeffreyi) et le Populage blanc (Caltha leptosepala). Les anciennes coulées de lave sont plutôt recouvertes de mousses et de lichens.

La forêt se compose essentiellement de conifères. À basse altitude, elle se compose du Sapin gracieux (Abies amabilis), de la Pruche de l'Ouest (Tsuga heterophylla), du Sapin noble (Abies procera), du Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii), du Thuya géant de Californie (Thuja plicata) et du Pin argenté (Pinus monticola). Plus haut, ces arbres se font remplacer par le Pin à écorce blanche (Pinus albicaulis), la Pruche subalpine (Tsuga mertensiana) et le Sapin subalpin (Abies lasiocarpa). Parmi les autres arbres se trouvent l’Épicéa d'Engelmann (Picea engelmannii) et le Pin tordu (Pinus contorta). L’Azalée blanche (Rhododendron albiflorum) et le Genévrier commun (Juniperus communis) représentent quelques-uns des arbustes de la région. La région est également appréciée des touristes grâce à la présence de nombreuses plantes portant des baies comestibles (Huckleberry) dont l’airelle à feuilles membraneuses (Vaccinium membranaceum).

Faune

Les mammifères sont représentés par l’Ours noir (Ursus americanus), le Cerf hémione (Odocoileus hemionus columbianus), le Wapiti (Cervus canadensis), le Coyote (Canis latrans), la Marmotte des Rocheuses (Marmota caligata), la Musaraigne palustre (Sorex palustris), le Pika américain (Ochotona princeps), le Lièvre d'Amérique (Lepus americanus), le Spermophile à mante dorée des Cascades (Spermophilus saturatus), l'Écureuil terrestre de Californie (Spermophilus beecheyi), l'Écureuil de Douglas (Tamiasciurus douglasii), le Tamia mineur (Tamias minimus), le Tamia de Townsend (Tamias townsendii), le Porc-épic d'Amérique (Erethizon dorsatum), la Martre d'Amérique (Martes americana) et la Chèvre des montagnes rocheuses (Oreamnos americanus).

Parmi les oiseaux se trouvent le Tétras fuligineux (Dendragapus fuliginosus), le Tétras du Canada (Falcipennis canadensis), le Lagopède à queue blanche (Lagopus leucura), le Mésangeai du Canada (Perisoreus canadensis), la Mésange de Gambel (Poecile gambeli), le Cassenoix d'Amérique (Nucifraga columbiana), le Roitelet à couronne dorée (Regulus satrapa), le Roselin à tête grise (Leucosticte tephrocotis), la Buse à queue rousse (Buteo jamaicensis), l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), l'Épervier de Cooper (Accipiter cooperii), l'Épervier brun (Accipiter striatus), le Faucon des prairies (Falco mexicanus), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), l'Urubu à tête rouge (Cathartes aura), la Gélinotte huppée (Bonasa umbellus), le Grand-duc d'Amérique (Bubo virginianus), l'Engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor), le Martinet de Vaux (Chaetura vauxi), le Colibri roux (Selasphorus rufus), le Pic à tête blanche (Picoides albolarvatus), le Pic mineur (Picoides pubescens), le Pic chevelu (Picoides villosus), le Pic flamboyant (Colaptes auratus), le Pioui de l'Ouest (Contopus sordidulus), le Moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), le Viréo mélodieux (Vireo gilvus), le Grand Corbeau (Corvus corax), le Geai de Steller (Cyanocitta stelleri), l'Hirondelle à face blanche (Tachycineta thalassina), l'Alouette hausse-col (Eremophila alpestris), la Mésange à tête noire (Poecile atricapillus), la Mésange à dos marron (Poecile rufescens), la Sittelle à poitrine rousse (Sitta canadensis), le Grimpereau brun (Certhia americana), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), le Roitelet à couronne rubis (Regulus calendula), le Solitaire de Townsend (Myadestes townsendi), le Merle d'Amérique (Turdus migratorius), le Pipit d'Amérique (Anthus rubescens), la Paruline de Townsend (Dendroica townsendi), la Paruline à croupion jaune (Dendroica coronata), le Tangara à tête rouge (Piranga ludoviciana), le Cardinal à tête noire (Pheucticus melanocephalus), le Tohi tacheté (Pipilo maculatus), le Junco ardoisé (Junco hyemalis), le Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra), le Roselin de Cassin (Carpodacus cassinii), le Gros-bec errant (Hesperiphona vespertina) et le Tarin des pins (Carduelis pinus).

Quelques reptiles sont présents, à l'instar du Lézard des palissades (Sceloporus occidentalis), de la Couleuvre agile (Coluber constrictor), de la Couleuvre à nez mince (Pituophis catenifer) et de la Couleuvre du Nord-Ouest (Thamnophis ordinoides).

Parmi les insectes figurent des fourmis, des syrphes, des chrysopes, des taons, des mouches à toison, des bombyles, des bourdons, des abeilles, des fourmis de velour, des libellules dont l'Anax de juin (Anax junius) et des demoiselles, des coléoptères, des criquets ou encore des papillons dont Oeneis nevadensis, Cercyonis sthenele, Papilio eurymedon, Papilio zelicaon, Papilio rutulus, Carterocephalus palaemon, l'Hespérie du brome (Carterocephalus palaemon), Hesperia juba, Callophrys augustinus, Incisalia eryphon, Neophasia menapia, Pontia sisymbrii, le Fadet des tourbières (Coenonympha tullia), Colias philodice, le Vulcain (Vanessa atalanta), Limenitis lorquini, la Vanesse du chardon (Vanessa cardui), Vanessa annabella, Aglais milberti, le Morio (Nymphalis antiopa), la Vanesse du céanothe (Nymphalis californica), Apodemia mormo, Speyeria zerene, le Nacré lapon (Boloria chariclea), Phyciodes cocyta, Phyciodes mylitta, Phyciodes pulchella, Chlosyne hoffmanni, Chlosyne palla, Euphydryas chalcedona, Polygonia gracilis, Callophrys sheridanii, le Porte-queue gris (Strymon melinus), Lycaena mariposa, Lycaena helloides, Lycaena nivalis, Plebejus anna, l'Azuré des soldanelles (Agriades glandon), Icaricia icarioides, Lycaeides melissa, Glaucopsyche lygdamus, l'Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus), Hemileuca eglanterina et Pyrrharctia isabella.

Les mollusques sont représentés par des escargots, les arachnides par Argiope sp. et les amphibiens par le Triton rugueux (Taricha granulosa), la Rainette du Pacifique (Pseudacris regilla), la Grenouille des Cascades (Rana cascadae) et le Crapaud boréal (Anaxyrus boreas).