Mont Saint Helens - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire géologique

Les plus anciennes activités éruptives

La première période éruptive du mont Saint Helens est connue sous le nom de Ape Canyon Stage (il y a environ 35 000 ans), la « période Cougar » (Cougar Stage) date d'environ 18 000 ans et la période de Swift Creek d'environ 8 000 ans. Ces trois premières périodes sont groupées sous la dénomination de « Période Ancienne ». La période moderne qui commença en 2 500 ans av. J.-C. est appelée Spirit Lake Stage. La période moderne et la période ancienne diffèrent dans la composition des laves. Les anciennes sont composées de dacite et d'andésite alors que la composition de la période moderne est plus diversifiée avec notamment de l'olivine, du basalte en plus de l'andésite et du dacite.

Le mont Saint Helens débuta sa croissance au Pléistocène il y a environ 37 600 ans. Durant la période Ape Canyon stage se produisirent des éruptions composées de pierres ponces et de cendres. Il y a 36 000 ans, un grand lahar coula en bas du volcan. Les coulées de boues étaient de force importante durant tous les cycles des éruptions du Saint Helens. La première période se termina il y a environ 35 000 ans et fut suivie de 17 000 années de calme. Des parties du premier cône du volcan ont été déplacées par des glaciers durant la glaciation qui eut lieu il y a 14 000 à 18 000 ans.

La seconde période éruptive, composée de nuées ardentes et de coulées de laves, commença il y a 20 000 ans et dura 2 000 ans. Après 5 000 nouvelles années de sommeil, le volcan se réveilla il y a 13 000 ans avant de se rendormir il y a 8 000 ans de cela. Cette dernière période ancienne vit la présence de coulées pyroclastiques, la montée du dôme et le recouvrement du paysage avec des ejectas.

Périodes éruptives de Smith Creek et de Pine Creek

Le repos qui dura alors environ 3 500 ans s'arrêta il y a environ 4 500 ans avec le début de la période de Smith Creek. Les éruptions crachèrent d'énormes quantités de cendres et de pierres ponces jaunes-brunes qui recouvrirent des zones de plusieurs milliers de kilomètres carrés. L'éruption qui est survenue 1 900 ans av. J.-C. est sans conteste la plus grande qu'ait connu le mont durant l'époque Holocene si l'on en juge le volume d'une couche de cendres datant de cette période. Cette période éruptive dura jusque 1 600 av. J.-C. et laissa une couche de 46 centimètres de matières rejetées à 80 kilomètres de là dans le parc national du Mont Rainier. Des traces furent même retrouvées au Nord-Est du parc national Banff dans la province canadienne de l'Alberta et dans l'État de l'Oregon au sud. Cela laisse penser qu'une quantité d'environ 10 km3 de matières fut rejetée durant ce cycle. Le volcan se reposa ensuite durant 400 ans.

Le Saint Helens se réveilla à nouveau 1 200 ans av. J.-C. durant la période éruptive de Pine Creek. Elle dura 400 ans et fut caractérisée par de plus petites éruptions. Plusieurs coulées pyroclastiques touchèrent les vallées avoisinantes. Une grande coulée de boue obstrua en partie 65 kilomètres du cours de la rivière Lewis entre 1 000 et 500 ans av. J.-C.

Périodes éruptives de Castle Creek et de Sugar Bowl

La période éruptive de Castle Creek commença 400 av. J.-C. et est caractérisée par un changement dans la composition de la lave avec l'apparition d'olivine et de basalte. Le sommet d'avant 1980 commença alors à se former. Des coulées importantes de laves caractérisaient cette période par rapport aux anciennes qui étaient composées en plus grande proportion de rejets de cendres. Une coulée de lave se jeta dans les rivières Lewis et Kalama cent ans av. J.-C.. Le premier siècle de notre ère vit une coulée de boue atteindre les vallées des rivières Toutle et Kalama. Elle pourrait même avoir atteint le fleuve Columbia River. 400 ans de sommeil s'ensuivirent.

La période nommée Sugar Bowl fut courte et très différente des autres. Elle vit la première explosion latérale du mont avant celle de 1980. Le volcan commença à lentement former un dôme avant d'exploser violemment une ou deux fois en rejetant de petits volumes de matières.

Période Kalama et Goat Rocks

700 ans de sommeil se brisèrent en 1480 lorsque de grosses quantités de matières éruptives grisâtres furent rejetées au début de la période Kalama. L'éruption de 1480 fut plusieurs fois plus importante que celle du 18 mai 1980. En 1482, une autre éruption semblable en volume à celle de 1980 eut lieu. Les cendres furent rejetées à 9,5 kilomètres au nord-est du volcan en créant une couche d'un mètre de cendres. À 80 kilomètres, la couche mesurait encore cinq centimètres d'épaisseur. Des coulées pyroclastiques atteignirent le bassin de la rivière Kalama. Le cycle s'arrêta aux alentours de 1647 et cela pendant une période de 150 ans.

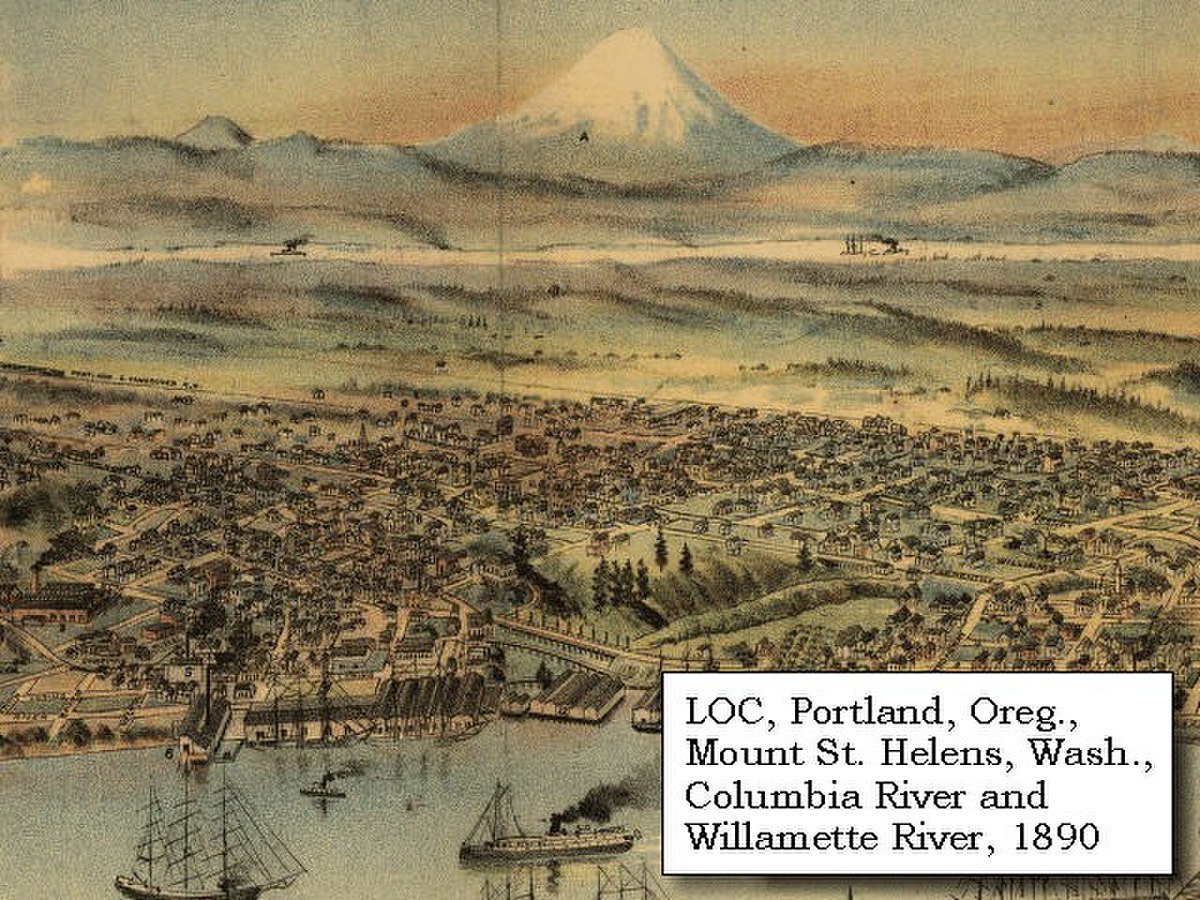

La période éruptive de 57 ans de Goat Rocks débuta en 1800. Pour la première fois de l'histoire du volcan, des écrits relatèrent les évènements grâce à l'arrivée récente des colonisateurs blancs. Comme pour la période précédente, l'éruption commença par une explosion de dacite suivie de coulées de lave d'andésite. L'éruption culmina avec la création d'un dôme de dacite. L'éruption de 1800 rivalisait en puissance avec celle de 1980 bien qu'aucune destruction massive du cône n'ait eut lieu. Les cendres furent rejetées au centre et à l'Est de l'État de Washington, au Nord de l'Idaho et à l'Ouest du Montana. Une douzaine de petites éruptions de cendres se produisirent entre 1831 et 1857 dont une plus importante en 1842. La cheminée d'expulsion se trouvait très vraisemblablement dans la zone de Goat Rocks située sur le flanc Nord-Est du volcan.

Période éruptive contemporaine

1980 à 2001

Le 20 mars 1980, le mont Saint Helens fut le théâtre d'un tremblement de terre d'une magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter. Des vapeurs s'échappèrent dès le 27 mars. À la fin du mois d'avril, le côté nord de la montagne commença à se bomber. Un second tremblement de magnitude 5,1 commença le 18 mai à 8h32 sans signe précurseur. Celui-ci endommagea fortement le flanc nord du volcan en créant un éboulement gigantesque. Les matières volcaniques sous pression à l'intérieur du Saint Helens se libérèrent en une énorme coulée pyroclastique qui recouvrit la végétation et les habitations sur 600 km2. L'éruption fut classée en force 5 en indice d'explosivité volcanique.

La destruction du flanc créa des lahars (coulées de boue) composés de glaces, de neiges et d'eau. Les lahars s'écoulèrent sur plusieurs kilomètres le long des rivières Toutle et Cowlitz en détruisant des ponts et des camps de bûcherons. Un total d'environ trois km3 de matières fut ainsi transporté jusqu'à 27 kilomètres du volcan.

Pendant plus de neuf heures, un énorme panache de cendres assombrit le ciel en grimpant à une hauteur comprise entre 20 et 27 kilomètres d'altitude. Le panache se déplaça vers l'est à une vitesse moyenne de 95 km/h en atteignant l'État de l'Idaho à midi.

Aux environs de 17h30, le panache diminua en taille et le nombre d'explosions diminua les jours suivants. L'énergie dégagée équivalait à 350 mégatonnes de TNT ce qui est semblable à 27 000 bombes atomiques d'Hiroshima. Le volcan rejeta au total 2,9 km3 de matières sans compter les matières déplacées lors du glissement de terrain. La hauteur du volcan chuta de 400 mètres et un cratère de 3,2 kilomètres de diamètre pour 800 mètres de profondeur se créa. L'éruption tua 57 personnes, environ 7 000 grands animaux sauvages (cerfs, wapitis, et ours) et une estimation de douze millions de poissons. L'éruption détruisit ou endommagea 200 maisons, 24 kilomètres de voies ferrées et 300 kilomètres de routes.

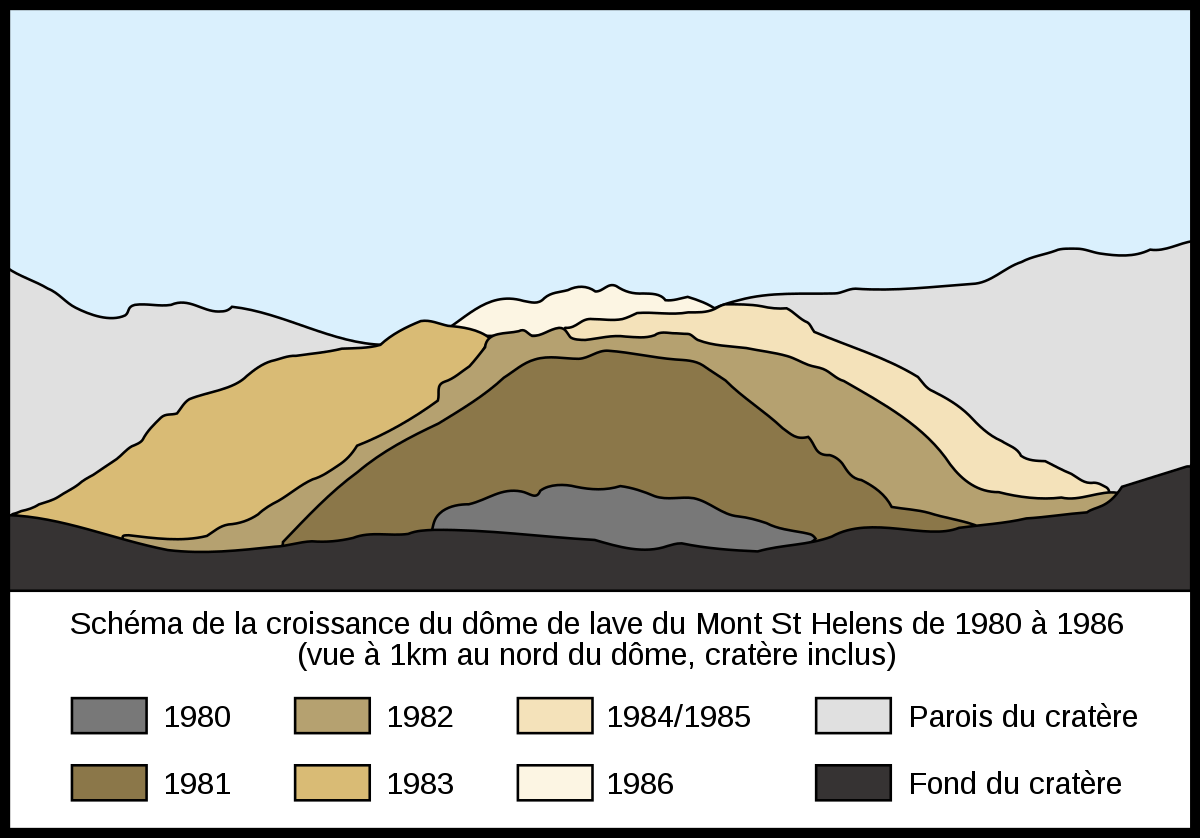

Entre 1980 et 1986, l'activité continua avec la création d'un nouveau dôme dans le cratère. Du 7 décembre 1989 au 6 janvier 1990 et du 5 novembre 1990 au 14 février 1991, le volcan entra en éruption en projetant de gros nuages de cendres.

2004 à aujourd'hui

Le magma atteignit le sommet du cratère le 11 octobre 2004 en créant un nouveau dôme au sud du cratère existant. Il continua à grandir en 2005 et 2006. Le mont Saint Helens montra une activité renforcée le 8 mars 2005 lorsqu'un panache de poussières monta à 11 000 mètres d'altitude ce qui le rendit visible depuis la ville de Seattle. Cette éruption mineure fut accompagnée d'un tremblement de terre de magnitude 2,5.

Le 22 octobre 2006, un tremblement de terre de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter causa la chute d'une partie du dôme magmatique qui envoya une projection de cendres à plus de 600 mètres de hauteur.

Le 19 décembre 2006, un large panache de cendres fut observé faisant croire à la population qu'une grosse éruption avait eu lieu. À contrario, l'observatoire régional des volcans (USGS) ne mentionna rien d'alarmant dans la taille du panache observé. Le volcan est en fait en éruption permanente depuis octobre 2004 mais les éruptions ont toujours été très limitées.

Le 22 août 2009, plusieurs séismes de magnitude 2 à 2,4 sur l'échelle de Richter ont été enregistrés. Suite à ces secousses, l'activité géothermique du dôme de lave du cratère a augmenté.

Le 12 avril 2010, après de longs mois d'une intensité géothermique faible, un sursaut d'activité de la chambre magmatique a provoqué un dégagement intempestif de fumées à forte teneur en sulfure d'hydrogène.