Romagne (Italie) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La Romagne est une région historique de l'Italie septentrionale, qui avec l'Émilie forme la région de l'Émilie-Romagne dans la zone géographique de la plaine du Pô.

Les limites géographiques

Les limites géographiques sont : à l’ouest le fleuve Sillaro, au nord le fleuve Reno, au sud-ouest la chaîne des Apennins tosco-romagnole jusqu’au Mont Maggiore. De là, le confins continue en ligne droite jusqu’à l’éperon de Fiorenzuola di Focara, entre Cattolica et Pesaro. À l’est le confins est représenté par la mer Adriatique.

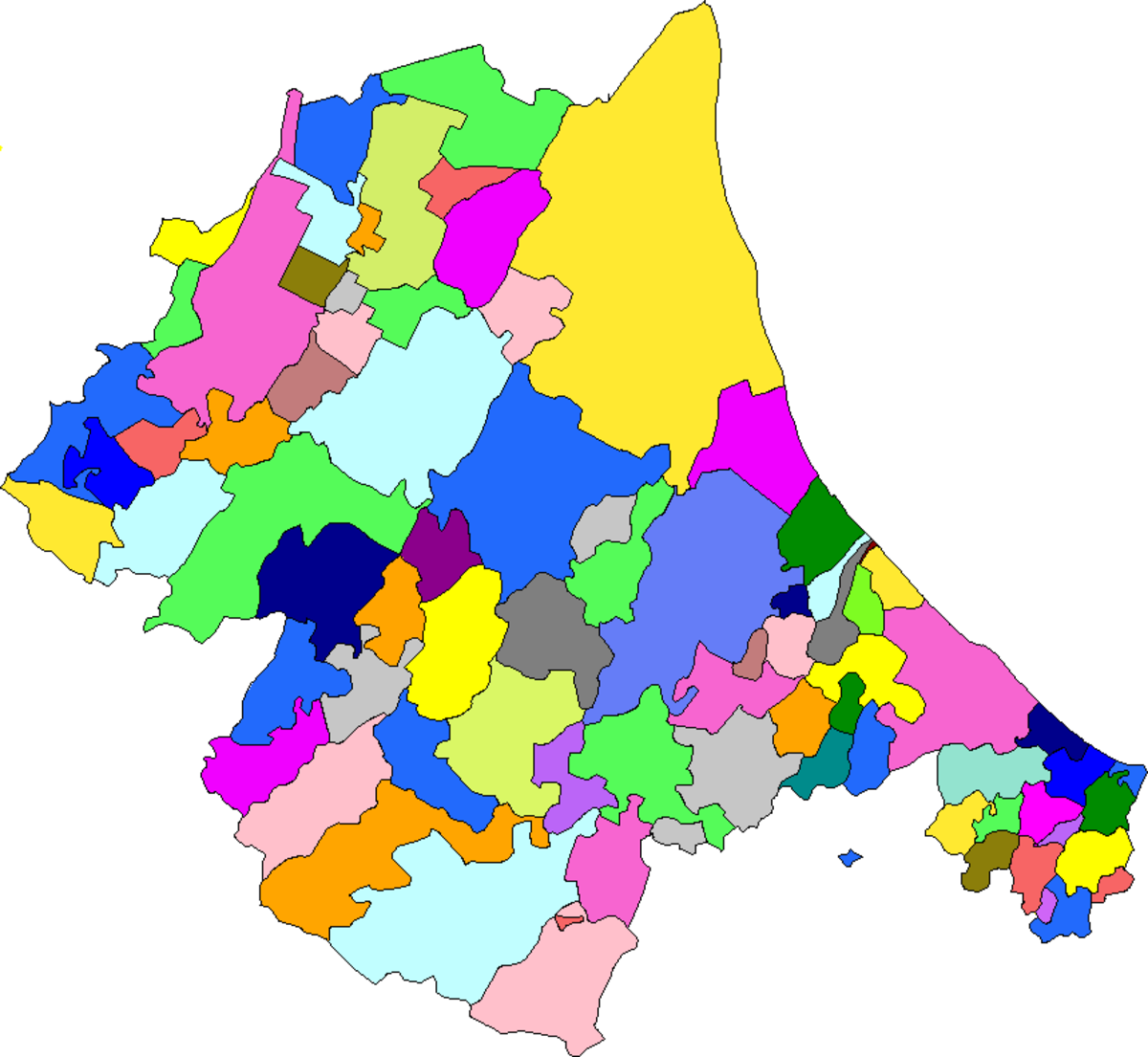

La Romagne comprend, les provinces de Ravenne, Forlì-Césène, Rimini et une partie de la province de Bologne (circonscription d’Imola). Généralement, on considère faisant partie aussi du territoire romagnol la localité de Badia Prataglia située sur la commune de Poppi et une partie de la commune de Sestino en province d’Arezzo et Firenzuola, Palazzuolo sul Senio et Marradi dans la province de Florence.

Ces provinces faisait partie des 4 Légations qui composaient la Romagne, qui avec les Marches, l'Ombrie, le Lazio et une partie de la Campanie faisaient partie de l'État pontifical selon le découpage du Papa Pie VII en 1816.

Histoire

L’histoire de la Romagne commence avant l'époque romaine :

La Romagne pré-romaine

La préhistoire

La Romagne fut habitée déjà dans la préhistoire, d’après les nombreuses fouilles archéologiques : le site le plus fameux est situé au Mont Poggiolo, près de Forlì.

Le mont Poggiolo est une colline sur lequel émerge un intéressant château, qui doit encore être restauré. À peu de distance, dans une localité appelée “Casa Belvédère” (Ca' Belvédère), ont été retrouvées, à partir de 1983, des milliers de pièces remontant à environ 800 000 ans en arrière, considérées de grande importance pour l’histoire locale, mais aussi pour l’histoire de l'Italie du Paléolithique.

Des Ombriens aux Celtes

Les premiers habitants de l'actuelle Romagne furent les Ombriens et les Étrusques. Toutefois, environ en 350 av. J.-C. le territoire du peuple qui a donné la première empreinte à la Romagne fut conquis par les Celtes, toutefois ces peuples aurochtones ne disparurent pas totalement. En effet, fort probablement, le grand auteur dramatique de Sarsina (aujourd'hui en province de Forlì) Titus Maccius Plautus était d'origine Ombrienne.

L'époque celte

À la vague celtique, les Ombriens et les Étrusques ont résisté militairement autant que possible, pour ensuite succomber à l'armée adverse. Les Étrusques vaincus sur le Tessin, les Boïens et les Senons passèrent l'Eridan (l'ancien nom du Pô) en chassant les derniers groupes de résistants. Ayant rejoint la côte Adriatique, les Senons réussirent à occuper un vaste territoire qui fut appelé ensuite par les Romains Ager Gallicus, dont les frontières, comme raconte Tite-Live, furent clairement définies : les terres comprises entre le fleuve romagnol Utis (aujourd'hui le Montone) et le fleuve Esino, qui glisse près de l'actuel Jesi (Italie). Ainsi, pendant que Lingons et Boïens s'établirent dans la plaine du Pô (ou Padanie) septentrionale, les Senons peuplèrent la Romagne méridionale en allant jusqu'à la moitié septentrionale de l’actuel région des Marches.

L'installation celtique, au-delà des 2 000 ans, a transmis, entre autres choses, le dialecte romagnol, dérivé du latin mais avec un solide substrat celtique.

L'hégémonie de l’Empire romain

La conquête des Romains

La présence des Celtes fut vite menacée par la puissance de la République romaine. Un danger dont les Celtes se rendirent compte déjà avant la réalisation de la Via Aemilia qui, commencée en 181 av. J.-C., sera le moyen de pénétration romaine dans les territoires. Malgré tout, devant l'imminent danger les Senons et les Boïens restèrent désunis, probablement pour des différents sur le contrôle des commerces dans le haut Adriatique.

En 390 av. J.-C., pour répondre à l'avancée romaine, les Senons commandés par Brenno occupèrent Rome avec une armée qui comptait dans ses rangs quelques Romagnols de l'époque. Mais c’est Rome qui est prédestinée à la victoire : en effet en 295 av. J.-C. avec la victoire à Sentino fut entamé le déclin des Senons et des Samnites, qui, peu d'années après, furent définitivement écrasés.

Beaucoup de villes de la Romagne ont été fondées sous contrôle des Romains : Faventia (Faenza) Ariminum (Rimini), Forum Livii (Forlì), Forum Cornelii (Imola), Forum Popili (Forlimpopoli), et d’autres encore.

Époque républicaine

En 192 av. J.-C., lorsque Publius Cornelius Scipion (dit l’africain) chassa les Celtes au-delà du Pô, après la bataille de Milan, cela chassa les Gallium au-delà des Alpes et stoppa leur domination après trois siècles d'occupation en Italie et en Romagne.

Malgré la conquête romaine, l'héritage celtique ne fut pas tout à fait éradiqué. L'occupation fut en effet respectueuse des prédécesseurs : Senons et Lingons non compromis avec Hannibal furent autorisés à rester sur les territoires et, semble-t-il, bénéficièrent même de la distribution et de la mise en culture des terres par le système de centuriation romaine.

La rencontre de Lucca en 56 av. J.-C. assigna à Jules César le consulat (établi entre lui et Pompée) de la Gaule en 48 av. J.-C. : mais le Sénat fit marche-arrière et intima à Jules César de céder le gouvernement de la Gaule et retirer son armée. César réagit par lui-même et le 12 janvier de l’an 49 av. J.-C. traversa le Rubicon, en ces temps, frontière infranchissable pour un général en armes (aujourd'hui cours d'eau de la province de Forlì-Césène), puis se diriga vers Rimini et ensuite sur Rome. C'est à cette occasion que Jules César lança la célèbre phase IACTA EST ALEA (le sort en est jeté).

Époque impériale

Avec Auguste et l'époque impériale s'accrut l'importance de Ravenne et le port de Classe. L’Italie est alors géographiquement subdivisée en 11 régions. La Romagne est comprise dans la huitième région, dite Gallia Togata Cisalpina (Gaule Togata cisalpine) et a pour frontières les Apennins, le Pô et Rimini.

La répartition du territoire italien changea avec Trajan d'abord et avec Adrien ensuite : l'Italie est alors composée de 18 régions. Dans cette importante division la Gaule Cispadane était séparée en deux régions distinctes, 10e et 11e, appelées respectivement Émilie et Flaminia (Romagne) et ayant Bologne et Ravenne comme capitales, c’est-à-dire la région émilie-Romagne actuelle.

Les invasions germanique

En 402, Alaric Ier, roi des Wisigoths, envahit l'Italie et pilla la Flaminia.

En 410, se produisit le pillage de Rome par Alaric.

Soixante ans après, en 476 : Odoacre, roi des Hérules et des Skires, descendit en Italie, entra victorieux à Ravenne où il déposa Romulus Augustule. À cette date, les historiens ont établi la fin de l'Empire romain d'Occident et le début du Moyen Âge.

La Romagne

Pendant que le territoire subordonné aux lombards fut dénommé Langbard , puis Longobardia et ensuite Lombardie , la péninsule devint en contre-position "Romandiola", "Romania" et ensuite "Romagna". Ce furent des siècles décisifs pour la caractérisation culturelle, juridique, folklorique et productive du territoire, mais surtout de la différenciation avec Bologne qui, grâce à l'apport lombard à son Université, absorba fortement la culture des occupants.

Communes et seigneuries

En Romagne se développèrent des petites seigneuries qui, protégées à l’arrière par les Apennins et du côté de la mer, par des fleuves et des marécages, purent bénéficier assez longtemps de leur autonomie avec les états développés alentour.

Puis l'action de l’État Pontifical, entamée par César Borgia, mit fin à cette situation et la Romagne partagea pour 350 ans le destin politique du pouvoir temporel des Papes.

En 1500, le duc Valentino, sur mandat du pape Alexandre VI (qui était un Borgia), réalisa le Duché de Romagne en vainquant les diverses seigneuries locales et en calquant substantiellement les frontières de la « Romandiola » d'époque lombarde.

Au XVIe siècle, avec la chute de César Borgia, la majorité des familles romagnoles furent impliquées dans la bataille pour le pouvoir local, une bataille qui empêcha l'unification de la région, lieu de conquête de puissances extérieures comme les Visconti, Venise, la Papauté et la Toscane.

En 1559, le traité du Cateau-Cambrésis divisa les territoires au sud du Pô entre Farnese (ducs de Parme et Piacenza), Estensi (ducs de Ferrare, Modène et Reggio d'Émilie) et l’État pontifical (Romagne). Elle devient une organisation stable, qui restera immuable pour environ trois siècles.

"Risorgimento" et post-"Risorgimento"

En 1796, les Français de Napoléon arrivèrent en Romagne. Malgré la présence de quelques faits tragiques (pillage de Lugo, spoliations, lourdes contributions), on peut sans doute affirmer que la descente napoléonienne a amené une quantité de nouveautés. C’est avec Napoléon que le territoire romagnol connut une reconnaissance officielle avec la naissance de la province du Pino (Ravenne) et du Rubicon (Forlì) et Forlì devint la capitale de la Romagne napoléonienne.

Le 19 février 1797, Napoléon intègra la Romagne dans la République cispadane.

En 1800, Bonaparte ferma la glorieuse université de Césène (vieille de cinq siècles) en partie pour ne pas faire concurrence à Bologne et en partie pour contrarier le pape Pie VI, son irréductible adversaire. Lorsqu'en 1815, le Congrès de Vienne rétablit le statu quo avant que les notables liés au régime jacobin ne réagissent. Contre le pouvoir papal rétabli, fleurirent des sociétés secrètes (de forme maçonnique).

En 1816, le pape Pie VII réorganisa les subdivisions administratives de l'État pontifical et partagea le territoire de Ravenne en 3 Légations: Ferrare, Ravenne et Forlì en incluant dans ce denier les communes de la Romagne toscane en litige avec le Grand-duché de Toscane.

Avec le temps, l'opposition fut revigorée par la propagande de Giuseppe Mazzini et l'action de Giuseppe Garibaldi, qui trouvèrent en Romagne un terrain favorable à leur action. La franc-maçonnerie romagnole s'employa dans le "risorgimento" surtout du côté républicain, malgré la pression des « maçons à blason » Maison de Savoie.

Mais les Romagnols payèrent un prix fort pour leurs actions : après la constitution du Royaume d'Italie, la monarchie refusa la réalisation d'une quelconque institution autonome romagnole, craignant de dangereuses tendances déstabilisantes.

En 1864, l'hypothèse souhaitée par Vincenzo Gioberti et Carlo Cattaneo d'organiser le Règne d'Italie en termes fédéraux fut abandonnée et les décisions s’engagèrent vers un État centralisé de forme napoléonienne.

Italie républicaine

Le discours sur les régions revint à l'ordre du jour après le 2 juin 1946, en entrant dans les travaux de l'Assemblée Constituante.

La demande fut présentée à partir de Molise, Salento, Émilie (ex-duché de Parme). Si la préjudiciel antimonarchiste avait disparu, l'urgence d'établir les régions dans le plus bref temps possible laissa tout inchangé, exception faite pour un espoir de démocratie : il fut concédé de renvoyer à des temps meilleurs la question. Comme le dira Palmiro Togliatti : « Nous voulons les Régions dans le plus bref délai possible. Sans poser des obstacles qui nous empêcheraient d'arriver à ce résultat, laissons ouverte une possibilité automatique de corrections. Il existe un article qu'il le prévoit : nous appliquons cet article. Celle-ci est la juste ligne démocratique.' »