Saline royale d'Arc-et-Senans - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La construction et sa décision

Claude-Nicolas Ledoux fut nommé « Commissaire aux salines de Lorraine et de Franche-Comté » le 20 septembre 1771 par Louis XV. En 1773, Mme du Barry appuie sa nomination en tant que membre de l'Académie royale d'architecture, ce qui permet à Claude-Nicolas Ledoux de porter le titre d'Architecte du Roi, car il était déjà auparavant architecte de la Ferme générale. C'est ainsi que la construction de la saline royale d'Arc-et-Senans lui est confiée.

En tant que Commissaire, il a pour mission d'inspecter les différentes salines de l'est de la France. Ceci lui permettra de se forger une opinion quant à la physionomie d'une usine efficace. Cette réflexion lui permit de mettre sur pied un premier projet, avant même que Louis XV ne lui en fasse la demande. Il s'inspira sans doute des autres salines de la région, et en particulier celles de Salins-les-Bains et Lons-le-Saunier.

Le premier projet

Avant même de recevoir une demande de la part du roi, Ledoux planche sur un projet de saline. Il n'a aucune idée de la topographie du lieu où cette saline serait réalisée, ni aucune indication. Il laisse donc libre court à son imagination, n'ayant pas à s'affranchir de quelconques difficultés. Ce projet sera présenté en avril 1774 au roi Louis XV.

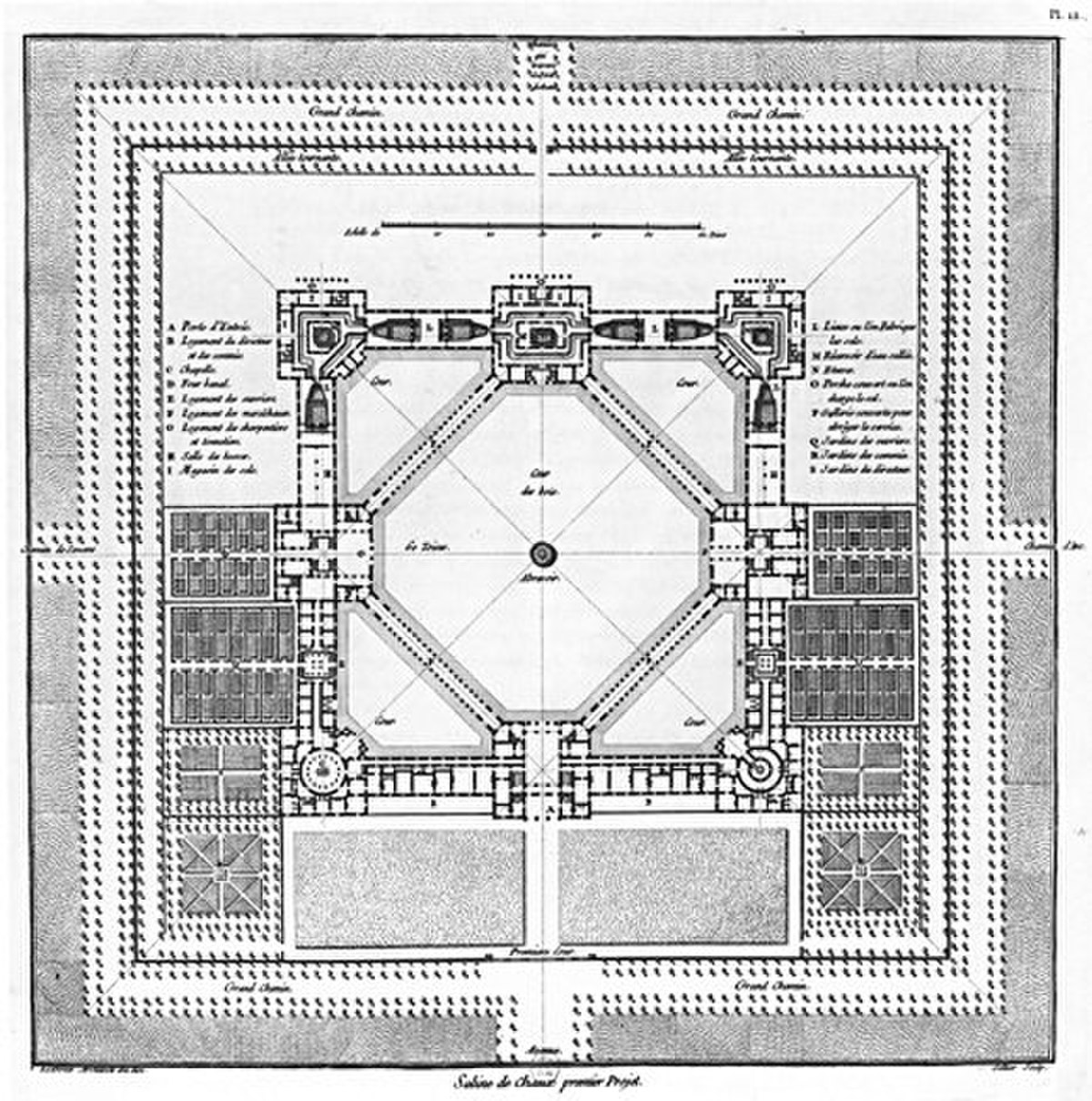

Ledoux voit grand dans ce premier projet : c'est un projet ambitieux, novateur et rompant avec les constructions traditionnelles. En effet, auparavant, les constructions et les bâtiments ne sont pas liés, ils sont construits de manière éparse. Ledoux rompt en mettant en place un projet fait d'une géométrie implacable : l'enceinte est organisée autour d'une immense place carrée. Les différents bâtiments sont placés tout autour de cette cour, reliés par des portiques. Ainsi, il n'y a en quelque sorte qu'un unique bâtiment. De même, afin « d'accélérer les services », la cour est découpée en diagonale par des galeries couvertes, formant une circulation abritée de forme octogonale. Les bâtiments devaient être faits de nombreuses colonnes, ainsi que les galeries couvertes qui devaient être soutenues par 144 colonnes doriques.

La cour carrée centrale était destinée au stockage du bois de chauffe de la saline. On pouvait trouver au niveau des coins et au centre de chacun des côtés des pavillons carrés de deux étages. Ils abritaient les fonctions vitales et nécessaires au fonctionnement de la saline : corps de garde, chapelle et boulangerie devant; ateliers des maréchaux-ferrants et tonneliers se trouvaient sur les ailes; et enfin la fabrique se trouvait au fond. Il y avait aussi des jardins tout autour de la manufacture, destinés à apporter un complément de salaire aux employés, ainsi qu'une imposante muraille afin de protéger la saline des vols.

C'est justement cette vision grandiose et luxueuse qui mènera ce projet à l'échec : aucun bâtiment industriel de l'époque n'était si imposant, ce qui étonnait les contemporains de Ledoux. Le roi refuse le projet, en précisant : « Pourquoi tant de colonnes, elles ne conviennent qu'aux temples et aux palais des rois ». De même, il était choquant à l'époque de placer une chapelle dans un coin.

Plus tard, Ledoux fit une autocritique de ce projet : il s'est surtout appesanti sur « les besoins et les convenances d'une usine productive », au détriment du symbolisme. Le projet présente une symétrie bilatérale, ce qui est relativement plat et uniforme, au détriment d'une symbolique de masse, beaucoup plus marquée.

Le plan était globalement calqué sur les habitations communautaires classiques de l'époque : hôpitaux, couvents, grandes fermes... De plus, un plan carré avait des défauts mis en avant dès l'Antiquité par l'architecte Vitruve : un tel plan favorisait la propagation des incendies, était relativement peu hygiénique et la cour avait forcément une de ses parties ombragée au cours de la journée.

Il fut aussi reproché à Ledoux que le projet ne répondait pas aux contraintes géographiques et géologiques, ce à quoi il répondit :

« Un prospectus dicté par des agents subalternes, qui préparent l'obscurité des décisions, avait circonscrit le travail. Tel est le despotisme des délégués de Plutus, ils passent une partie du jour à tailler leurs plumes, l'autre à neutraliser l'encre qu'elles contiennent »

La décision officielle

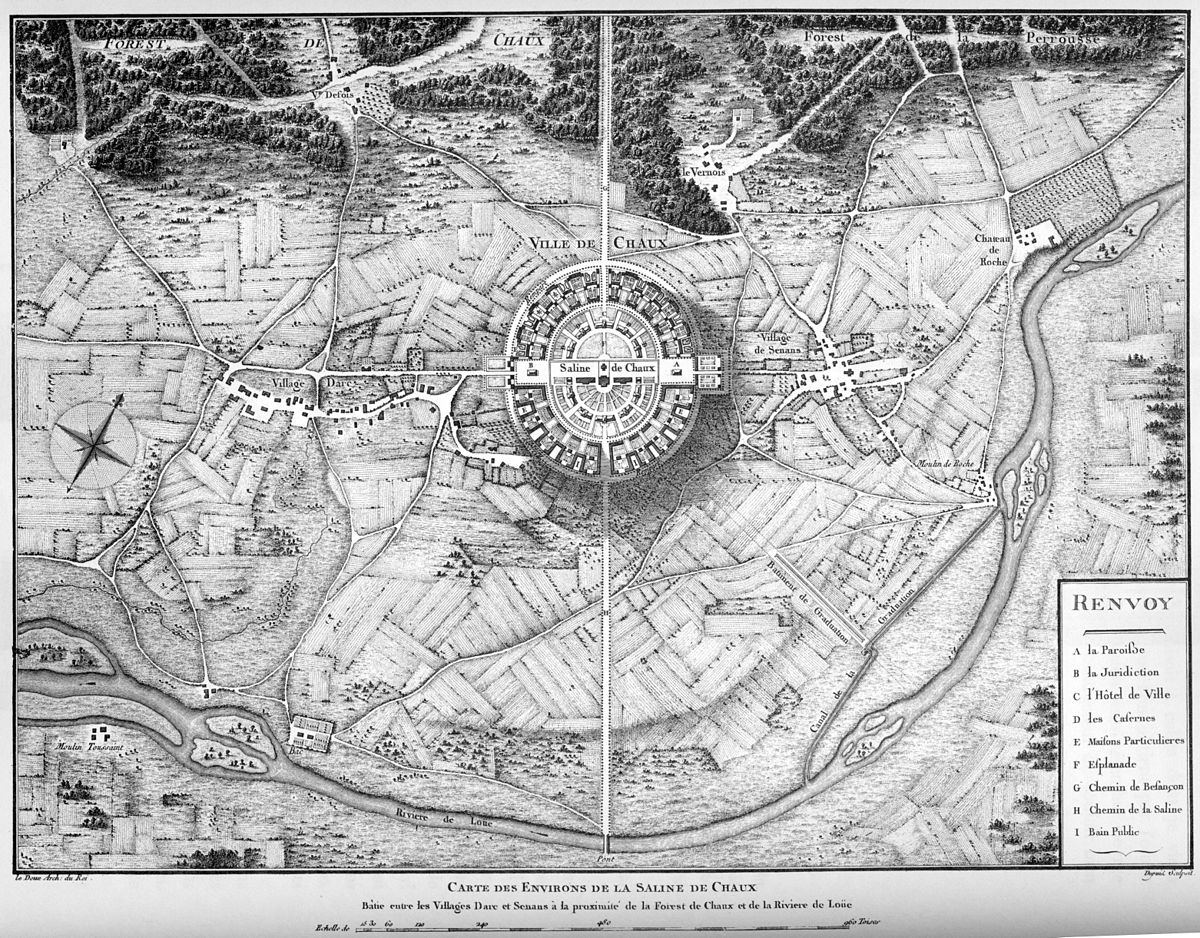

La décision de construire la nouvelle saline fut prise par un arrêt du Conseil du 29 avril 1773. Le lieu de la construction de la saline fut défini par une commission technique désignée par la ferme générale : ce sera entre les villages d'Arc et de Senans. Ce site présentait plusieurs intérêts : c'était une plaine dégagée, située à proximité de la Loue et de la forêt royale de Chaux, forêt de plus de 40 000 arpents. De plus, il se trouvait au centre du continent : il pouvait communiquer avec la Méditerranée par le canal de Dole, et avec la mer du Nord et le port d'Anvers par le Rhin. Enfin, la Suisse était relativement proche, ce qui était à l'époque un atout important du fait de la forte demande de ce pays en sel.

Le projet prévoyait la production d'environ 60 000 quintaux de sel par an, ce qui représentait environ 100 000 tonnes d'eau à évaporer par an à raison d'une concentration de 30 grammes de sel par litre de saumure.

Le projet d'édification fut validé par Louis XV le 27 avril 1774, peu de temps avant sa mort, le 10 mai 1774. En 1773, le roi, en quête d'argent, fait entrer dans la « Manutention générale des Salines » une société d'entrepreneurs à laquelle il fut accordé une autorisation d'exploitation de 24 ans. Cette société, dirigée par Jean-Roux Monclar, avait des volontés financières et donc de rentabilité. C'est ainsi que l'entrepreneur refusa le premier projet proposé par Ledoux. Le projet d'édification approuvé par le roi confiait donc et le financement et la construction de la saline à l'entrepreneur Jean-Roux Monclar, en échange de l'autorisation d'exploitation qui lui fut accordée. Claude-Nicolas Ledoux profita de la remise en cause de son premier projet pour en présenter un second profondément différent.

Le plan-masse du projet fut signé par Trudaine le 28 octobre 1774.

La construction

Le chantier et la construction de la saline sont mal renseignés par les archives. L'acquisition des terrains et les terrassements se firent peu de temps après.

La première pierre fut posée lors d'une cérémonie le 15 avril 1775, jour du samedi saint, et les travaux se poursuivirent jusqu'en 1779. Ceci indiquait donc, comme le veut la coutume, que le gros œuvre et les fondations étaient déjà établis.

Le gros œuvre fut rapidement réalisé, et les premiers essais de fabrication commencèrent dès l'automne 1778, avant même l'achèvement des intérieurs.

Comme le stipulait le contrat passé entre M. Monclar et la ferme générale, l'exploitation de la saline commença en 1779.

Le réseau routier alentour fut étudié par de jeunes stagiaires envoyés sur place par l'École nationale des ponts et chaussées. La route reliant les villages d'Arc et de Senans fut lentement empierrée par une main-d'œuvre corvéable à merci. De plus, comme cette route assurait d'importants débouchés vers la Suisse, l'entrepreneur Monclar mit à la disposition des ponts et chaussées les terrassiers de la saline durant les mois d'hiver. D'après le fermier général Haudry, les dépenses étaient doubles par rapport aux prévisions dès 1778.