Sarcelle d'hiver - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Répartition et habitat

Habitat

La Sarcelle d'hiver se trouve principalement sur les vasières, marécages, lagunes, estuaires et autres étendues d'eau douce ou saumâtre à faible courant. Elle a une préférence pour les plans d'eau présentant beaucoup de végétation et un fond vaseux, pouvant ainsi pourvoir à son alimentation.

Lors de la saison de nidification, on la rencontrera sur des lacs, mares ou marais à l'intérieur des terres à végétation riparienne bien développée et souvent eutrophes ; en hiver, on pourra aussi la voir sur des plans d'eau plus côtiers et saumâtres. Elle quitte alors systématiquement les zones gelées ou enneigée qui limitent ses possibilités d’alimentation.

Répartition

Répartition mondiale et européenne

| |

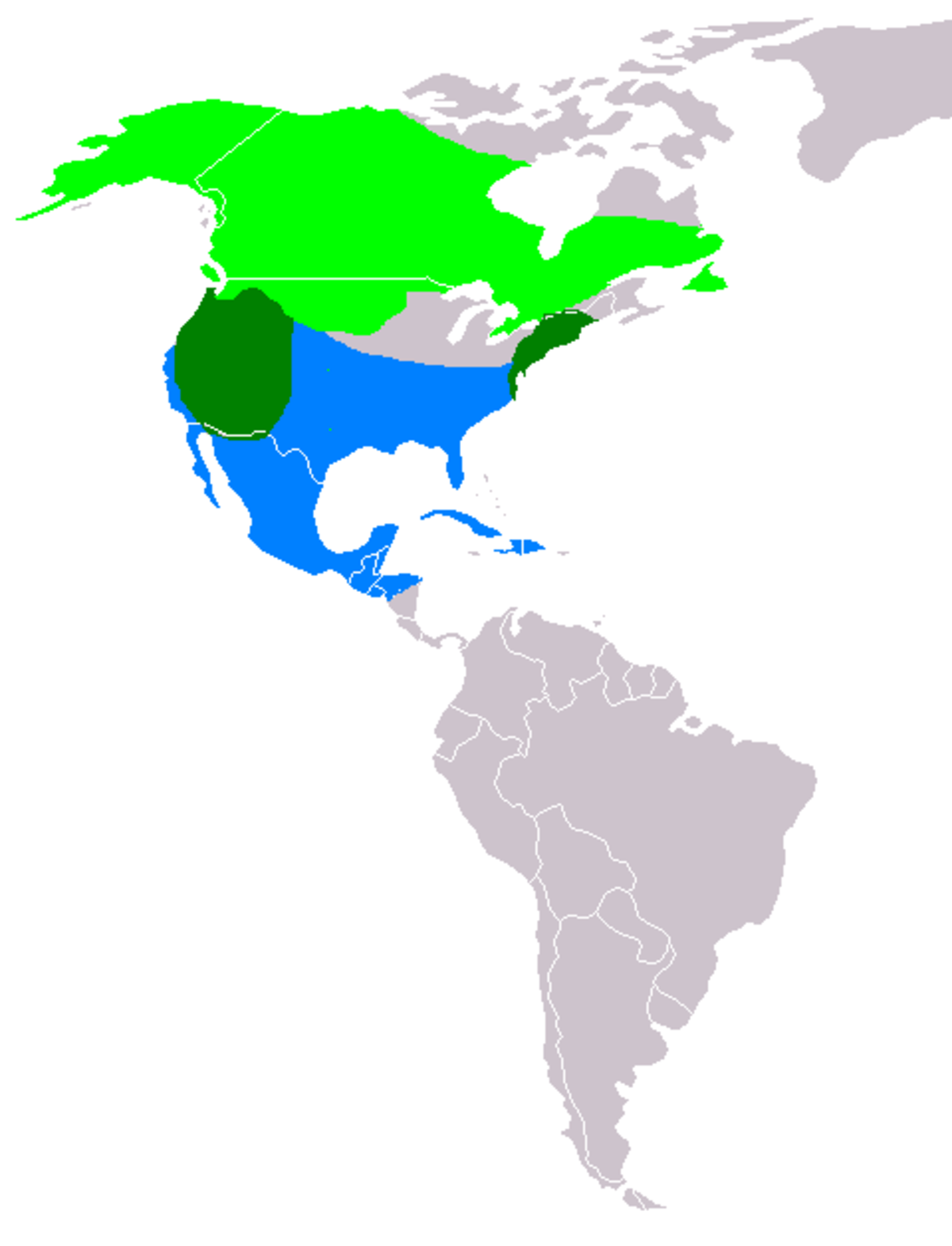

| En Europe et en Asie, Anas crecca crecca | En Amérique du nord, Anas crecca carolinensis En Amérique de l'Ouest et sur les Îles Aléoutiennes, Anas crecca nimia |

| Nom locaux | |

|---|---|

| Sarcelle sarcelline, Sarcelle à ailes vertes, Sarcelline, Petite Sarcelle, Arcanette, Truffleur. | Sarcelle à ailes vertes, Sarcelle d'hiver d'Amérique. |

| habitat permanent zone d'hivernage | nidification |

L'espèce est présente sur une aire de 10 000 000 km2. La population mondiale est estimée à 6 500 000-7 600 000 individus.

En Europe (Islande et Russie incluses), on estime la population d'oiseaux nicheurs supérieure à 920 000 couples, et la population d'hivernants à plus de 730 000 individus. Les principaux pays où cet oiseau niche sont la Finlande, la Norvège, la Russie et la Suède.

Évolution des répartitions

La création de marais littoraux doux à saumâtres dans les années 1980, a entraînée une redistribution des oiseaux depuis les zones intertidales vers ces réserves.

Anas crecca crecca

L'oiseau niche jusqu'en Islande et aux Îles Britanniques à l'ouest, au nord jusqu'en Scandinavie et à l'est jusqu'à la péninsule du Kamtchatka et au Japon. En 2002, la population du Nord-Est de l'Europe était estimée à 400 000 individus, et la population de l'ouest sibérien, du sud de l'Asie et du nord-est de l'Afrique était estimée à 1 500 000 spécimens (mais considérée comme vulnérable car en déclin).

Au début des années 2000, cinq cents à mille couples de cet anatidé nichaient sur les vasières, marécages, estuaires ou étendues d'eau douce de France, principalement dans la moitié nord du pays, du mois d'octobre au mois de mars. Lors de la nidification, ces oiseaux sont dispersés et discrets alors qu'ils sont grégaires lorsqu'ils hivernent. Durant la période de nidification, leur densité de population est plus importante au nord de l'Europe; c'est la Finlande, avec une population estivale estimée de 60 000 à 80 000 couples, qui détient le record.

Les sarcelles d'hiver hivernent en France, en Espagne, en Italie et dans les Balkans. Certaines continuent jusqu'en Espagne et en Afrique du Nord. Les populations les plus à l'est migrent en Inde ou dans le Sud-Est asiatique. Dans ces zones, les populations nidifiantes sont faibles, mais le nombre de ces oiseaux augmente fortement en hiver. Environ 80 000 individus hivernent habituellement en France. Les premiers individus y arrivent au mois d'août. Lorsque l'hiver est rigoureux, ces sarcelles se déplacent vers le Sud et l'Ouest et se concentrent sur le littoral. La Camargue est un des plus importants centres d'hivernage en France. Les zones les plus importantes pour l'Espagne sont le Parc national de las Tablas de Daimiel, le Parc naturel de Monfragüe, et le Parc national de Doñana.

Depuis plusieurs années, les ornithologues américains rapportent des observations de cette sous-espèce européenne aux États-Unis, notamment dans l'État de Washington, sur la côte ouest.

Anas crecca carolinensis

La sarcelle d'hiver américaine niche au Canada et hiverne aux États-Unis, au Mexique, à Cuba et à Porto Rico, mais elle peut descendre occasionnellement plus au sud comme par exemple en Colombie, au Salvador et au Honduras. Les populations ne sont pas comptabilisées, du fait de l'incertitude sur le statut du taxon, cependant ces sarcelles sont plus nombreuses que leur homologues européennes. C'est le plus petit canard de surface d'Amérique du nord.

La sarcelle d'hiver américaine peut être occasionnellement observée en Europe, en France par exemple.

Anas crecca nimia

Les populations de cette sous-espèce sont les moins nombreuses. Elles nidifient dans le nord-ouest de l'Amérique, et surtout dans les Îles Aléoutiennes. Elles hivernent dans les états du sud de l'Amérique de l'Ouest.

Migration

Lorsque les mâles adultes abandonnent les femelles en pleine incubation, tous migrent vers des zones de mue où ils se rassemblent pour changer de plumage. Ils deviennent alors momentanément incapables de voler. Les zones de mue peuvent se situer à proximité des sites de nidification ou à une centaine de kilomètres.

Ces oiseaux sont essentiellement migrateurs, mais certaines populations sont résidentes (voir les cartes). La migration d'automne s'étale entre fin août et début décembre. Les femelles migrent généralement plus au sud que les mâles. La migration de printemps débute généralement en février et dure jusqu'en avril. Lors des migrations, ces oiseaux peuvent former des grands groupes réunissant plusieurs centaines d'individus ; la migration est généralement nocturne.