Acide acétylsalicylique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

L'écorce de saule est connue depuis l'Antiquité pour ses vertus curatives. On a retrouvé la trace de décoction de feuilles de saule dans un papyrus égyptien datant de 1550 av. J.-C. Hippocrate (460–377 av. J.-C.), médecin grec, conseillait déjà une préparation à partir de l'écorce du saule blanc pour soulager les douleurs et les fièvres. Les Romains connaissaient aussi ses propriétés, le nom latin du saule est salix.

En 1763, Edward Stone présente un mémoire devant la Royal Medicine Society sur l'utilisation thérapeutique de l'écorce du saule blanc contre la fièvre. En 1829, Pierre-Joseph Leroux, un pharmacien français, après avoir fait bouillir de la poudre d'écorce de saule blanc dans de l'eau, tente de concentrer sa préparation ; il en résulte des cristaux solubles qu'il baptise salicyline(de salix).

Puis des scientifiques allemands purifient cette substance active, d'abord appelée salicyline, puis acide salicylique.

En 1835, Karl Löwig montre que l'acide spirique, extrait de la reine-des-prés, est chimiquement identique à l'acide salicylique.

On utilise cette préparation pour faire tomber la fièvre, soulager les douleurs et les rhumatismes articulaires, mais elle provoque des brûlures d'estomac.

En 1853, le chimiste strasbourgeois Charles Frédéric Gerhardt expérimente la synthèse de l'acide acétylsalicylique et dépose un brevet. Il meurt trois ans plus tard et ses travaux tombent dans l'oubli.

En 1859, Kolbe réussit la synthèse chimique de l'acide salicylique, mais c'est Felix Hoffmann, chimiste allemand entré au service des laboratoires Bayer en 1894, qui, en octobre 1897, reprenant les travaux antérieurs de Charles Frédéric Gerhardt, trouve le moyen d'obtenir de l'acide acétylsalicylique pur et réalise sa production industrielle. Il s'en sert d'abord pour soigner son père, qui souffre de rhumatisme chronique. D'après des recherches de Walter Sneader de l'université de Strathclyde à Glasgow, c'était cependant le supérieur de Hoffmann, Arthur Eichengrün, qui eut l'idée de synthétiser l'acide salicylique.

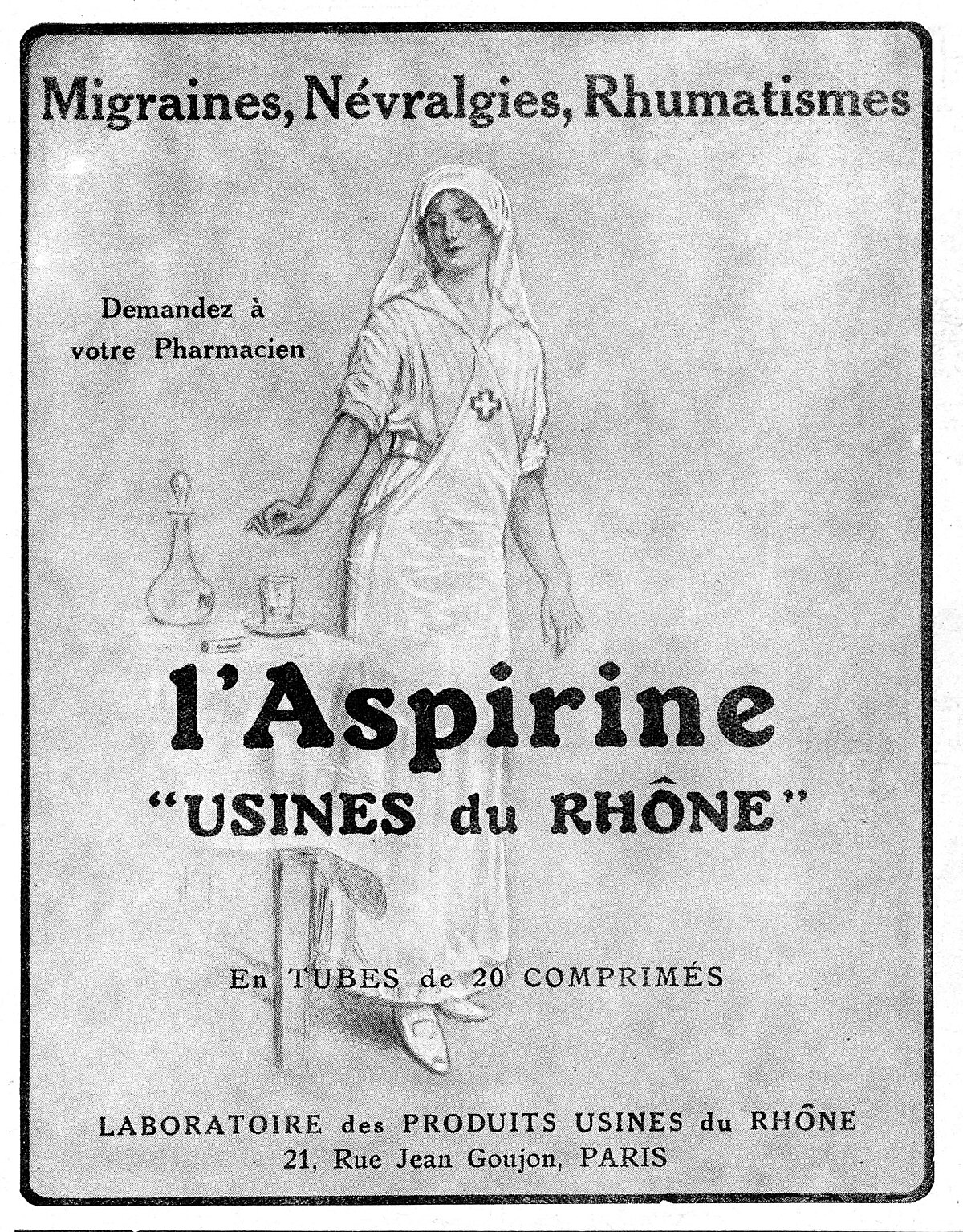

Finalement, le brevet et la marque de l'aspirine sont déposés par la société Bayer en 1899, sous la dénomination « Aspirin ». La préparation arrive en France en 1908 et est commercialisée par la Société chimique des usines du Rhône. Cependant, après la Première Guerre mondiale, le Traité de Versailles stipule que la marque et le procédé de fabrication tombent dans le domaine public dans un certain nombre de pays (France, États-Unis… mais ils perdurent dans d'autres pays comme le Canada).

Conclusion

Ce vieux produit conserve les faveurs du public français, comme le montre une enquête de la Sofres réalisée en 2003. Il est concurrencé par le paracétamol, autre analgésique et antipyrétique mais dépourvu d'effets au plan gastrique (l'aspirine favorise l'ulcère comme les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens). En revanche, le paracétamol a des effets néfastes irréversibles sur le foie à très fortes doses.

Aujourd'hui, l'automédication par aspirine, par ses effets sur l'estomac et sur le sang (antiagrégant plaquettaire, qui entraîne une diminution des capacités du sang à coaguler) en fait un médicament qui demande un maniement délicat et précis, qu'on remplace avantageusement par le paracétamol s'il s'agit de lutter contre des douleurs légères ou moyennes. Elle reste en revanche très utile pour la prévention des risques cardio-vasculaires dans la limite de 84 mg par jour, comme précédemment mentionné.

Ce médicament est aussi le plus ancien et le plus utilisé au monde -environ 40 000 tonnes (80 milliards de comprimés) produits par an. En France, annuellement 1500 tonnes d'aspirine sont consommées. Sachant qu'un comprimé contient 500 milligrammes, chaque français consomme en moyenne, 60 comprimés d'aspirine par an.