Bacteria - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bactéries et écosystème

Les bactéries, avec les autres micro-organismes participent pour une très large part à l’équilibre biologique existant à la surface de la Terre. Ils colonisent en effet tous les écosystèmes et sont à l’origine de transformations chimiques fondamentales lors des processus biogéochimiques responsables du cycle des éléments sur la planète.

Écosystème aquatique

Les eaux naturelles comme les eaux marines (océans) ou les eaux douces (lacs, mares, étangs, rivières…) sont des habitats microbiens très importants. Les matières organiques en solution et les minéraux dissous permettent le développement des bactéries. Les bactéries participent dans ces milieux à l’autoépuration des eaux. Elles sont aussi la proie des protozoaires. Les bactéries composant le plancton des milieux aquatiques sont appelées le bactérioplancton.

Bactérie du sol

Le sol est composé de matière minérale provenant de l’érosion des roches et de matière organique (l’humus) provenant de la décomposition partielle des végétaux. La flore microbienne y est très variée. Elle comprend des bactéries, des champignons, des protozoaires, des algues, des virus, mais les bactéries sont les représentants les plus importants quantitativement. On peut y retrouver tous les types de bactéries, des autotrophes, des hétérotrophes, des aérobies, des anaérobies, des mésophiles, des psychrophiles, des thermophiles. Tout comme les champignons, certaines bactéries sont capables de dégrader des substances insolubles d’origine végétale comme la cellulose, la lignine, de réduire les sulfates, d’oxyder le soufre, de fixer l’azote atmosphérique et de produire des nitrates. Les bactéries jouent un rôle dans le cycle des nutriments des sols, et sont notamment capables de fixer l’azote. Elles ont donc un rôle dans la fertilité des sols pour l’agriculture. Les bactéries abondent au niveau des racines des végétaux avec lesquels elles vivent en mutualisme.

À la différence des milieux aquatiques, l’eau n’est pas toujours disponible dans les sols. Les bactéries ont mis en place des stratégies pour s’adapter aux périodes sèches. Les Azotobacter produisent des cystes, les Clostridium et les Bacillus des endospores ou d’autres types de spores chez les Actinomycètes.

Environnements extrêmes

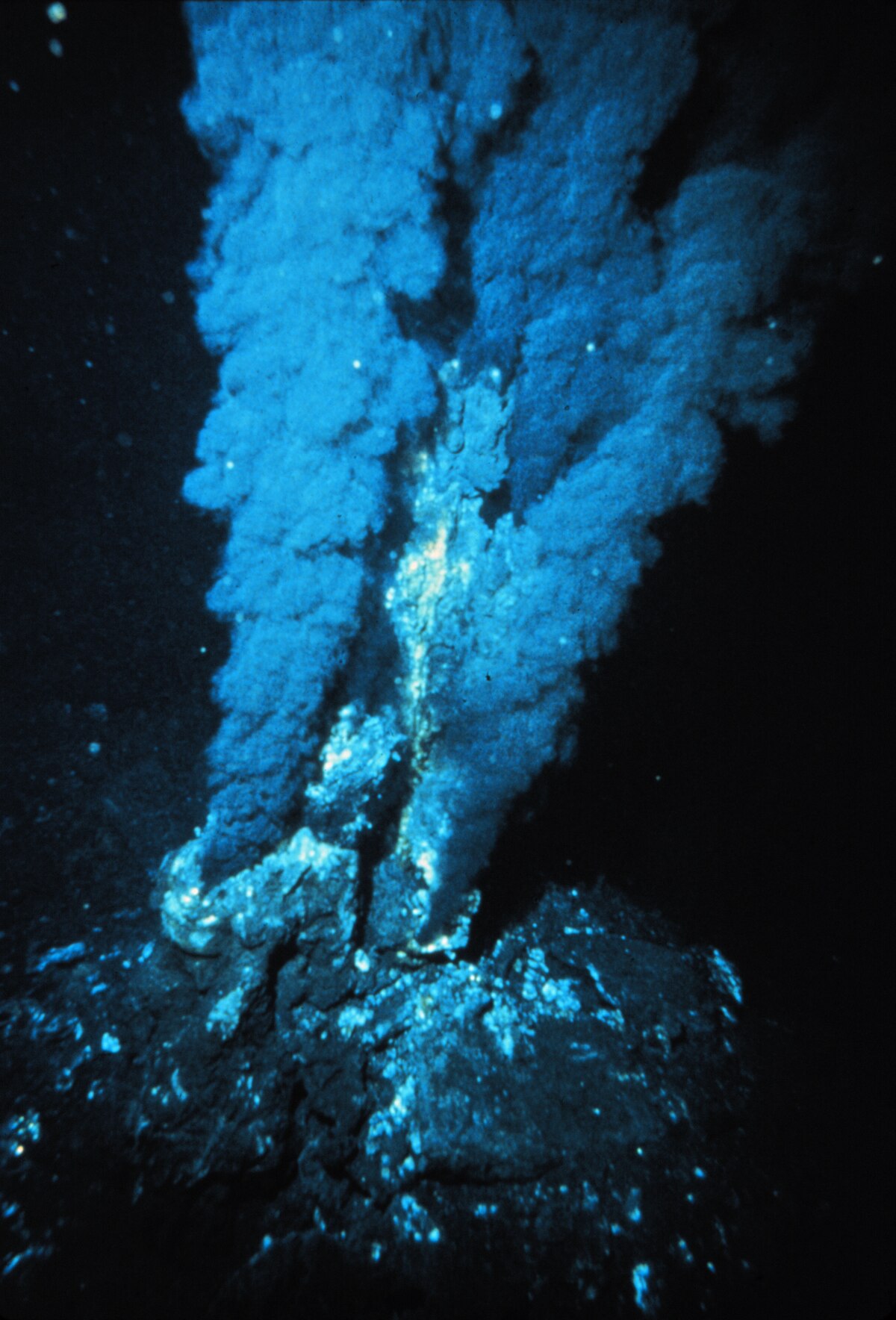

Les bactéries peuvent aussi être rencontrées dans des environnements plus extrêmes. Elles sont qualifiées d’extrémophiles. Des bactéries halophiles sont rencontrées dans des lacs salés, des bactéries psychrophiles sont isolées d’environnements froids comme des océans Arctique et Antarctique, des banquises. Des bactéries thermophiles sont isolées des sources chaudes ou des cheminées hydrothermales.

Classification et Identification

La taxonomie permet de classer de façon rationnelle les organismes vivants. Chez les bactéries, les taxons dans l’ordre hiérarchique sont les suivant : phylums (ou divisions), classes, sous-classes, ordres, sous-ordres, familles, sous-familles, tribus, sous-tribus, genres, sous-genres, espèces et sous-espèces. Différentes approches permettent la classification des bactéries.

Classification phénotypique

- Critères morphologiques (forme et groupement des bactéries, présence ou absence de flagelle, nature de la paroi, type de mobilité, présence d’endospore).

- Critères physiologiques (type métabolique, source d’énergie, de carbone, d’azote, type de substrat utilisé, capacité à produire certaines molécules, produits de fermentation, métabolites secondaires…).

- Critères de pathogénicité.

- Critères de sérogroupage.

Chimiotaxonomie

Il s’agit de l’analyse chimique de constituants cellulaires (structure et composition de la paroi, des membranes plasmiques, du peptidoglycane).

Classification moléculaire

- Composition en bases de l’ADN. Le pourcentage de guanine + cytosine varie d’un organisme à un autre, mais est relativement constant au sein d’une même espèce. Le pourcentage de G + C varie de 25 à 70 % chez les procaryotes.

- Hybridation ADN – ADN. Cette technique permet de comparer la totalité du génome bactérien et d'estimer le degré d'homologie entre deux bactéries. Cette caractéristique est importante dans la définition d’une espèce bactérienne.

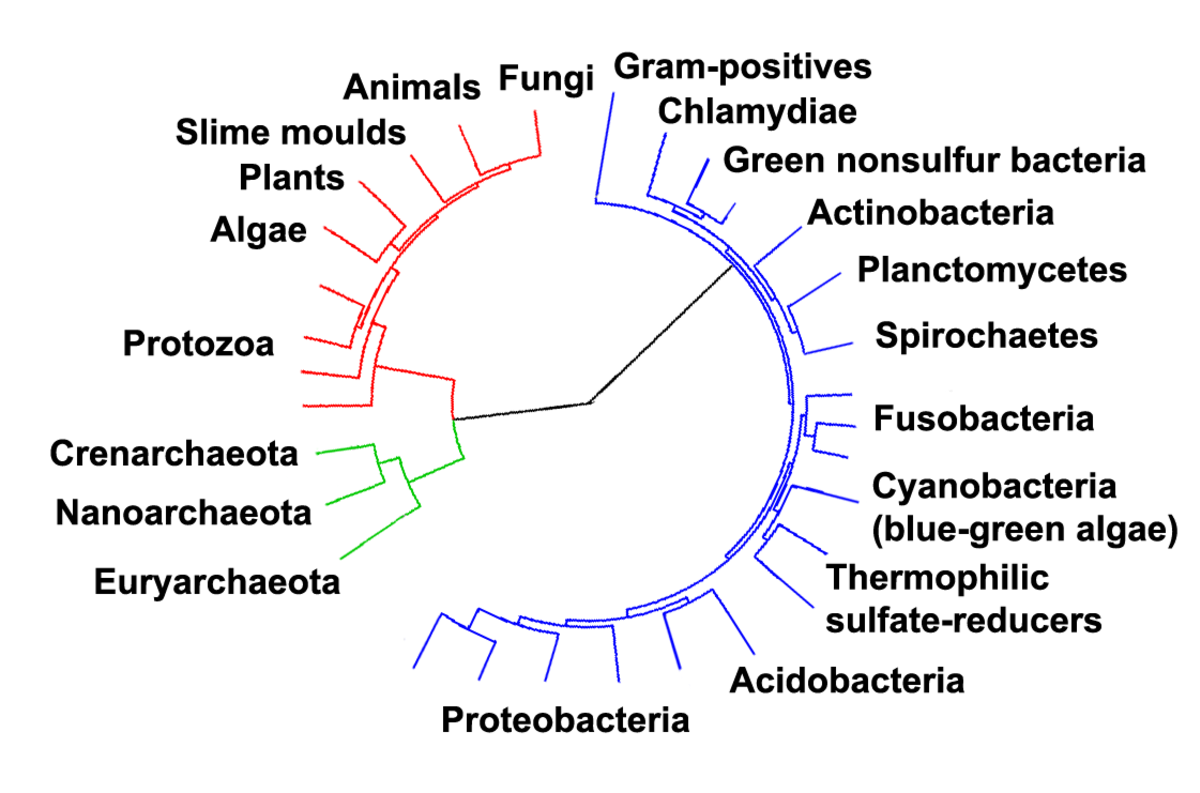

- Séquençage des ARN ribosomiques ou séquençage des gènes codant les ARNr. Chez les procaryotes, la comparaison de la séquence en nucléotides de l'ARN 16S permet d'évaluer le degré de parenté entre ces organismes. Ces gènes sont qualifiés d’horloge moléculaire et permettent la classification phylogénétique.

Identification des espèces bactériennes

La détermination génétique des espèces se base sur l’étude des gènes des ARN ribosomiques. Le choix des gènes des ARNr 16S se justifie pour les raisons suivantes :

- les ARNr 16S sont des molécules ubiquistes ;

- leur structure est bien conservée car toute modification pourrait nuire à la synthèse protéique. Il en résulte une évolution très lente de ces gènes.

Le choix des gènes des ARNr plutôt que les ARNr eux-mêmes se base sur le choix de la technique de l’amplification par PCR. Cette technique permet, à partir d’une colonie de bactéries, d’obtenir des fragments d’ADN correspondants au gène ou à une partie du gène. Les analyses génétiques concernent également la région intergénique 16S-23S des opérons des ARN ribosomiques. Cette dernière est une région de longueur variable selon les organismes. Elle donne une indication immédiate sur le fait que deux souches données appartiennent ou non à la même espèce.

Tous les micro-organismes possèdent au moins une copie des gènes codant les ARN ribosomiques. Ces molécules sont indispensables à la synthèse des protéines, raison pour laquelle cette séquence d’ADN est très conservée au sein des espèces (plus de 99 %). Cette conservation de séquence permet d’utiliser cette région pour la détermination des espèces. En effet, Le degré de similarité des séquences d’ARNr entre deux organismes indique leur parenté relative. La procédure utilisant l’ARNr 16S comme facteur d'identification implique l'extraction de l’ADN des bactéries d’une colonie. Puis des amorces reconnaissant des zones très conservées du gène permettent d'amplifier par PCR une grande partie du gène ARNr 16S, qui par la suite est séquencé. Les données sur la séquence nucléotidique sont comparées avec des bases de données de séquences déjà connues. Les séquences du gène codant l’ARNr 16S sont connues pour plus de 4 000 souches bactériennes. Ces séquences peuvent être consultées par interrogation de banques de données telles qu'EMBL et GenBank par les logiciels Fasta et Blast. Le Ribosomal Data Project II (RDP) est également intéressant dans la mesure où sa base de données est spécifique de l’ARN 16S. Ces logiciels sont accessibles en ligne sur l’internet. Selon les différents auteurs, le degré d’homologie entre deux bactéries pour qu’elles appartiennent à la même espèce doit être supérieur à 97 %, voire 99 %.

Comme les gènes de la région intergénique 16S-23S sont moins conservés, ils diffèrent d’une souche à l’autre aussi bien au niveau de la séquence que de la longueur. Ceci résulte de ce que de nombreuses bactéries ont des copies multiples par génome de l’opéron de l’ARNr, il en résulte lors de l’amplification un motif caractéristique. Comme pour le gène de l’ARNr 16S, l’étude systématique de la région intergénique 16S-23S requiert l’amplification de cette région par PCR. L’utilité de la région intergénique 16S-23S est qu’elle permet de distinguer des espèces différentes et parfois différentes souches au sein de la même espèce. En effet la région intergénique étant moins conservée, des variabilités au niveau des séquences peuvent se présenter pour des souches de la même espèce mais appartenant à des biovars différents.

Les séquences de la région intergénique 16S-23S sont comparées par interrogation des bases de données IWoCS qui est spécifique de la région intergénique 16S-23S. La base de données GenBank est également très bien fournie. Le degré d’homologies devrait idéalement être proche de 100 % pour des souches identiques.