Baroque sicilien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Intérieurs

Églises

L'intérieur des églises siciliennes avait fait l'objet de décorations soignées dès le premier quart du XVIIe siècle, ce qui passait par une profusion de sculptures, de stuc, de fresques et de marbre (illustration no 17). Au fur et à mesure que les églises postérieures au séisme furent achevées, vers les années 1720, les intérieurs se mirent à évoluer vers une décoration plus lumineuse et moins intense (comparer les illustrations 17 et 18) : de petites sculptures ornementales s'imposèrent peu à peu sur les colonnes, les corniches et les frontons, la plupart du temps sous la forme de putti ou d'éléments de la faune et de la flore. Les marbres multicolores incrustés dans le sol et les murs, en revanche, restèrent aussi populaires qu'au siècle précédent. Les motifs ornementaux en porphyre sont souvent dérivés de motifs typiques des cathédrales gothiques, révélant ainsi une fois encore les origines normandes de l'architecture sicilienne. L'autel du lieu de culte est en règle générale la « pièce de résistance » de tout cet effort décoratif : dans de nombreux cas, il est constitué d'un unique bloc de marbre coloré, orné de volutes dorées et serti de pierres précieuses comme l'agate ou le lapis-lazuli. Les marches menant à l'estrade de l'autel sont fréquemment courbées de façon concave ou convexe et incrustées, elles aussi, de marbre. L'un des plus bels exemples peut en être admiré à l'église Sainte Zita de Palerme.

Bien souvent, la construction d'une église en Sicile n'était pas seulement financée par un ordre religieux en particulier, mais aussi par une famille de l'aristocratie. Contrairement à une croyance largement répandue, la plupart des nobles siciliens ne choisissaient pas comme dernière demeure les catacombes capucines de Palerme, mais étaient inhumés fort conventionnellement dans des caveaux sous leurs églises de famille. Il n'en demeure pas moins vrai, comme l'a récemment écrit un chercheur, que « les funérailles d'un aristocrate sicilien constituaient l'un des plus grands moments de sa vie ». Les enterrements étaient en effet un signe extérieur de richesse essentiel : l'une des conséquences de cette ostentation est que les pierres tombales qui couvrent les caveaux, aujourd'hui, fournissent de précieuses informations sur le progrès des techniques de décoration du marbre année après année. Les tombes de la première moitié du XVIIe siècle, par exemple, sont faites d'un marbre blanc très simple présentant les armoiries familiales, le nom, la date, etc. À partir de 1650, de petites quantités de marbres colorés apparaissent et forment des motifs : il est possible d'examiner l'épanouissement progressif de cette mode jusqu'à la fin du siècle, lorsque les blasons et la calligraphie finissent par être entièrement en couleurs. Bien après que le baroque est tombé en désuétude dans les années 1780, ce type de décoration continua à être jugé plus adapté aux exigences du rite catholique que la nouvelle mode « païenne » du néoclassicisme.

L'église Saint-Benoît de Catane (illustrations 18 et 19) offre un bel exemple d'intérieur, réalisé entre 1726 et 1762, à l'époque où le baroque sicilien avait atteint le sommet de sa popularité et de son originalité. Les plafonds sont ornés de fresques de l'artiste Giovanni Tuccari, mais l'élément décoratif le plus spectaculaire est le chœur réservé aux religieuses (illustration 19), achevé vers 1750. Il fut conçu de telle manière que les chants des religieuses pouvaient être entendus pendant la messe, sans pour autant qu'elles soient aperçues de l'extérieur et exposées aux regards des profanes.

Palais

À quelques rares exceptions, les intérieurs des palazzi restèrent moins élaborés que ceux des églises. Beaucoup de ces palais furent même construits sans aucune ornementation spécifiquement baroque à l'intérieur, tout simplement parce que les délais de construction étaient déjà très longs. Par ailleurs le baroque, entre-temps, passa de mode, si bien que les salles principales de nombreux palais baroques furent finalement décorées dans le nouveau style néoclassique, dit « pompéien ». Il n'est pas rare enfin de rencontrer un mélange des deux styles, comme dans la salle de bal du Palazzo Aiutamicristo de Palerme, construit par Andrea Giganti en 1763 : le plafond y est décoré de fresques aux contours dorés, représentant des scènes allégoriques dans un baroque très affirmé. Ce plafond, en réalité, était déjà démodé à l'époque où il fut achevé, et le reste de la pièce fut agrémenté avec bien plus de simplicité. Les évolutions de ces 250 dernières années ont encore renforcé la banalisation des intérieurs de palazzi : les rez-de-chaussée sont devenus des boutiques, des banques ou des restaurants, tandis que les étages supérieurs ont été divisés en appartements, ruinant ainsi la décoration initiale.

Une autre raison expliquant l'absence de décorations baroques vient du fait que la plupart des pièces n'avaient tout bonnement pas vocation à en recevoir. Les palazzi étaient bien souvent très vastes et conçus pour accueillir un grand nombre de personnes. Le foyer d'un aristocrate sicilien, outre son épouse et ses enfants, était fréquemment composé de parents plus pauvres ou éloignés, qui disposaient tous de petits appartements dans la maison. La demeure comptait aussi des domestiques divers et variés, tels que l'aumônier, le majordome, les gouvernantes, le secrétaire, l'archiviste, le comptable, le bibliothécaire et d'innombrables hommes à tout faire, sans oublier le sonneur de cloches, qui devait adapter le nombre de sonneries à l'importance du visiteur. Parfois même, les domestiques habitaient le palais avec les membres les plus âgés de leurs familles. Tous ces lieux de vie au quotidien, même chez le maître et la maîtresse de maison, étaient fort naturellement décorés de façon très sobre. Des pièces vides de tout occupant étaient considérées comme une marque de mauvaise éducation, car elles montraient que le propriétaire préférait faire coucher ses connaissances à l'auberge. Tout visiteur étranger, en particulier anglais, était un trophée à la gloire sociale de son hôte. On comprend, dans ces conditions, que les résidences de l'aristocratie sicilienne aient été rarement calmes ou désertes.

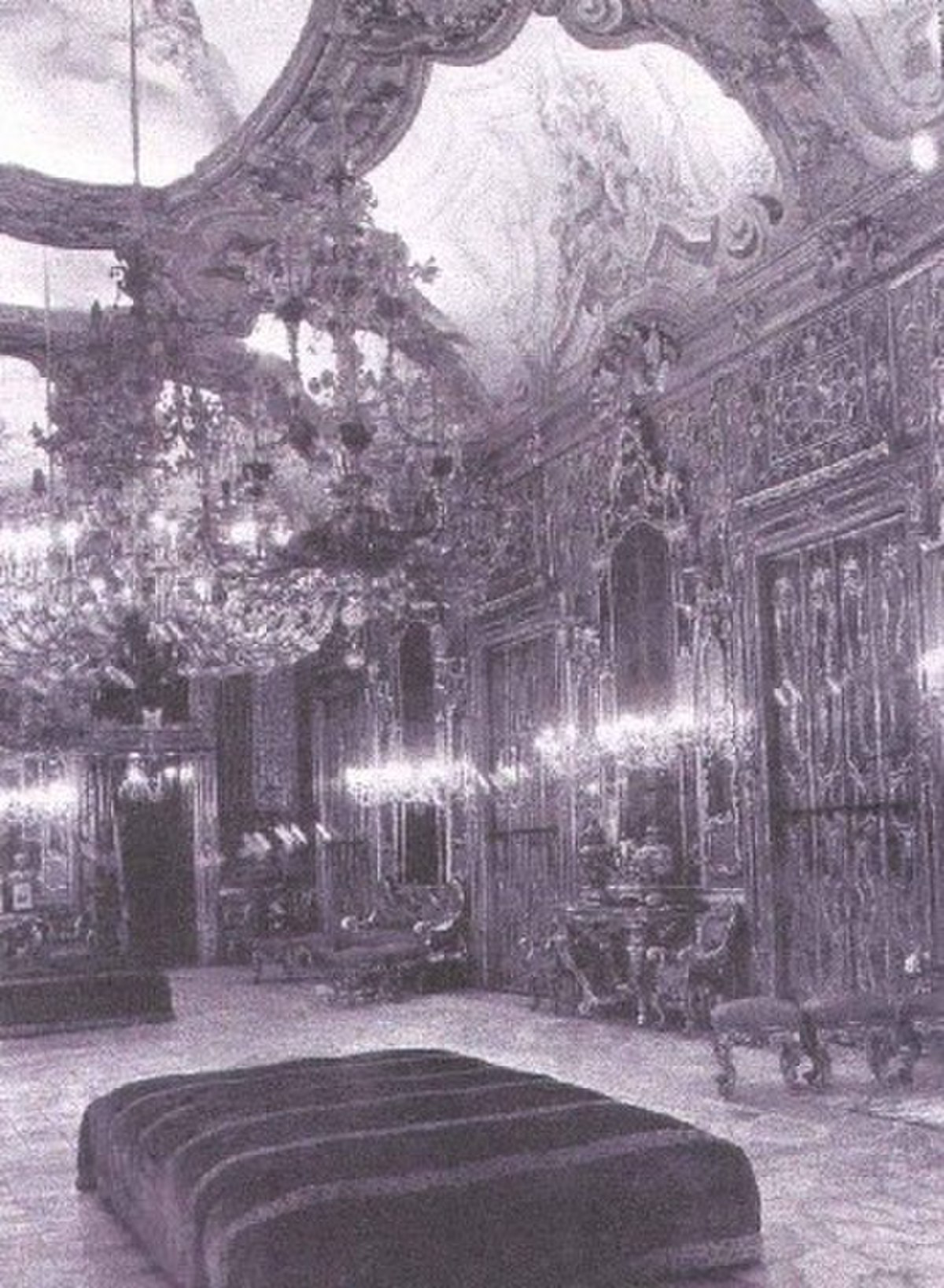

La plus belle partie du palais était généralement le piano nobile, une salle de réception réservée aux invités et aux divertissements, où l'on accédait par les double-escaliers extérieurs. L'endroit consiste en une succession de grands et de petits salons, dont une salle particulièrement vaste servant de pièce principale à la demeure et, occasionnellement, de salle de bal. Les piano nobile qui eurent le temps d'être décorés pendant la période baroque en ont hérité un style très chargé : les murs sont souvent recouverts de miroirs, eux-mêmes encadrés de dorures, et alternant parfois avec des peintures ou des portraits de famille. Les plafonds, hauts et remplis de fresques, soutiennent des lustres massifs en verre de Murano dont les lumières se reflètent partout dans les miroirs. La célèbre Galerie des Miroirs du palais Valguarnera-Gangi, à Palerme, en offre l'exemple le plus remarquable. Cette pièce décorée de fresques est l'une des seules salles baroques subsistantes du palais, qu'un nouveau propriétaire étendit et transforma à partir de 1750 dans un style néoclassique.

L'ameublement de la période baroque était assorti au style, avec des décorations raffinées, des dorures et même l'utilisation de marbre pour le dos des tables. Les meubles étaient constamment en transit dans la maisonnée, déménagés d'une pièce à l'autre selon les nécessités, laissant au besoin certaines salles vides. Parfois, certains étaient spécialement commandés pour une pièce, par exemple pour qu'une console s'insère exactement dans le cadre doré du mur. Les meubles étaient d'ailleurs toujours disposés le long des murs et jamais au centre d'une pièce, afin de ne pas cacher les décorations du sol en marbre ou en céramique.

Le point commun aux intérieurs d'églises et de palais était le recours au stuc. Ce dernier est un élément essentiel du style et de la philosophie baroques, étant donné qu'il permet la combinaison de l'architecture, de la sculpture et de la peinture murale. Son utilisation, jointe à des plafonds et des murs en trompe-l'œil, crée une confusion entre l'art et la réalité. Tandis que le stuc, dans les églises, peut figurer des anges ou des putti reliés par des fleurs, il représente plus volontiers dans les résidences privées les mets ou les instruments de musique préférés des propriétaires.