Barrière hémato-encéphalique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Dysfonctionnements de la barrière hémato-encéphalique

Les dysfonctionnements de la barrière hémato-encéphalique peuvent être provoquées par toutes sortes de pathologies. La barrière elle-même peut d'ailleurs être par elle-même à l'origine de quelques maladies neurologiques très rares, de nature génétique.

Les perturbations du rôle protecteur de la barrière hémato-encéphalique sont une complication de beaucoup de maladies neurodégénératives et de blessures du cerveau. Certaines maladies périphériques, comme le diabète, ou certaines inflammations, ont une action nuisible sur le fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique.

D'autres pathologies peuvent perturber le fonctionnement des endothéliums « du dedans vers le dehors », c'est à dire que des influences provenant de la matrice extracellulaire perturbent l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique. Par exemple, on a le glioblastome.

Mais un ensemble de maladies se manifestent dans le cerveau par le fait que certains agents peuvent pénétrer dans la barrière hémato-encéphalique. Parmi ceux-ci par exemple, le VIH, le Virus T-lymphotropique humain, le Virus du Nil occidental, certaines bactéries comme le méningocoque ou le vibrion cholérique.

Dans le cas de la sclérose en plaques, les agents pathogènes sont des cellules du système immunitaire de l'individu lui-même, qui franchissent la barrière hémato-encéphalique. De même, dans certains cancers non-cérébraux, certaines cellules en métastase peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique et donner lieu à des métastases cérébrales.

Stratégies pour surmonter la barrière hémato-encéphalique

Comme il a été indiqué dans la section , il n'y a que peu de substances capables de franchir la barrière hémato-encéphalique, ce pourquoi beaucoup de médicaments psychotropes finissent par échouer à la barrière. 98% de ces substances ne peuvent pas traverser la barrière hémato-encéphalique.

Il y a donc des dizaines d'années que l'on travaille intensément sur des méthodes susceptibles de rendre possible un transport de substance active dans le cerveau, en contournant – ou mieux en franchissant sélectivement – la barrière hémato-encéphaliqe. Un ensemble de stratégies pour surmonter la barrière hémato-encéphalique ont été mises au point dans ce but, ou en sont encore au stade d'élaboration.

Diagnostics en médecine humaine

IRM renforcée par produit de contraste

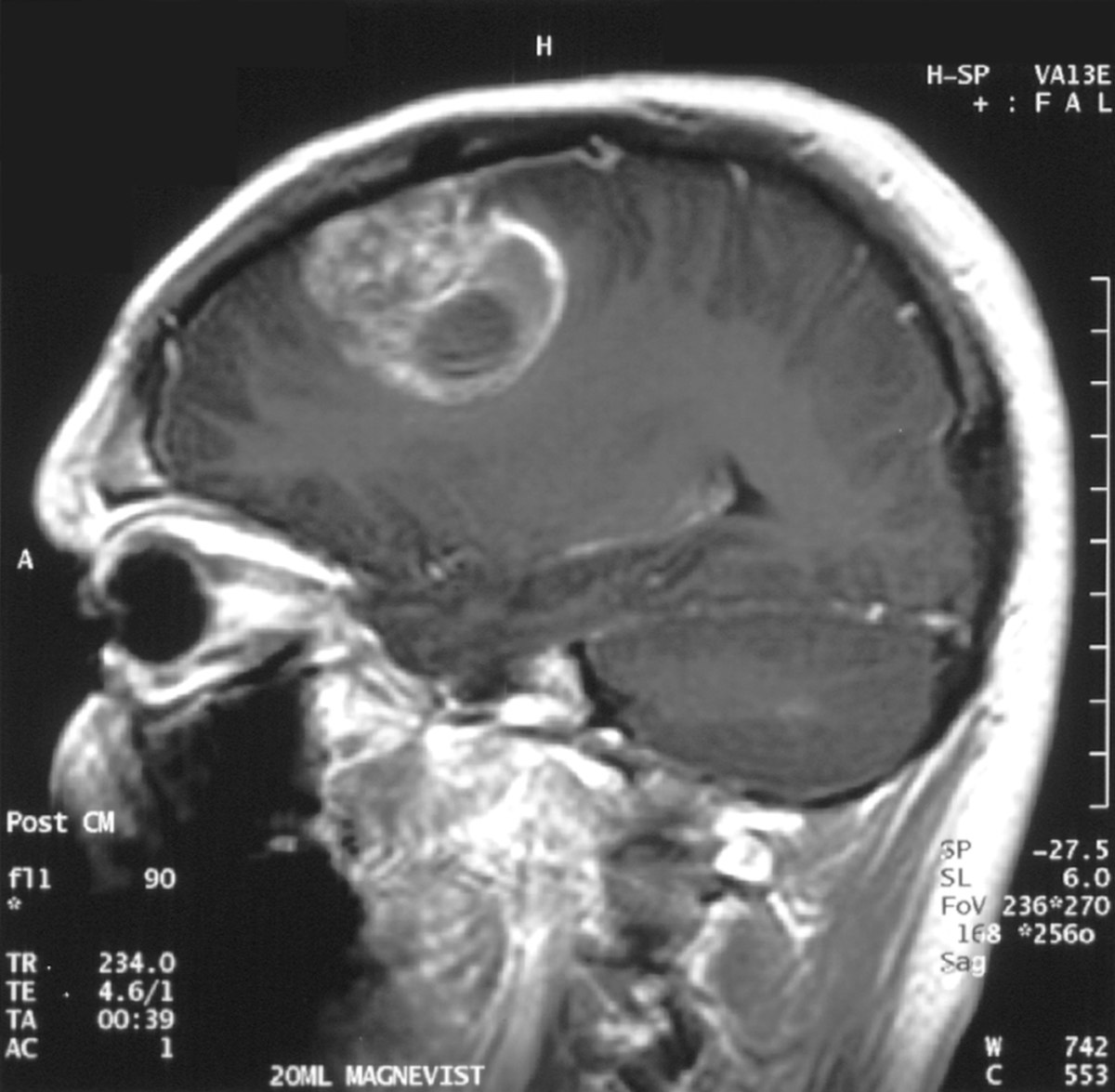

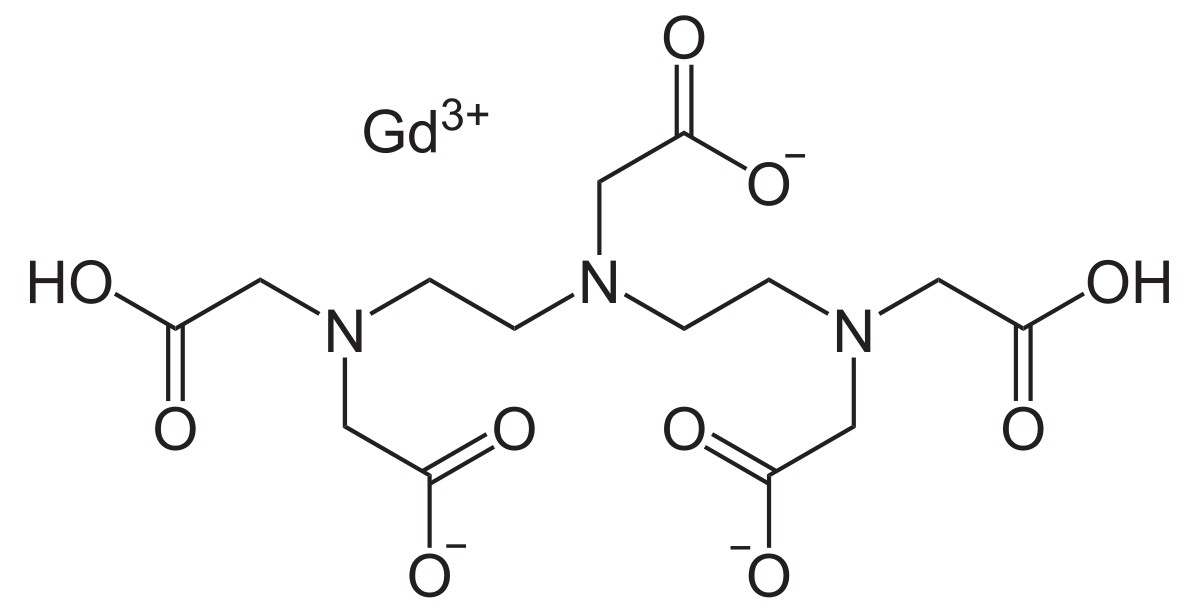

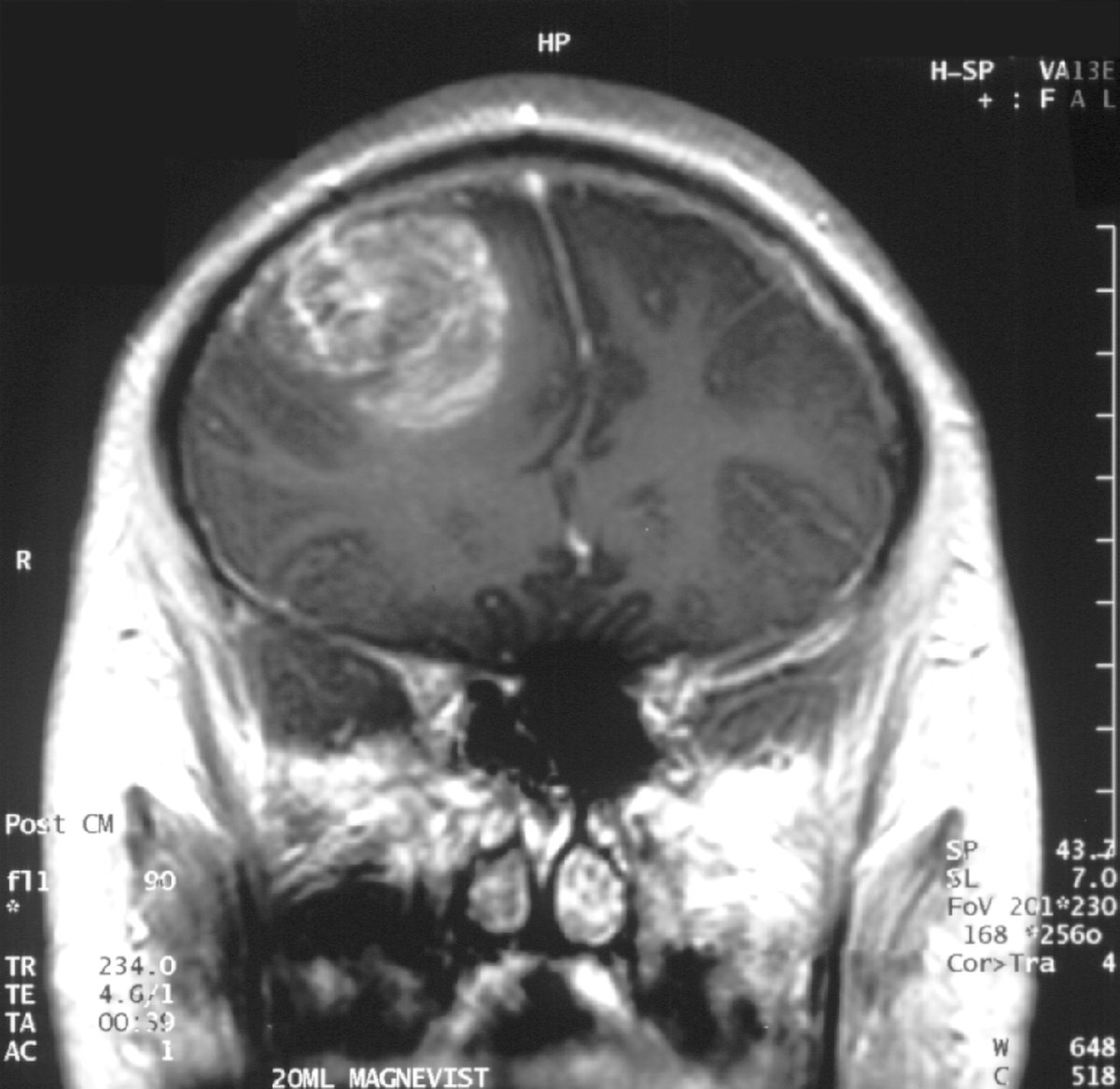

Le premier produit de contraste mis au point pour l'IRM est le gadolinium (Gd). En raison de sa toxicité, il faut l’emballer (le chélater) dans une molécule de DTPA. On a ainsi obtenu en 1984 le Gd-DTPA, qui avait le potentiel pour obtenir des IRM renforcés pour le diagnostic de lésions locales de la barrière hémato-encéphalique. La molécule de Gd-DTPA est très polaire, et par conséquent bien trop hydrophile pour traverser une barrière hémato-encéphalique saine. Les modifications des jonctions serrées, comme celles qui peuvent par exemple être provoquées par un glioblastome, permettent le transport paracellulaire de ce produit de contraste dans le tissu cérébral. Là, il renforce le contraste, par interaction avec les protons de l'eau environnante, et rend visibles les défauts de la barrière hémato-encéphalique. Comme ce sont les vaisseaux responsables de l'alimentation de la tumeur qui sont touchés, dans son voisinage immédiat, on peut en apprécier l'extension.

Au cas d'un accident vasculaire cérébral aigu, le dommage à la barrière hémato-encéphalique peut être soumis au diagnostic de la même manière par IRM renforcée par produit de contraste.

Par la détermination du temps de relaxation, la quantité de Gd-DTPA dans le tissu cérébral peut être quantifiée.

Autres procédés d'imagerie

Au moyen de traceurs marqués par un élément radioactif, qui ne passent pas normalement à travers la barrière hémato-encéphalique, on peut aussi entreprendre des recherches sur le fonctionnement de celle-ci chez l'homme. Pour cela, on peut en principe utiliser la tomographie d'émission monophotonique (TEMP, ou en anglais SPECT), ou la tomographie par émission de positons (TEP, ou en anglais PET).

Par exemple, chez des patients victimes d'un accident vasculaire cérébral aigu, on peut montrer une augmentation de l'absorption du 99mTc chélaté par l'hexa-methyl-propylene-amine-oxime (HMPAO).

Au moyen de la tomodensitométrie, on peut aussi quantifier les défauts de la barrière hémato-encéphalique par la diffusion de produits de contraste appropriés hors des capillaires.