Château de Prague - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les débuts

Le Château de Prague occupe un oppidum, colline naturellement fortifiée dont les défenses naturelles sont renforcées par la présence de l'Homme, habité dès le néolithique. Des fouilles archéologiques ont révélé la présence d’un habitat de la culture de la céramique cordée et de l’âge du cuivre. En tout état de cause, il a fallu attendre jusqu’aux années 1980 pour infirmer la croyance que l’église Notre-Dame, fondée peu après 885 par Bořivoj, signale la première trace tangible de l’homme sur ce lieu naturellement fortifié. Cette croyance, ce mythe dira-t-on, n’est pas neutre puisqu’il associe la prééminence temporelles des Tchèques au Château, symbole du pouvoir, qui domine, de sa masse imposante, la capitale, Prague et par conséquent la Bohême, niant par conséquence, une possible présence franque (donc allemande) sur les lieux. Rappelons que l’une des premières sources historiques concernant les Tchèques mentionnent qu’ils se choisirent pour roi un Franc, Samo.

En 1928, l’archéologue Ivan Borkovský découvre, sous la troisième cour du Château, la tombe d’un guerrier richement dotée (épée de fer, hache, arc, carquois et flèches, rasoir et bouclier de bois) datant de la deuxième moitié du IXe siècle, preuve qu’une élite y est présente avant qu’avec le duc Spytihněv, les Přemyslides n’en fassent leur fief.

Toujours est-il que la première trace écrite concernant le Château est le fait de Cosmas de Prague, un moine qui écrit les Chronica Boemorum peu après l’an mil et mentionne qu’« autrefois » un autel païen logeait au point le plus élevé de l’oppidum. Sur cet emplacement, une église est édifiée par Venceslas, elle est dédiée à Saint Guy, saint patron des Saxons, signant ainsi l’orientation politique, culturelle et religieuse de l’État tchèque naissant. Dans la mesure où l’autel païen mentionné par Cosmas était, toujours selon ce dernier, consacré à Žiži, une déesse dont le nom évoque la vie (život en tchèque), il n’est pas interdit de voir également, dans cette dédication de la première cathédrale des souverains de Bohême à Saint Guy (Vitus en latin, nom qui se rapporte à vita, la « vie »), un geste empreint de syncrétisme.

La Renaissance habsbourgeoise

À la fin du Moyen Âge, le Château est abandonné par les rois de Bohême et empereurs du Saint-Empire qui lui préfèrent, dans la Vieille Ville de Prague, un Palais royal plus moderne à l'emplacement de l'actuelle Maison municipale. Il est construit, en 1380, sur ordre de Venceslas IV et sert pendant un siècle, de 1383 à 1484, de résidence principale aux rois de Bohême successifs, Sigismond Ier, Ladislas le Posthume et Georges de Poděbrady avant que Vladislas IV Jagellon ne réintègre le Château et ne le dote d’ouvrages prestigieux en style gothique flamboyant où commence à se sentir l’influence de la Renaissance italienne. On lui doit ainsi la salle Vladislav, l’escalier des Cavaliers (1500), la deuxième cour et le Palais Louis.

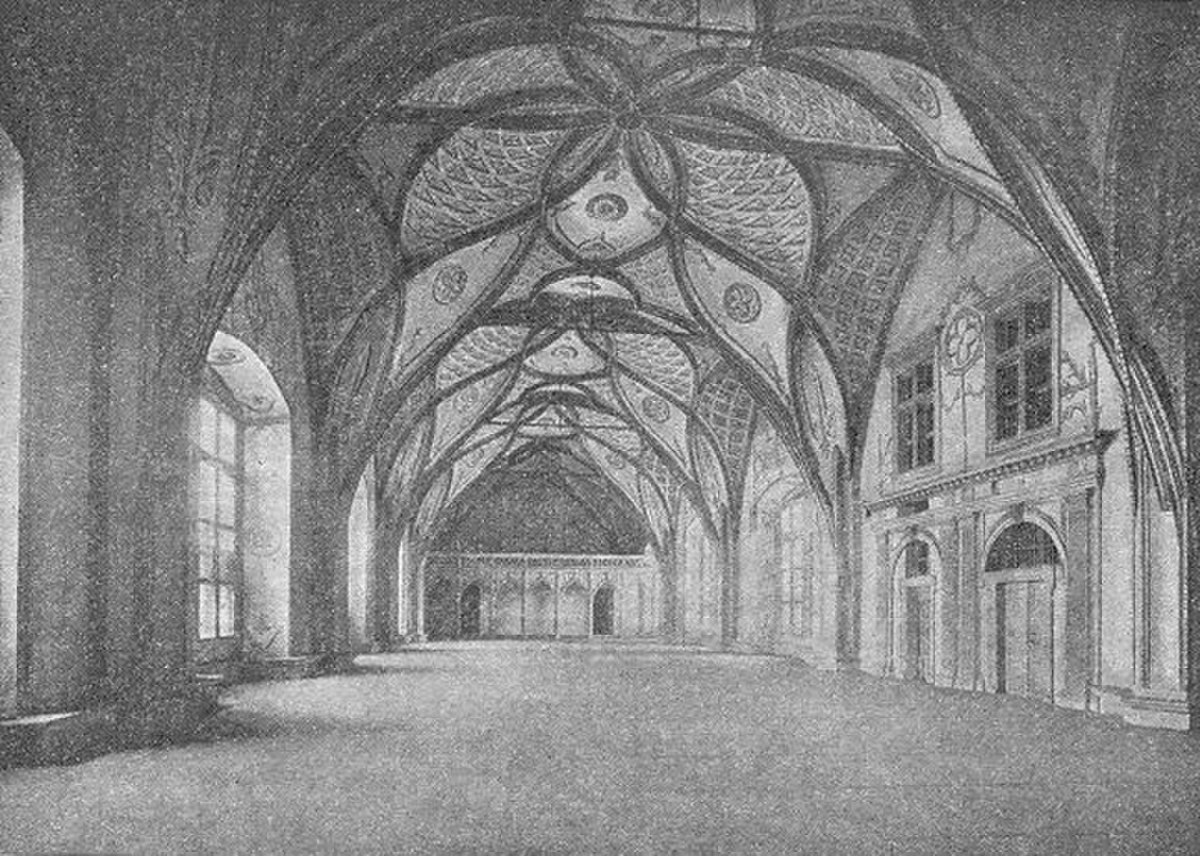

La salle Vladislav (1486), œuvre de l’architecte Benedikt Rejt, est un pur exemple d’architecture civile du gothique flamboyant avec ses voûtes ogivales à nervures entrecroisées qui ont perdu leur rôle structurel pour n’être plus que décoratives au service d’une dynamique spatiale. Les voûtes gothiques contrastent avec les fenêtres à meneau dont la modénature est typiquement Renaissance.

Adjacent à la salle Vladislav, le Palais Louis (1502) prend son nom du fils de Vladislav Jagellon. Il se rendra célèbre en étant le lieu de la défenestration de Prague (1618) qui met le feu aux poudres dans l’Europe de la Réforme. Sous ses fenêtres, dans les jardins sur le rempart, deux obélisques marquent le lieu de la chute des dignitaires impériaux.

Ce palais des rois de Bohême est par la suite abandonné par les Habsbourg qui lui préfèrent les bâtiments ouest et les jardins au nord. Tombé en désaffection, il servit même d’entrepôt.

Après le grand incendie qui, en 1541, ravage Malá Strana et une partie du Château, de nombreux bâtiments sont à relever ; on doit à Ferdinand Ier et Rodolphe II le Belvédère, la salle de la Diète, la maison du Jeu de Paume, la galerie Rodolphe et la Salle espagnole. Après la mort de Rodolphe II, le Château cesse d’être résidence impériale et entre en léthargie.

La Salle espagnole (Španělský Sal) est réputée pour ses proportions grandioses et ses décorations en stuc doré. Le qualificatif d’« espagnol » se réfère essentiellement à la cour de Rodolphe qui hérite du pesant cérémonial de la cour d’Espagne et si cette salle est édifiée, c’est essentiellement pour satisfaire aux désirs de pompe et de grandeur de l’empereur. Tout ce qui est luxueux ou « à la mode » acquiert le statut d’« espagnol » dans la cité impériale qu’est alors Prague. La Salle espagnole est modifiée plusieurs fois au cours de l’histoire, la dernière modification date de 1868 pour le couronnement de l’empereur François-Joseph (qui n’eut pas lieu) ; elle lui a donné son style néo-rococo qu’on lui connaît désormais, œuvre des architectes Heinrich von Ferstel et Ferdinand Kirschner.

La porte Mathias est élevée en 1614 sur ordre de Mathias Ier à l’emplacement des anciens remparts. Elle sépare la première et deuxième cour. Composée comme un arc de triomphe romain, c’est le seul ouvrage maniériste du Château.

Le belvédère de la reine Anne et les jardins royaux

Le Palais d’été royal (Královský létohradek) dit aussi Belvédère de la reine Anne (Belvedér Královny Anny) est édifié en 1537 pour Anne Jagellon, reine de Bohême et épouse de Ferdinand Ier. Œuvre de Paolo della Stella, c’est l’expression la plus pure de l’architecture de la Renaissance italienne en Europe centrale. Le rez-de-chaussée est entouré d’une loggia richement décorée dont les proportions rappellent celle des portiques de Brunelleschi. L’étage supérieur est un ajout postérieur (1569) dû à Bonifác Wohlmut et abrite une salle de bal sous une splendide toiture carénée.

Les jardins du Château sont ornés d’une « fontaine chantante » (les gouttes d’eau en tombant dans les vasques de bronze les font résonner) dessinée en 1568 par Francesco Terzio et réalisée par le fondeur de Brno, Tomáš Jaroš. À l’origine, ces jardins sont un lieu d’acclimatation de plantes exotiques, un champ de tir et un lieu de réception en plein air.

Une maison du Jeu de paume y est sise. Ornée de splendides sgraffites sur une façade traitée en portique, elle est l’œuvre de l’architecte Bonifác Wohlmut (1569).