Colisée - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

Extérieur

Contrairement aux amphithéâtres antérieurs construits entre deux collines, le Colisée est une structure autonome entièrement construite. Il est de plan elliptique, de 189 m de long et 156 m de largeur, avec une superficie de 6 ha. La hauteur de la paroi extérieure est de 48 m. Le périmètre d'origine mesure 545 m. L'arène centrale est un ovale de 86 m de long et 54 m de largeur, entouré par un mur de 4,5 m de hauteur, qui s'élève jusqu'au niveau des premiers gradins.

La paroi extérieure est estimée à plus de 100 000 m3 de travertin, montés sans mortier, mais solidarisés par 300 t d'agrafes de fer. Cependant, l'ensemble de la structure a subi d'importants dommages au cours des siècles, avec de larges segments effondrés suite à des tremblements de terre. Le côté nord du mur d'enceinte est toujours debout ; les rampes de brique à chaque extrémité ont été ajoutées au XIXe siècle pour consolider le mur. Le reste de l'actuel extérieur du Colisée est en fait le mur intérieur d'origine.

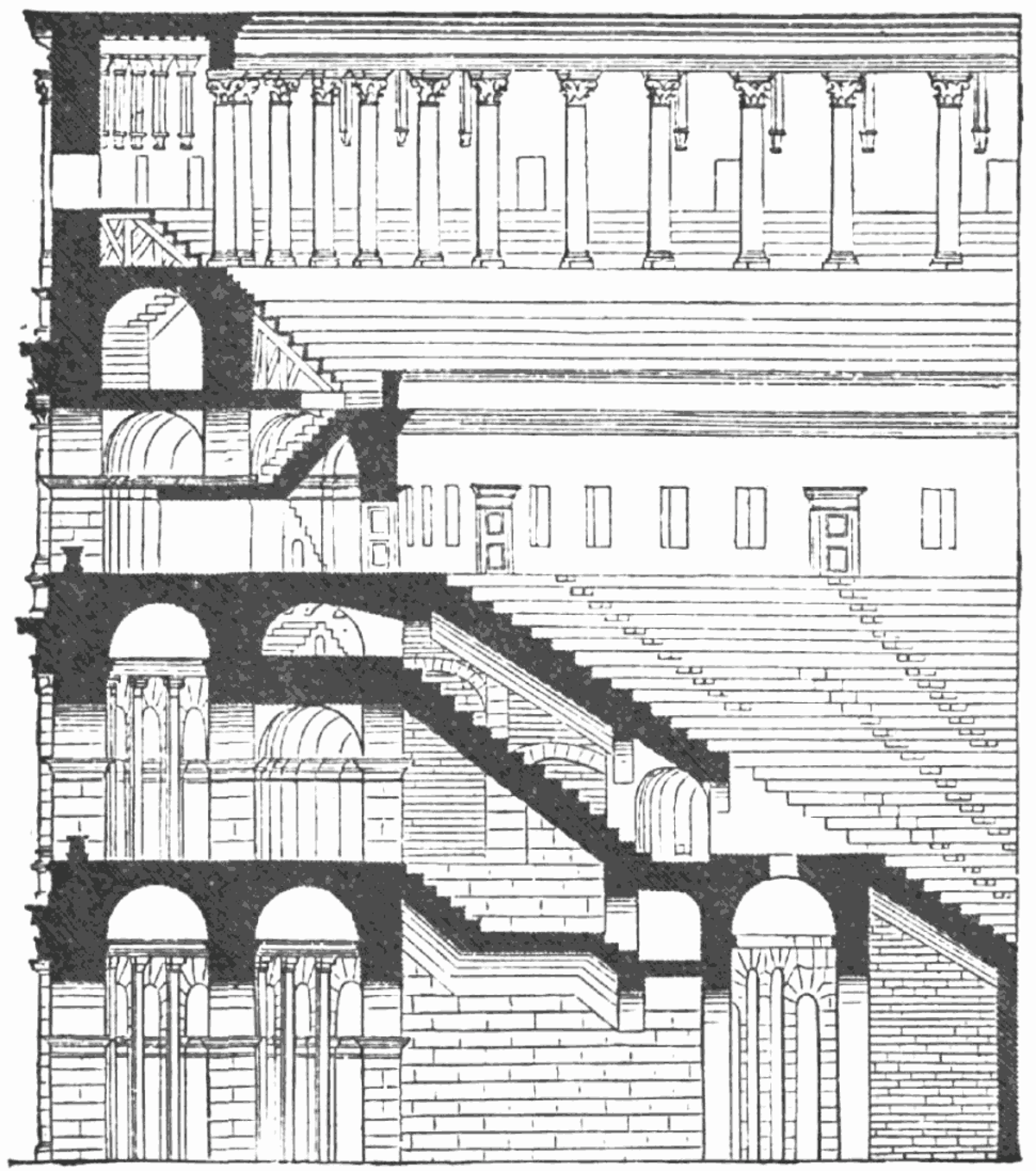

La partie survivante de la paroi extérieure de la façade monumentale se compose de trois niveaux d'arcades superposés, surmontés d'une plate-forme sur laquelle se dresse un attique de grande hauteur, percé de fenêtres à intervalles réguliers. Les arcades sont encadrées de demi-colonnes doriques, ioniques et corinthiennes, tandis que l'attique est ornée de pilastres corinthiens. Chacun des arcs aux deuxième et troisième étages était orné de statues, probablement en l'honneur des divinités et des autres personnages de la mythologie classique.

Deux cent quarante mâts étaient dressés en encorbellement autour du sommet de l'attique. Ils soutenaient un vaste auvent rétractable, connu sous le nom de velarium, qui abritait les spectateurs du soleil et de la pluie. C'était une immense toile soutenue d'une structure de cordes en filet, avec un trou au centre. Il couvrait deux tiers de l'arène, en pente vers le centre pour capter le vent et en diriger une brise vers les spectateurs. Des marins, spécialement enrôlés au siège de la marine à Misène et basés à la proche caserne du Castra Misenatium, étaient chargés de la manœuvre du velarium .

L'énorme capacité du Colisée rendait indispensable un dispositif d'accès et d'évacuation rapide, pour lequel les architectes mirent au point des solutions similaires à celles que nous connaissons dans nos stades modernes. Quatre-vingts entrées s'ouvraient sur l'extérieur au rez-de-chaussée, dont soixante-seize étaient destinées aux spectateurs ordinaires. Chaque entrée était numérotée, de même que chaque escalier. Le nord de l'entrée principale était réservée à l'empereur et ses proches, alors que les trois autres entrées axiales étaient destinée à l'élite. Les quatre entrées axiales étaient richement décorées de peintures et de reliefs en stuc, dont des fragments nous sont parvenus. Bon nombre des entrées originales extérieures ont disparu avec l'effondrement du mur extérieur, mais les entrées XXIII à LIV survivent encore.

Les spectateurs recevaient des billets sous forme de fragments de poterie numérotés qui leur donnaient les instructions nécessaires de section et de rangée de sièges. Ils accédaient à leurs places par des vomitoria (singulier : vomitorium), qui s'ouvraient sur les gradins. Dès la fin des jeux ou en cas d'urgence, l'évacuation ne prenait que quelques minutes.

Les gradins

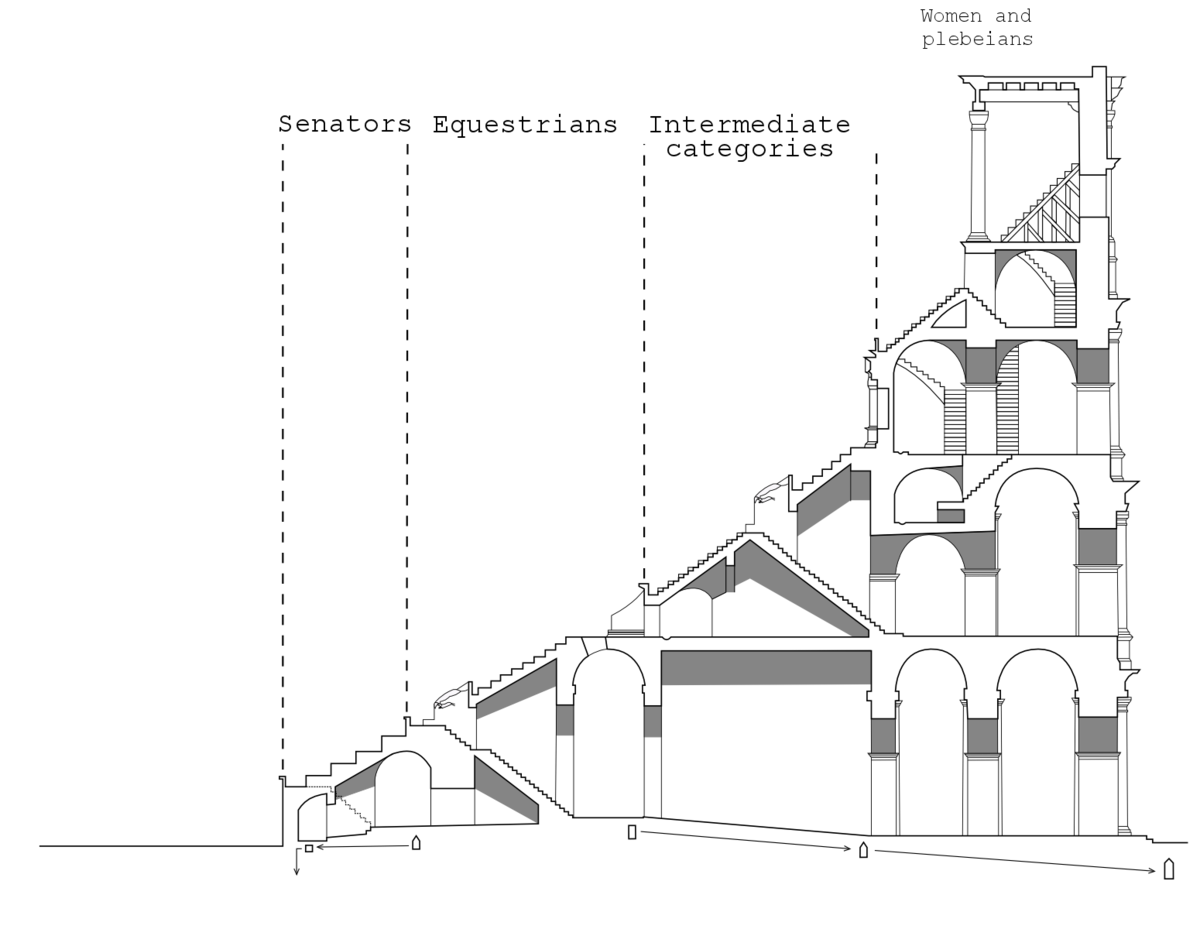

Les spectateurs étaient assis dans un arrangement hiérarchisé qui reflète la nature rigide et stratifiée de la société romaine.

Des loges spéciales étaient réservées respectivement au sud et nord à l'empereur et aux Vestales, offrant les meilleures vues sur l'arène. Une large plate-forme ou podium, au même niveau, accueillait les spectateurs de classe sénatoriale, autorisés à apporter leur propre chaise. Les noms de certains sénateurs du Ve siècle sont encore gravés dans la pierre.

Le niveau situé juste au-dessus de celui des sénateurs, connu sous le nom de primum maenianum, était occupé par la classe des chevaliers (ordre équestre : equites, noblesse non sénatoriale). Le niveau suivant, le maenianum secundum, était à l'origine réservé aux simples citoyens romains (les plébéiens) et était divisé en deux sections. La partie inférieure (l' immum) était destinée aux citoyens riches, alors que la partie supérieure (le summum) était dévolu à la classe moyenne. Des secteurs spécifiques étaient attribués à d'autres groupes sociaux : par exemple, les garçons avec leurs tuteurs, les soldats en permission, les dignitaires étrangers, les scribes, les hérauts, les prêtres et ainsi de suite. Certaines zones étaient réservées à des groupes spécifiques. Les sièges de pierre, — et plus tard de marbre — étaient rendus plus confortables par les coussins que chacun apportait pour son propre usage.

Un autre niveau, le maenianum secundum in ligneis, ("2e étage en bois") fut ajouté au sommet de l'édifice sous le règne de Domitien. Il consistait en une galerie destinée aux pauvres, aux esclaves et aux femmes, avec des places debout ou aménagées succinctement sur des tribunes de bois en pente très raide. Certains groupes étaient totalement exclus du Colisée, notamment les fossoyeurs, les acteurs et les anciens gladiateurs.

Chaque niveau, divisé en sections (maeniana) par des passages en courbe et des murets (praecinctiones ou baltei), était subdivisé en cunei, ou portions, et par les allées et les marches des vomitoria. Chaque rangée (gradus) avait ses sièges numérotés, permettant de désigner précisément chaque siège par son gradus, son cuneus et son numéro propre.

Arène et hypogée

L'arène mesure 83 x 48 m (280 x 163 pieds romains). Elle est composée d'un plancher de bois recouvert de sable (le mot latin arena ou harena signifie "sable"), qui couvre une vaste structure souterraine appelée « hypogée » (nom masculin d'origine grecque, littéralement "le sous-sol"). Il reste peu actuellement de l'arène originale, mais l'hypogée est encore bien visible. Il était constitué d'un réseau à deux niveaux souterrains de tunnels et de cages situés sous l'arène, où gladiateurs et animaux se tenaient prêts avant le spectacle. Quatre-vingts puits verticaux fournissaient un accès instantané à l'arène pour les animaux en cage et les accessoires de scène ; des plates-formes à charnières de plus grandes dimensions, appelées hegmata, permettaient l'accès des éléphants et autres grands animaux. L'hypogée a été restructuré à maintes reprises, et l'on peut distinguer au moins douze différentes phases de construction.

L'hypogée était relié par des tunnels souterrains à un certain nombre de points en dehors du Colisée. Les animaux et leurs dresseurs pouvaient rejoindre par un tunnel les écuries situées à proximité, de même que les gladiateurs pouvaient rallier sans peine leur caserne du Ludus Magnus, toujours visible, juste à l'est du Colisée. Des tunnels spéciaux étaient réservés à l'empereur et aux Vestales, afin qu'il puissent rejoindre leurs loges sans avoir à se mêler à la foule.

Des quantités de machines de toutes sortes étaient entreposées dans l'hypogée. Des ascenseurs et des poulies hissaient et descendaient décors et accessoires, ainsi que les animaux en cage jusqu'à la surface de l'arène où ils étaient libérés. Il existe des preuves de l'existence de grands mécanismes hydrauliques et, selon d'anciens comptes, il était possible d'inonder rapidement l'arène, vraisemblablement par le biais d'une connexion à un aqueduc situé à proximité.

Installations annexes

Le Colisée attira dans son orbite toutes sortes d'activités annexes dans le voisinage : en plus de l'amphithéâtre lui-même, de nombreux autres bâtiments implantés à proximité étaient liés aux jeux. Immédiatement à l'est se trouvent les importants vestiges du Ludus Magnus, une école d'entraînement des gladiateurs, reliée au Colisée par un passage souterrain. Le Ludus Magnus avait sa propre arène, qui était elle-même une attraction populaire pour les spectateurs romains. D'autres écoles d'entraînement s'étaient installées dans la même zone, le Ludus Matutinus ("école du matin"), où étaient formés les chasseurs d'animaux, en plus des écoles des Daces et des Gaulois.

À proximité également se tenait l'Armamentarium, comprenant une armurerie pour stocker les armes, le Summum Choragium, où les machines étaient entreposées, le Sanitarium, où l'on soignait les gladiateurs blessés, et le Spoliarium, où les corps des gladiateurs morts étaient dépouillés de leurs armes et évacués.

Sur le périmètre du Colisée, à une distance de 18 m du périmètre, était disposée toute une série de grosses bornes de pierre, dont cinq subsistent du côté est. Diverses explications de leur présence ont été avancées : elles pourraient avoir marqué une frontière religieuse, ou bien une limite extérieure pour le contrôle des billets, ou encore des points d'ancrage pour le velarium.

Juste à côté du Colisée se dressaient la Meta Sudans, et plus tard vint l'Arc de Constantin.