Cycle du combustible nucléaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Cycles du combustible prospectifs

Le développement des réacteurs de nouvelle génération s'accompagne de la mise au point de systèmes nucléaires au sens large qui intègrent le cycle du combustible. Ces cycles doivent répondent plus efficacement aux objectifs de développement durable, tout en intégrant les contraintes technologiques, économiques et (géo)politiques.

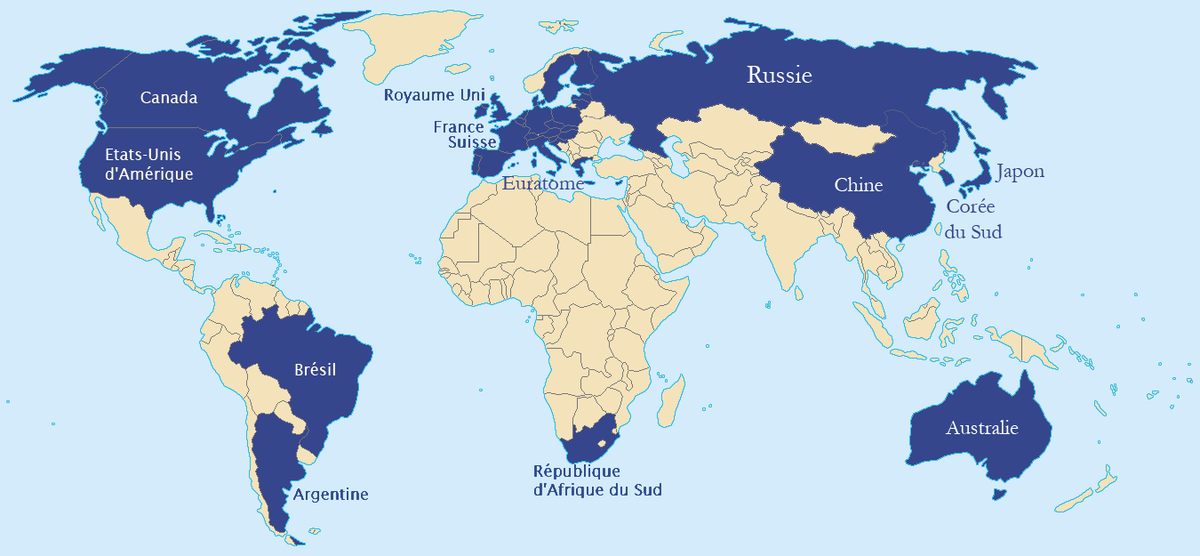

A l'initiative du DOE (Département à l'Energie) américain, la recherche sur les systèmes nucléaires de nouvelle génération a été internationalisée au sein du Forum International Génération 4. Cette collaboration vise à développer et promouvoir des systèmes nucléaires selon les critères :

- de durabilité (sustainability), que ce soit en termes de consommation de ressources ou de production de déchets,

- de performance économique par rapport aux autres énergies, ainsi que de maîtrise des risques financiers,

- de sûreté et de fiabilité,

- de résistance à la prolifération et aux menaces terroristes.

D'autres pays ne participent pas directement au Forum International Génération 4 mais poursuivent leur propres recherches, bien souvent en collaboration avec les pays membres du forum.

En 2006, le Département à l'énergie américain lance un nouveau projet de coopération internationale relatif aux technologies de traitement du combustible usé : le partenariat mondial pour l'énergie nucléaire.

Enfin, les pays qui ont décidé l'abandon de l'énergie nucléaire adaptent leur cycle en fonction de leur stratégie de gestion du combustible irradié.

Cycles classiques avec haut taux de combustion

Théorie

Depuis le début de la production électronucléaire, les exploitants cherchent à augmenter les taux de combustion par de nouveaux plans de chargement et des innovations techniques sur les crayons (poisons consommables et nouvel alliage de gaine par exemple). Cela consiste principalement en une augmentation de l'enrichissement initial du combustible (en uranium 235 ou en plutonium). Il existe ainsi une réserve de réactivité plus importante en début de cycle d'irradiation, ce qui permet de maintenir les crayons en cœur plus longtemps et donc d'augmenter le taux de combustion.

Le taux de combustion final du combustible définit, avec la gestion du cœur (rechargement en 1/3, 1/4, etc.), la durée des cycles entre chaque arrêt de tranche pour rechargement. En allongeant la durée des cycles d'irradiation, l'augmentation des taux de combustion assure une meilleure disponibilité des centrales. Par ailleurs, les ressources fissiles sont utilisées plus efficacement.

Les limitations à cette augmentation proviennent des contraintes de sûreté de fonctionnement ainsi que du comportement mécanique des crayons :

- la réactivité supplémentaire introduite en début de cycle d'irradiation doit être compensée par une augmentation de la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire -limitée par la solubilité du bore- ainsi que par des crayons contenant des poisons consommables et dont l'anti-réactivité décroît au fur et à mesure de l'irradiation. Ces dispositions modifient le comportement du réacteur, en particulier en cas d'accident de vidange ;

- l'usure thermo-mécanique des gaines peut conduire à des phénomènes de flambage des crayons qui, en cas d'arrêt d'urgence, gêneraient la descente des barres. Des tests périodiques sont ainsi conduit en cours de cycle pour vérifier le bon fonctionnement des barres d'arrêt.

Considérant les réacteurs innovants, les RNR à caloporteur sodium sont conçus pour des taux de combustion jusqu'à 100 GW.jr/tML. le développement des combustibles à confinant graphite (boulets notamment) pour les réacteurs à haute ou très haute température permet d'envisager des taux de combustion bien plus importants, de plusieurs centaines de GWjr/tML.

Mise en œuvre

Le développement de nouveaux alliages de gaine (alliage M5 d'Areva notamment) permet d'atteindre de plus hauts taux de combustion dans les REP grâce aux propriétés mécaniques améliorées. Ainsi, en France, EDF envisage des taux de combustion de 52 puis 60 GWjr/tML pour le futur.

Multi-recyclage du plutonium en réacteurs à neutrons thermiques type REP

Théorie

Le combustible MOX irradié déchargé des réacteurs à eau légère contient encore une quantité siginificative de plutonium fissile. Le multi-recyclage du plutonium consiste à traiter ce combustible irradié pour en extraire les matières valorisables puis fabriquer du combustible neuf. Dans ce scénario, les actinides mineurs et les produits de fission sont des déchets ultimes mis en stockage définitif.

La mise en œuvre d'un tel cycle apparaît délicate au-delà de 2 recyclages du fait de la montée des isotopes pairs dans le plutonium, isotopes qui ne sont pas fissiles en spectre thermique.

Dans un combustible UOX irradié, la fraction des isototopes pairs est de l'ordre de 31.4% pour un combustible à 33 GWjr/tML à 39.1% pour un taux de combustion de 60 GWjr/tML.

Mise en œuvre

En 2006, le multi-recyclage n'est pas mis en œuvre pour des contraintes de sûreté de fonctionnement.

Cycles surrégénérateurs

La surrégénération est la propriété d'un cycle au cours duquel la quantité de matière fissile formée est supérieure à la quantité de matière fissile consommée. Le taux de surrégénération est la quantité de matière fissile finale rapportée à la quantité de matière fissile initiale.

Dans un réacteur avec une bonne économie de neutrons, les matériaux fertiles (disposés en couvertures ou bien mélangés aux fissiles) capturent des neutrons afin de former des matières fissiles. Étant donné que le nombre de neutrons émis par fission est supérieur à deux, il y a théoriquement la possibilité de fabriquer plus de matière fissile qu'il n'y en a de consommée. En effet, il faut un neutron pour alimenter la réaction nucléaire en chaîne et un neutron pour régénérer le combustible. Les neutrons excédentaires sont alors capturés pour fabriquer un surcroit de matière fissile.

En pratique, les captures dans les structures et le caloporteur réduisent la quantité de neutrons disponible, ce qui constitue la contrainte première concernant le choix du caloporteur et de l'éventuel modérateur.

Un cycle surrégénérateur correspond donc au multi-recyclage des matériaux fissiles. Le stock de matières fissiles initial (plutonium ou uranium 233 de retraitement, uranium enrichi) est reconstitué par captures fertiles et n'est donc pas consommé. Les ressources naturelles consommées correspondent uniquement aux matières fertiles (uranium 238 et thorium).

Cycles en réacteurs à neutrons rapides

Théorie

Un spectre rapide est obtenu lorsque le flux neutronique n'est pas modéré. Pour ce faire, le caloporteur ne doit pas être modérateur (le fluide caloporteur ne doit pas ralentir les neutrons avant qu'ils atteignent un nouveau noyau fissile). Ainsi, la recherche d'un taux de surrégénération élevé conduit à privilégier un caloporteur peu capturant. Ces cycles impliquent ainsi des réacteurs à caloporteur gaz, sodium ou plomb-bismuth.

Dans un réacteur à neutrons rapides, la surrégénération est obtenue par le traitement du combustible irradié et des couvertures fertiles disposées en périphérie de cœur. Le plutonium est particulièrement performant en spectre rapide et un cycle uranium 238/plutonium est donc préféré à un cycle thorium/uranium 233 (qui reste envisageable).

Mise en œuvre

Le cycle surrégénérateur en spectre rapide est le concept développé initialement en France avec les réacteurs "Rapsodie", "Phenix" et "Superphénix". Un réacteur à caloporteur sodium d'origine soviétique a fonctionné au Kazakstan et produit de l'eau potable par dessalement et de la chaleur pour alimenter un réseau de chauffage urbain. D'autres pays ont étudié ce cycle et font ou ont fait fonctionner des réacteurs de ce type, notamment le Japon et l'Inde.

Cycles en réacteur à neutrons thermiques

Comme pour les réacteurs rapides, des cycles uranium 238/plutonium ou thorium/uranium 233 sont envisageables. Considérant les bonnes propriétés neutroniques de l'uranium 233 en spectre thermique et épithermique, le cycle au thorium est privilégié.

Recyclage des actinides mineurs

Théorie

Le combustible UOX ou MOX irradié contient de l'uranium et du plutonium, des produits de fission et des actinides mineurs (américium, curium et néptunium). Alors que les produits de fission sont des déchets, les actinides mineurs sont potentiellement utilisables. Le recyclage des actinides mineurs consiste ainsi en leur séparation des autres composants du combustible irradié, puis leur irradiation en réacteur.

Selon l'état-de-l'art des recherches menées en 2006, la faisabilité du recyclage des actinides mineurs en réacteur à eau légère est délicate sinon impossible. Le recyclage des actinides mineurs est envisagée dans des réacteurs à neutrons rapides ou dans des réacteurs hybrides type ADS (Accelerator Driven System ou réacteur piloté par accélérateur).

Les différents cycles associés dépendent :

- du degré de séparation des actinides mineurs (isolation des 3 actinides, séparation conjointe du plutonium et de l'américium, etc.),

- de la possibilité de générer de l'énergie avec l'irradiation des actinides.

Sur la base des cycles actuellement mis en œuvre, le recyclage des actinides mineurs peut prendre la forme d'un cycle de production d'actinides mineurs dans des REP électrogènes avec leur élimination dans des réacteurs électrogènes (réacteurs à neutrons rapides) ou dans des réacteurs "brûleurs" non électrogènes (réacteurs hybrides pilotés par accélérateur).

Mise en œuvre

D'importantes recherches sont menées au plan international sur le recyclage des actinides mineurs. En France, les expérimentations dans les installations Atalante (séparation poussée) ou Phénix (transmutation) menées dans le cadre de la Loi Bataille participe de ces travaux.

Cycle DUPIC

Théorie

L'acronyme DUPIC signifie Direct Use of PWR fuel in CANDU. C'est donc l'utilisation du combustible uranium enrichi irradié en réacteur à eau sous pression dans des réacteurs à eau lourde CANDU.

Lorsque le combustible uranium est déchargé des REP, sa teneur en uranium 235 reste supérieure à celle de l'uranium naturel. Étant données les très bonnes performances neutroniques des réacteurs CANDU (peu de captures stériles dans le modérateur), il est possible de fabriquer un combustible CANDU à partir du combustible irradié en REP sans étape de ré-enrichissement intermédiaire.

Mise en œuvre

L'économie de ce cycle est discutable car le cycle DUPIC implique de ne pas élever les taux de combustion en REP, ce qui n'est pas favorable en termes de consommation des ressources en uranium. Le cycle DUPIC n'est pas mis en œuvre en 2006 et les recherches à son propos sont en suspens, notamment en Corée du Sud.