Dôme de Milan - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

Le style du Duomo est le fruit de tous les travaux des siècles passées, il ne répond à aucun mouvement précis, mais suit plutôt une idée « gothique » colossale et fantasmagorique toujours réinterprétée. Malgré cela et malgré les contradictions dans le style architectural, le Duomo est un édifice unitaire. La gigantesque manufacture de pierre continue de fasciner et de séduire l’imagination populaire, en vertu de son ambigüité, faite d'incertitudes, de discontinuité et de changements de cap. Le concept aussi d’ « authenticité gothique » est visible sur une grande partie de la structure datant de la période style néogothique, pour ne pas parler des fréquentes substitutions, qui sont en réalité une déformation de l'essence même du monument qui est donc considéré comme une construction d'architecture toujours en continue et nécessaire reconstruction.

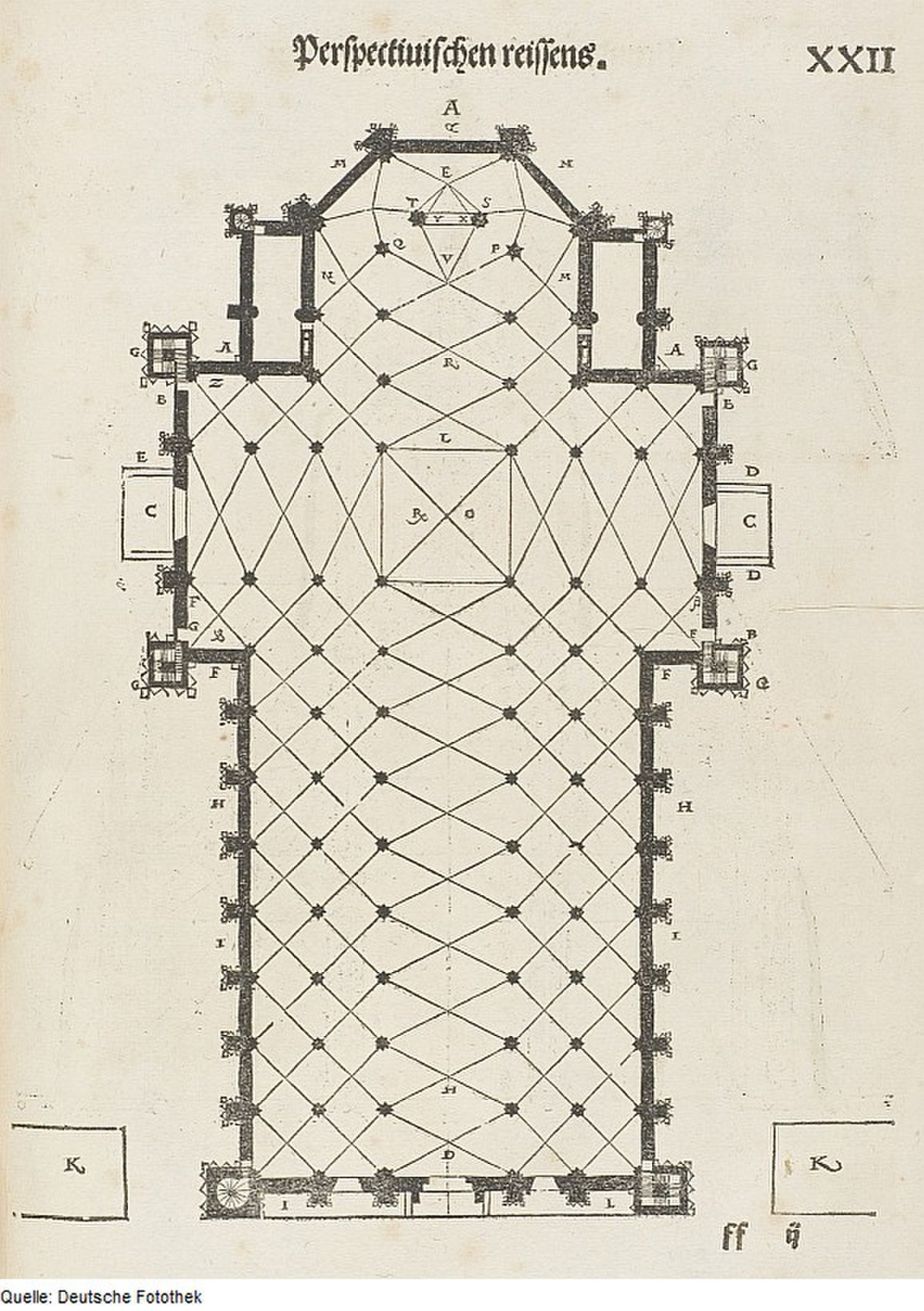

Le Duomo a un plan en croix latine, composé de cinq nefs et trois transept, avec une profond presbytère entouré par un déambulatoire ayant une abside poligonale. A la croisée du transept se lève comme de coutume la Tour-lanterne. L’ensemble a un remarquable élancement vertical, caractéristique plus française qu’italienne mais ceci est en partie atténué par la étirement en horizontal de l’espace et par l’écrasante différence de hauteur entre les nefs, typique du style gothique lombard.

La structure portante est composée de piliers et de murs périmètres renforcés par des contreforts situés à la même hauteur que les piliers. Ceci est une caractéristique qui différencie le Duomo milanais des cathédrales françaises, limitant par rapport à l’architecture gothique traditionnelle, l’ouverture des vitraux (longs et étroits) et donnant à l’ensemble (à l’exception de l’abside) une forme prédominante fermée, où le mur est avant tout un élément de forte démarcation, souligné en plus par la hauteur du socle de tradition lombarde. Il est aussi évident que la flèche et les pinacles n’ont aucune fonction portante, puisqu’ils ont été rajoutés de façon sporadique au cours des siècles.

Les contreforts ont une forme triangulaire et servent à contenir la poussée latérale des arcs. Le soubassement est en pierre ainsi que les murs intérieurs, les piliers ont un noyau en gneiss et les voiles des voûtes sont en brique. Le parement apparent n’a pas seulement un rôle d’ornement mais aussi une fonction portante, il est en marbre de Candoglia blanc rosé avec des veines grises : la carrière, jusqu’à la fin de l’époque de Gian Galeazzo Visconti, est encore propriété de la Fabbrica del Duomo.

Les murs externes sont animés par une masse dense de semi-pilastres couronnés en hauteur, au dessous des terrasses il y a une broderie d'arcs polylobés surmonté par des flèches. Les vitraux à arc pénétrant sont assez resserrées en effet elles ont-elles aussi un rôle portant.

La couverture de la terrasse (elle aussi en marbre) est un unicuum dans l’architecture gothique elle est soutenue par un double croisements de voûtes mineures. En concordance des piliers se lève une « forêt » de pinacles reliée entre eux par des arcs boutants. Dans cette configuration les pinacles n’ont aunes fonction de structure puisqu’ils ont pratiquement tous été rajoutés durant la moitié du XIXe siècle. Dans la gravure de Bernardo Zenale datant de 1519 (qui se trouve au Musée du Duomo) ainsi que dans d’anciens dessins il y a un arêtier centrale devait mettre en évidence la forme triangulaire mais il est exclu dans le projet de 1836.

Architecture externe

La partie de l’abside est la première a être terminée, elle est découpée par de fenêtres, où apparaît le tableau de Jean Galéas Visconti. Les statues, les contreforts, les lanceurs et les flèches sont en générale de l’époque de son successeur : Philippe Marie Visconti. La 400e flèche "Carelli" est la première a être construite.

A partir de l'abside, qui date du XIVe siècle, les côtés sont progressivement rapprochés de la façade, ceci jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les contreforts externes sont couronnés par des flèches et liés à la base par des plinthes horizontales. En hauteur se trouve une corniche ayant des arcs polylobés sur chapiteau avec des figures anthropomorphes et zoomorphes. Entre les contreforts, en hauteur, se trouve les vitraux qui illuminent les nefs.

L’abside est polygonale et entourée par les deux sacristies qui sont couronnées par des flèches plus antiques. Pour illuminer l’abside il y a deux énormes vitraux ayant des croisées d’ogives en marbre ils désignent dans ces dernières, les rosaces de Filippo degli Organi (fin du XVe siècle). Le vitrail central est dédié à l’incarnation du Christ.

Architecture interne

L’intérieur est à cinq nefs et trois transepts. Le presbytère est profond et encerclé par un déambulatoire à côté duquel s’ouvrent les deux sacristies. La nef centrale est deux fois plus large que les nefs latérales, celles-ci sont légèrement décroissantes en hauteur ce qui permet l'ouverture de petits vitraux à arc boutant, au dessus les arches des voûtes illuminent l'intérieur manière douce et diffuse.

Les cinquante deux piliers polystyles divisent les nefs et soutiennent les voûtes des croisées d'ogives simulant un tunnel gothique. Cette décoration démarre dans l’abside (moitié du XVe siècle, puis continuer dans la Tour-lanterne (1501), puis durant le XVIIe siècle, jusqu'à l'intégration et les restaurations d'Achille Alberti et Alessandro Sanquirico (jusqu’en (1823).

Les chapiteaux monumentaux à niches et flèches avec statues sont beaucoup plus originaux, ils décorent les piliers le long de la nef centrale, le transept et l’abside. Certains chapiteaux ont un double registre, avec des statues de saint dans les niches et qui sont surmontés par des statues de prophètes dans les flèches. Les autres piliers sont décorés de motifs végétaux.

Le sol est commencé à partir des dessins de Pellegrino Tibaldi en 1584 et terminé seulement entre 1914 e il 1940. C’est un mélange complexe de marbre clair et foncé : le noir vient de Varenna, le blanc et le rose de Candoglia, le rouge venait à l’origine de Arzo mais il a été complètement échangé par le marbre de Vérone. Pellegrino Tibaldi a, sur la demande du cardinal Borromée, définit aussi les autels latéraux, les mausolées, le chœur et le presbytère (restauré en 1986. Aujourd’hui l’aspect interne date plutôt de cette époque, liée à la contre-réforme. Au cours du XVIIe siècle quelques monuments seront transférés dans les travées de la façade.

Dimensions principales

Quelques mesure du ‘’Duomo’’

- Hauteur maximale : 108,50 mètres

- Hauteur de la Madonnina: 4,16 mètres

- Hauteur de la façade centrale : 56,50 mètres

- Hauteur de nef principale : 45 mètres

- Longueur extérieure : 158 mètres

- Longueur intérieure : 148 mètres

- Longueur de la façade principale : 67,90 mètres

- Largeur interne des 5 vaisseaux de la nef : 57,60 mètres

- Largeur extérieure : 93 mètres

- Largeur intérieure : 66 mètres

- Superficie interne : 11 700 m²

- Nombre de colonnes intérieures : 52

- Nombre de flèches: 135

- Nombre de statues: 3 400, dont 2 300 à l’extérieur (sans compter les demi-figures dans les embrasures des fenêtres, les 96 gargouilles et les hauts-reliefs)

- Hauteur des colonnes intérieures : 24 mètres

- Diamètre de la colonne intérieur : 3,40 mètres

La Façade

La façade témoigne d’elle-même la complexité du Duomo, avec ses sédimentations des siècles d’architecture et des sculptures italienne. Ce qui se voit aujourd’hui est une solution de compromis faite à la hâte au début du XXe siècle, en effet à cette période, il a été conclu que le projet de style néogothique de Giuseppe Brentano (1886-1888) était impossible à réaliser.

Cinq motif font comprendre la présence de la nef et avec 6 contreforts (doublés à l’extrémité et entourant le portail central) surmontés par des flèches.

Les cinq portails et les vitraux surmontant sont du XVIIe siècle, le balcon quant à lui est de 1790 et les trois fenêtres néogothique sont du XIXe siècle. Les soubassements des contreforts centraux sont décorés par des reliefs et des atlantes datant de la moitié du XVIIe siècle, les reliefs sur les soubassements des contreforts sont eux du XVIIIe siècle et XIXe siècle. La décoration du bas-relief des portails sont sculptés à l’époque de l’archevêque Boromée sur des dessins de Cerano. Les statues des ‘’Apôtres'‘ et ‘’ Prophètes’’ sur les corbeaux datent toutes du XVIIIe siècle.

Les portes en bronze sont du XXe siècle. Partant de la Renaissance de Pellegrini au baroque de Francesco Maria Ricchino et au néogothique napoléonien de Acquisti. En 1886 la ‘’Grande Fabbrica’’ met en place un concours international pour la façade de style gothique du Duomo et en octobre 1888, le jury choisit Giuseppe Brentano comme vainqueur un jeune élève de Boito.