École de la Salpêtrière (hypnose) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'hystérie et l'hypnose

La Grande Hystérie

En 1878, Charcot commence à étudier l'hypnose, probablement sous l'influence de son collègue Charles Richet, qui a publié en 1875 un article sur « Le somnambulisme provoqué ». Durant l'été 1878, il commence à utiliser l'hypnose comme technique expérimentale pour l'étude de l'hystérie. L'hypnotisme représente pour lui la part expérimentalisable de la névrose, dont il devient possible d'étudier les manifestations à loisir en reproduisant les symptômes des hystériques en dehors des crises.

Charcot communique les résultats de ses recherches à l'Académie des sciences le 13 février 1882. Cette même année, dans Sur les divers états nerveux déterminés par l'hypnotisation chez les hystériques, il réhabilite l'hypnose comme sujet d'étude scientifique en la présentant comme un fait somatique propre à l'hystérie. Charcot pense ainsi avoir caractérisé l'hypnose de façon objective par des signes physiques et surtout neurologiques non simulables. Comme le souligne Pierre Janet, Charcot réalise un tour de force en faisant reconnaître l'hypnotisme par l'académie qui l'avait condamné à trois reprises sous le nom de magnétisme animal. Pour Charcot et les membres de son école, « un individu hypnotisable est souvent un hystérique, soit actuel, soit en puissance, et toujours un névropathe, c'est-à-dire un sujet à antécédents nerveux héréditaires susceptibles d'être développés fréquemment dans le sens de l'hystérie par les manœuvres de l'hypnotisation ».

Charcot assimile l'hystérie à l'hypnose, seule la cause - spontanée ou provoquée - les différenciant. Il décrit les trois stades successifs de ce qu'il appelle le « grand hypnotisme » ou la « grande hystérie » :

- La léthargie, obtenue en pressant sur les paupières du sujet, durant laquelle le sujet reste inerte (ses muscles sont flasques et sa respiration profonde et précipitée) tout en manifestant une « hyperexcitabilité neuro-musculaire ». Le moindre contact sur le muscle, le tendon ou le nerf dont il est tributaire provoque une contracture ;

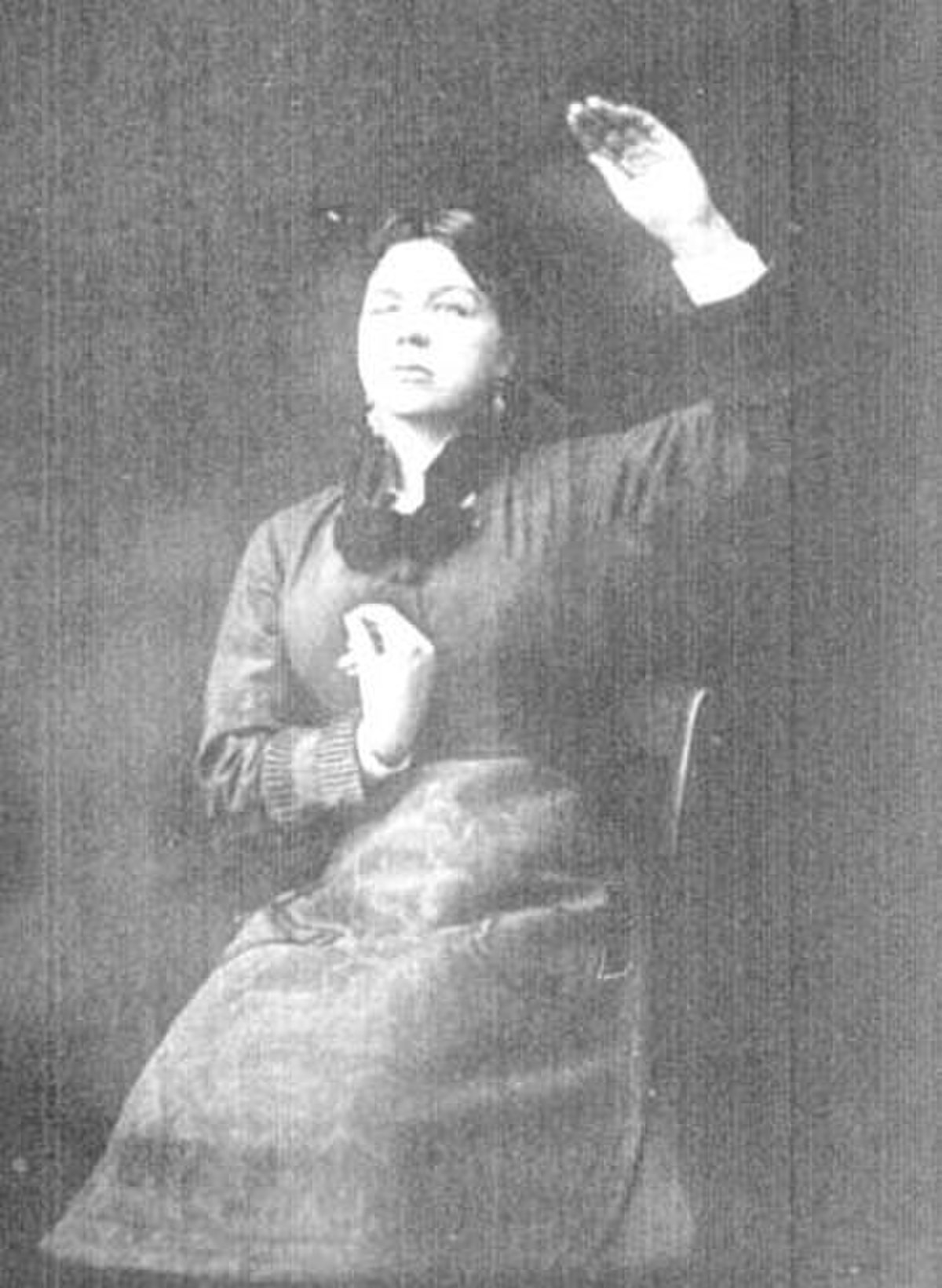

- La catalepsie, obtenue en rouvrant les yeux du sujet (ou en faisant résonner un gong), durant laquelle le sujet prend les poses qu'on lui donne et « transfère » à volonté les contractures du côté du corps où l'on applique un aimant ;

- Le somnambulisme, obtenu en frictionnant le sommet du crane du sujet, durant lequel le sujet parle et bouge normalement ;

- Le sujet fait preuve d'une amnésie totale au réveil.

Selon Charcot, l'attaque de la Grande Hystérie se déroule selon des lois « valables pour tous les pays, pour tous les temps, universelles par conséquent ».

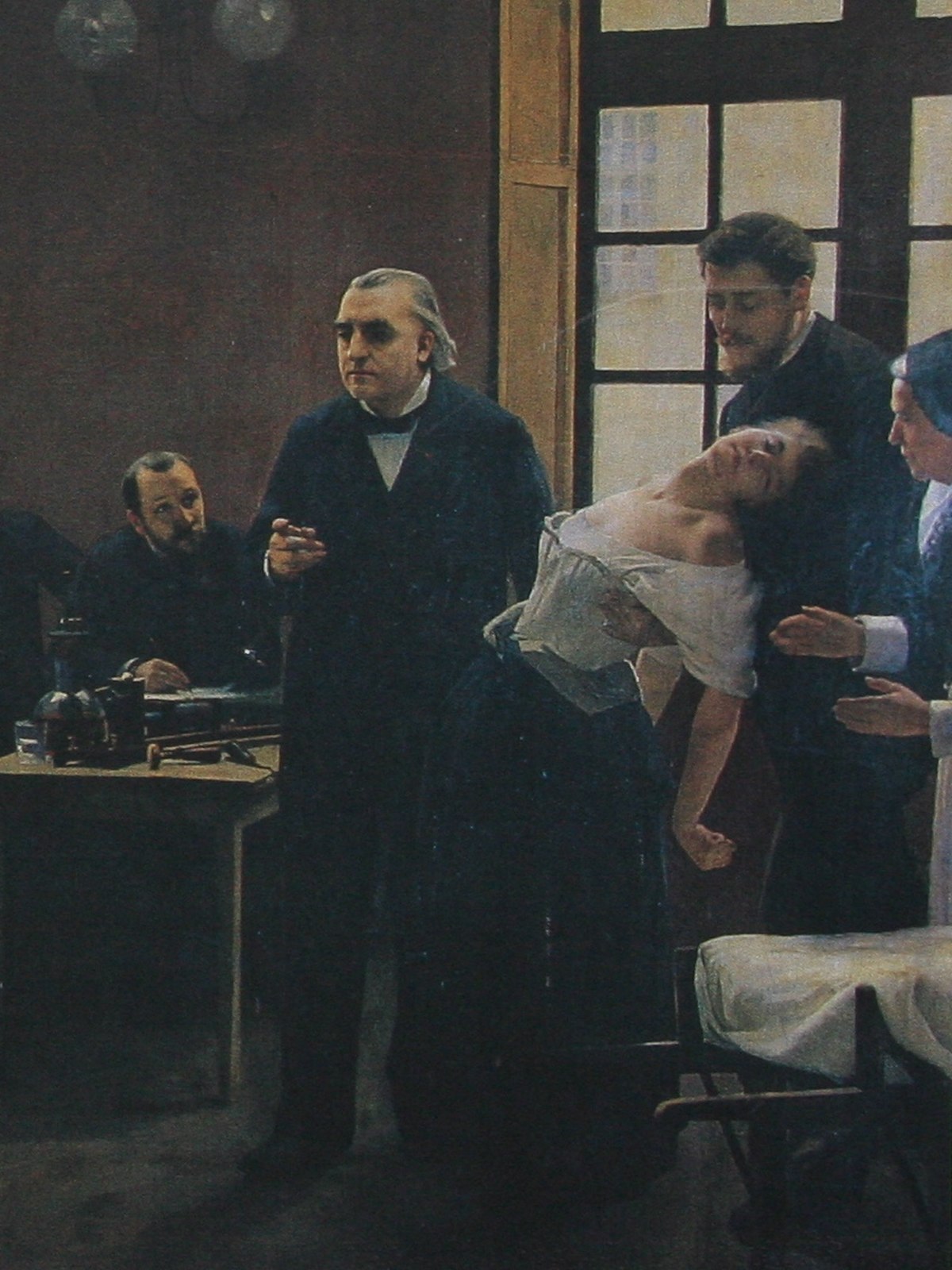

À partir de 1882, année où il obtient la création de la chaire de clinique des maladies du système nerveux, Charcot effectue de nombreuses leçons publiques à la Salpêtrière, auxquelles médecins et intellectuels de toute l'Europe se pressent pour pouvoir observer les phénomènes qu'il met en scène. Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, Émile Zola et les frères Goncourt assistent à ces séances. Certaines des patientes hystériques de Charcot, telles Justine Etchevery, Rosalie Leroux, Jane Avril ou Blanche Wittmann, surnommée « la reine des hystériques », deviennent aussi célèbres que des actrices de théâtre. Dans ces présentations cliniques de patientes à la Salpêtrière, Charcot reproduit leurs symptômes sous hypnose, les faisant passer par les trois états de la grande hystérie.

La pièce dans laquelle ont lieu les séances publiques de Charcot est « une grande salle, espèce de musée, dont les murailles, voire le plafond, sont ornés d'un nombre considérable de dessins, de peintures, de gravures, de photographies figurant tantôt des scènes à plusieurs personnages, tantôt un seul malade nu ou vêtu, debout, assis ou couché, tantôt une ou deux jambes, une main, un torse, ou tout autre partie du corps. Tout autour, des armoires avec des crânes, des colonnes vertébrales, des tibias, des humérus présentant telle ou telle particularité anatomique ; un peu partout, sur les tables, dans des vitrines, un pêle-mêle de bocaux, d'instruments, d'appareils ; l'image en cire, non encore achevée, d'une vieille femme nue et étendue dans une espèce de lit ; des bustes, parmi lesquels celui de Gall, peint en vert ».

« On connaît la figure de M. Charcot ; elle rappelle celle de Napoléon Ier : regard pénétrant ; parole brève et sentencieuse ; rien de solennel ; pose de quelqu'un qui se sait en évidence et qui ne veut pas avoir l'air de poser ; habitude de jouer un rôle prépondérant ; entourage muet, attentif et recueilli ».

Expériences sur l'indépendance des deux hémisphères cérébraux

Lors de ces démonstrations, les malades passent également par des états que Charcot appelle « dimidiés », la moitié du corps en catalepsie ou en léthargie, et l'autre moitié en somnambulisme. Charcot et ses disciples font également la démonstration de phénomènes de « transfert » se rattachant à la métallothérapie qui consistent en ceci que l'aimant aurait la propriété à faire passer, chez certaines personnes extra-sensibles, de gauche à droite vice-versa, certaines manifestations unilatérales du grand hypnotisme.

Charcot et nombre de ses disciples, tels Bérillon, Ladame ou Dumontpallier considèrent que l'on peut supprimer l'activité psychique, motrice, sensorielle, d'un hémisphère cérébral, ou bien la transférer à l'aide de plaques métalliques ou par la suggestion hypnotique, dans l'autre hémisphère. Pour ces praticiens, les phénomènes hypnotiques, supposés répétables à volonté, nettement catégorisés et distribués dans des échelles fixes, sont dus à des modifications physiologiques qui se déroulent dans la matière cérébrale. Pour eux, comme le souligne Bertrand Méheust, l'être humain « est réduit à une machine ultraperfectionnée qui réagit de façon constante et régulière aux divers stimuli qui lui sont imposés. Le corps humain, la psyché humaine sont découpés en zones qui sont censées entretenir des relations constantes et prédictibles, analogues à celles qui existent entre les corps chimiques ».

Delbœuf décrit une démonstration effectuée par Binet et Féré en 1885 : « la Wittman étant mise en catalepsie à gauche, en léthargie ou en somnambulisme à droite, si l'on approche d'elle, à son insu, un aimant soit à droite, soit à gauche, on renversera ce double état, le côté droit sera mis en catalepsie et le côté gauche en léthargie ou en somnambulisme. Si on lui donne une attitude cataleptique non symétrique, elle prendra, sous l'influence de l'aimant, l'attitude inverse ».

Lésion dynamique fonctionnelle et théorie traumatico-dissociative

À cette époque, on considère que les paralysies traumatiques sont causées par des lésions du système nerveux consécutives à un accident, bien que les Anglais Benjamin Collins Brodie en 1837 et Russel Reynolds en 1869 aient déjà montré qu'il existait des « paralysies psychiques ».

L'intérêt de Charcot pour l'hypnose est inséparable de la méthode anatomo-clinique, c'est-à-dire de l'identification des altérations anatomiques susceptibles d'expliquer les maladies nerveuses organiques. Il a recours à l'hypnose dans une perspective expérimentale pour démontrer que les paralysies hystériques ne sont pas déterminées par une lésion organique mais par ce qu'il appelle une « lésion dynamique fonctionnelle » qu'il est possible de recréer sous hypnose puis de faire disparaître. Cette notion de « lésion dynamique » représente l'aveu que dans le cas de l'hystérie il faut abandonner l'idéal d'une corrélation simple entre lésion anatomique et symptôme. Comme l'écrit Freud en 1893, « la lésion des paralysies hystériques doit être tout à fait indépendante de l'anatomie du système nerveux puisque l'hystérie se comporte comme si l'anatomie n'existait pas ».

Pout Charcot, la « lésion dynamique » doit être interprétée comme le résultat d'une association subconsciente de l'organe atteint avec le souvenir d'un événement, d'un trauma. Dès 1881, Paul Richer explique que la crise hystérique reproduit souvent un traumatisme psychique, notamment d'ordre sexuel. Sur la base de ses recherches effectuées en 1884 et 1885 sur les paralysies traumatiques, Charcot déclare que les symptômes hystériques sont dus à un « choc » traumatique provoquant une dissociation de la conscience et dont le souvenir, du fait même, reste inconscient ou subconscient. Pour Charcot, le choc nerveux consécutif au traumatisme représente une sorte d'état hypnoïde, analogue à celui de l'hypnose, qui rend possible un effet d'auto-suggestion.

Si Charcot n'utilise pas l'hypnose dans un cadre thérapeutique, pour tenter de défaire les symptômes de ses patients, il n'en pose pas moins là les bases de la théorie « traumatico-dissociative » des névroses qui sera développée par Pierre Janet, Joseph Breuer et Sigmund Freud. Entre 1888 et 1889, ces derniers entreprennent de « retrouver » et « désuggérer » sous hypnose les souvenirs traumatiques de leurs patients.

En 1892, peu avant sa mort, Charcot distingue l'« amnésie dynamique », où les souvenirs oubliés peuvent être retrouvés sous hypnose, de l'« amnésie organique », où cette récupération n'est pas possible. C'est avec les travaux de la Salpêtrière que commence à se stabiliser la distinction entre névroses, auxquelles on attribue une cause psychique, et psychoses, auxquelles on attribue une cause organique.