École de la Salpêtrière (hypnose) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

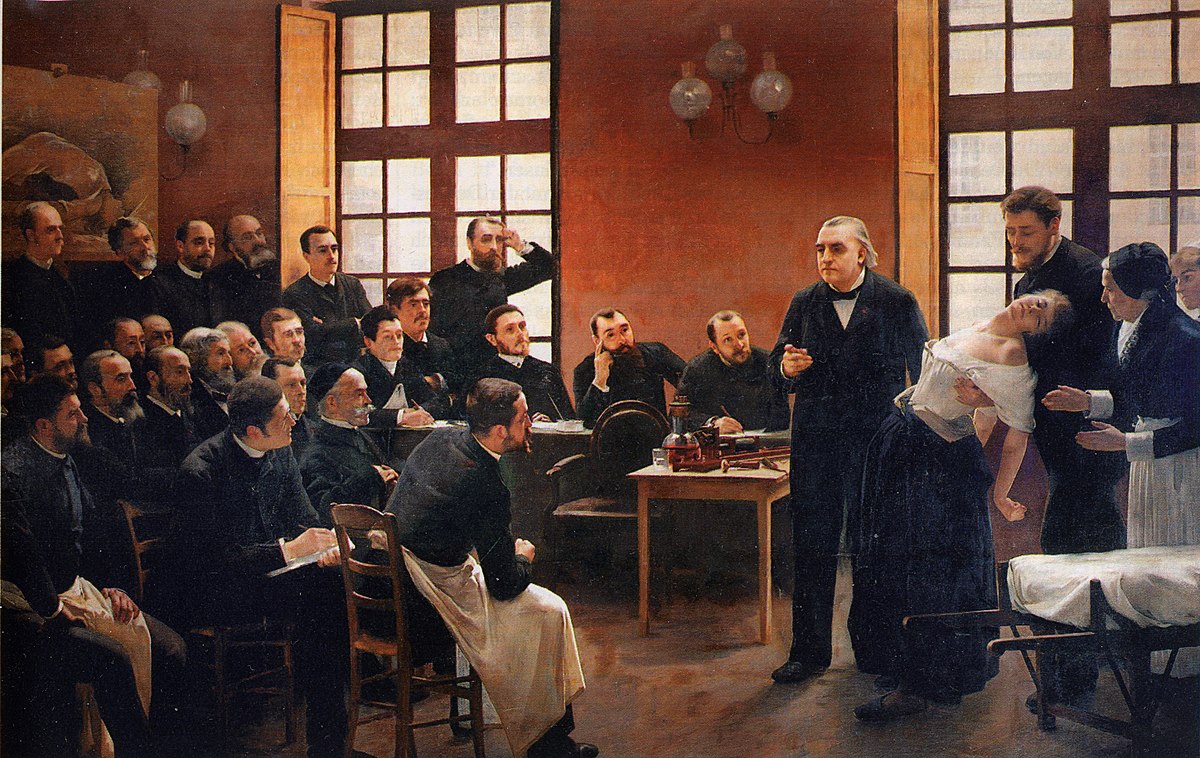

L'École de la Salpêtrière, aussi appelée École de Paris, est, avec l'École de Nancy, l'une des deux grandes écoles ayant contribué à l'« âge d'or » de l'hypnose en France de 1882 à 1892. Le chef de file de cette école, le neurologue Jean Martin Charcot, contribue à réhabiliter l'hypnose comme sujet d'étude scientifique en la présentant comme un fait somatique propre à l'hystérie. Charcot utilise également l'hypnose comme méthode d'investigation, pensant mettre ses patientes hystériques dans un « état expérimental » permettant de reproduire et d'interpréter leurs symptômes.

Les travaux de la Salpêtrière introduisent également une nouvelle vision des phénomènes hystériques. Charcot ne considère plus les malades hystériques comme des simulatrices et découvre, à la surprise générale, que l'hystérie n'est pas le privilège des femmes. Enfin, Charcot rattache l'hystérie aux phénomènes de paralysies post-traumatiques, établissant les bases d'une théorie du traumatisme psychique.

Parmi les collaborateurs de Charcot considérés comme les membres de l'École de la Salpêtrière, on compte notamment Joseph Babinski, Paul Richer, Alfred Binet, Charles Féré, Pierre Janet, Georges Gilles de La Tourette, Achille Souques, Jules Cotard, Pierre Marie, Gilbert Ballet, Paul Regnard, Désiré-Magloire Bourneville, Ferdinand Bottey, Paul Brémaud et Victor Dumontpallier. Les travaux de l'École de la Salpêtrière ont une influence importante sur la plupart des grands cliniciens de l'époque, tels Sigmund Freud, Eugen Bleuler ou Joseph Delbœuf.

Au terme des polémiques qui l'opposent à Hippolyte Bernheim et aux autres membres de l'École de Nancy, Charcot est accusé d'avoir opéré à la manière d'un montreur de foire, dressant ses patientes aux comportements théâtraux qu'il rapporte à l'hypnose. Après sa mort en 1893, la pratique de l'hypnotisme décline dans les milieux médicaux et se voit frappée d'interdit par les fondateurs de la psychologie expérimentale et de la psychanalyse.

Contexte historique

Magnétisme animal et émergence de l'hypnose

Depuis l'élaboration théorique du magnétisme animal en 1773 par Franz Anton Mesmer, les différentes tendances de la « médecine magnétique » combattent en vain pour être reconnues et institutionnalisées. En France, le magnétisme animal est introduit par Mesmer en 1778 et fait l'objet de plusieurs condamnations officielles, notamment en 1784 et en 1842, date à laquelle l'Académie des Sciences décide de ne plus s'intéresser aux phénomènes « magnétiques ». Cela n'empêche pas un grand nombre de médecins de l'utiliser, notamment en milieu hospitalier, parmi lesquels Charles Deslon, Jules Cloquet, Alexandre Bertrand, le Professeur Husson, Léon Rostan, François Broussais, Étienne-Jean Georget, Didier Berna et Alphonse Teste. Dans d'autres pays d'Europe, le magnétisme animal, qui ne fait pas l'objet d'une telle condamnation, est pratiqué par des médecins tels David Ferdinand Koreff, Christoph Wilhelm Hufeland, Karl Alexander Ferdinand Kluge, Karl Christian Wolfart, Karl Schelling, Justinus Kerner, James Esdaile et John Elliotson.

Le terme « hypnotique » apparaît dans le Dictionnaire de l'Académie Française en 1814 et les termes « hypnotisme », « hypnose », « hypnoscope », « hypnopole », « hypnocratie », « hypnoscopie », « hypnomancie » et « hypnocritie » sont proposés par Étienne Félix d'Henin de Cuvillers sur la base du préfixe « hypn » dès 1820. Le Dictionnaire étymologique des mots français tirés du grec, par M. Morin ; seconde édition par M. Guinon, 2 vol in-8°, Paris, 1809, et le Dictionnaire universel de Boiste, admettent les expressions « hypnobate », « hypnologie », « hypnologique », « hypnotique ». Mais il est généralement admis que c'est plus tard, dans les années 1840, que le médecin Écossais James Braid fait la transition entre le magnétisme animal et l'hypnose. En 1841, Braid assiste à une démonstration du magnétiseur public Charles Lafontaine et en 1843 il publie Neurhypnologie, Traité du sommeil nerveux ou hypnotisme. Les théories de Braid reprennent pour l'essentiel la doctrine des magnétiseurs imaginationnistes français tels Jose Custodio da Faria et Alexandre Bertrand. Braid reproche cependant à Bertrand d'expliquer les phénomènes magnétiques par une cause mentale, les pouvoirs de l'imagination, alors que lui les explique par une cause physiologique, la fatigue des centres nerveux liée à la paralysie de l'appareil oculaire. Son apport consiste surtout à proposer une nouvelle méthode de fascination fondée sur la concentration du regard sur un objet brillant, méthode censée produire des effets plus constants et plus rapides que les anciens procédés des magnétiseurs, et une théorie reposant sur la notion de fatigue mentale. Pour lui, l'hypnose est un état de concentration mentale durant lequel les facultés de l'esprit du patient sont tellement accaparées par une seule idée qu'il devient indifférent à toute autre considération ou influence. Braid utilise notamment sa méthode pour obtenir l'anesthésie lors d'interventions chirurgicales. À cette époque, on n'utilise pas encore l’éther en anesthésiologie. Découvert en 1818 par Michael Faraday, l'éther n'est utilisé pour la première fois qu'en 1846, par le dentiste américain William Morton.

Vers 1848, Ambroise-Auguste Liébeault, encore jeune interne en chirurgie, commence lui aussi à s'intéresser au magnétisme animal. Influencé par les magnétiseurs Charles Lafontaine et Jules Dupotet de Sennevoy, il commence à endormir des jeunes femmes.

Le 5 décembre 1859, le chirurgien Alfred Velpeau rend compte devant l'Académie des sciences d'une intervention pratiquée sous anesthésie hypnotique selon la méthode de Braid au nom de trois jeunes médecins, Eugène Azam, Paul Broca et Eugène Follin. Ces derniers ont pratiqué la veille à l'hôpital Necker l'opération d'une tumeur anale sous anesthésie hypnotique. L'opération, très douloureuse par nature, se passe sans que la patiente ne donne aucun signe de douleur. L'année suivante, Joseph Durand (de Gros) publie son Cours théorique et pratique du Braidisme, ou hypnotisme nerveux.

En 1864, Liébeault s'installe à Nancy comme guérisseur philanthrope, guérissant des enfants avec de l'eau magnétisée et par l'imposition des mains. Son intérêt pour le magnétisme animal a été ravivé par la lecture des travaux de Velpeau et Azam. Il apparaît comme un marginal à une époque où le magnétisme animal est complètement discrédité par l'académie lorsqu'il publie en 1866, dans l'indifférence générale, Du sommeil et des états analogues considérés surtout du point de vue de l'action du moral sur le physique.

En 1870, le philosophe Hippolyte Taine présente une introduction aux théories de Braid dans son De l'Intelligence. En 1880, un neurologue de Breslau, Rudolf Heidenhain, impressionné par les réalisations du magnétiseur public Carl Hansen, adopte sa méthode et publie un livre sur le magnétisme animal. En Autriche, le neurologue Moritz Benedikt fait également l'expérience de l'hypnose, suivi par le médecin Joseph Breuer.

Charcot et la Salpêtrière

En 1852, Jean Martin Charcot effectue son internat à l'Hôpital de la Salpêtrière qui, depuis 1849, sert d'asile pour cinq mille vieilles femmes pauvres. Charcot remarque que la Salpêtrière héberge de nombreux malades souffrant de maladies nerveuses rares ou inconnues et constitue donc un excellent terrain de recherches cliniques. La thèse de médecine que Charcot soutient en 1853 constitue une étape importante dans l'histoire de la rhumatologie en ce qu'elle différencie les mécanismes de la goutte de ceux des rhumatismes.

En 1862, Charcot est nommé médecin chef de l'un des plus grands services de la Salpêtrière. Dans les années 1860, il est rejoint par Joseph Babinski, qui devient son élève préféré. Entre 1862 et 1870, Charcot fait une série de découvertes qui font de lui le plus grand neurologue de son époque. Il décrit la sclérose en plaques avec Alfred Vulpian en 1868, la sclérose latérale amyotrophique, dite « maladie de Charcot », l'ataxie locomotrice avec les arthropathies particulières qu'elle entraîne, dites « arthropathies de Charcot », les localisations cérébrales et médullaires, les hémorragies intra-cérébrales avec Charles Bouchard (« micro-anévrysmes de Charcot et Bouchard »), ainsi que l'aphasie. Les recherches de Charcot sont fondées en grande part sur l'utilisation systématique de la méthode anatomo-clinique, qu'il définit comme « l'étude soigneuse des symptômes associée à la constatation du siège anatomique des lésions après la mort ».

En 1866, Charcot débute un cours sur les maladies des vieillards, les maladies chroniques, l'anatomie et la physiologie du système nerveux qu'il ouvre au public à partir de 1879. L'année suivante, il ouvre également au public la consultation externe de la Salpêtrière.

Travaux sur l'hystérie

Au cours des années 1850 et 1860, l'hystérie devient un sujet d'intérêt croissant pour les médecins parisiens tels Charles Lasègue ou Pierre Briquet.

En 1870, Charcot obtient la responsabilité d'un service spécial réservé à un grand nombre de femmes souffrant de convulsions - hystériques, épileptiques et « hystéro-épileptiques » - et donne sa première leçon sur l'hystérie. Contrairement à Lasègue ou Briquet, Charcot n'appartient pas à la tradition des aliénistes qui, depuis Philippe Pinel et Jean-Étienne Esquirol, ont traditionnellement la charge de ces patientes. Avec lui, l'hystérie devient une affaire de neurologues. Il cherche à établir les critères qui permettent de distinguer les convulsions épileptiques des convulsions hystériques. Pour cela, il reprend la méthodologie qui s'était révélée féconde dans ses recherches en neurologie et qui consiste à distinguer des cas pathologiques spécifiques en choisissant comme cas typiques ceux qui comportent le plus grand nombre de symptômes possibles et en considérant les autres cas comme des formes incomplètes. En 1872, Charcot obtient la chaire d'anatomie pathologique, laissée libre par Vulpian et, la même année, il est élu à l'académie de médecine.

Le 18 juillet 1876, Charcot, Jules Bernard Luys et Amédée Dumontpallier sont membres d'une commission nommée par Claude Bernard pour étudier les expériences de métalloscopie (détermination du métal auquel la malade hystérique est sensible) et de métallothérapie (thérapeutique interne découlant de l'affinité révélée par les applications externes des métaux) du médecin Victor Burq. Burq avait découvert que des métaux placés sur le corps d'hystériques, ou même à distance, et ce à l'insu des intéressées, suscitait chez elles des réactions physiologiques, nerveuses, musculaires et psychiques plus ou moins constantes. Dans leurs rapports publiés en 1877 et 1878, Charcot, Luys et Dumontpallier reconnaissent que l'application externe des métaux modifie certains symptômes de l'hystérie.

Sur les instructions de son maître Guillaume Duchenne de Boulogne, pionnier dans l’utilisation de l’électricité comme instrument d'expérimentations physiologiques, Charcot développe un laboratoire d'électrothérapie à la Salpêtrière. Charcot est également à l'origine de la création du laboratoire photographique de la Salpêtrière, qui permet de constituer, entre 1875 et 1879, la fameuse iconographie photographique de la Salpêtrière, qui fixe les symptômes et est accompagnée de descriptions cliniques détaillées. A partir de 1878, Charcot commence la phase expérimentale de ses travaux sur l'hystérie avec Paul Richer, Paul Regnard et Raymond Vigouroux, utilisant l'action des métaux, des aimants et de l'électricité sur les patients hystériques.