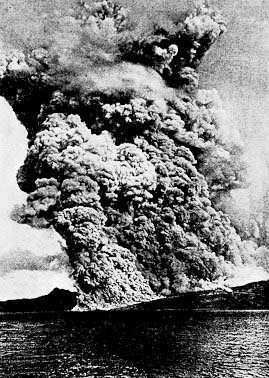

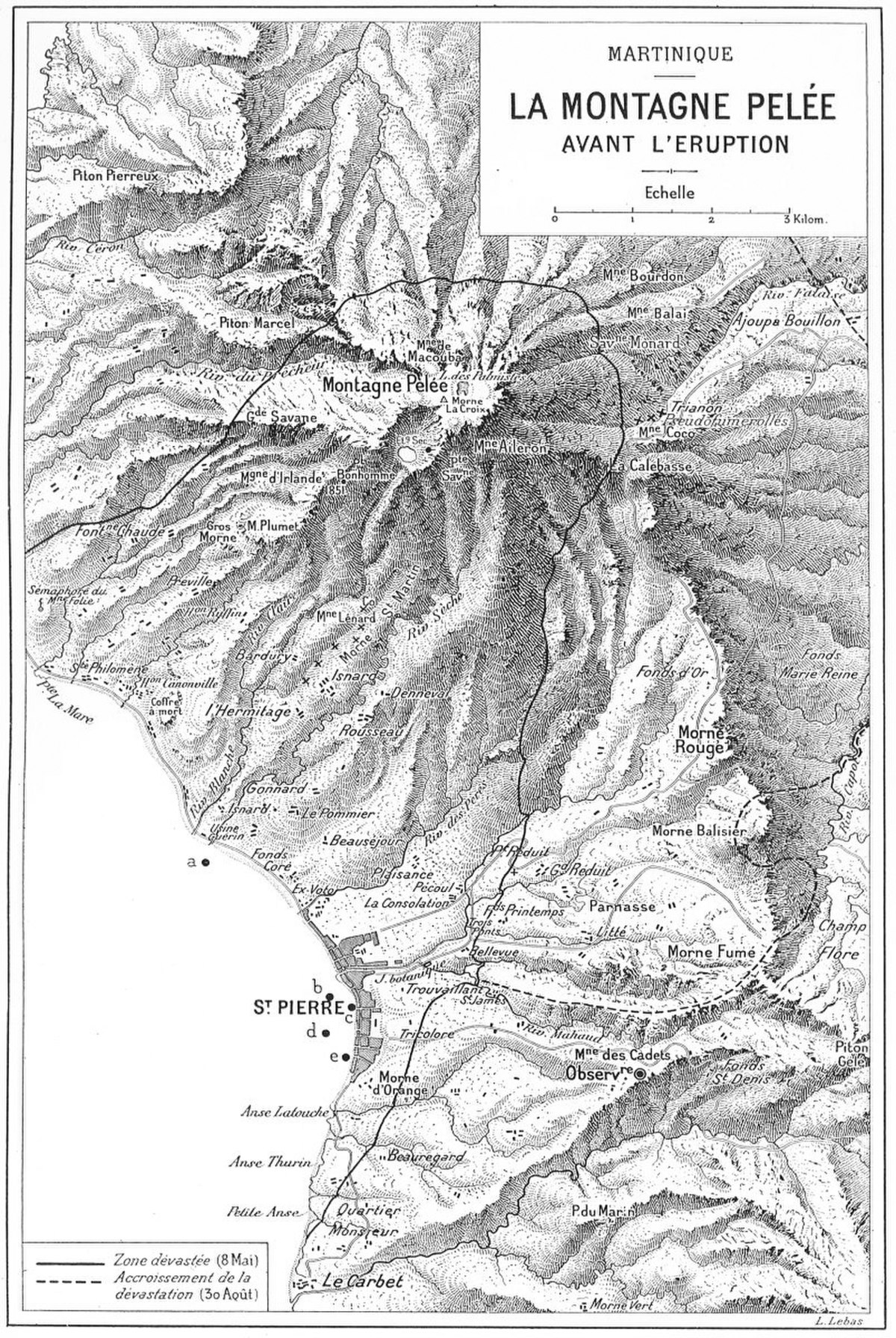

Éruption de la montagne Pelée en 1902 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Éruption de la montagne Pelée en 1902 | |

| |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays |

|

| Volcan | Montagne Pelée |

| Zone d'activité | Cratère sommital et rivière Blanche |

| Dates | Du 23 avril 1902 au 5 octobre 1905 |

| Caractéristiques | |

| Type d'éruption | Péléenne |

| Phénomènes | Nuées ardentes |

| Volume émis | 0,14 km3 de lave et 0,2 km3 de téphra |

| Échelle VEI | 4 |

| Conséquences | |

| Régions affectées | Nord de la Martinique |

| Nombre de morts | 26 000 |

| modifier | |

L'éruption de la montagne Pelée en 1902 détruisit entièrement Saint-Pierre, alors préfecture de la Martinique, faisant près de 26 000 morts.

Les prémices

Bien que considérée comme endormie, la montagne Pelée est entrée en éruption le 25 avril 1902.

Au début du mois d'avril, les excursionnistes rapportent l'aspect inhabituel des vapeurs sulfureuses émises des fumerolles près du sommet. Elles ne sont pas tenues pour inquiétantes, car des fumerolles étaient souvent apparues puis avaient disparu dans le passé.

Le 23 avril, le volcan émet une légère pluie de cendres sur ses côtés sud et ouest, et des grondements souterrains se font entendre.

Le 25 avril, il émet un grand nuage de roches et de cendres à son sommet, où l'Étang Sec — un bassin asséché — est localisé. Les matériaux éjectés ne produisent que des dégâts minimes.

Le 26 avril, la zone est recouverte par une couche de cendres indiquant la proximité d'une future éruption ; les autorités publiques ne s'en inquiètent pas outre mesure.

Le 27 avril, de nombreux curieux au sommet du volcan trouvent l'Étang Sec rempli d'eau, formant un lac de 180 m de largeur. Il y a un cône de débris volcaniques de 15 m de haut sur un des côtés du lac, alimentant le lac d'un jet régulier d'eau bouillante. Des sons ressemblant à ceux dégagés par un chaudron d'eau bouillante proviennent du sous-sol. Une forte odeur de soufre envahit les rues de Saint-Pierre et incommode hommes et chevaux à 10 km à la ronde.

Le 30 avril, les rivières Roxelane et des Peres gonflent, charrient des rochers et des arbres arrachés au sommet. Les villages du Prêcheur et de Sainte-Philomène reçoivent des jets réguliers de cendres.

Le 2 mai à 11 h 30, la montagne produit de fortes détonations, des tremblements de terre, et un panache noir de fumée s'élève. Des cendres recouvrent toute la partie nord de la Martinique. Les détonations se reproduisent à des intervalles de 5 à 6 heures. Le journal local Les Colonies propose de repousser indéfiniment le pique-nique, prévu à l'origine le 4. Les animaux domestiques commencent à souffrir de la faim et de la soif, la cendre recouvrant l'herbe et souillant l'eau.

Le samedi 3 mai, le vent souffle au nord, allégeant la crainte à Saint-Pierre.

Le dimanche 4 mai, les chutes de cendres reviennent et s'intensifient, les communications entre Saint-Pierre et Le Prêcheur sont coupées. Le nuage de cendres est si dense que les bateaux côtiers n'osent plus s'approcher du port. Les habitants commencent à paniquer et à fuir l'île par les bateaux à vapeur des lignes régulières. La région est recouverte d'une couche de cendres blanche « comme de la farine ».

Le lundi 5 mai, la montagne paraît s'être calmée au matin ; cependant, à 13 h, la mer recule de 100 m puis revient sous forme d'un raz-de-marée, inondant les quartiers bas de la ville, et un large nuage de fumée apparaît à l'ouest de la montagne. Une paroi du cratère de l'Étang Sec s'écroule et propulse une masse d'eau bouillante et de boue, ou lahar, dans la rivière Blanche, submergeant l'usine de raffinage de canne à sucre Guérin et emportant 150 victimes, dont le patron et son épouse, sous 60 à 90 mètres de boue. Des réfugiés des villages environnants s'enfuient à Saint-Pierre, croyant y être plus en sécurité. Cette nuit-là, les conditions météorologiques endommagent le réseau électrique urbain : la ville est plongée dans le noir absolu.

Le mardi 6 mai, à 2 h du matin, des bruits sourds parviennent des profondeurs de la montagne.

Le mercredi 7 mai à la même heure, les nuages de cendres provoquent des éclairs et les deux cratères du volcan rougeoient dans la nuit. Le jour suivant, les habitants continuent à quitter l'île. Dans le même temps, les ruraux de la région viennent y chercher refuge. Les journaux continuent à dire que la ville ne craint rien. Les nouvelles de la Soufrière de l'île voisine de Saint-Vincent rassurent la population en prétendant que « la pression du sous-sol était allégée » et donc les risques atténués. Tout le monde n'était pas rassuré, loin de là. Pour exemple, le capitaine Marina Leboffe du navire Orsolina de l'armateur napolitain Pollio Frères, étant un peu familier du comportement du Vésuve, refuse d'embarquer la moitié de sa cargaison de sucre, en dépit des protestations des expéditeurs, du refus des autorités portuaires et des menaces d'arrestation en disant : « Qui me les appliquera ? Demain, vous serez tous morts ! ». Le gouverneur Moutett et son épouse restent sur l'île. Le soir, le volcan semble s'être apaisé.