François II Franque - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Galerie d'images

Abbatiale inachevée de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime). |

Portail central de l'ancien hôpital Sainte-Marthe à Avignon. | Hôtel de Villeneuve-Martignan à Avignon. | |

| Projet d'arc de triomphe à la gloire de Louis XVI pour la ville de Marseille. |

Réalisations et principaux projets

Architecture religieuse et monastique

- Église Notre-Dame des Pommiers, Beaucaire (Gard) : François II Franque s'est attribué la construction de cette église, « dont la façade est une des plus réussies de l'art classique », mais qui est plus souvent donnée à son père Jean-Baptiste Franque.

- Palais épiscopal (actuelle mairie), Viviers-sur-Rhône (Ardèche) : La construction fut menée de 1732 à 1737 par Jean-Baptiste Franque pour Mgr François-Renaud de Villeneuve, évêque de Viviers. L'intervention de François II est mentionnée par Michel Gallet, peut-être sur d'autres bâtiments. Construit entre cour et jardin, il comporte une grande cour d'honneur de plan ovale. À l'intérieur, un salon à l'italienne, ouvert sur deux étages, est décoré de peintures murales en camaïeu de gris-vert. À la suite d'un échange avec l'évêché, l'édifice sert d'hôtel de ville depuis 1986.

- Église abbatiale, Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime) : Engagé en 1741 par les Bénédictins, le grandiose projet de reconstruction de l'abbatiale ne fut jamais achevé. « Le squelette de son portail et ses tours qui dominent la ville en font une des ruines modernes de la France. »

- Chapelle du collège de l'Arc, Dole (Jura), 1742 : transformation de la chapelle et construction du retable associant marbres de Sampans et Damparis et, peut-être, Audelange.

- Grand séminaire, Bourges (Cher), 1743 : transformation d'un bâtiment construit sur des plans de Pierre Bullet en 1682.

- Séminaire Saint-Charles (actuel service d'archéologie du département du Vaucluse), no 4 rue Saint-Charles, Avignon (Vaucluse), 1749-1757 : Franque y collabora d'abord avec son père, puis il construisit la chapelle, le cloître et la façade sur la rue.

- Hôtellerie de l'abbaye dominicaine (actuelle mairie), Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) : Commencé en 1750 par Jean-Baptiste Franque. « Sa cage d'escalier dramatique, le caractère de ses menuiseries et de ses ferronneries en font un chef-d'œuvre du rococo provençal ; c'est l'un des plus beaux édifices du midi de la France, qui en compte beaucoup, même si les chapiteaux doriques des façades sont restés à l'état d'épannelage. »

- Palais épiscopal (actuelle préfecture), Carcassonne (Aude), 1760 : Construit pour Mgr de Bezons, évêque de Carcassonne, il se compose de trois corps de logis de style Louis XV encadrant une cour fermée. À l'est, la façade est agrémentée d'une terrasse d'où la vue sur le parc se prolongeait jusqu'au fossé et au mur d'enceinte de l'ancienne bastide aujourd'hui détruit.

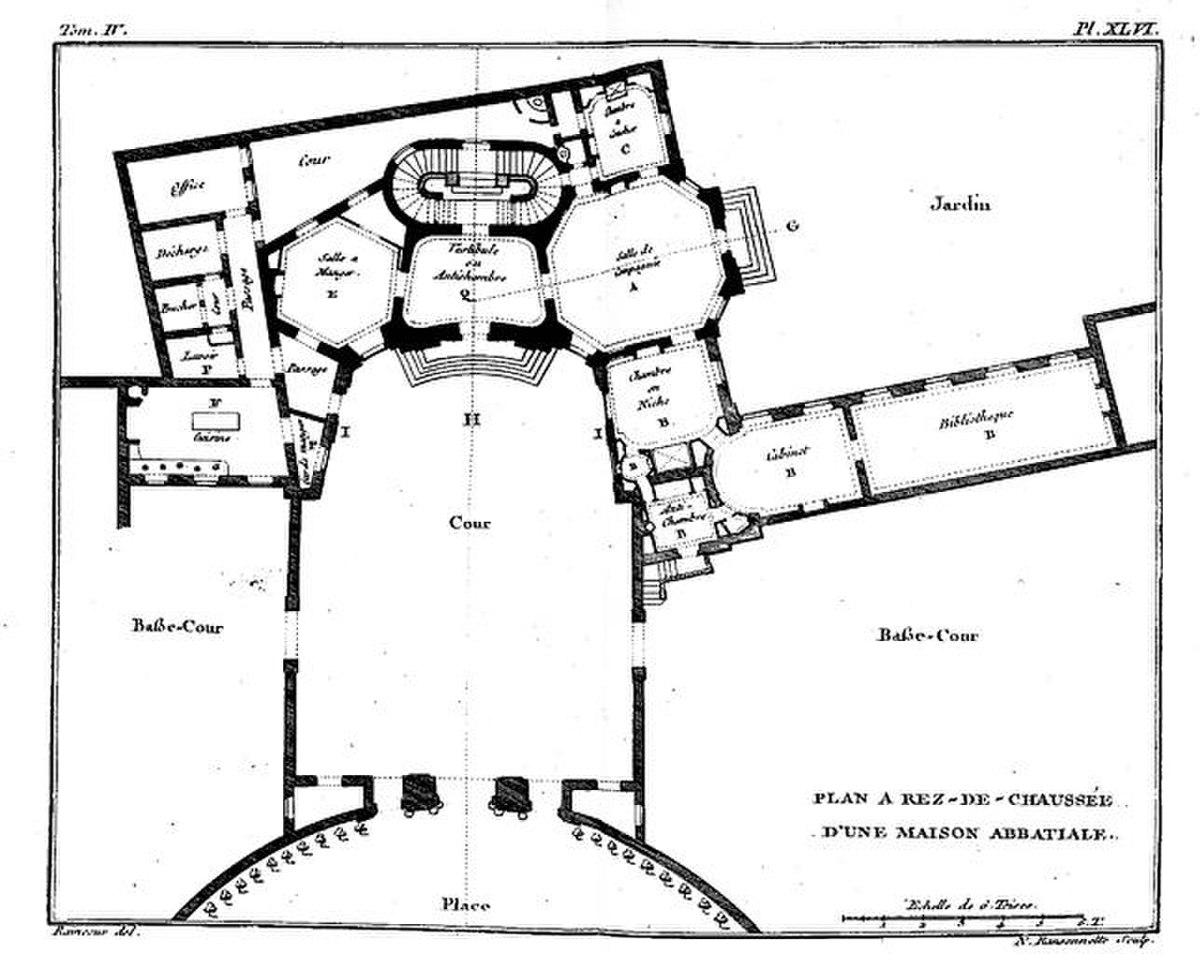

- Logis abbatial (actuelle mairie), Villers-Cotterêts (Aisne), 1763 : Construit pour l'abbé prémontré Pierre Richard, élu en 1758, remarquable par l'ingéniosité avec laquelle l'architecte a tiré parti d'un terrain exigu, aux contours irréguliers, en intégrant des constructions existantes dans un nouvel ensemble. Ce bâtiment est reproduit dans le Cours de Blondel qui y voit « un exemple de ce que peuvent le génie et l'expérience ». La construction coûta 60 000 livres. L'hôtel est bien préservé. Franque a créé une façade cintrée en fond de cour et évasé les ailes en retour. La façade principale est doté d'un avant-corps orné de refends et sommé d'un fronton triangulaire. Un perron de cinq marches donne accès à un vestibule voûté précédant l'escalier qui a conservé une remarquable rampe en fer forgé desservant l’étage où se trouvent trois appartements. À gauche, on trouvait la salle à manger, et à droite, un salon de compagnie de 8,45 x 8,10 m, à pans coupés, qui a conservé de beaux dessus-de-porte peints encadrés de moulures dorées de style rocaille, notamment une scène de naufrage. Cette salle commandait sur la gauche un petit appartement pour un hôte de qualité, et à droite un appartement complet destiné à l'abbé. Ce dernier disposait notamment d'une vaste bibliothèque de 11,90 x 3,80 m. Les deux ailes plantées de biais qui encadrent la cour d'honneur ne comportent qu'un rez-de-chaussée. Toutes les fenêtres sont en arc segmentaire.

- Abbaye de Vauluisant, Courgenay (Yonne) : Construction de l'escalier.

- Abbaye de Corbie, Corbie (Somme).

- Abbaye de Saint-Denis, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Franque y fut le continuateur de Robert de Cotte et il construisit sous le règne de Louis XVI les bâtiments de la cour d'honneur.

- Prieuré Saint-Pierre et Saint-Paul, Abbeville (Somme) : Les bâtiments réguliers médiévaux, en grande partie ruinés, furent totalement détruits en 1770 et remplacés par un ensemble (hôtel prioral et église) élevé selon les plans de François II Franque de 1773 à 1777. Le corps de logis est en brique et pierre. L'église est très dépouillée extérieurement, mais richement décorée à l'intérieur avec une voûte à caissons construite de 1774 à 1777.

- Palais abbatial (actuel hôtel de ville), Lézat-sur-Lèze (Ariège), 1774 : Les bâtiments monacaux bénédictins furent reconstruits et le palais abbatial fut édifié par Franque.

Architecture civile

- Hôtel de Villeneuve-Martignan (actuel musée Calvet), Avignon (Vaucluse), 1741-1749 : Sur ce chantier de reconstruction à neuf d'un hôtel particulier, Franque fut le collaborateur de son père.

- Halle aux Marchands, Autun (Saône-et-Loire) 1742-1746 (détruite).

- Hôtel de Caumont (actuelle collection Lambert), no 5 rue Violette, Avignon (Vaucluse) : Hôtel commencé en 1720 par Jean-Baptiste Franque et terminé par son fils après 1751.

- Ancien hôpital Sainte-Marthe (Université d'Avignon), Avignon (Vaucluse) : Franque collabora avec son père pour construire le portail central.

- Hôtel Desmarets de Montdevergues (actuel conseil général de Vaucluse), Avignon (Vaucluse) : Hôtel édifié en 1710 par François I et Jean-Baptiste Franque, dont la façade a été refaite en 1737 par François II Franque.

- Immeuble angle rue Saint-Paul et rue des Lions-Saint-Paul, Paris (4e arrondissement), 1756-1758 : Construit pour les frères Chiquet. Franque en confia l'exécution à l'architecte Guillaume Égresset.

- Immeuble no 12 rue Guénégaud, Paris (6e arrondissement), 1758 : Immeuble construit par Franque pour lui-même. « Il est intact et très évocateur de l'habitation préhaussmanienne. Les fenêtres de sa cage d'escalier ménagent une vue sur le petit hôtel de Conti, caché derrière la Monnaie, qui est une œuvre peu connue de François Mansart. »

Façade nord et gradins du château de Sully.

- Immeuble rue de la Verrerie, Paris (4e arrondissement), 1759 : « Les archives de Paris conservent une lettre de Franque, dans laquelle il sollicite la générosité de son client, le comte Félicité de Crillon, en faveur d'ouvriers qui s'étaient blessés pendant la construction d'un immeuble, rue de la Verrerie, en 1759. »

- Château de Sully, Sully (Saône-et-Loire) : Pour le marquis de Vianges, Franque édifia la longue façade nord et les perrons monumentaux qui descendent vers le parterre d'eau.

- Château de Magnanville, Magnanville (Yvelines), 1750-1753 : Considéré comme le chef-d'œuvre de Franque, ce vaste château construit pour le Garde du Trésor royal, Charles Savalette (1683-1756), a été entièrement démoli au début du XIXe siècle. Selon Dezallier d'Argenville, il avait la forme d'un rectangle flanqué de deux pavillons. Il était entièrement construit en pierre de taille, à la différence du château de La Ferté-Vidame auquel il a parfois été comparé pour la magnificence et l'ampleur. Ses longues façades comportaient dix-neuf travées, comme la façade nord du château de Sully. Du côté de l'arrivée, l'avant-corps central était embrassé dans sa hauteur par quatre colonnes ioniques et couronné d'un fronton et d'une calotte portant une terrasse. Sur le jardin, des pilastres soutenaient au centre un attique et des vases. Un entablement régnait au même niveau tout autour de l'édifice. « L'ensemble témoignait d'une conception indépendante et annonciatrice du style Louis XVI. »

- Château d'Hauteville, Saint-Légier-La Chiésaz, Canton de Vaud (Suisse), 1740 : Franque donna les plans qui furent exécutés par un architecte de Vevey, Donat Cochet. « C'est certainement le plus beau château de plaisance du canton de Vaud qui en compte beaucoup. »

- Château du Grand Clos, Rennaz, Canton de Vaud (Suisse), 1760-1763.

- Château de Bry, Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), 1764-1766 : Reconstruction du château pour le compte du contrôleur général des finances Étienne de Silhouette. « Il est caractéristique de Franque par l'animation de ses volumes et les deux rotondes qui rattachent les ailes au corps central. »

- « Un grand château près de la tour de Crouy-sur-Ourcq » (Seine-et-Marne), après 1770.

- Château du Haut-Rosay, Rosay (Yvelines) : Il est possible que ce soit Franque qui ait construit pour Charles Savalette les communs et la chapelle.

Projets non réalisés

- Hôtel de Villefranche, Avignon (Vaucluse) : Projeté pour un beau-frère du marquis de Sade et gravé parmi les planches de l’Encyclopédie, assorti d'un commentaire élogieux de Blondel. Ce bâtiment est remarquable par l'ingéniosité avec laquelle l'architecte a tiré parti d'un terrain aux contours irréguliers : la ville d'Avignon racheta le vieil hôtel et fit construire à la place ses nouvelles boucheries et poissonneries, dont le dessin était dû à Jean-Baptiste Franque.

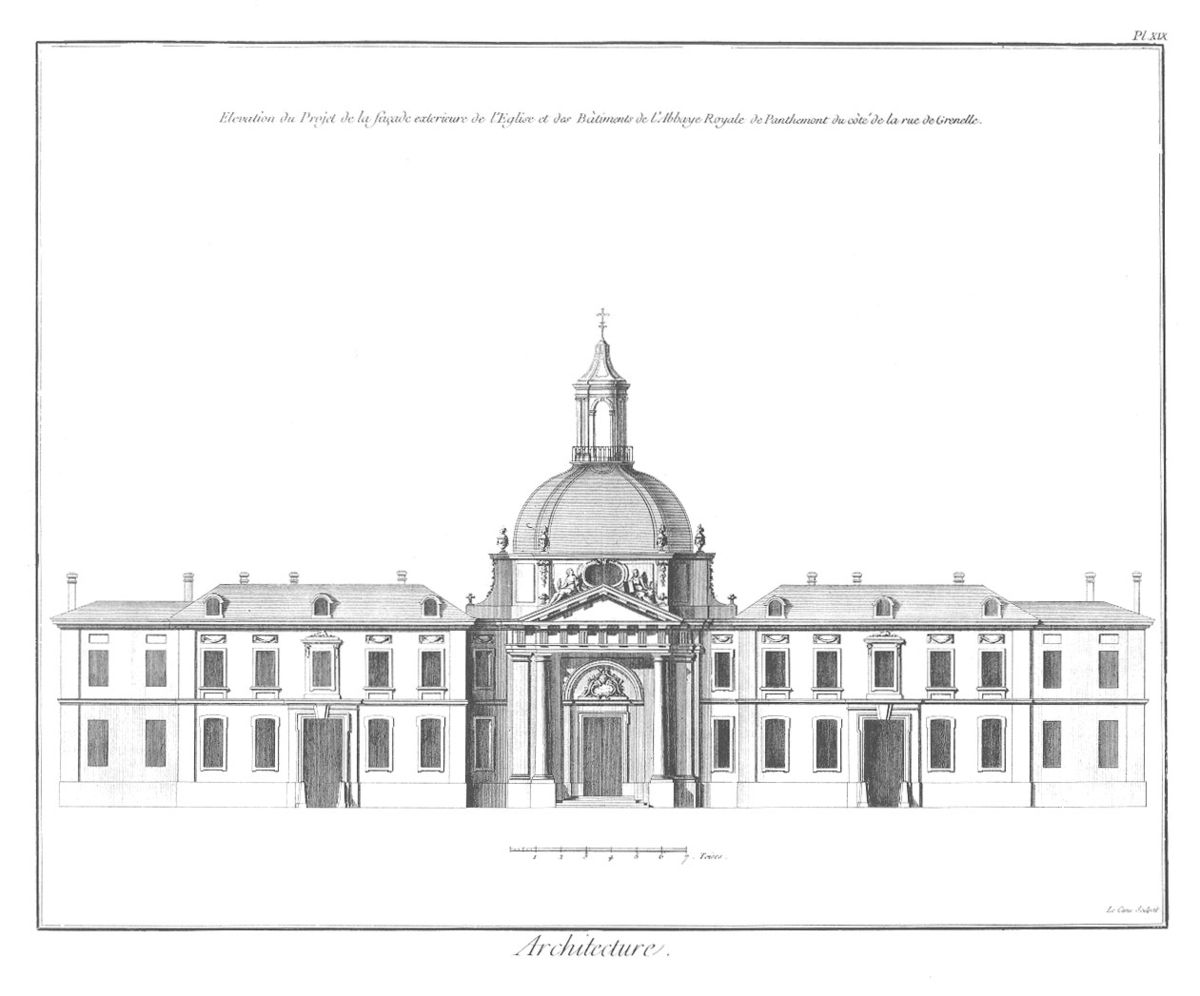

- Abbaye de Penthemont, nos 37-39 rue de Bellechasse et nos 104-106 rue de Grenelle, Paris (7e arrondissement) : Le projet de reconstruction du complexe conventuel donné par Franque pour l'abbesse Marie-Catherine de Béthizy de Mézières fut écarté au profit de celui de Contant d'Ivry mais il a été publié par Blondel dans l’Encyclopédie.

- Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès (Gard) : Attribuée à François II Franque par Michel Gallet. Franque donna en effet en 1764 des projets de reconstruction totale de l'édifice. Mais on se replia en définitive sur une solution moins onéreuse, et l'ancienne cathédrale d'Alès est aujourd'hui constituée d'une nef couverte d'ogives, élevée de 1633 à 1657, sur laquelle se greffent un chœur et un transept datant des années 1771 à 1780 sur des dessins de Jean-Antoine Giral.

- Projet pour le château d'eau terminal de la promenade du Peyrou, Montpellier (Hérault), 1765 : À l'hiver 1764-1765, les États de Languedoc, hésitant entre divers projets d'achèvement de la place du Peyrou à Montpellier, demandèrent au directeur général des Bâtiments du roi, le marquis de Marigny, de saisir l'Académie royale d'architecture. Une commission fut nommée, incluant Franque qui fut le seul à se rendre sur place en juin 1765. Sollicité par l'archevêque de Narbonne, Mgr Dillon, relayé par Marigny, Franque donna de nouveaux plans opérant la synthèse des projets précédents en fonction de l'avis de la commission. Mais à Paris, il fut désavoué par ses confrères, au motif qu'il ne pouvait à la fois être juge et partie.

- Projet pour la ville d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).