La Formation de la terre végétale par l'action des vers de terre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Contenu scientifique

Le comportement des vers de terre

Encore avant d'avoir terminé son ouvrage éthologique : L'Expression des émotions chez l'homme et les animaux publié en 1872, Darwin avait commencé à travailler spécialement sur les excréments des vers de terre, mais aussi plus généralement sur leur comportement.

Dans son introduction à la Formation de la terre végétale, Darwin écrit :

« Comme j'étais amené à garder des vers dans mon bureau, dans des pots pleins de terre, j'ai commencé à m'intéresser à eux, et je souhaitais savoir dans quelle mesure ils agissaient consciemment, et quelles richesses d'esprit ils développaient. J'étais d'autant plus curieux d'apprendre quelque chose à ce sujet que je sais que peu d'observations de cette nature ont été faites sur des animaux qui possèdent un aussi bas niveau d'organisation, et qui sont aussi pauvrement équipés d'organes des sens que les vers de terre.. »

Et en effet, Darwin consacre presque 70 des 180 pages de son texte au « mode de vie des vers ». Il décrit leur constitution et les qualités de leur habitat, montre qu'ils sont principalement nocturnes, qu'ils parcourent de longues distances, et qu'ils peuvent vivre sous l’eau. Il décrit en détail les expériences qui montrent que les vers de terre – qui n'ont pas d'yeux – peuvent cependant distinguer entre la lumière et l'obscurité, et – selon son hypothèse – qu'ils peuvent, grâce à des réflexes innés, se retirer rapidement dans leurs trous quand ils sont fortement éclairés. Darwin teste aussi leur sensibilité à la chaleur et au froid ainsi que leurs possibilités acoustiques :

« Les vers ne possèdent aucun sens de l'ouïe. Ils ne font aucune attention aux sons stridents d'un sifflet métallique faits à plusieurs reprises dans leur voisinage ; ni aux sons les plus graves et les plus forts d'un basson. Ils se comportent avec indifférence aux cris, si l'on prend la précaution de ne pas les effleurer de son souffle. Quand on les pose sur une table près du clavier d'un piano joué aussi fort que possible, ils restent tout à fait tranquilles. »

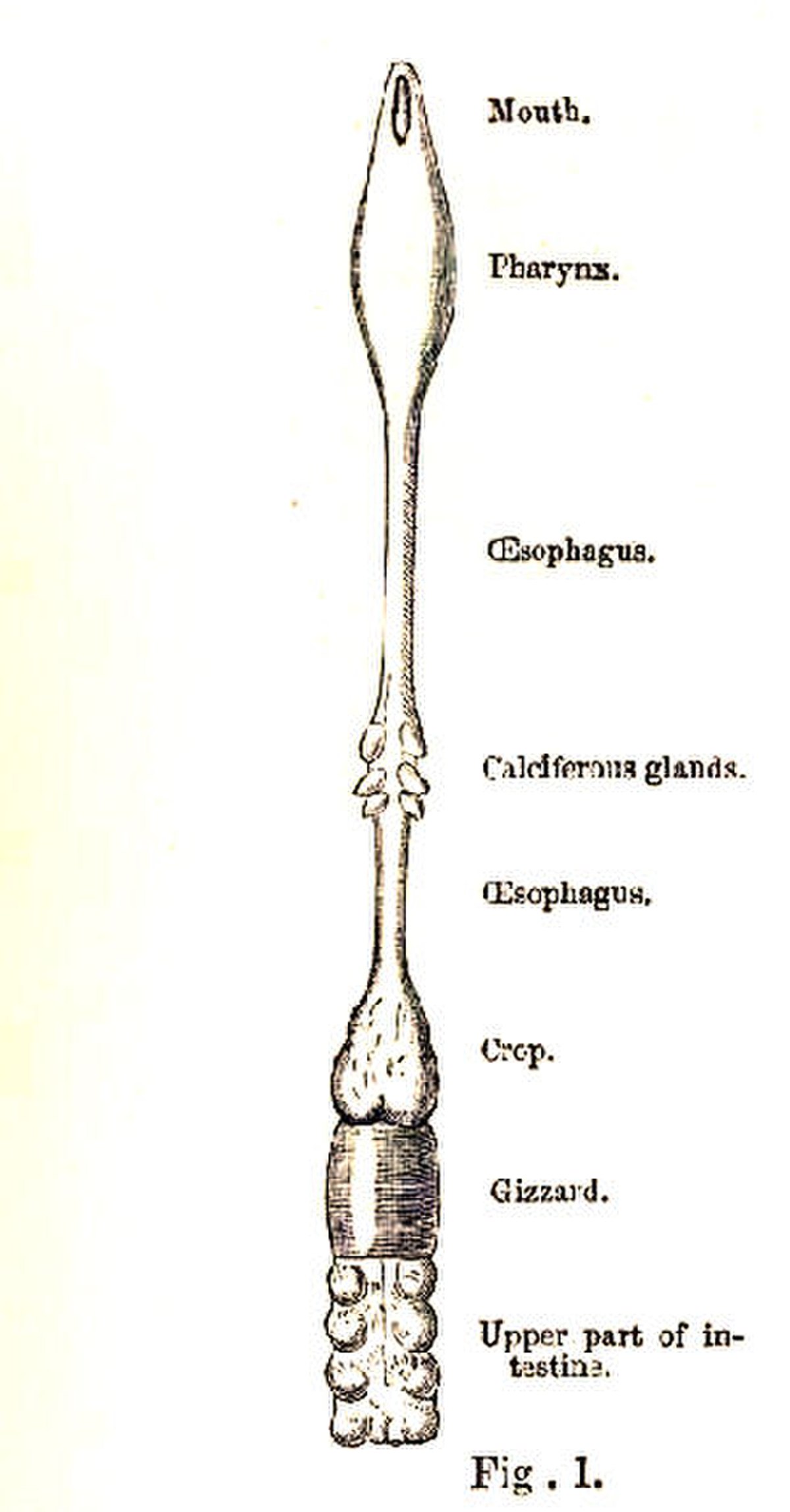

Darwin teste en outre l'odorat des vers de terre, leurs préférences alimentaires, dissèque leur appareil digestif et analyse ses glandes. Il décrit aussi sur bien des pages des expériences faites par son fils Francis : de quelle manière les vers de terre mangent les feuilles et d'autres nourritures potentielles, même de petits triangles de papier ou d'autres objets, la nuit dans leurs trous ? Comme certains de ces objets ne disparaissent dans les trous qu'après des essais répétés, Darwin finit par comprendre :

« Quand nous considérons ces divers cas, nous ne pouvons guère échapper à la conclusion que le vers déploient une sorte d'intelligence dans la manière de boucher leurs trous (, p. 51). »

Enfin, Darwin décrit la manière par laquelle les vers creusent leurs trous (ceci soit en repoussant la terre de tous les côtés, soit en l’avalant) et compare les aspects – très similaires – des tas de déjections de vers de terre anglais, français, indiens et ceylanais. Sur la base des tas d'excréments étrangers qui lui ont été envoyés, Darwin généralise ses propres observations faites en Angleterre et en arrive à la conclusion « que les vers [sont occupés] à remonter la terre fine à la surface dans la plupart, ou toutes les parties du monde, et sous les climats les plus divers. »

Analyses pédologiques

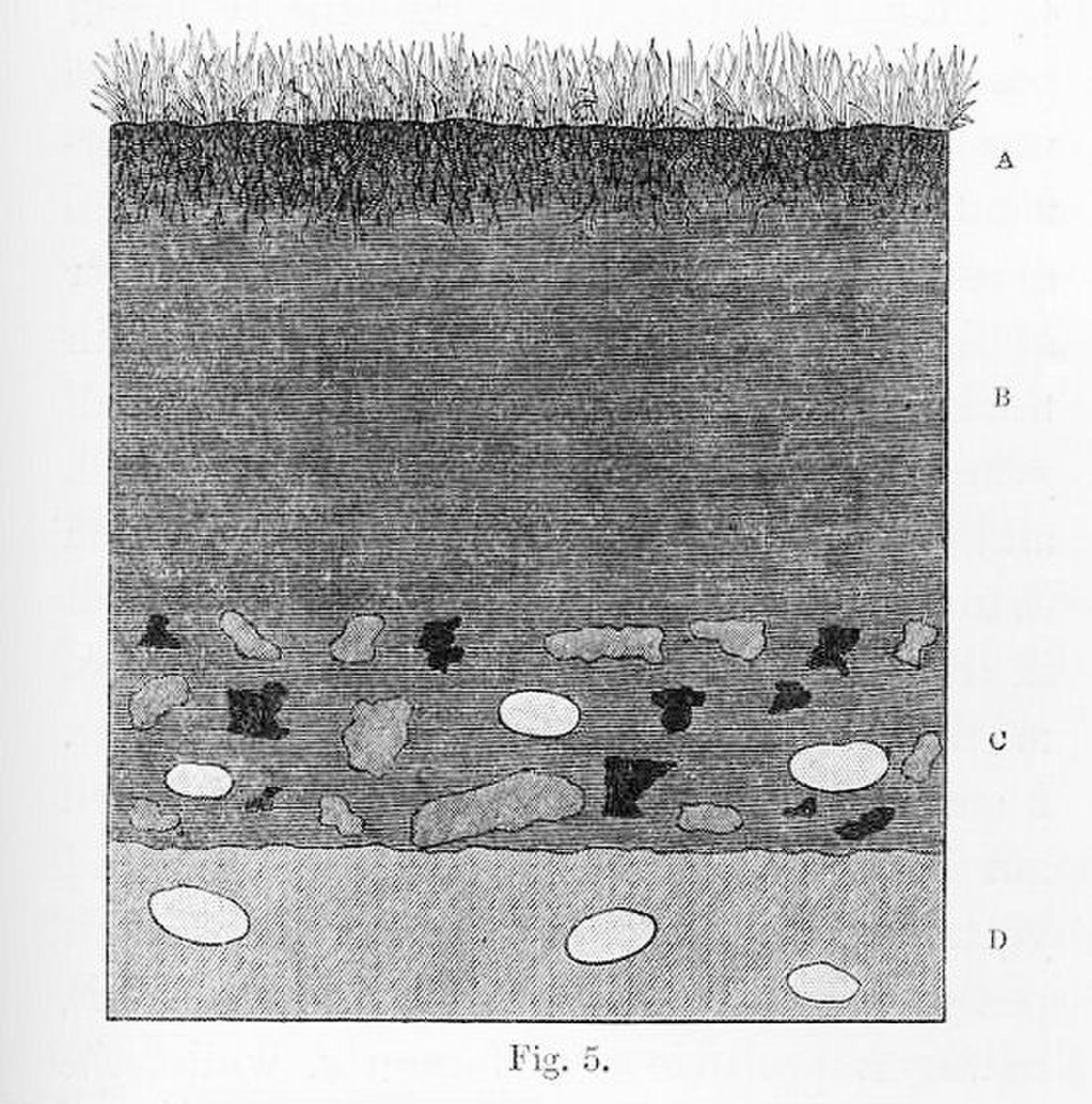

Après les analyses du comportement éthologique, Darwin se consacre à « l’objet plus immédiat » de son travail, c'est-à-dire « la quantité de terre remontée par les vers du dessous de la surface, et qui est ensuite plus ou moins étalée par le vent et la pluie ». Il décrit en détail les faits rapportés par son oncle des décennies auparavant : vers 1827, on avait répandu auprès de Maer Hall du calcaire grossièrement moulu en couche épaisse sur un champ, et l'on pouvait retrouver cette couche dix ans plus tard enfouie à une profondeur de trois pouces (8 cm). Sur un autre champ, on avait répandu en 1822 de la marne et de la cendre, que l'on retrouvait en 1837 à une profondeur de 3 à 4 pouces (soit 8 à 10 cm) sous la surface.

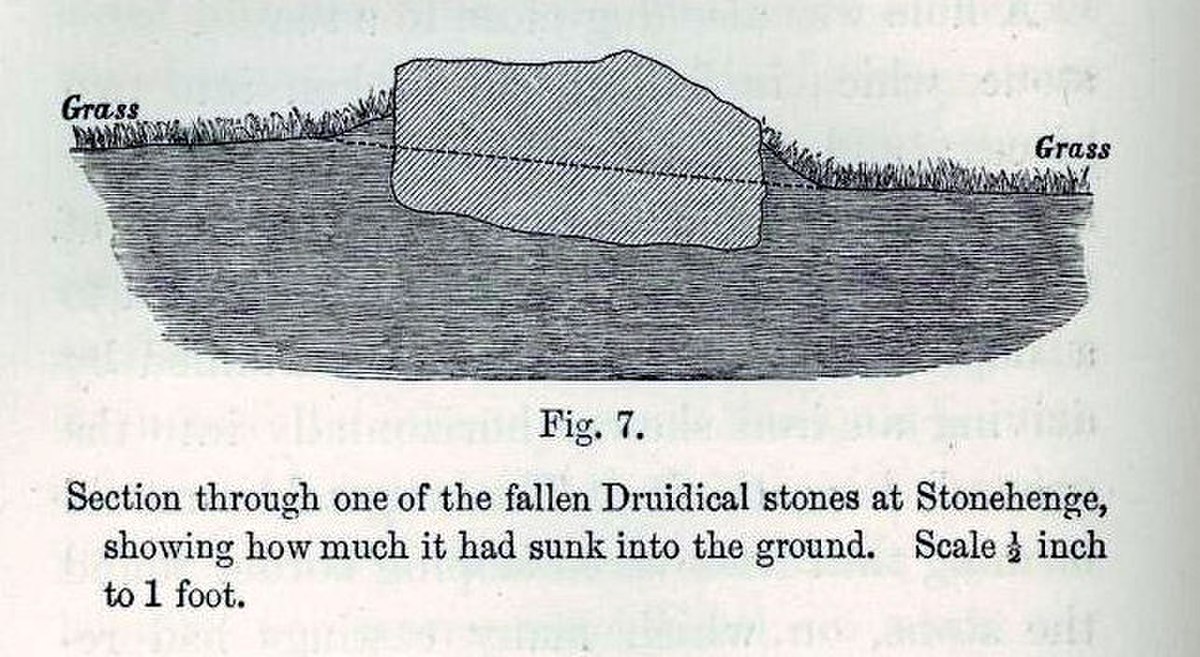

Après d'autres exemples, Darwin décrit enfin une expérience qui a duré – près de sa maison – de décembre 1842 à novembre 1871 : au cours de ces 29 ans, des petits morceaux de craie répandus à la surface sont arrivés à une profondeur de 7 pouces (soit environ 20 cm), ce qui représente un rejet de terre par les vers de terre de 0,22 pouces par an (environ 5 mm par an). Après des considérations sur la vitesse à laquelle même de grosses pierres posées sur le sol (comme celles de Stonehenge) peuvent s'enfoncer, Darwin tente de mettre en rapport la masse de terre remuée au cours du temps au nombre de vers de terre vivant dans le sol. En référence à Victor Hensen (de), Darwin écrit que l'on peut partir de 133 000 vers de terre vivants par hectare, ce qui correspond environ à 133 kg de biomasse en vers de terre.

Le but des calculs de Darwin est de démontrer que « les conséquences d'une cause constamment répétée » s'ajoutent, et que donc de petites causes (ici les petits vers), abondantes et en suffisamment de temps, peuvent amener à des effets importants.

Considérations en rapport avec l'archéologie et l'écologie

Sur la base des exemples d'engrais calcaire enfouis sur les prairies anglaises, Darwin peut évaluer la profondeur à laquelle arrivent des pierres en 20 ou 30 ans. Sur l'exemple de sites de fouilles archéologiques, il essaie d'évaluer la part qu'ont les vers dans l'« enterrement » de vieux bâtiments ou d'objets antiques :

« Les archéologues ne savent probablement pas dans quelle mesure ils devraient être reconnaissants aux vers pour la préservation de beaucoup d'objets antiques. Quand des monnaies, des bijoux en or, des outils de pierre, etc. tombent par terre, ils sont infailliblement enterrés en quelques années sous les excréments des vers, et ainsi préservés de manière sûre, jusqu'à ce qu'à quelque moment ultérieur le sol soit encore une fois retourné. »

Darwin prend occasion de la fouille d'une villa rustica romaine dont le sol et les restes des murs sont enfouis à 13 à 15 pouces (en gros 40 cm), pour observer sur place si les vers de terre ont pu pénétrer à travers le sol, constitué de ciment et de plaques de mosaïque. Il suppose d'abord que les restes de la villa ont été ensevelis au cours des siècles par le vent, mais il peut observer, nuit après nuit, que des excréments de vers ont été déposés aussi entre les plaques de mosaïque. De fin août à mi-octobre 1877, Darwin fait compter le nombre de tas d'excréments et de trous de vers sur une surface de sol préalablement nettoyée, puis examiner l'état des lieux trois ans plus tard. De cette manière, il peut prouver que les vers de terre – au moins sous le climat tempéré d'Angleterre – sont toujours actifs, apportent constamment de la terre vers la surface, et, suite à l'effondrement occasionnel de leurs trous, peuvent amener des surfaces mécaniquement assemblées, à s'enfoncer en gardant approximativement la même forme.

Parmi les exemples examinés par le fils de Darwin, William, on compte notamment l' Abbaye de Beaulieu (en), où le sol de la nef est enfoui en 1872 à 10 à 11 pouces (25 à 28 cm). William a non seulement creusé des trous dans l’herbe pour mesurer de ses mains la profondeur de l’enfouissement, mais il a récolté aussi la terre d'un de ces trous, de façon à ce que l'on puisse estimer que « l'accumulation pendant un an sur un yard carré (environ 0,84 m2) pourrait peser 1,68 livre. » Darwin aboutit enfin à la conclusion

« que les vers de terre, en enterrant et cachant beaucoup de bâtiments romains et autres en Angleterre, ont joué un rôle important ; mais sans doute le lessivage de terre à partir de lieux voisins plus élevés, ainsi que le dépôt de poussière par le vent ont significativement aidé à ce travail de dissimulation. »

Suit une longue digression sur la décomposition des roches cristallines, sous l’action de l'air, de l’eau, des changements de température et autres causes. Il s'y rattache une description de l’action neutralisante des substances produites par les vers de terre, qu'ils évacuent par les glandes calcifères, et qui agissent sur les acides humiques. Darwin en conclut que les vers de terre prennent part au moins indirectement aussi à la décomposition chimique des roches. En outre, dans leur gésiers, ils participent au broyage de particules de la taille des grains de sable. Leurs trous servent aussi à absorber l’eau de pluie, ce qui diminue l'érosion des sols en pente. En outre, les trous servent à l'aération des sols :

« Ils font pénétrer l’air profondément dans le sol. Ils facilitent aussi de façon significative la pousse des racines moyennes ; et celles-ci se nourrissent de l’humus dont sont garnis les trous de vers. Beaucoup de graines doivent leur germination aux circonstances par lesquelles elles ont été recouvertes d'excrétions de vers. »

Otto Graff a confirmé ces indications de Darwin au début des années 1970 par des expériences en plein champ à l'Agence fédérale allemande de recherche sur l’agriculture.

Darwin conclut ses remarques sur le ver de terre ainsi :

« Il est bien étonnant de penser que toute la massse de l'humus superficiel est passée au travers du corps de vers de terre, et y repassera encore toutes les quelques années. La charrue est une des inventions de l'homme les plus vieilles de toutes et les plus utiles. Mais on peut bien douter qu'il existe d'autres animaux que ces créatures si rudimentairement organisées qui aient joué un rôle si important dans l'histoire de la terre. »