Phylloxéra - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

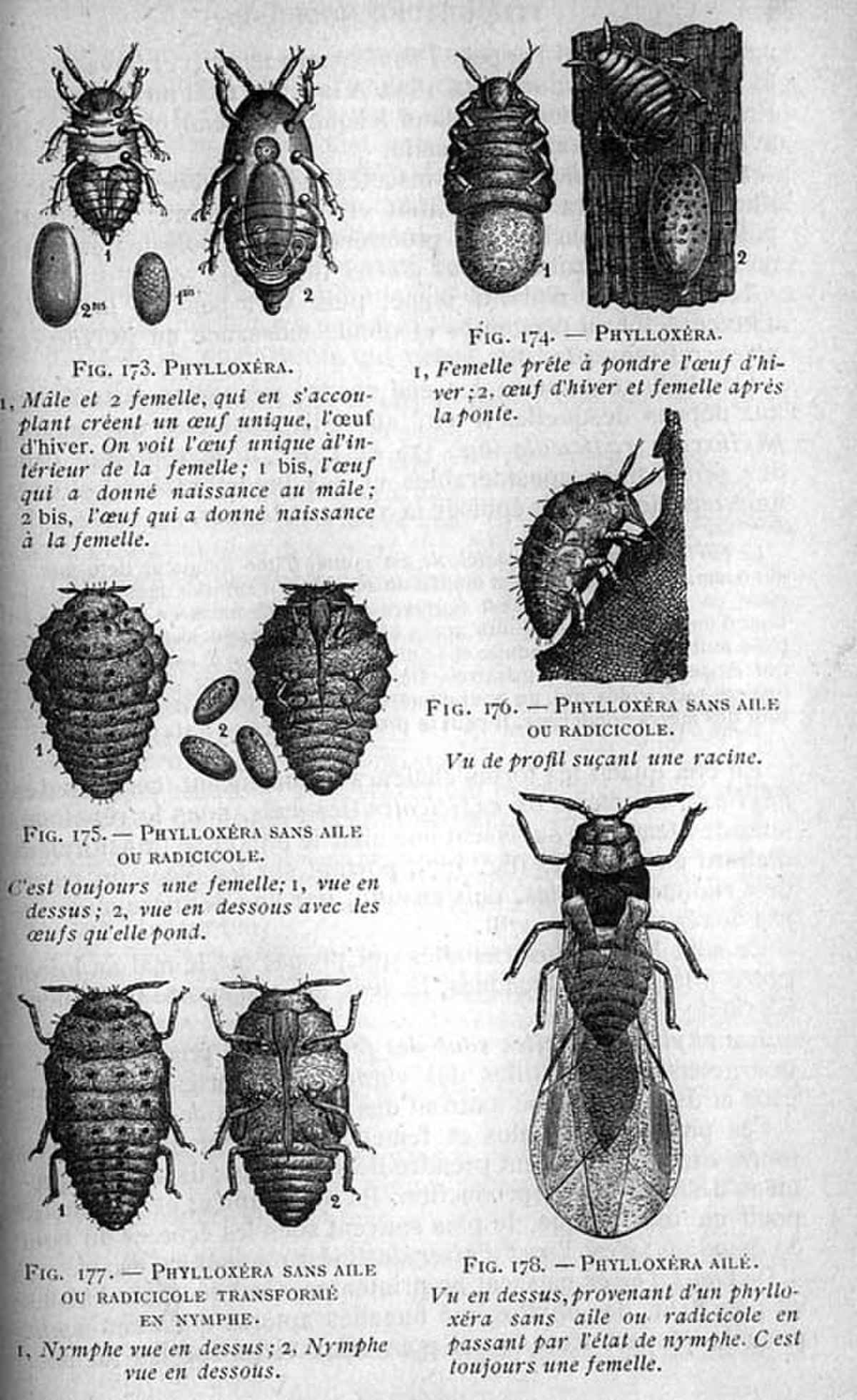

Le cycle biologique du phylloxéra

Les insectes mâles et femelles s'accouplent à la fin de l'été. La femelle pond sur les souches un œuf unique appelé œuf d'hiver. Cet œuf, d'abord jaune, puis vert pendant la saison d'hiver, éclôt au printemps et donne naissance au phylloxéra aptère (ou sans ailes), qui est toujours une femelle. Dans la plupart des cas, ce phylloxéra aptère descend sur les racines de la vigne, aux dépens desquelles il vit, d'où son nom de phylloxéra radicicole ; mais il peut parfois aller sur les feuilles, faisant naître des galles (on parle alors de phylloxéra gallicole).

Le phylloxéra radicicole est jaune. Il est muni d'un suçoir qu'il enfonce dans la racine pour en absorber la sève. Il, ou plutôt elle, subit trois mues en une vingtaine de jours, avant de devenir adulte et de se mettre à pondre entre 40 et 100 œufs, donnant tous, eux aussi, naissance à des femelles. Ce cycle de vingt jours se reproduit à plusieurs reprises, donnant en tout cinq ou six générations.

En été, toutes ces femelles subissent une mue de plus et se transforment en nymphes, qui deviendront elles-mêmes des phylloxéras ailés. Ces phylloxéras ailés pondent à nouveau (sur les bourgeons et les feuilles des vignes), leurs œufs donnant cette fois-ci naissance à des mâles et à des femelles. Ces derniers ne vivent que quelques jours, juste le temps de s'accoupler et de produire l'œuf d'hiver évoqué plus haut.

Moyens de lutte utilisés

Viticulteurs et scientifiques se sont d'abord trouvés complètement désarmés devant les désastres occasionnés par l'insecte. L'expérience a rapidement prouvé que les vignes plantées en terrain sablonneux résistaient au phylloxéra (le sable, par sa structure et sa mobilité, empêchant par écrasement les formes radicicoles de descendre vers les racines), mais on pouvait difficilement envisager de transplanter tout le vignoble en terre sablonneuse. On a donc essayé, souvent de façon empirique, des traitements divers aux résultats plus ou moins heureux :

- Badigeonnage des souches, afin de détruire l'œuf d'hiver, avec un mélange d'eau, de chaux vive, de naphtalène brute et d'huile lourde de houille. Encore pratiquée au début du XXe siècle, cette technique ne s'est pas avérée très efficace.

- Traitement par le sulfure de carbone : on introduit dans le sol, à l'aide d'appareils spéciaux, une certaine quantité de sulfure de carbone, liquide très volatil dont les vapeurs vont tuer l'insecte. Le produit était injecté dans le sol à l'aide d'une charrue sulfureuse ou d'un pal injecteur (pal Vermorel). La méthode était assez efficace, mais trop longue et trop coûteuse, tout comme le traitement par le sulfocarbonate de potassium, qui consistait à creuser une cuvette autour du cep et à y verser une solution liquide.

- Traitement par submersion : on noie le vignoble sous une couche d'eau qui va asphyxier l'insecte. Excellente méthode certes, mais ne pouvant s'appliquer qu'aux terrains irrigables, autrement dit les moins propices aux vignobles de qualité.

- Plantation de vignes américaines, dont on s'était aperçu qu'elles étaient immunisées contre le phylloxéra.

Cette dernière méthode était difficilement envisageable, car elle aurait conduit à la perte de tous les cépages français de qualité. Mais elle contenait en germe la bonne solution : utiliser les plants américains comme porte-greffes, technique toujours utilisée aujourd'hui pour se prémunir du phylloxéra.

De nombreuses recherches sur des greffons américains on été conduites au Château des Creissauds, à Aubagne Bouches du Rhône, par M. Marius OLIVE entre 1870 et 1885. Ces recherches furent l'objet de très nombreuses publications et manuels de luttes contre le Phyloxéra.