Rémanent de supernova - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

On appelle rémanent de supernova la matière éjectée lors de l'explosion d'une étoile en supernova. Il existe deux voies possibles qui aboutissent à la création d'un rémanent :

- Une étoile massive cessant de générer de l'énergie par l'intermédiaire de la fusion de son cœur, et finissant par s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. On parle de supernova à effondrement de cœur, au centre duquel se trouve un résidu compact (étoile à neutrons ou trou noir). Alors que l'étoile massive fait plus de 8 masses solaires, le résidu compact fait de l'ordre de 1,5 masse solaire.

- une naine blanche ayant accumulé assez de matière provenant d'une étoile voisine ou entrant en collision avec celle-ci pour atteindre la masse critique qui engendre une explosion thermonucléaire. On parle de supernova thermonucléaire. Dans le cas où il y a accrétion de matière et non collision, l'étoile compagnon peut éventuellement survivre à l'explosion. L'étoile qui explose est par contre totalement détruite, sans laisser de résidu compact derrière elle.

Historique

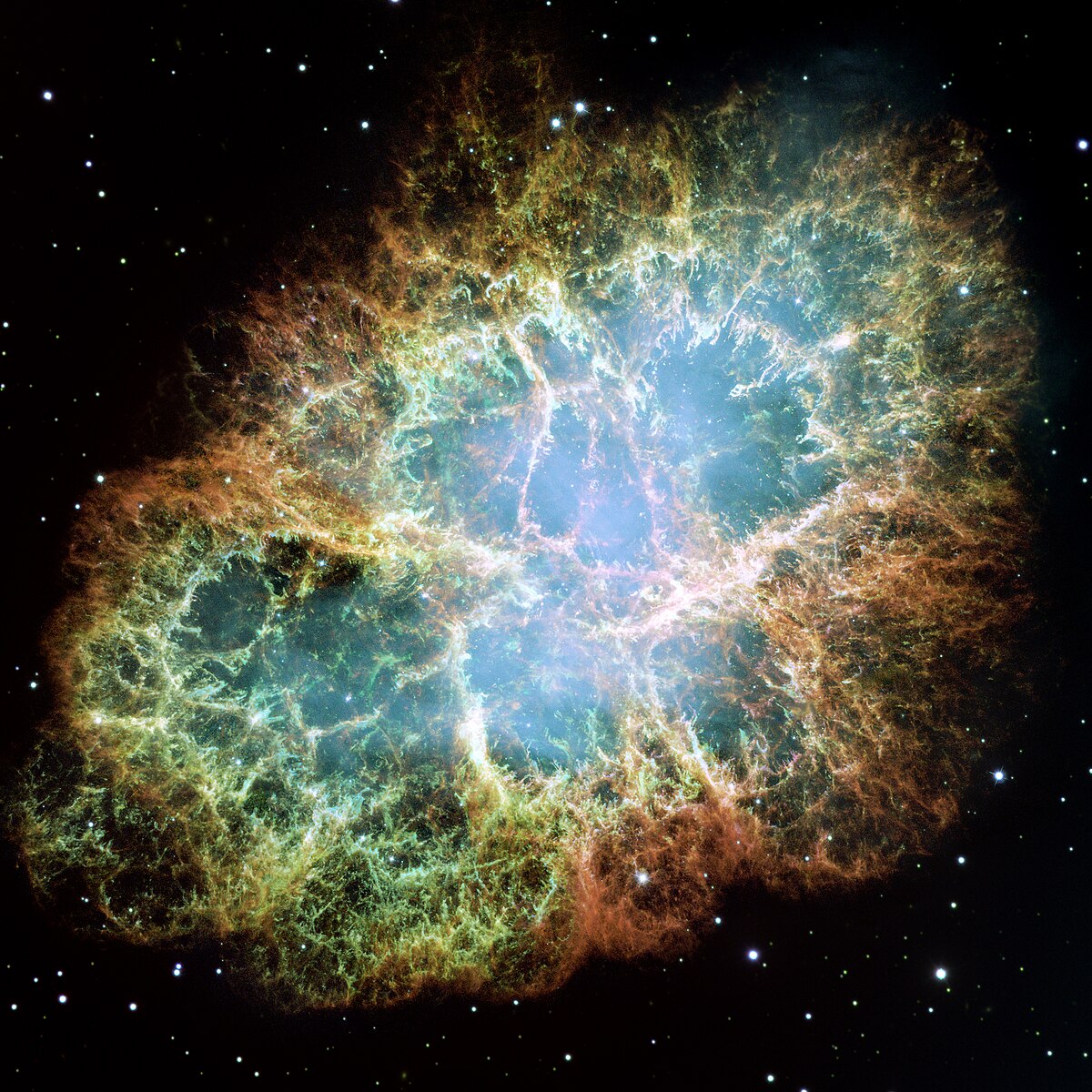

La première supernova observée depuis l'invention du télescope date de 1885, dans la galaxie d'Andromède (SN 1885A). L'étude des rémanents de supernovae date par contre du début du XXe siècle. C'est d'abord en 1921 que Knut Lundmark mentionne le fait que l'« étoile invitée » observée par les astronomes chinois en l'an 1054 est probablement une « nova » (à l'époque le terme de supernova, et plus généralement la nature des phénomènes de nova et de supernova ne sont pas connues). En 1928, Edwin Hubble est le premier à associer la Nébuleuse du Crabe (M1) comme étant le produit de l'explosion observée en 1054, sur foi de la mesure de l'expansion de la nébuleuse, compatible avec un âge d'environ 900 ans. Ce n'est cependant que dans la seconde moitié du XXe siècle, conjointement avec la compréhension du mécanisme de supernova et le développement de la radioastronomie que s'est développée l'étude des rémanents de supernova. C'est ainsi que dans les années 1950 put être identifié le rémanent associé à la supernova historique SN 1572, par R. Hanbury Brown et C. Hazard de l'observatoire de Jodrell Bank. Vers la fin des années 1950, plusieurs sources radio dont la contrepartie optique était connue (par exemple IC 443 et les Dentelles du Cygne) ont pu ainsi être identifiées comme des rémanents de supernovae.

Types de rémanents

On classifie les rémanents en deux principaux types, dits en coquille ou pleins. Les premiers s'avèrent significativement plus nombreux que les seconds, mais ceci peut en partie être le résultat d'effets de sélection dans la recherche de rémanents. Certains rémanents possèdent des propriétés des deux classes et sont dits composites. D'autres rémanents, enfin, ne sont pas facilement catégorisables car présentant des propriétés atypiques. C'est par exemple le cas de SNR G069.0+02.7 (aussi appelé CTB 80) ou SNR G039.7-02.0 (ou W50).

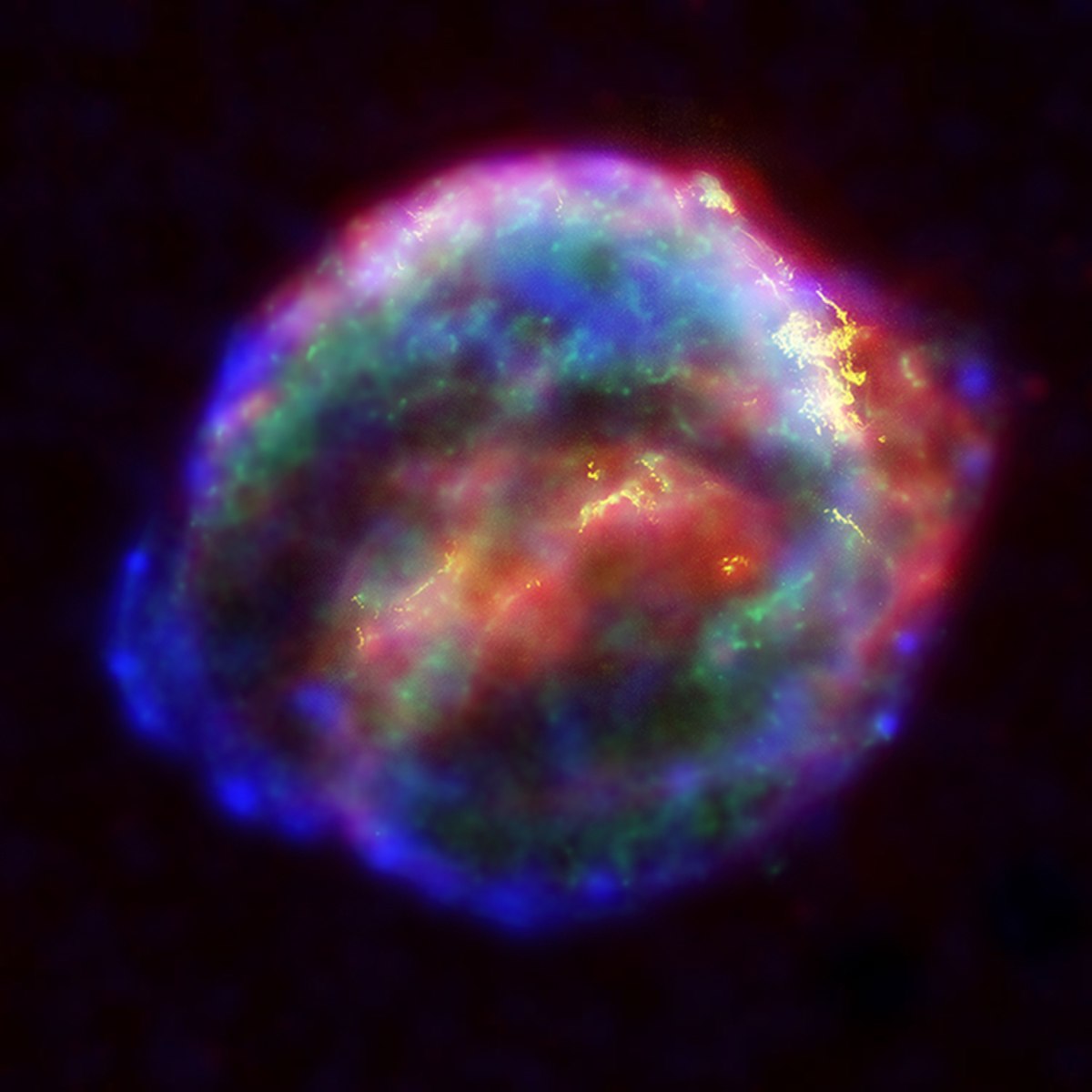

Coquilles

Les rémanents dits en coquille présentent une zone d'émission plus ou moins circulaire localisée à une certaine distance du centre du rémanent, plus sombre. Les rémanents des trois supernovae historiques SN 1604, SN 1572 et SN 1006 sont par exemple dans ce cas. Des rémanents plus âgés présentent aussi ces caractéristiques, mais sont moins réguliers, comme les Dentelles du Cygne ou IC 443. L'irrégularité croissante des rémanents à mesure que le temps passe reflète pour partie l'hétérogénéité du milieu interstellaire dans lequel ils se propagent. Dans le domaine des ondes radio, les rémanents en coquille présentent une densité de flux S qui varie en loi de puissance en fonction de la fréquence ν, c'est-à-dire selon une loi du type

Pleins

Les rémanents pleins, aussi dits « plérions », ou « de type Crabe » (pour Nébuleuse du Crabe) présentent une émission centrale plus marquée que sur les bords. L'exemple le plus connu de ces rémanents est la Nébuleuse du Crabe, mais celle-ci présente certains aspects atypiques, aussi le terme de « type Crabe » est-il déconseillé car il peut y avoir confusion entre les caractéristiques spécifiques de cette nébuleuse et celles des autres plérions. L'interprétation de l'émission centrale est l'existence d'un objet compact responsable d'une émission électromagnétique en interaction avec toute la matière du rémanent. Si dans le cas de la Nébuleuse du Crabe l'existence d'un objet central ne fait pas de doute, celui-ci n'est pas toujours identifié. La densité de flux de ces rémanents est plus plate que dans le cas des coquilles, l'indice spectral α étant en général de l'ordre de 0,1. Une telle émission se rapproche de celle que l'on trouve dans les régions HII, à ceci près que celle des régions HII est d'origine thermique alors que celle de ces rémanents est non thermique, car présentant une polarisation significative. Ces rémanents présentent aussi une émission optique et X non thermale (thermale en optique pour la Nébuleuse du Crabe).

Composites

Les rémanents dits composites présentent des caractéristiques communes aux deux types présentés ci-dessus, avec une émission caractéristique des rémanents pleins au centre avec un indice spectral faible, et une émission plus intense en bordure présentant un indice spectral plus important. Un exemple de rémanent composite est SNR G326.3-01.8 (MSH 15-56). Vela (XYZ) le rémanent dont l'objet central est le pulsar de Vela (ou PSR B0833-45) est également classé parmi les rémanents composites.