Rosier - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Économie

La culture des rosiers s'adresse à deux marchés distincts, celui de la fleur coupée (roses sur tiges) pour bouquets et décoration florale d'intérieur, celui des plants de rosiers pour les jardins particuliers et les parcs publics, vendus en conteneurs ou à racines nues selon la saison.

Le marché de la fleur coupée, essentiellement européen à l'origine, tend à se mondialiser. Les principales aires de production sont situées en Europe (Pays-Bas, Italie, France), en Amérique du Nord (États-Unis), en Asie (Japon, Chine, Israël), en Amérique latine (Mexique, Colombie, Équateur) et en Afrique (Éthiopie, Kenya, Ouganda, Zimbabwe, Maroc).

Les marchés de consommation se situent principalement en Europe où les transactions se concentrent principalement au marché aux fleurs (Bloemenveiling) d'Aalsmeer (Hollande-Septentrionale) d'où les roses sont réexpédiées dans toute l'Europe, et en Amérique du Nord où le principal centre de redistribution pour les États-Unis est Miami. La production des pays d'Afrique est exportée principalement vers l'Europe et celle d'Amérique du Sud vers les États-Unis. Ce marché connaît une forte expansion en Asie (Chine, Inde, Sud-Est asiatique).

Cette mondialisation soulève diverses questions : conditions de travail dans certains pays, évoquées par exemple par le film colombien Maria pleine de grâce, et d'autre part coût énergétique des transports en avion.

En France, le commerce des rosiers et des roses concerne :

- les producteurs, horticulteurs-pépiniéristes : les pépinièristes pour les plants, les horticulteurs pour les fleurs coupées et de façon anecdotique la culture pour la fabrication de l'eau de rose et de l'essence de rose ( pratiquées en Bulgarie dans la région de Varna, en Égypte, en Inde, en Chine...).

- les marchés de gros,

- le commerce de détail,

- 13 838 fleuristes déclarés en 2003,

- 960 marchands de graines,

- 960 jardineries,

- 800 marbriers-fleuristes,

- 616 fleuristes de marché (registre 2004),

- les coins jardinerie des hypermarchés, supermarchés et grandes surfaces de bricolage.

Les roses représentent 52,7 % des achats de fleurs coupées. Les importations de roses (fleurs coupées) se montent à 111,7 millions d'euros surtout en provenance des Pays-Bas (qui en ont traité pour 705,9 millions d'euros aux marchés du cadran)

Les achats de rosiers se sont montés en France en 2003 à 64 millions d'euros. La France importe des rosiers des Pays-Bas, du Danemark, d'Espagne, de Hongrie, de Pologne (où sont installés des horticulteurs allemands)et en exporte en Italie, Allemagne, Suisse, Éthiopie, Espagne...

Enfin il ne faut pas oublier les licences sur les créations et les partenariats comme celui entre Meilland et Conard-Pyle Co aux États-Unis.

Les rosiers cultivés

Désignation des rosiers cultivés

Les rosiers cultivés sont le plus souvent des cultivars créés par des rosiéristes et plus rarement des formes (espèces ou variétés) naturelles.

Pour ces dernières, appelées « rosiers botaniques », la désignation officielle suit les prescriptions du code international de nomenclature botanique. Le nom d’une espèce est un nom binomial dans lequel le premier terme commençant par une majuscule désigne le genre, et le second tout en minuscule est l’adjectif spécifique, le tout exprimé en latin botanique et écrit en caractères italiques. Ce binôme est suivi de l’abréviation du nom de l’auteur, précision souvent indispensable dans le cas des rosiers étant donné le nombre important de synonymes rencontrés. Exemple : Rosa gallica L..

Dans le cas des cultivars, ce sont les dispositions du code international de nomenclature des plantes cultivées qui s’appliquent. Celles-ci imposent d’utiliser un nom de variété écrit dans une langue vivante et non en latin (bien que pour certaines variétés anciennes le latin ait été utilisé) et écrit en caractère romain placé entre guillemets simples et commençant par une majuscule. Exemple : ‘Souvenir de la Malmaison’.

Classification horticole des hybrides

Une classification des cultivars de rosiers est nécessaire, plus de 16000 types différents ont été recensés.

Ils ont d'abord été nommés par une caractéristique botanique (mousseux), par la forme des roses (pompon, plate, en coupe, réflexe, à quartiers, imbriquées, globuleuses, turbinée), d'après le lieu de leur découverte (Bourbon...), le nom du « découvreur » (Noisette, Portland) ou le nom de l'espèce ou de l'hybride dont ils étaient issus (hybride de thé). On a défini ainsi des classes de rosiers qui caractérisent un type de fleurs particulier, et qui sont toujours d'usage courant. Mais ce système de classification a montré ses limites quand il s'est agi de classer des hybrides que l'on peut rattacher à 2, 3 ou 4 catégories.

Le guide Clause de 1952 classait déjà les variétés en nains à grosses fleurs et à petites fleurs, buissons, tiges, grimpants et pleureurs, puis quand il est question des « meilleures variétés », c'est une classification entre grimpants remontants et non remontants par couleur, et autres que grimpants, là aussi remontants et non remontants par couleur. Sur la centaine de rosiers cités, on note comme encore beaucoup cultivés ‘Madame Meilland’ et la plupart des grimpants (‘Madame Alfred Carrière’, ‘Gloire de Dijon’, ‘Dorothy Perkins’, ‘American Pilar’, ‘Albertine’ et les grimpants de ‘Madame Meilland’, ‘Caroline Testout’, ‘Souvenir de Claudius Pernet’...)

Il a d'abord été proposé de scinder en roses sauvages ou botaniques, roses anciennes (avant 1867) et roses modernes, puis suivant des caractéristiques visibles : remontant/non remontant, grimpant/autres (couvre-sol,arbustes, buissons), fleurs groupées/grandes fleurs, etc.

En 1971, la Fédération mondiale des sociétés de roses (World Federation of Rose Societies) a reclassé les rosiers anciens et modernes en plusieurs groupes définis par leur port et donc par leurs utilisations possibles dans les jardins.

| Grimpants non remontants

Grimpants remontants

Autres non remontants

Autres remontants

|

La société américaine des roses (American Rose Society) a adopté un classement détaillé des variétés horticoles, basé sur des considérations « généalogiques » et historiques et généralement utilisé aux États-Unis. Il comprend trois groupes principaux : espèces botaniques (rosiers sauvages), roses anciennes (avant 1867) et roses modernes. Les roses anciennes ont été subdivisées en 21 classes et les roses modernes en 13 classes.

Culture des rosiers d'ornement

La culture des rosiers est une activité répandue dans de nombreux pays soit dans un cadre professionnel : par les obtenteurs créant de nouveaux cultivars, par les pépiniéristes produisant des fleurs coupées ou des plants de rosiers pour les jardins, par les exploitants de jardins publics (souvent des services spécialisés des collectivités publiques), soit dans un cadre privé par tous les particuliers disposant d'un jardin d'agrément dans lequel le rosier est certainement la plante d'ornement la plus populaire.

Conditions générales

Les conditions générales requises pour la culture des rosiers sont : de préférence un sol argileux siliceux assez frais ; la plupart des variétés ne supportent pas les terrains trop calcaires (pas plus de 15 % de calcaire, voire moins si le sol est plus pauvre en argile) ; une exposition ensoleillée, cependant il existe des cultivars supportant la mi-ombre et un climat tempéré adapté à la rusticité de l'espèce ou de la variété.

Multiplication

Elle peut s'effectuer par greffage, drageonnage, bouturage, semis et multiplication in vitro. Le semis est incontournable pour la production de nouvelles variétés par hybridation, en revanche, les hybrides sont le plus souvent reproduit par greffage, mode de multiplication végétative qui préserve les caractères phénotypiques (c'est un clonage) et qui permet de choisir un porte-greffe mieux adapté aux conditions de culture ultérieures. Le jardinier amateur peut multiplier certains rosiers par bouturage ou par prélèvement de drageons.

Les nouvelles variétés sont souvent protégées par des certificats d'obtention végétale (COV) ou par des marques déposées, voire les deux, l'origine légale des plants étant garantie par des étiquettes officielles portant le nom de variété déposé et la marque commerciale suivie du signe ®.

La multiplication des rosiers est essentiellement le fait des pépiniéristes spécialisés. Les porte-greffes sont des écotypes de Rosa canina et Rosa rubiginosa qui ont l'inconvénient de drageonner beaucoup, ou Rosa indica major qui drageonne peu et Rosa coriifolia "frœbelii" qui ne drageonne pas.

La plantation s'effectue en automne et hiver (de novembre à mars dans l'hémisphère nord), dans un sol bien défoncé puis reposé, dans une cavité suffisante pour que les racines soient à l'aise et le point de greffe (ou le collet pour les rosiers non greffés) très légèrement enterré. Un arrosage assure le tassement de la terre. Ces rosiers doivent ensuite être arrosés régulièrement la première année et le pied paillé pour les protéger du froid en hiver.

Opérations culturales

Taille : en plus de l'enlèvement des fleurs fanées (conseillé non seulement pour des raisons esthétiques, mais parce qu'il favorise la refloraison), il convient en général d'effectuer une taille annuelle, avant le démarrage de la végétation (vers fin février dans l'hémisphère nord) pour les rosiers remontants, après la floraison pour les autres, qui variera suivant l'espèce, l'âge et l'état du rosier. Il faut surtout supprimer le vieux bois et tailler d'autant plus court qu'il s'agit d'une petite espèce, et laisser de la grandeur aux grimpants qui sinon pourraient redevenir buissons.

Traitements : le blanc du rosier se traite par une pulvérisation de soufre et les taches noires par un pulvérisation de bouillie bordelaise (on peut sous certaines formes mélanger les deux en traitement préventif). Un autre traitement écologiques est de pulvériser du savon noir dilué à 5%. En effet le savon noir étant alcalin, celui-ci agit comme un excellent répulsif sans pour autant endommager la plante. Il faut bien choisir du savon noir sans colorant, parfum et ingrédients synthétiques ajouté. A exclure tous les savons noirs de supermarché qui sont composés d'ingrédients synthétiques pour des raisons de coût. Les pucerons seront mangés par les coccinelles ou chassés par un arrosage. Les problèmes plus particuliers relèvent du conseil de spécialiste.

Fertilisation : sels minéraux, engrais « spécial rosier » ou cendre de bois.

Histoire de la culture des rosiers

La culture des rosiers date en Chine et en Perse de plus de 5000 ans, et ils ont été cultivés en Grèce dès l'âge du bronze.

En Europe, les premiers rosiers cultivés furent les rosiers galliques aux fleurs uniquement blanches, roses ou rouges, et les rosiers pimprenelle Spinolea de Pline l'Ancien, rosiers d'Écosse et Rosa foetida la ronce d'Autriche, un rosier à fleurs jaunes. Puis d'autres espèces botaniques ou cultivées ont été ramenées du reste du monde, et d'abord, par les Croisés, les rosiers de Damas, Rosa damascena (il semble que ce soit un hybride spontané de Rosa gallica × Rosa phoenicia) et Rosa damascena semperflorens (hybride supposé de Rosa gallica × moschata). Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, que l'importation de rosiers et la création de nouvelles variétés encore par croisements spontanés a pris son plein essor (ce qui est d'ailleurs le cas pour de nombreuses fleurs d'ornement), d'abord en France, puis en Angleterre. Les nouvelles espèces de rosiers provenaient de Chine avec les rosiers thé et pour les hybrides de colonies comme l'île de la Réunion, avec les rosiers Bourbon, ou encore la Louisiane pour les rosiers Noisette. Tous ces rosiers hybrides de rosiers provenant de Chine ont connu une très grande popularité, du fait du savoir-faire chinois qui a su produire des rosiers parfumés, fortement remontants, voire à floraison quasi-continuelle.

Ennemis des rosiers

Les rosiers cultivés ont de nombreux ennemis qui attaquent les différentes parties de la plante. Il s'agit principalement de maladies cryptogamiques, dont les plus connues sont la maladie de taches noires, le blanc du rosier (oïdium) et la rouille, et divers insectes ravageurs tels que les tenthrèdes, cochenilles et pucerons.

Principales maladies

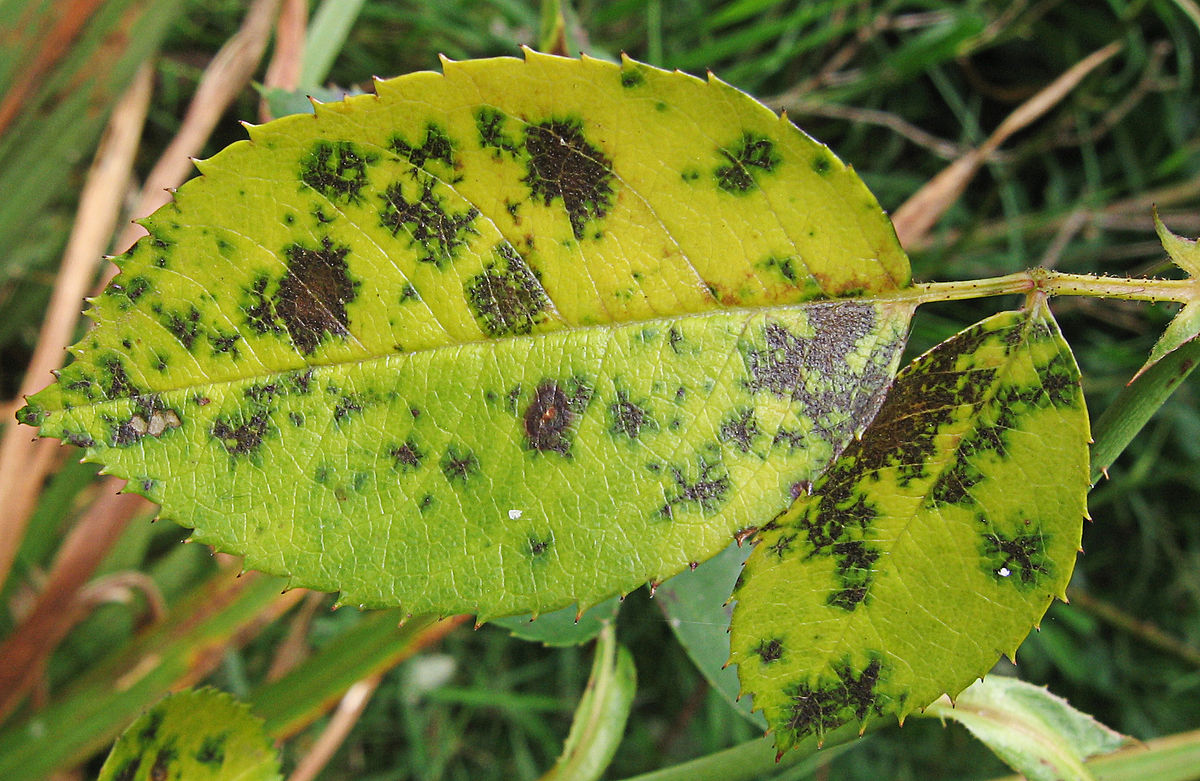

Les feuilles des rosiers cultivés portent souvent des taches dues à diverses maladies cryptogamiques :

La rouille du rosier causée par un champignon, Phragmidium subcorticum, se manifeste par de petites pustules orangées à la face inférieure des feuilles, ainsi que sur les tiges.

La maladie des taches noires provoque l'apparition de taches sombres, brun noirâtre, de forme arrondie, d'environ un centimètre de diamètre, dues au champignon Marssonina rosae. Cette maladie entraîne la chute des feuilles et affaiblit fortement les plantes.

Le blanc du rosier est une forme d'oïdium qui produit un feutrage banc sur les feuilles et les pousses, entraînant un dessèchement des boutons floraux. Ces maladies sont favorisée par un temps chaud et humide. Certaines variétés sont plus résistantes que d'autres.

De nombreuses autres maladies, moins fréquentes, sont susceptibles d'affecter les rosiers : chancres, pourridiés, anthracnose, fonte des semis....

Principaux ravageurs

Les jeunes pousses sont souvent envahies par des colonies de pucerons, notamment le puceron vert du rosier (Macrosiphum rosae). Cette prolifération peut entraîner le flétrissement des pousses et la perte des boutons floraux. Le miellat secrété par les pucerons attire les fourmis et peut provoquer la formation de fumagine, maladie cryptogamique qui se manifeste par une pellicule noirâtre sur les plantes.

Parmi les ravageurs du rosier figurent aussi de nombreux insectes, tenthrèdes dont les chenilles dévorent les feuilles ou les enroulent pour s'y abriter, mégachiles, sortes d'abeilles qui prélèvent des découpes régulières dans les feuilles pour construire leurs loges, cochenilles, cécidomyies, etc. Les rosiers sont aussi affectés par des nématodes qui attaquent les racines provoquant la formation de galles, et par des acariens présents sur les feuilles.

Une curiosité est la formation de galles filamenteuses, les « bédégars », formées par une réaction des tissus de la tige à la présence de larves de cynips du rosier (Diplolepis rosae).

Obtenteurs et rosiéristes célèbres

- David Austin, le créateur des roses anglaises,

- Joséphine de Beauharnais, pour sa roseraie du château de Malmaison,

- Paul Barden, et son site http://www.rdrop.com/~paul/, "Old Garden Roses and Beyond" et "The Uncommon Rose",

- Amanda et Peter Beales ont écrit de nombreux livres sur les roses.

- Griffith Buck, professeur d'horticulture à l'université d'État de l'Iowa de 1948 à 1985, qui a créé par hybridation environ 90 variétés de roses dont 'Buck', connue pour sa résistance aux maladies.

- Tom Carruth, principal créateur américain actuel,

- Conard-Pyle Co (Star Roses),

- Georges Delbard et ses successeurs, créateurs des séries « grands parfums » et « roses des peintres » aux couleurs flammées.

- Jacques-Louis Descemet (1761-1839), premier obtenteur de roses français,

- Rudolf Geschwind (1829–1910), Autriche-Hongrie,

- Jules Gravereaux, créateur de la première roseraie du monde, la roseraie du Val-de-Marne,

- Jean-Baptiste Guillot, obtenteur de La France, le premier hybride de thé,

- les Meilland, créateurs de 'Peace' (Madame Meilland), devenus les pépinières Meilland-Richardier,

- Ralph Moore, spécialiste des roses miniatures (Sequoia Nursery),

- Moreau-Robert, France

- Louis Claude Noisette (1772-1849), France / États-Unis obtenteur des rosiers Noisette

- Joseph Hardwick Pemberton (1852-1926), Angleterre

- Jean Pernet, père, élève de Guillot, de ses créations reste connue 'Baronne de Rotschild'

- Joseph Pernet-Ducher (« le magicien de Lyon »), obtenteur de 'Caroline Testout' et de 'Soleil d'or',

- Seizo Suzuki (1913-2000), (« Mister Rose »), rosiériste japonais et directeur de l'Institut de recherche du Japon sur la rose.

- Jean-Pierre Vibert (1777-1866), France

- Louis Lens ( * - 2001), Belgique, obtenteur de Pascali, élue rose favorite du monde en 1991

Au Royaume-Uni, des parties de la collection nationale de roses sont conservées par David Austin, Peter Beales et la Royal National Rose Society . Mottisfont Abbey garde une collection de roses anciennes d'avant 1900 et la collection du jardin botanique de l'Université de Birmingham se nomme « histoire de la rose européenne ».

En France, il existe de nombreuses roseraies (liste des roseraies) et l'on peut visiter les pépinières et les collections de la plupart des rosiéristes :

- Michel Adam, à Liffré,

- Roseraie Barth à Lochwiller,

- François Dorieux rosiériste obtenteur à Montagny

- André Eve à Pithiviers,

- Delbard, dont le jardin-verger de Malicorne est classé conservatoire français des collections végétales spécialisées,

- Roseraie Guillot, Crémieu,

- Roses d'antan, et sa roseraie conservatoire [1]

- Pépinière de la Saulée, à Doué-la-Fontaine,

- La collection privée de roses anciennes d'Odile Masquelier La Bonne Maison in La Mulatière 69350