Saint-Pierre-et-Miquelon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Culture et patrimoine

L'expression théâtrale se manifeste sur les deux îles de manière affirmée de même que plusieurs groupes musicaux locaux. L'archipel compte cinq musées dont un à Miquelon et deux à l'île aux Marins. Le Francoforum est un établissement dépendant de la Collectivité territoriale. Ouvert en 1992, il a pour mission d'enseigner la langue française aux Canadiens anglophones désireux d'y venir en stage. Il est accrédité auprès du gouvernement du Canada.

Sport

Le sport est très présent avec des associations nombreuses et deux structures institutionnelles : le Centre sportif et culturel à Saint-Pierre et la Maison des Loisirs à Miquelon. On pratique le football, le hockey sur glace, le volley-ball, le rugby, le tennis, le curling, la natation, le basketball, la course à pied, la boxe, le patinage sur glace, la pétanque, plusieurs arts martiaux dont le judo, le karaté, etc. De fréquents déplacements ont lieu soit vers le Canada soit vers la France. Ils sont facilités par l'action du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que par la Collectivité territoriale. La course les 25 km de Miquelon est un moment sportif et festif du plus haut intérêt qui attire quelques centaines de participants à la belle saison. Une école de voile municipale, à Saint-Pierre, fonctionne durant les mois les plus cléments ainsi qu'un club de plongée le club nautique Saint Pierrais].

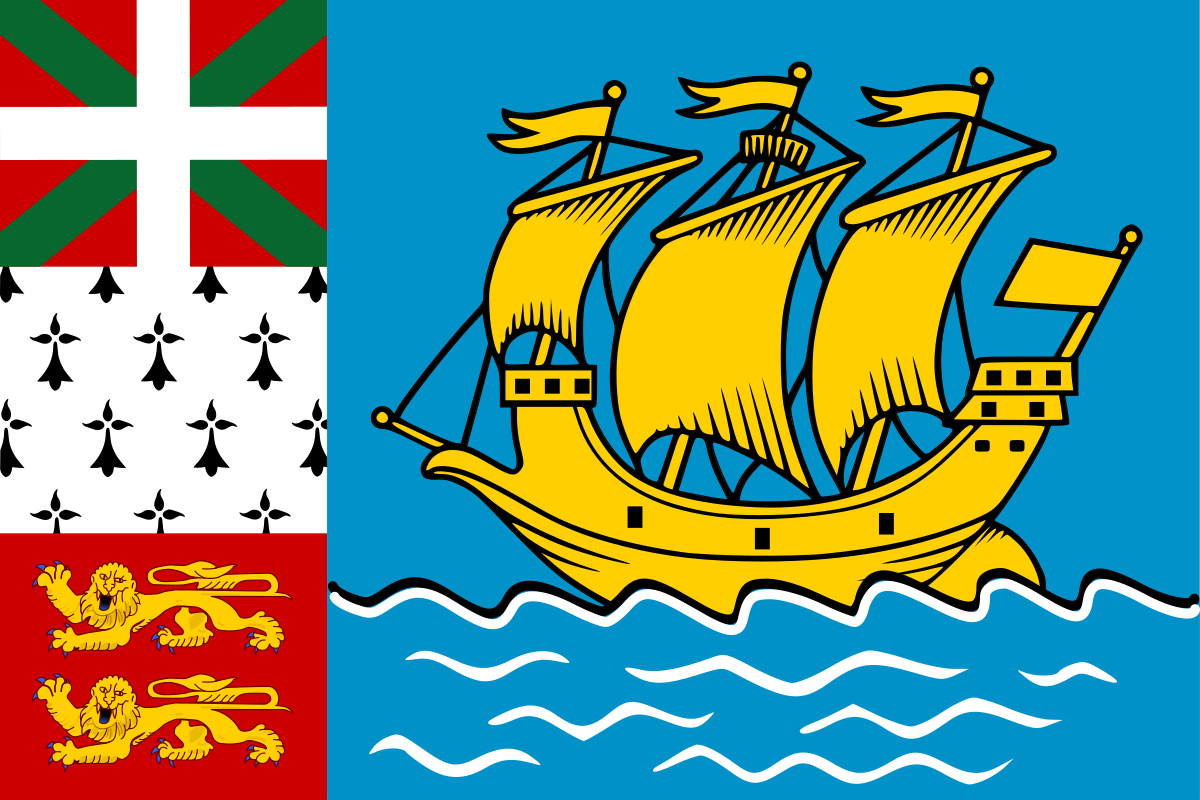

Emblèmes

| Blason de St Pierre & Miquelon. | Drapeau non-officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. | Logo du Comité régional du tourisme Saint Pierre et Miquelon |

Télécommunications

Les moyens de communication les plus modernes et diversifiés sont offerts à la population de l'archipel : internet, téléphone fixe et mobile, réseau câblé de télévision, le tout géré par un opérateur, SPM telecom. La chaîne publique outre-mer de radio-télé RFO est installée à Saint-Pierre. L'importance de l'équipement en ordinateurs permet également aux îliens de réduire l'impact de l'insularité et de l'éloignement.

Économie

Le PIB de Saint-Pierre et Miquelon, établi pour la première fois selon les indicateurs de 2004, a été évalué à 26 073 euros/habitant. Mais ce niveau élevé, proche des normes de la métropole française, doit être regardé avec prudence car il est basé essentiellement sur le pouvoir d'achat. Or celui-ci est favorisé du fait que près du tiers des actifs sont rémunérés sur fonds publics avec une indexation de l'ordre de 40 à 60 %. À cela vient s'ajouter la faiblesse du cours du dollar par rapport à l'euro, ce qui favorise ce pouvoir d'achat, mais pénalise certains secteurs comme le marché du poisson (exportation) ou encore le tourisme...

Le développement économique de l'archipel est confié par le conseil territorial à la Société de développement et de promotion de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon (Sodepar) dont le président n'est autre que celui du conseil territorial.

Agriculture

Le climat rigoureux s'avançant dans le printemps réduit la saison propice à trois mois environ. Autre handicap : l'absence de surfaces et de sols fertiles propres à la culture des céréales puisque trop tourbeux et argileux. Cependant, depuis le début des années 1990, diverses opérations de développement ont été menées avec notamment la culture sous serres, chaudes et froides, de produits maraîchers : laitues et fraises principalement. La production animale consiste surtout en celle des poulets de chair, d'œufs, de canards et de viandes d'agneau. L'ensemble du secteur bénéficie de l'aide de la métropole (régies agricoles des services de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt) ainsi que des dispositions du code local des investissements, mais il ne peut répondre qu'à une faible part de la demande des consommateurs.

La pêche

La pêche à la morue (cabillaud) a été l'activité traditionnelle et principale de l'archipel. À partir des années 1950, elle avait acquis un caractère industriel avec des chalutiers modernes très performants. Mais à la suite de la décision du tribunal arbitral de New-York, en 1992, délimitant la zone économique exclusive française autour de l'archipel et du moratoire canadien sur la pêche de cette espèce survenu peu après, ce fut l'effondrement vers une activité très réduite. En complément se développa une pêche artisanale sur de petites unités qui, en plus d'un maigre quota de morue, s'est tournée vers le crabe des neiges, le lompe, le homard... Ainsi, la balance import/export, qui aux belles années avoisinait les 50 % du fait des exportations de poisson, est tombée aux alentours de 10 % soulignant la grande faiblesse de l'économie locale. L'ensemble du secteur ne survit que grâce à un solide soutien financier de l'État et de la Collectivité territoriale.

Bâtiment et travaux publics

Employant environ 10 % de la population active estimée à 3 200 personnes, le bâtiment est un secteur économique essentiel. Soumis à une saisonnalité climatique, il se déploie surtout d'avril-mai à fin novembre. Caractérisé par une prédominance de la maison individuelle, il garde un profil artisanal de qualité. La problématique du logement à Saint-Pierre et Miquelon est très différente de celle qu'on trouve dans les autres collectivités d'outre-mer. L'insalubrité et le manque de confort n'existent pratiquement pas, ni les bidonvilles. Au recensement de 1999, on dénombrait 2 415 résidences principales, 428 résidences secondaires, 15 logements occasionnels et 78 logements vacants. En 2006, on dénombre 2 517 résidences principales mais 173 logements vacants. En dépit du vieillissement de la population, le nombre de logements a progressé de 5,8 % à Saint-Pierre et de 7,3 % à Miquelon-Langlade (source : INSEE et IEDOM){}. Les travaux publics, effectués par quelques entreprises locales, sont largement dépendants de la commande publique, d'ailleurs assez soutenue par l'État, la Collectivité territoriale ou les deux municipalités.

Commerce

Gisement d'emploi pour environ 15 % des actifs, c'est principalement un commerce de distribution. Quelques assez grandes surfaces d'enseigne locale se sont développées depuis 1980. L'insularité, l'étroitesse du marché et l'éloignement contribuent à une gestion parfois délicate. La majorité des approvisionnements vient du continent nord-américain, notamment pour les matériaux de construction, le pétrole, l'alimentation en viande et produits maraîchers. Il en va de même pour la moitié du parc automobile, important, et les gros engins de terrassement, de même que pour les très nombreux bateaux de plaisance. Toutes les importations, d'où qu'elles viennent (étranger ou France), sont soumises aux droits et taxes destinés au budget local.

Tourisme

Les budgets conséquents investis par Paris, dès 1989, en vue de poser les bases d'une activité touristique performante adaptée au caractère de l'archipel, notamment à sa proximité du continent nord-américain, n'ont pas motivé par la suite les acteurs de la profession. Ce secteur n'apporte donc à l'économie locale qu'une très modeste part, en dépit de l'ouverture en 1999 d'un aéroport moderne avec atterrissage « tous temps ». En 2006, sur les 25 383 passagers arrivés dans l'archipel, 76,5% étaient des résidents. Près de la moitié des Français non-résidents arrivés par avion y sont venus par affaires. Des actions de promotion et de communication existent, sous l'égide du comité régional du tourisme (CRT) mais sans résultats notoires: on demeure dans le schéma d'un tourisme traditionnel de proximité.

Hydrocarbures : un avenir ?

Les compagnies pétrolières nord-américaines qui exploitent les gisements sous-marins au large de la côte est du Canada ont montré leur intérêt pour la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans le « tuyau » de la zone économique exclusive française au Sud de l'archipel, dans le secteur le plus proche du bassin gazeux néo-écossais de l'île de Sable. Un forage d'exploration a eu lieu en 2001 et la prospection se poursuit.

Compte tenu des retombées économiques importantes de l'exploitation pétrolière dont profitent Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, Saint-Pierre-et-Miquelon mesure l'impact bénéfique qu'il pourrait recevoir s'il arrivait, dans l'avenir, qu'un gisement intéressant soit découvert dans sa propre zone ou dans la "zone d'unitisation", i.e. de cogestion franco-canadienne envisagée par Paris et Ottawa au Sud de Saint-Pierre.

La possibilité de découverte de gisements d'hydrocarbures dans ces eaux contribue au litige entre la France et le Canada sur la délimitation de la frontière maritime.