Traité d'optique (Alhacen) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Autres contributions

Alors que le Traité d'optique concernait principalement le domaine de l’optique, le livre a eu aussi une influence significative sur plusieurs autres domaines de la science, des mathématiques et de la philosophie.

Le problème d’Alhazen

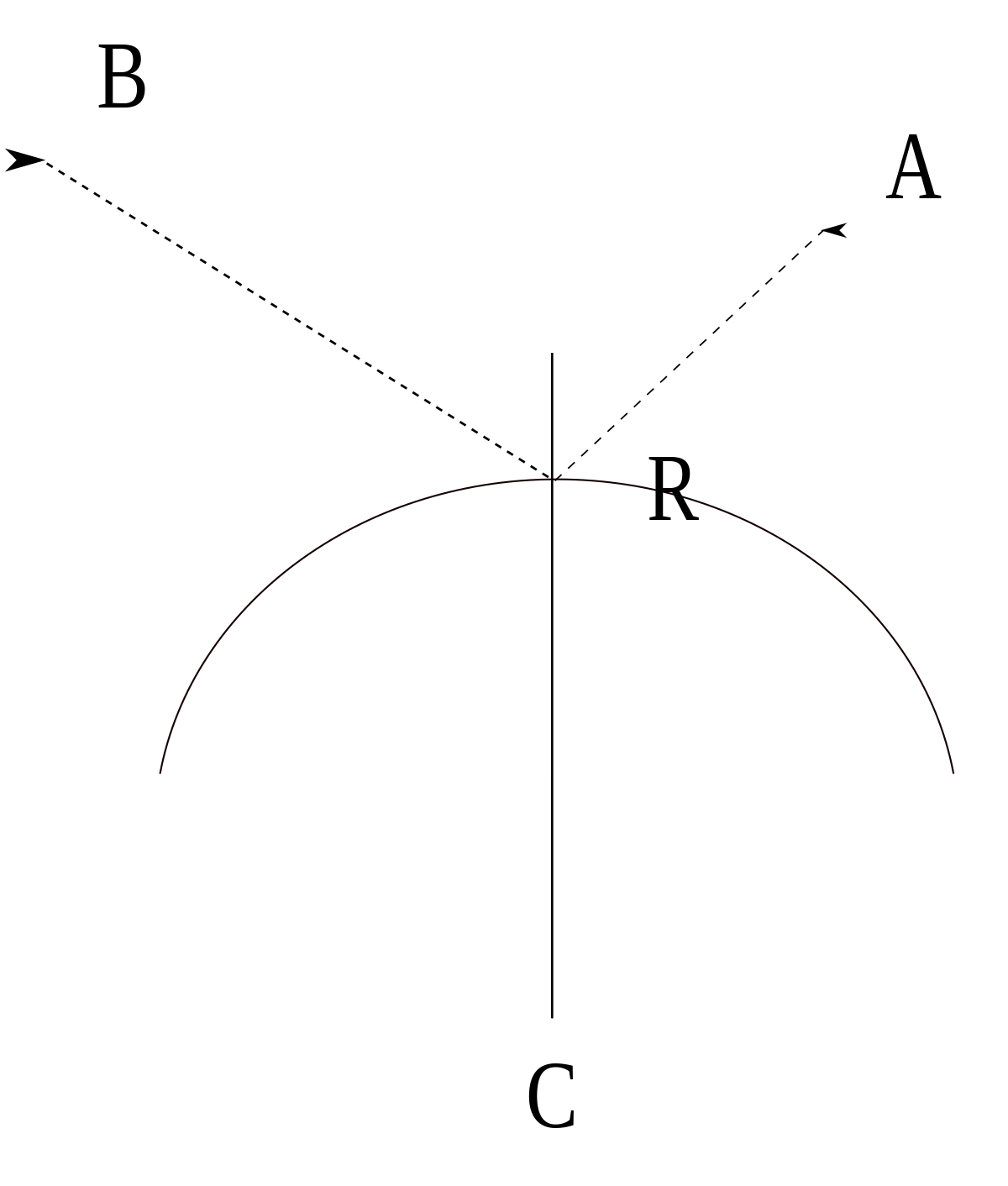

Les travaux d’Ibn al-Haytham en catoptrique du Livre V du Traité d'optique mentionnent l'important problème mathématique connu sous le nom de problème d'Alhazen. Il comporte le traçage de lignes partant de deux points à l’intérieur d'un cercle réunis en un point situé sur la circonférence et faisant des angles égaux avec la perpendiculaire à ce point. Cela conduit à une équation du quatrième degré qui a finalement mené Ibn al-Haytham à élaborer la première formule pour additionner des puissances quatrièmes en utilisant la première démonstration par récurrence, il a développé une méthode pour déterminer la formule générale pour les intégrales et les exponentielles qui est fondamentale pour le développement du calcul infinitésimal.

Ibn al-Haytham a résolu le problème en utilisant la section conique et la preuve géométrique, mais le problème d'Alhazen est resté célèbre plus tard en Europe, lorsque des mathématiciens comme Christian Huygens, James Gregory, Guillaume de l'Hôpital, Isaac Barrow et bien d'autres, ont tenté de trouver une solution algébrique au problème, en utilisant diverses méthodes, y compris la géométrie analytique et le calcul par nombres complexes. Les mathématiciens n’ont pas été en mesure de trouver une solution algébrique au problème avant la fin du XXe siècle.

Astronomie

Les chapitres 15 et 16 du Traité d'optique traitent de l’astronomie. Ibn al-Haytham a été le premier à découvrir que les sphères célestes ne sont pas des solides et il a également découvert que les cieux sont moins denses que l'air:

« Le corps du ciel ... diffère de l'air. [...] En finesse, le corps de l'air étant plus dense que le corps du ciel, [qui est] plus beau que le corps de l'air. L'ensemble de ciel diffère de la transparence de l'air. Le corps dans lequel sont fixées les étoiles, diffère en transparence de l'air. Le corps du ciel est plus fin que le corps de l'air, qui est plus transparent. Dans le ciel il n'y a pas de corps clair qui soit dense. »

— Alhazen

Ces vues ont été reprises plus tard par Vitellion et ont eu une influence significative sur la théorie héliocentrique de Copernic et le système astronomique de Tycho Brahe.

Sciences biomédicales

Ibn al-Haytham a étudié des sujets de médecine, d’ophtalmologie et de chirurgie oculaire dans la partie anatomique et physiologique du traité d'optique et dans ses commentaires des travaux de Galien. Il a apporté plusieurs améliorations à la chirurgie et décrit avec précision le processus de la vision, la structure de l 'œil, la formation des images dans les yeux et le système visuel. Il a également découvert les principes sous-jacents de la loi de Hering d’égale innervation, de la vision binoculaire et de la perception du mouvement.

En ce qui concerne le processus de formation de l’image, il a faussement conclu avec Avicenne que le cristallin est l’organe de la perception visuelle, mais il a pressenti que la rétine était également impliquée dans le processus.

Thèse de Hockney-Falco

Lors d'une conférence scientifique en Février 2007, Charles M. Falco a fait valoir que les travaux d’Ibn al-Haytham sur l'optique ont pu influer sur l'utilisation de la perspective par les artistes de la Renaissance. Falco a dit que ses exemples et ceux de David Hockney sur l'art de la Renaissance démontraient une continuité dans l'utilisation de l'optique par des artistes à partir 1430, sans doute sous l'influence d'Ibn al-Haytham, jusqu'à aujourd'hui.

Son principe de la perspective linéaire a été également employé dans les œuvres de Léonard de Vinci et d'autres artistes de la Renaissance.

Phénoménologie

Dans le domaine de la philosophie, Ibn al-Haytham est considéré comme un pionnier de la phénoménologie. Il a articulé une relation entre la physique du monde observable et celle de l’intuition, de la Psychologie et des fonctions mentales. Ses théories sur le savoir et la perception, qui relient les domaines de la science et de la religion, ont conduit à une philosophie de l’existence, fondée sur l'observation directe de la réalité du point de vue de l'observateur. Une grande partie de sa pensée sur la phénoménologie n'a pas été développée avant le XXe siècle.

Psychologie

Ibn al-Haytham est considéré par certains comme le fondateur de la psychologie expérimentale,pour son travail de pionnier sur la psychologie, la perception visuelle et les illusions d’optique. Ibn al-Haytham a fait de nombreuses observations subjectives sur la vision et peut donc prétendre être le premier psychologue.

Dans le Traité d'optique, Ibn al-Haytham a été le premier scientifique à soutenir que la vision se produit dans le cerveau, plutôt que dans les yeux. Il a fait observer que l'expérience personnelle a un effet sur ce que les gens voient et comment ils le voient et que la vision et la perception sont subjectives. Il a expliqué en détail les erreurs éventuelles dans la vision, et comme exemple, décrit comment un petit enfant avec moins d'expérience peut avoir davantage de difficultés à interpréter ce qu'il voit. Il a également donné un exemple de la façon dont un adulte peut faire des erreurs dans la vision en raison de l'expérience qui suggère que l'on voit une chose, lorsque l'on voit en réalité autre chose.

Dans le Traité d'optique, Ibn al-Haytham a également développé un concept de récepteur sensoriel, qui interprète les stimuli visuels et qui était très sophistiqué, incorporant des composants mathématiques, anatomiques et physiopsychologiques. "

Ibn al-Haytham a également décrit ce qui est depuis connu sous le nom de loi de Hering d'égale innervation et la disparité binoculaire et a amélioré les théories de la vision binoculaire et de la perception du mouvement déjà débattues plus tôt par des savants comme Aristote, Euclide et Ptolémée.

Omar Khaleefa a fait valoir qu’Ibn al-Haytham doit être considéré comme le fondateur de la psychophysique, en contradiction avec l’avis plus orthodoxe de Gustav Fechner qui a fondé cette discipline en 1860, avec la publication de ses éléments de Psychophysique. Il n’existe, toutefois, aucun élément de preuve qu’Ibn al-Haytham aît utilisé des techniques psychophysiques quantitatives, de sorte cela reste une opinion minoritaire. Le psychophysicien Craig AAEN-Stockdale a écrit une réfutation des arguments de Khaleefa, notant que l’hypothèse selon laquelle Ibn al-Haytham serait le fondateur de la psychophysique repose sur des affirmations non étayées, un amalgame de la psychophysique avec l'ensemble des disciplines de la psychologie et avancé des arguments sémantiques sur ce que signifie 'fonder' une école de pensée.

Ibn al-Haytham a également été le premier à étudier les fonctions cognitives, le processus de la lecture, en donnant les premières descriptions sur le rôle de la perception dans la compréhension de la langue écrite. Par exemple, il a écrit l'observation suivante sur la double nature de la reconnaissance des mots:

« Quand une personne alphabétisée regarde Le mot abjad (blanc) écrit sur un papier, il le perçoit immédiatement comme abjad [un mot de l’Alphabet arabe ] en raison de la reconnaissance de la forme du mot. Ainsi, de sa perception que le ' a ' et le 'd ' en dernier, ou de sa perception de la configuration de l’ensemble, il perçoit qu'il est abjad. De même, quand il voit écrit le nom d’Allah, loué soit son nom, il perçoit par la reconnaissance, au moment où il le voit, que c'est le nom d'Allah. Et il en est ainsi avec tous les mots écrits et connus qui sont apparus à plusieurs reprises sous nos yeux : une personne sachant lire et écrire perçoit immédiatement le mot par la reconnaissance, de sa forme sans avoir besoin de déchiffrer les lettres une par une. Le cas est différent quand une personne sachant lire et écrire remarque un mot étrange quand elle n’a pas rencontré auparavant, ni ce mot ni un mot similaire, et qu’elle n'a pas déjà lu. Car elle comprendra ce mot seulement après avoir déchiffré ses lettres une par une et compris leur signification, avant de percevoir le sens du mot. »

— Alhazen

Théologie

Ibn al-Haytham a appliqué sa méthode expérimentale et scientifique et le scepticisme scientifique à sa foi islamique. Il a estimé que l’homme est un être intrinsèquement mauvais et que seul Dieu est parfait. Il raisonnait que pour découvrir la vérité sur la nature, il était nécessaire d'éliminer l’opinion et l’erreur humaine et de permettre à l’Univers de parler pour lui.

Ibn al-Haytham décrit sa recherche de la vérité et du savoir comme un moyen de se rapprocher de Dieu :

« J’ai constamment recherché la connaissance et la vérité, et il est devenu ma conviction que, pour avoir accès à la félicité et à la proximité de Dieu, il n'existe pas de meilleur moyen que celui de la recherche de la vérité et de la connaissance. »

— Alhazen