Volcanisme sur Io - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Type d'éruptions

Les observations de Io, qu'elles soient issues des sondes spatiales ou qu'elles soient le fait des astronomes depuis la Terre, ont conduit à identifier différentes sortes d'éruptions géantes. Les trois principaux types d'éruptions identifiés sont les éruptions intra-patera, les éruptions en écoulements continus et les éruptions dominées par des explosions. Elles diffèrent en termes de durée, d'énergie libérée, de température rayonnée (déterminée par l'imagerie infrarouge), de nature des coulées de lave et de localisation depuis les fosses volcaniques jusqu'aux reliefs volcaniques.

Éruptions intra-patera

Les éruptions intra-patera se produisent dans des dépressions volcaniques appelées patera (terme latin signifiant en français « patère », « coupe ») qui ont généralement un fond plat délimité par des parois abruptes. Les patera ressemblent aux caldeiras terrestres mais il n'est pas déterminé si elles se forment selon le même principe, c'est-à-dire par l'effondrement d'une chambre magmatique ou par une très forte explosion du volcan. Une hypothèse suggère qu'elles sont produites grâce à l'exhumation de sill volcaniques, les laves expulsant les couches supérieures ou, au contraire, les intégrant dans le sill. Certaines patera montrent des traces d'effondrements multiples, similaires à la caldeira de l'Olympus Mons sur Mars ou à celle du Kīlauea sur Terre, ce qui suggère qu'ils pourraient se former occasionnellement comme les caldeiras volcaniques. Étant donné que le mécanisme de formation de ces structures volcaniques est encore incertain, le terme général pour les nommer reprend la forme latine employée par l'Union astronomique internationale. Contrairement à des éléments semblables sur la Terre et Mars, ces dépressions ne se trouvent généralement pas au sommet de volcans boucliers et sont plus grandes, avec un diamètre moyen de 41 kilomètres et une profondeur de 1,5 kilomètre. La plus grande dépression volcanique est la Patera Loki avec un diamètre de 202 kilomètres. Quel que soit le mécanisme de formation, la morphologie et la distribution de beaucoup de Patera suggèrent qu'elles sont structurées de telle sorte qu'au moins la moitié de leurs circonférences est délimitée par des failles ou des montagnes.

Ce type d'éruption peut se manifester sous la forme soit de coulées de lave qui envahissent le sol de la patera ou de lacs de lave. À l'exception des observations faites par Galileo lors de ses sept survols rapprochés, il est, en règle générale, difficile de faire la différence entre un lac de lave et des coulées de laves issues d'une éruption sur le plancher d'une patera en raison de la ressemblance de ces émissions thermiques à des résolutions insuffisantes. Les éruptions de lave intra-patera, telles que les éruptions de la Patera Gish Bar en 2001, peuvent être aussi volumineuses que celles se déployant à travers les plaines ioniennes. Des coulées aux caractéristiques semblables ont aussi été observées dans un certain nombre de patera comme dans la Patera Camaxtli, suggérant que les coulées de lave refont surface périodiquement.

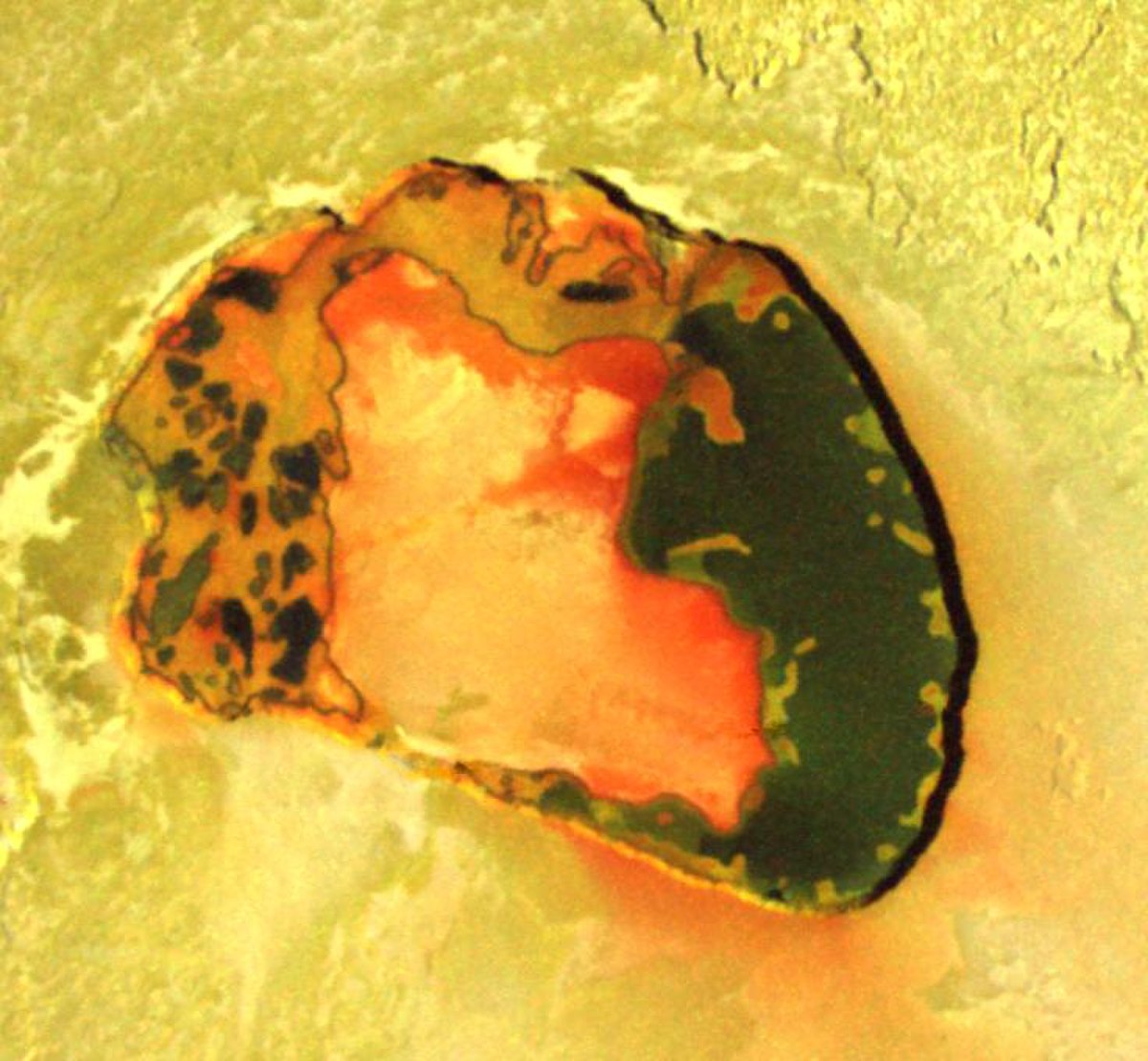

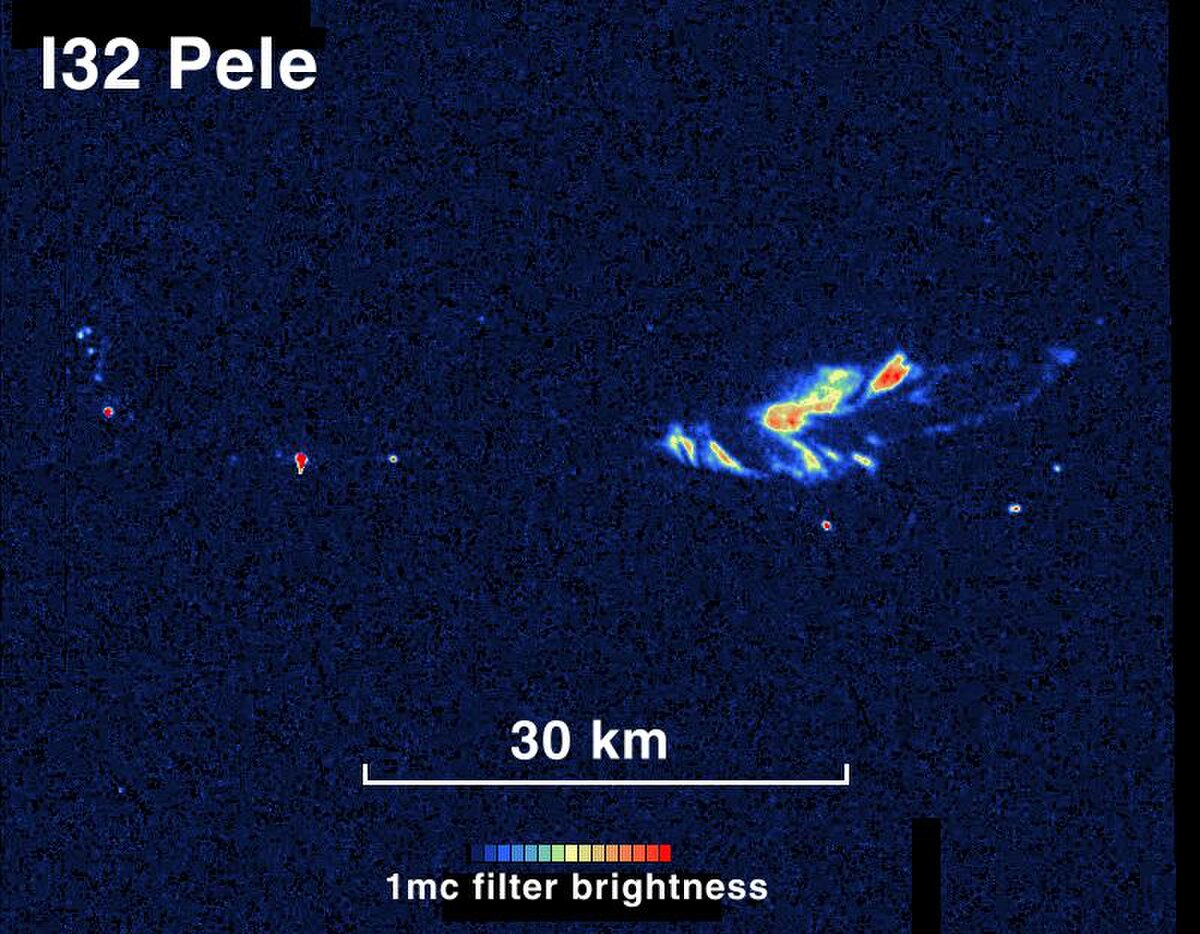

Les lacs de laves ioniens occupent des dépressions partiellement remplies de lave en fusion couverts par une mince croûte solidifiée. Ces lacs de lave sont directement reliés à une chambre magmatique située plus profondément. Les observations des émissions thermiques de plusieurs de ces lacs de lave révèlent une forte luminosité sur les bords des lacs. Cette luminosité est interprétée comme étant la présence de lave fluide et chaude en surface en raison de la rupture de la croûte solidifiée. Cette rupture survient lorsque la croûte solidifiée s'épaissit au point d'être plus dense que la lave fluide. Alourdie, la lave durcie s'enfonce dans le lac de lave, mettant la lave fluide en contact avec le milieu extérieur. Tandis que la lave durcie fond sous la chaleur, la lave fluide en surface se refroidit à son tour et se solidifie. Une fois la lave à nouveau durcie et suffisamment dense, le phénomène se répète au cours d'une nouvelle éruption. Pour certains lacs de lave comme celui de Pelé, cela se produit en continu ce qui fait de ce volcan l'une des sources lumineuses les plus intenses et l'une des plus fortes sources de chaleur dans le spectre du proche infrarouge observable sur Io. Dans d'autres sites comme sur celui de la Patera Loki, la rupture de la croûte de lave se produit plus épisodiquement ; la croûte durcie s'enfonce alors dans le lac de lave à un rythme d'un kilomètre par jour. Au cours d'une de ces éruptions, Patera Loki peut émettre jusqu'à dix fois plus de chaleur que lorsque sa croûte est stable.

Éruptions en coulées continues

Les éruptions en coulées continues courent sur de longues périodes et accumulent des quantités de lave sur de vastes surfaces. L'ampleur de ces coulées de lave constitue un élément de surface typique de Io. Dans ce type d'éruption, le magma émerge à la surface que ce soit depuis des bouches éruptives au fond des paterae, depuis des bouches éruptives entourant les paterae, ou encore depuis de simples fissures à même les plaines. Ces dernières produisent des renflements composés de coulées de lave similaires à celles observées au Kīlauea à Hawaï. Les images tirées de la sonde Galileo ont révélé que la plupart des principales coulées, à l'instar de celles du Prométhée et de l'Amirani, sont produites par l'accumulation de petites éruptions recouvrant des coulées plus anciennes. Les éruptions en coulées continues diffèrent des éruptions explosives de par leur longévité et de par la quantité d'énergie dégagée au cours du temps. Elles s'écoulent à un taux généralement stable et elles peuvent durer des années voire des décennies.

Des champs d'écoulement actifs de plus de 300 kilomètres de longueur ont été observés sur Io à Amirani et Masubi. Un champ de lave relativement inactif nommée Lei-Kung Fluctus couvre plus de 125 000 km2, une superficie légèrement plus grande que le Nicaragua. L'épaisseur des champs d'écoulement n'a pas été déterminée par Galileo mais les éruptions individuelles à leur surface sont susceptibles d'être d'une épaisseur d'un mètre. Dans de nombreux cas, des poussées de lave déclenchent des coulées sur la surface à des dizaines d'endroits sur des centaines de kilomètres autour de la bouche éruptive. Peu d'émissions thermiques sont cependant observées entre la bouche éruptive et les zones où la lave émerge. Ceci suggère que les coulées de lave circulent depuis la source jusqu'à leurs points d'éruptions par des tubes de lave.

Bien qu'elles aient généralement un débit constant, d'importantes variations ont parfois été observées dans ces éruptions en coulées continues. Par exemple, le bord d'attaque du champ d'écoulement du Prométhée avait progressé de 20 kilomètres entre les observations faites par les missions Voyager en 1979 et Galileo en 1996. Moins spectaculaires que les éruptions explosives, les champs d'écoulement des éruptions en coulées continues ont néanmoins un débit moyen largement plus important que celui qui est observé dans des conditions similaires sur Terre. La mission Galileo a par exemple observé que la superficie recouverte par les champs de laves autour du Prométhée et Amiraniun augmente au rythme de 35 m2s-1 à 60 m2s-1. Ce taux d'expansion est bien plus élevé que les 0 6 m2s-1 du Kīlauea sur Terre.

Éruptions explosives

Les éruptions explosives sont les plus spectaculaires. Ces éruptions, parfois appelées outburst lorsqu'elles sont observées depuis la Terre, sont caractérisées par leur courte durée (comptée en semaines ou en mois), leur apparition rapide, la grande quantité de matière qu'elles expulsent et par une émission finale de lave à haute température. Elles conduisent à une augmentation significative, mais de courte durée, de la luminosité globale de Io dans le proche infrarouge. L'éruption volcanique la plus puissante observée par les astronomes à ce jour, depuis la Terre, fut une éruption explosive de Surt le 22 février 2001.

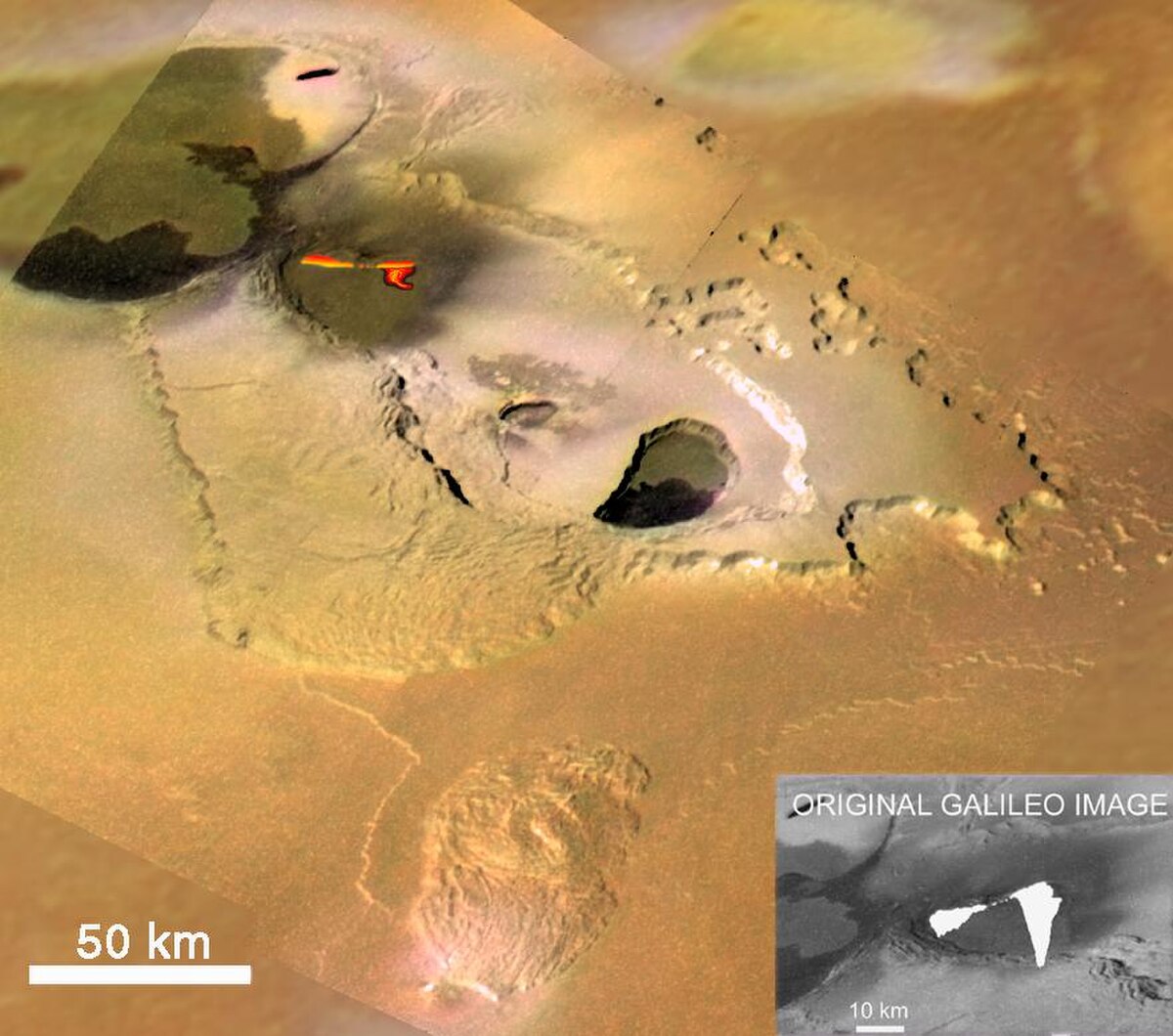

Les éruptions explosives sont produites lorsqu'un dyke, une masse de magma issue des profondeurs du manteau partiellement fondu, atteint la surface via une fissure. Cela engendre des fontaines de lave. Durant le début d'une éruption explosive, l'émission thermique est dominée par de fortes radiations infrarouges de 1 à 3 μm. Cela est dû à l'importante coulée de lave initiale, fraichement expulsée de la fontaine. Les outburst de Tvashtar en novembre 1999 et février 2007 centrées autour d'une patera de 25 kilomètres de longueur ont produit un rideau de lave d'un kilomètre de hauteur et une petite patera imbriquée dans le grand complexe volcanique.

Les grandes quantités de lave en fusion exposées par ces fontaines de laves ont offert aux chercheurs leur meilleure opportunité d'établir avec précision la température exacte des laves ioniennes. Les températures de ces éruptions sont caractéristiques de laves ultramafiques similaires aux komatiites du Précambrien (environ 1 600 K/1 300 °C). Cependant ces températures pourraient être atteintes par d'autres matériaux magmatiques par des mécanismes de surchauffe du magma lors de la remontée à la surface.

Ces températures de 1 600 K (1 827) suggèrent que les laves ultramafiques dont la composition est similaire à celle des komatiites du Précambrien sur Terre, sont les plus fréquentes. Une autre hypothèse peut cependant expliquer une température anormalement élevée d'un magma de composition plus conventionnelle. Lors de sa remontée, la lave pourrait être compressée par les forces de marées et cette surpression engendrerait alors la température d'éruption anormalement élevée qui a été observée.

Bien que les éruptions les plus explosives puissent durer seulement quelques jours, voire une semaine, une éruption explosive « classique » peut continuer pendant des semaines, voire des mois, et ainsi produire de volumineuses coulées de lave de silicate. Une éruption majeure a eu lieu en 1997 à partir d'une fissure au nord-ouest de la Patera Pillan. Elle a produit plus de 31 km3 de lave fraiche sur une période de deux mois et demi à cinq mois et demi. Finalement cette lave a entièrement recouvert le sol de la Patera Pillan. Les observations de la mission Galileo suggèrent que le débit moyen de production de lave de la Patera Pillan fut compris entre 1 000 et 3 000 m2 par seconde durant l'éruption de 1997. L'épaisseur de cette coulée de lave était de dix mètres, ce qui reste exceptionnel comparé au seul mètre de flots extrait des surfaces boursouflées du Prométhée et de l'Amirani. De la même façon, des flots de lave ont été observés par Galileo à Thor en 2001. De tels débits de lave ont pu être observés, sur Terre, en Islande lors de l'éruption du Laki en 1783.

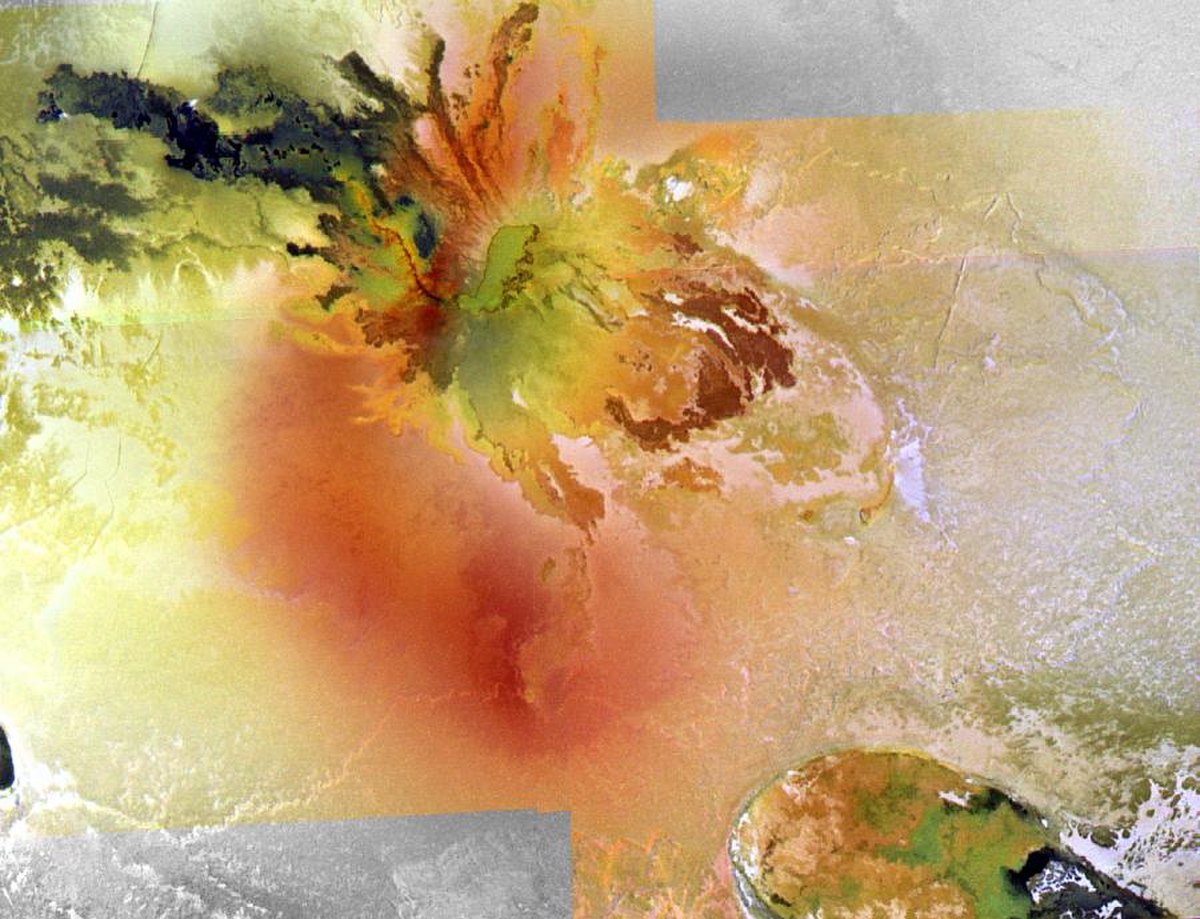

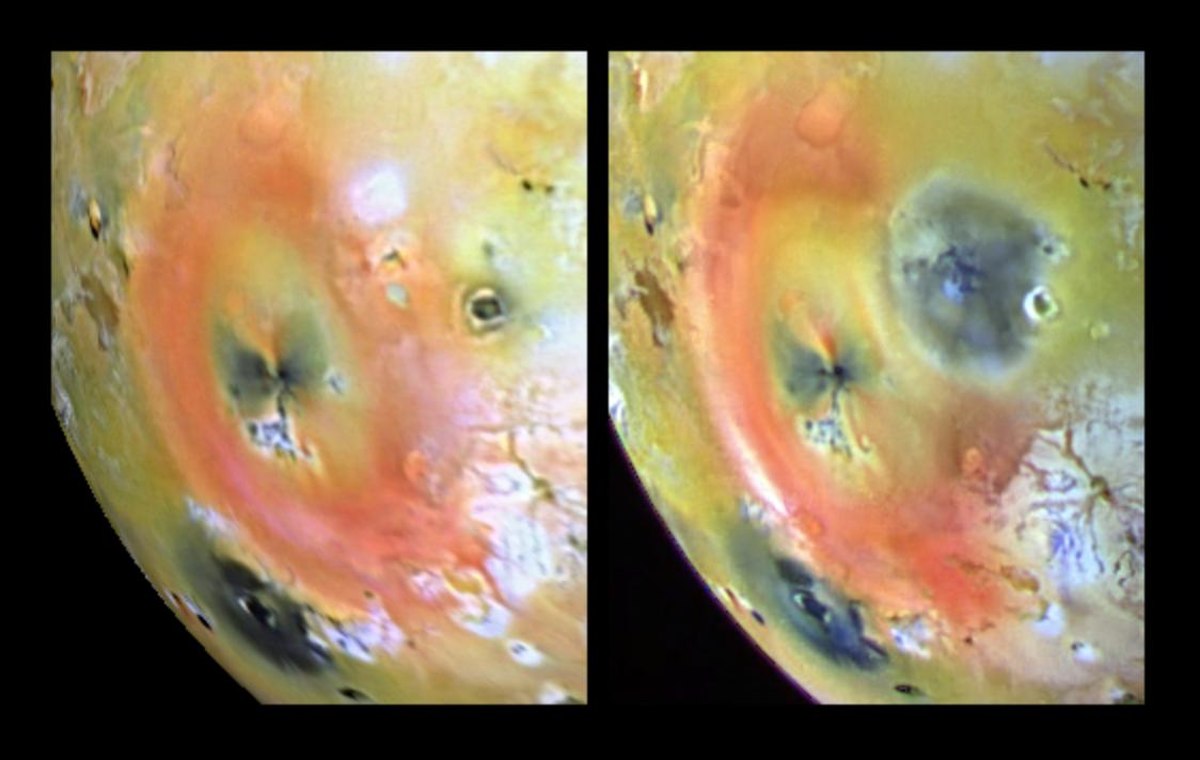

Les éruptions explosives peuvent produire des changements spectaculaires (mais souvent de courte durée) de l'étendue environnant le site de l'éruption. Il peut par exemple s'agir de grands dépôts pyroclastiques produits dans le panache de gaz exsolvés des fontaines de lave. L'éruption de Pillan de 1997 a produit un dépôt sombre de silicate et de dioxyde de soufre lumineux sur un rayon de 400 kilomètres aux alentours. Les éruptions de Tvashtar en 2000 et 2007 ont généré un panache qui est monté à plus de 330 kilomètres et qui a déposé un anneau rouge de soufre et dioxyde de soufre à 1 200 kilomètres à la ronde. Malgré les étonnantes apparitions de ces matériaux en surface, sans réapprovisionnement continu, le sol ionien revient souvent à son aspect initial en quelques mois (dans le cas de la Patera Grian), voire quelques années (dans le cas de la Patera Pillan), couleur résultant des autres activités de surface, et principalement des panaches.