Amédée François Frézier - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Frézier observateur scientifique

Frézier multiplia les observations intéressantes dans de nombreux domaines scientifiques. Ainsi, en contemplant les icebergs du pont du Saint-Joseph, il pensa, par analogie avec les icebergs détachés des glaciers de l’Arctique, qu’il devait exister plus au Sud un « continent Antarctique », alors que pourtant de nombreux navires avaient sillonné la zone située entre 63° de latitude Sud et 55 à 80° de longitude Ouest sans rencontrer de terre.

« S’il est vrai, ajoute-t-il, que, comme certains le prétendent, les glaces ne se forment en mer que de l’eau douce qui coule des terres, il faut conclure qu’il y en a [des terres] vers le pôle austral… »

Il est curieux que Frézier n’ait pas songé à récolter un glaçon flottant, à le faire fondre et à goûter l’eau de fusion : il aurait constaté qu’elle était salée. Il est vrai que les marins songeaient plus à s’éloigner des icebergs qu’à aller les goûter : Frézier décrit bien leur aspect imposant, et se demande avec l’équipage si une « glace de 200 pieds hors de l’eau et de 3 encablures de long » est la côte d’une île inconnue. Il traduit bien le sentiment d’horreur respectueuse qu’inspirent ces montagnes de glace au navigateur, surtout s’il est à bord d’une petite coque de bois, en découvrant un autre iceberg « bien plus haut que le précédent, qui paraissait comme une côte rangée de 4 ou 5 lieues de long, dont nous ne vîmes pas bien le bout dans la brume », surtout si l’on tient compte que « cette hauteur qui paraît hors de l’eau n’est que le tiers de la vraie épaisseur, dont le reste est dedans ».

Frézier explorateur et cartographe

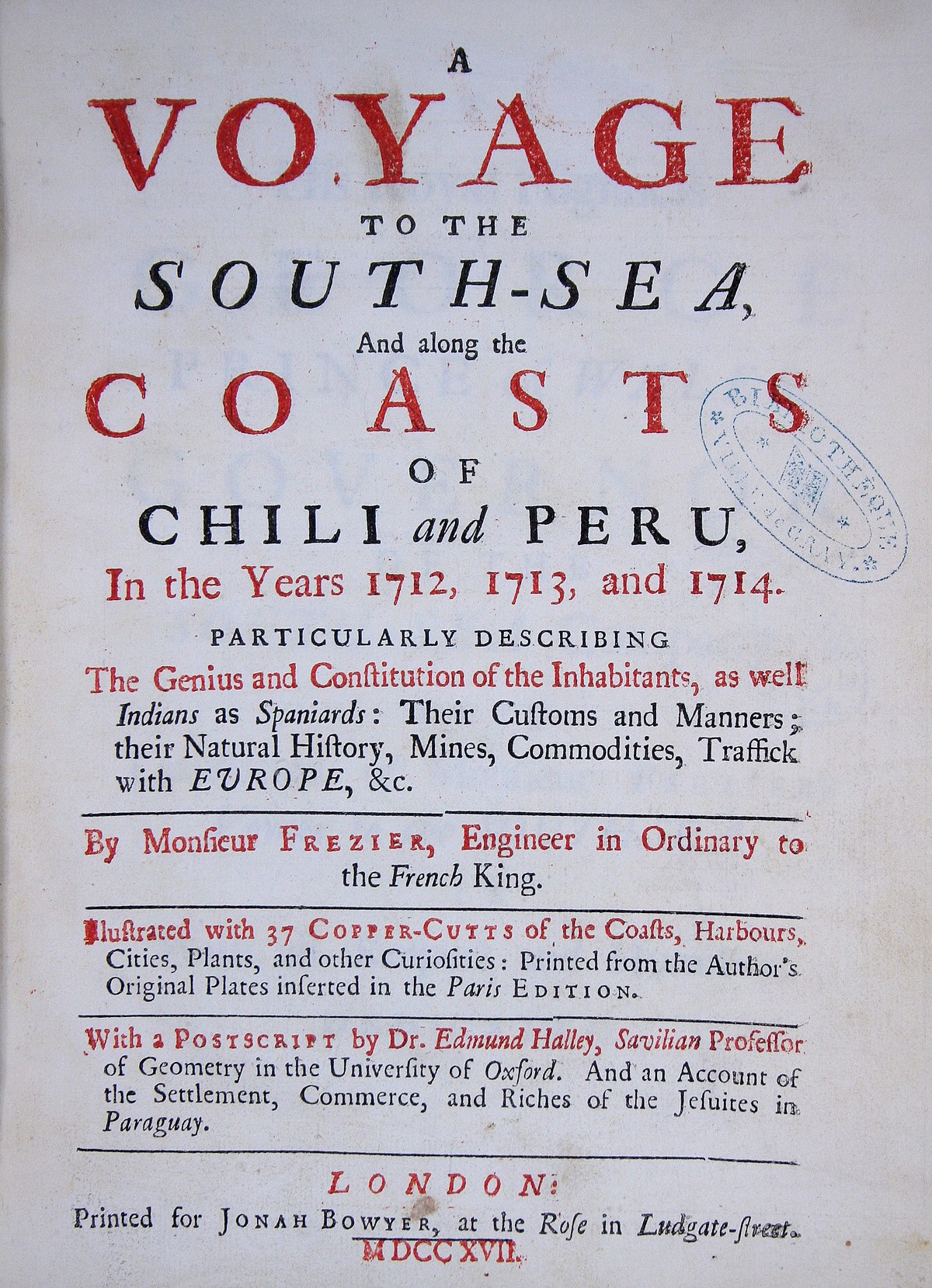

À la suite de la glorieuse « manœuvre de Denain », Frézier, nommé officier du génie au service de Sa Majesté, est choisi par Le Peletier de Souzy, le ministre des Fortifications, pour participer à un voyage d’« exploration » dans les mers du Sud : il doit aller reconnaître les ports espagnols et leurs fortifications au Chili et au Pérou, sur la côte occidentale de l’Amérique du Sud. En fait, sous couvert de chercher à conseiller les Espagnols et les aider à se défendre contre les pirates, Frézier va espionner les ports, les relations commerciales, et les ressources minières de ces deux pays : la France est alors dans une crise économique telle que Louis XIV n’a pas de scrupules à lorgner sur les riches colonies du roi d’Espagne, bien que Philippe V soit son petit-fils.

Frézier fit escale aux îles Sao-Vicente (Cap Vert) et Santa-Catarina (Brésil), puis doubla le cap Horn, et arriva le 18 juin 1712 dans la baie de Concepción, au Chili. Fin septembre 1712, il partit pour Valparaiso, où il resta huit mois, et alla visiter Santiago et les régions environnantes. En mai 1713 Frézier repartit pour le Nord, visita Serena, la côte de Copiapo, et arriva jusqu'à Callao, le port de Lima, qu'il visita ainsi que de nombreuses villes du Pérou. Il revint à Concepción, y séjourna encore de novembre 1713 à février 1714, puis s'embarqua à destination de la France sur un marchand marseillais, la Marianne, qui passa le Horn, fit escale à San Salvador de Bahia (Brésil), aux Açores, et arriva à Marseille en août 1714. Le voyage de Frézier avait duré 2 ans et 7 mois.

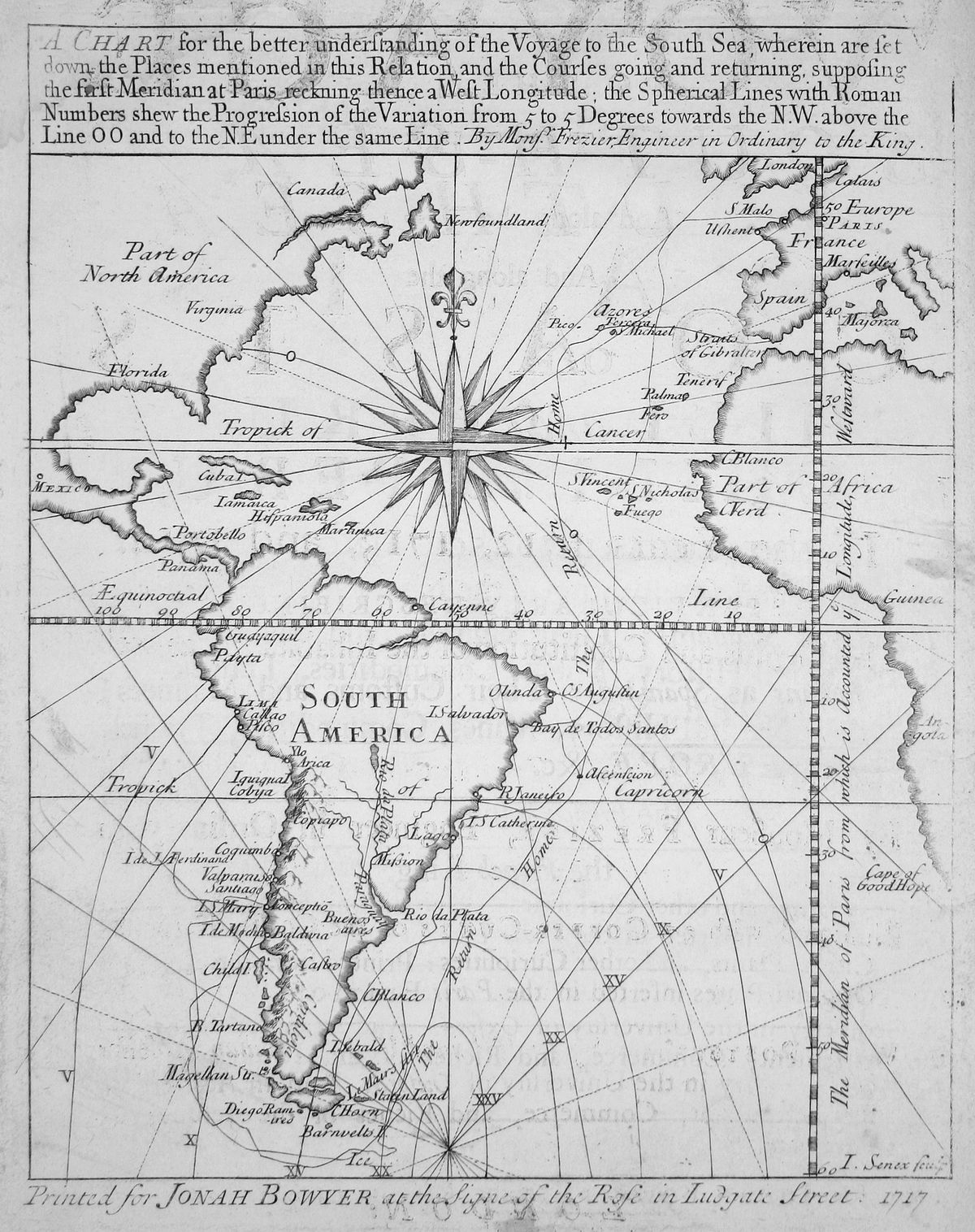

Frézier cartographe de la « mer du Sud »

Frézier, mis en congé (selon le principe des services secrets qui veulent être prêts à ne pas reconnaître un des leurs en cas de complications) s’embarque à Saint-Malo en novembre 1711 sur un navire marchand (et non un navire de guerre, toujours par discrétion…).

Mais les tempêtes hivernales désemparent le bateau qui, un mois plus tard, revient au port. Frézier repart en janvier 1712 sur le Saint-Joseph (350 tonneaux, 150 hommes, capitaine Duchesne-Battas), un navire marchand armé cependant de 36 canons.

Frézier descendit d'abord jusqu’aux Falklands (Malouines), dont il releva les côtes Est. La partie Ouest de l’archipel sera relevée en 1765 par le commodore John Byron, qui sur la frégate Wager (Défiante), participa comme midship au voyage du commodore Anson autour du monde. Du reste, Anson, lors de son passage du cap Horn en 1740, utilisa les vues des côtes, les relevés d’atterrage et les cartes que Frézier dessina en 1712-1713, tout en regrettant qu’elles n’aient pas été l’œuvre de son compatriote Sir Edmund Halley, qui était malheureusement resté dans l’Atlantique. Il est vrai que Frézier avait osé relever avec ironie que « Halley a mal à propos retranché l’île de l’Ascension » de la carte de l’Atlantique Sud, pour la remplacer par une île Trinidad voisine qu’il fut seul à situer à cet endroit ! Cependant, c’est grâce à la carte de Frézier qu’Anson reconnut le Cap Noir et, en virant de bord, évita de jeter son escadre sur les rochers : il faisait du Nord, pensant avoir assez gagné vers l’Ouest et largement doublé la pointe Sud de l’Amérique.

La première bonne carte de la rive orientale du Pacifique fut donc française, et Frézier l’accompagna d’une Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Pérou et du Chili que non seulement les navigateurs et explorateurs, mais aussi les esprits éclairés de l’époque apprécièrent fort, car l’Escurial faisait tout pour garder le secret sur ses colonies. Après 1712, cette tendance du pouvoir central espagnol à isoler ses colonies de toute influence extérieure s’accroîtra encore, et c’est aux Anglais (et non aux Français) que l’Espagne, lors de la signature du traité d’Utrecht, accordera quelques libertés commerciales : l’asiento (monopole de la traite des esclaves), et le navio de permiso.

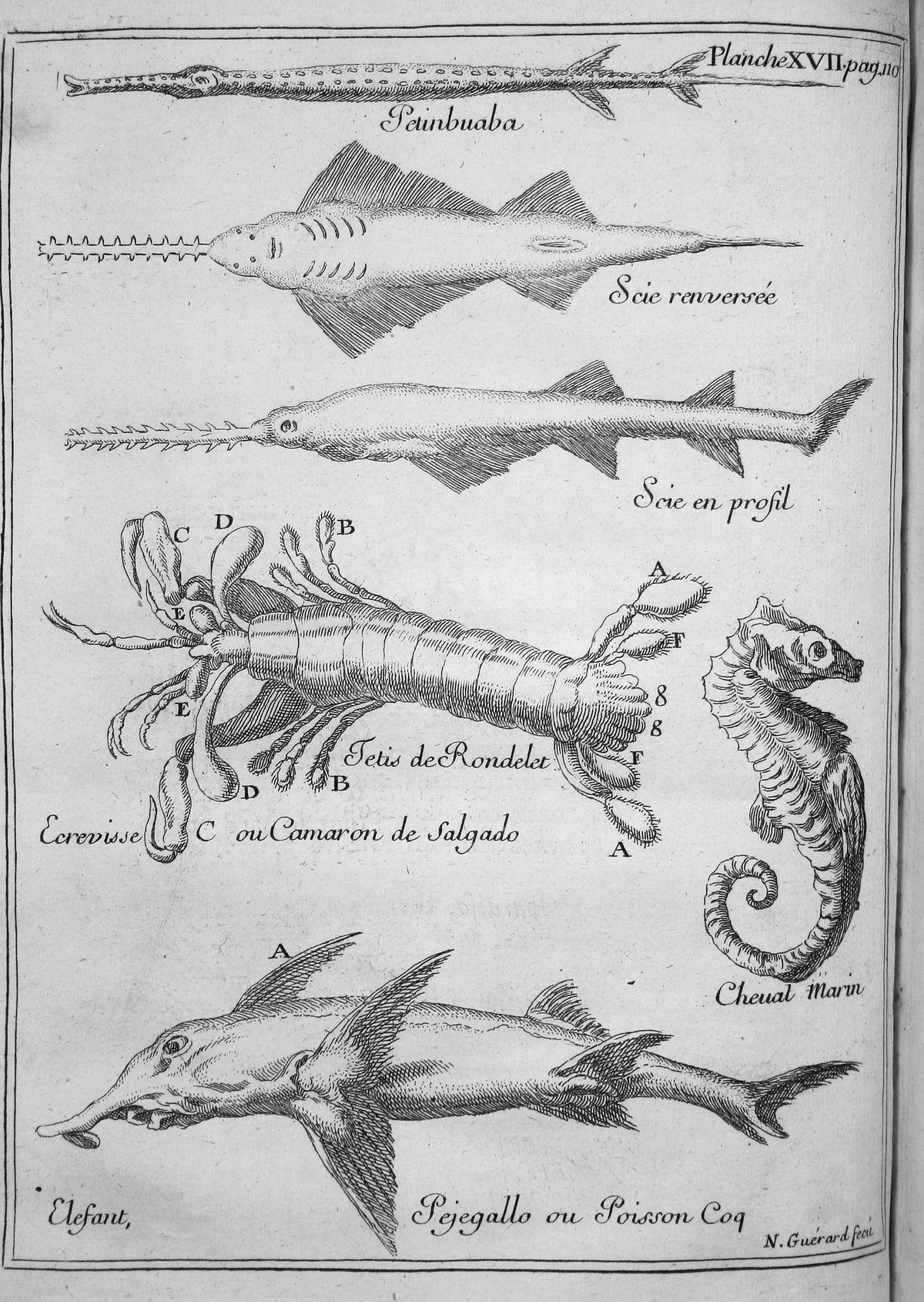

Frezier ouvrit un œil de cartographe exceptionnel sur cette partie du monde dangereuse et mal connue, mais primordiale pour les communications et le commerce de l'époque : le détroit de Magellan, le Horn, l'île des États, la Terre de Feu et les Malouines. Il remonta jusqu'à Callao, le port de Lima. Mais il fit aussi un travail étonnant de botaniste, de physicien, de minéralogiste (lors de son analyse des mines d'or et d'argent d'Amérique du Sud), et même d'économiste et d'ethnologue. De plus, il dessina fort bien non seulement les cartes et plans, mais aussi les hommes, les végétaux et les animaux dépeints sur les planches qui enrichissent sa "Relation", parue en 1716, traduite en plusieurs langues et rééditée plus tard. Réaumur la loua fort - et aussi Edmond Halley et le "Journal de Trévoux", tous deux sans rancune malgré les piques que Frézier leur avait lancées.

La carte de Frézier et sa "Relation du voyage dans la mer du Sud" figurent encore dans la chambre des cartes de deux grands navigateurs :

- Louis-Antoine de Bougainville y eut recours, pendant son passage de l'Atlantique au Pacifique par le Canal de Magellan, un dédale d'îles et de chenaux balayés par des vents et des courants anarchiques et des tempêtes de neige bouchant toute visibilité. Par un temps abominable, quatre jours avant "cette nuit qui fut une des plus critiques de tout le voyage", Bougainville et son second consultent le livre et la carte de Frézier, 55 ans après qu'il les eut conçus. Et Bougainville dans son "Voyage autour du monde sur la frégate La Boudeuse et la flûte L'Étoile dans les années 1766, 1767, 1768, & 1769", écrit à la date du 20 janvier 1768 qu'"en effet, en relisant le passage de Mr Frézier, et en le combinant avec la carte qu'il donne du détroit, ils purent savoir où ils se trouvaient par rapport au canal Sainte-Barbe, une ramification du canal de Magellan. Bougainville dit aussi avoir rouvert le livre du père Louis Éconches Feuillée, rival de Frézier (cf infra "Frézier polémiste"), dans des circonstances bien moins dramatiques: il voulait simplement vérifier la position de Buenos-Aires.

- La Pérouse, lui, doubla le Horn d'est en ouest en 1786 (72 ans après Frézier), puis, comme il était à court de vivres renonça à rechercher les îles Juan-Fernandez, et se dirigea vers la côte chilienne. Il écrit dans son Voyage autour du monde : « Nous cherchions avec nos lunettes la ville de Concepcion qui, nous le savions d'après le plan de Frézier, devait être au fond de la baie... ». Aucune ville n'est visible, mais une embarcation vient de terre, accoste la frégate. C'est un pilote local, qui apprend aux Français qu'un tremblement de terre a rasé Concepcion en 1751.

La Pérouse avait déjà auparavant consulté le livre de Frézier, en Atlantique, en touchant l'île de Santa-Catharina, sur la côte brésilienne. Il y aborda pour échapper aux tracasseries administratives de Rio-de-Janeiro et parce que, écrit-il, « Frezier et Anson y trouvèrent abondamment à se pourvoir de tous leurs besoins ». En fait, La Pérouse cherche surtout à retrouver à Santa-Catharina l'ambiance bucolique qu'il avait ressentie à la lecture de la relation de Frézier, qui n'est en fait pas si dithyrambique. Mais 73 ans plus tard, Rousseau a imprégné les mentalités, et La Pérouse commente ainsi la description de Santa-Catharina par Frézier : « en 1712 cette île servait de retraite à des vagabonds qui s'y sauvaient de toutes les parties du Brésil ». Ne reconnaissant aucune autorité, continue-t-il, ils vivaient pauvres et heureux, d'ailleurs « le pays est si fertile qu'ils pouvaient subsister sans aucun secours des colonies voisines ». Sans besoins, sans argent, et donc négligés par l’administration, ajoute La Pérouse, ces habitants qui vivaient si près de l'état de nature (et qu'on appellerait aujourd'hui caboclos) pratiquaient le troc avec les vaisseaux qui relâchaient là, et qui « ne leur donnaient en échange de leurs provisions que des habits et des chemises dont ils manquaient absolument ». Et La Pérouse décrit ensuite Santa-Catharina comme un petit paradis terrestre... Notons que l'île ne fut pour Walter, qui écrivit la relation du Voyage du Commodore Anson, qu'un lieu extrêmement insalubre, où les nombreux malades du scorbut et du typhus qui furent installés à terre pour essayer de guérir moururent pour la plupart du paludisme. De plus, le gouverneur portugais de Santa-Catharina en principe allié des Anglais, était selon Walter non seulement un prévaricateur mais aussi un traître qui avertit les Espagnols de la présence des Anglais sur son île, et les obligea à reprendre la mer dans la précipitation…

Frézier aux Antilles

Envoyé en 1719 sur l'Île d'Hispaniola (Haïti) avec le grade d'ingénieur en chef, Frézier dressa une carte de ses rivages accidentés (carte qui resta longtemps la meilleure), dessina les plans de la ville de Saint-Louis et de plusieurs forts, et releva avec précision les fonds du débouquement de Krooked, passage maritime emprunté par les navires partant de Léogane ou du Petit Goave vers la France. Il resta huit ans sur l'île, qui était alors un des plus riches territoires du domaine colonial français, et contribua à en établir les défenses.