Amédée François Frézier - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Frézier et les fraisiers

Esprit universel curieux de tout, Frézier préleva à Concepción (entre Valdivia et Santiago du Chili), et rapporta en France (en les arrosant quotidiennement, alors que l’eau douce était à bord de tous les voiliers en bois une denrée précieuse) cinq plants d’une nouvelle espèce de fraisier dite Blanche du Chili, à gros fruits blancs différents des fraises des bois alors connues en Europe.

Il débarqua en août 1714 à Marseille du navire marchand à bord duquel il avait fait le voyage de retour, en pestant contre les marchands malouins qui avaient abandonné le bateau marseillais prés du Horn parce qu'il avait cassé une vergue et ne pouvait aller aussi vite qu'eux. Pour les remercier de la ration d'eau supplémentaire qui lui avait été accordée quotidiennement, Frézier fit cadeau de deux plants de fraisier chilien aux frères Bruny, les armateurs - puis il en offrit un à Lepelletier de Souzy, remit un pied entre les mains d’Antoine de Jussieu, au Jardin Royal à Paris, et garda le dernier pied. Les fraisiers transitèrent ensuite par le jardin botanique de Brest. Quelques plants furent ensuite cultivés (après croisement avec des espèces européennes) à Plougastel à partir du milieu du XVIIIe siècle.

On a retrouvéune lettre de Frézier à Antoine Nicolas Duchesne (1747-1827) auteur d'une " Histoire naturelle des fraisiers " : Amédée-François y décrit la fraise du Chili à son jeune correspondant botaniste, tout en convenant qu'elle est moins parfumée que les fraises des bois européennes.

Frézier observateur militaire, ethnologue et moraliste

Lors des escales, Frézier s’attache tout d’abord à reconnaître systématiquement (et discrètement, en se gardant bien de faire état de sa qualité d’ingénieur militaire) les fortifications défendant le port, leur nombre, dimensions, état d'entretien, composition (terre ou pierre), leurs batteries : nombre et nature (fer ou bronze) des canons, leur calibre, portée, qualités balistiques (surplombantes ou rasantes, battant le port ou la rade, et éventuellement l'intérieur du pays), ou leurs défauts (angles morts...), situation du magasin aux poudres, etc. Il examine aussi les troupes. Ainsi, il note à propos d’une garnison que les soldats sont nombreux, tous beaux hommes, tous bien équipés et armés, tous en uniforme, que leur solde est honnête, et « qu’il ne leur manque que d’avoir la réputation de bien se battre ».

Ce n’est qu’après son enquête militaire, et l’étude des ressources et du commerce locaux, que Frézier laisse errer un œil ironique et inquisiteur sur les habitants, note la sclérose, l'hypocrisie et la brutalité de leur culture, évalue in petto les possibilités pour les Français de les supplanter.

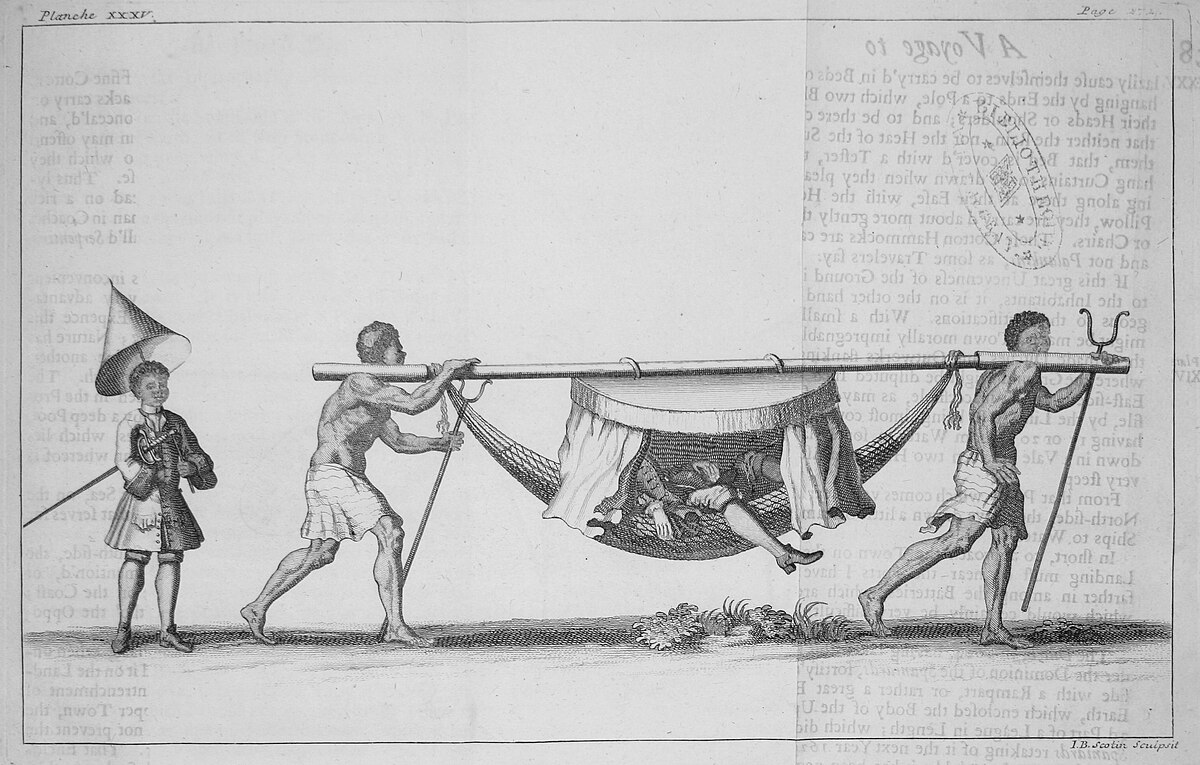

Ainsi, à São Salvador da Bahia, il note que les Portugais sont si paresseux qu’ils se font transporter partout dans des litières portées par des esclaves noirs, au lieu de se servir des jambes que Dieu leur a données. Dans la rue, au milieu d’une multitude d’esclaves noirs à demi-nus, on voit peu de blancs, et ce sont tous des hommes, car les Portugais sont si jaloux qu’ils séquestrent leurs femmes et les empêchent de sortir, si ce n'est le dimanche pour aller à la messe. Et ils sont jaloux à raison, car « les femmes sont toutes libertines, et trouvent le moyen de tromper la vigilance des pères et des maris ». Et ceci bien que, chaque année, une trentaine de femmes infidèles soient égorgées par leurs maris. Cependant, cela ne décourage pas ces femmes, et avec elles « il ne faut pas de grands efforts pour en venir aux dernières familiarités : les mères aidant à leur filles à se dérober aux yeux de leur père… ». Mais, même dans la France relativement austère de la fin du règne de Louis XIV, en est-il autrement ? La Fontaine, dans ses Contes, nous prouverait facilement le contraire !

Les hommes de Bahia sont tout aussi bien épinglés par Frézier : ils sortent avec en permanence « un rosaire à la main, et un St-Antoine sur l’estomac ou pendu au cou […] les hanches chargées d’une longue épée à l’espagnole sur la gauche, et d’un poignard presque aussi grand que nos petites épées à la française sur la droite, afin que dans l’occasion il ne leur reste pas de bras inutile pour égorger leurs ennemis ».

D'une plume acerbe, Frézier flétrit la paresse et l'incurie des colons, qui se reposent de tous soins sur leurs esclaves. Ainsi, même pour contourner les règlements somptuaires qui interdisent jusqu'aux galons de fil d'or ou d'argent sur les vêtements, ils ont recours aux esclaves : c'est aux noirs à demi-nus de leur suite qu'ils font porter leurs lourds bijoux d'or, croix, chaînes, plaques, ornements d'oreilles et autres colifichets.

Montesquieu lut et annota la relation de voyage de Frézier (en particulier les chapitres dans lesquels il évalue le commerce et les mines d'or et d'argent d'Amérique du Sud), ainsi que celle du Commodore Anson Il en tira la notion que les colonies, d'où affluent les métaux précieux récoltés en décimant les indigènes et en exploitant des esclaves, créent plus l'indigence que la prospérité dans la mère patrie. Même si celle-ci cherche par un protectionnisme forcené à maintenir ses colonies en étroite sujétion, ce qui finalement ne pourra qu'aboutir à un mouvement d'émancipation.

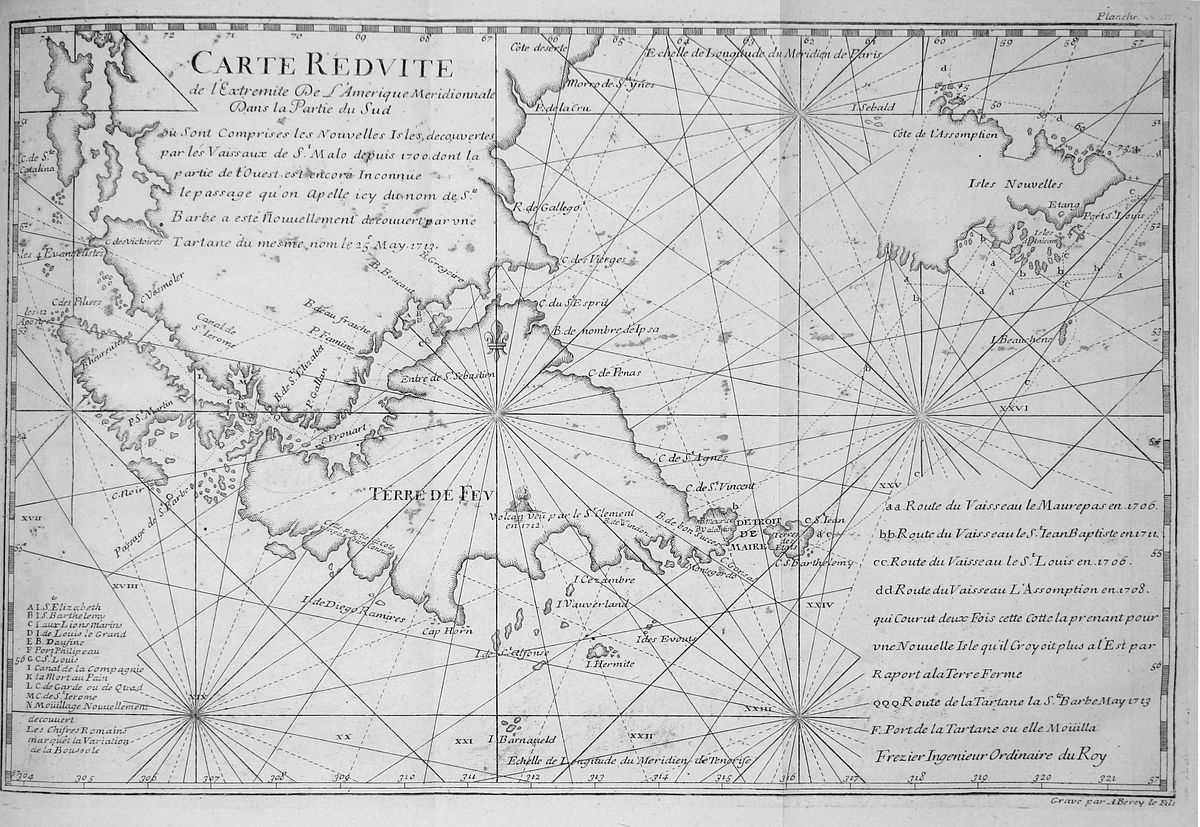

On sait que Anson eut entre les mains l'ouvrage (et les cartes) de Frézier : Richard Walter, qui rédigea la relation du voyage du Commodore en parle assez. La réciproque est sans doute vraie, car cette dernière (et ses traductions en français et en allemand publiées en 1749) fut un gros succès de librairie, tant dans les salons que chez les géographes et les marins. Et non seulement leurs deux ouvrages voisinèrent sur le bureau de Montesquieu, mais les deux auteurs eux-mêmes se trouvèrent très probablement face à face lorsque Anson dirigea une tentative de débarquement devant Saint-Malo...

En Amérique latine, Frézier ne pouvait manquer de noter aussi la prolifération des couvents, églises, et autres établissements des différents ordres religieux, tant masculins que féminins : leur puissance économique était primordiale. Mais il ajoute avec une acrimonie particulière que les jésuites se taillent une très belle part de ce domaine séculier. Ainsi, à Bahia, Frézier note que, comme les rues sont très escarpées, les jésuites ont agencé un système de monte-charge (des traîneaux tirés par des câbles, mus par une grande roue d'écureuil entraînée par des esclaves noirs), et ceci « non seulement pour le public qui s'en sert en payant, mais pour l'usage de cette communauté (les jésuites), qui certainement n'est pas ennemie du commerce ... » Aux Açores, Frézier notera aussi que même dans la petite ville d'Angra, la Compagnie de Jésus loge en un couvent « dont la maison paraît en face de la rade au-dessus de tous les autres bâtiments de la ville, en cela reconnaissable, comme partout ailleurs, par le bon choix de la situation avantageuse où cette Compagnie sait toujours se placer ».

D'ailleurs, Frézier a placé en appendice à sa "Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chili et du Pérou" un petit mémoire contre la Compagnie de Jésus. Et en dédiant son ouvrage au Régent, il prend ouvertement et précocement parti dans la querelle qui aboutira à la victoire des Philosophes et à la défaite des jésuites, qui seront expulsés du Portugal en 1759, et de France en 1764 . On trouve cependant, au bas de la page 577 du volume II de son "Voyage de la mer du Sud" (édition P. Humbert, 1717 à Amsterdam), une note assurant que Frézier n'est pas l'auteur du Mémoire touchant l'établissement des P.P. Jésuites dans les Indes d'Espagne...